観察記録はこのページの最後にあります

2012 12 23 羽根・長根の田んぼ

トラクタが田起こしをする傍でハクセキレイとセグロセキレイが餌をあさっている。ハクセキレイは背中の濃い個体、薄い個体、顔の薄黄色の個体と、性別、年齢も様々である。ハクセキレイは夏季にも生息するようになった。冬季においてはセグロセキレイを圧倒する個体数となっている。日本固有種のセグロセキレイよりも世界中に生息するハクセキレイの方が強いのであろうか。遺伝的多様性は高いのであろう。ヒバリとタヒバリ、よく似ている。鳴き声を聞けば区別できるので間違えることはないが。2羽のケリが滑空ながらやってきて田んぼに下りた。白と黒のハイコントラストの羽色が、地上におりて翼を畳んだ途端、グレーの田んぼの土色と同化する様は、見事と言うしかない。

羽根・長根の田んぼと野鳥

⑨スズメ ⑩モズ ⑪ハクセキレイ ⑫タヒバリ ⑬ハシボソガラス ⑭ハクセキレイ ⑮ケリ

2012 12 6 羽根・長根ラインセンサス

午後になると、北風が吹き、寒さも一層厳しくなるのが冬の特徴であろうか。だから、やることは午前中に済ませておきたいと思うのは私だけではないだろう。鳥の観察も例外ではない。ところがどうしても都合が付かないことも当然あるので、そんな時は、気合を入れて鳥を見に出かけることになる。冬の羽根・長根の田んぼは、北風が通り抜ける地形の性格上一日を通して寒い場所であるが、特に午後からが本領を発揮する。今日は、そんな時にセンサスを始めたわけだ。防寒具は万全にしたので知り合いに会っても向こうは誰だかわからないかも知れない。ケリがたたずむようにして田んぼにいた。居た場所を思い起こすと、あぜの近くや水路の横など、比較的低く風の当たり具合が比較的優しい場所を選んでいたようである。タヒバリも水の流れていない水路を好んでいた。そこは風がほとんど当たらない。そのタヒバリとカワラヒワが群れていたが、両者とも30羽は超えることなく、割と小さな群れであった。羽根・長根において、小鳥たちの捕食者の代表がチョウゲンボウであろう。田んぼの一角からさっと飛び上がり、激しい羽ばたきで獲物を追う。小鳥にとっては気が気ではないだろう。今日もそのような姿を垣間見みれた。田んぼで活発に採餌することの多いハクセキレイであるが、田んぼの畔にうずくまっている個体を見つけた。近づてみるとその場を離れたが、少し元気がないように見える。病気なのか?。1時間も経っていないのに寒さはぐっと増してきた。風も強くなったようだ。風邪がぶりかえしても詰まらない。車に向かって速度を上げた。

初冬の羽根・長根の田んぼと野鳥

2012 11 24 羽根・長根の田んぼ

萩小の校庭がニキビがいっぱいできている。ミミズの仕業のようだ。モグラも10センチくらいの小山を造り上げた。ミミズと朝のラジオのネタからダーウィンの話をする。今日11月24日は、1859年にダーウィンが種の起源を出した日だ。ダーウィンと共に進化論を提唱したウォーレスの事は話さなかった。薄雲が日差しを遮っているが、北風はそれほど寒くは感じない。梢にツグミがとまっていた。羽根・長根の田んぼに来ると風が通り抜けるためさすがに寒くなる。しかし、それを和らげてくれるかのように薄日が差してきた。元気を出して観察を続ける。ヒバリやタヒバリが一斉に舞い上がると思えば、ケリがたたずんでいる姿が見られる。サクラの梢ではカワラヒワがきれいな黄色い模様を見せてくれる。太陽がすっかり出たのでとても鮮やかに見える。最終目的地の新堤池に着くとオシドリの鳴き声が聞こえた。これならば姿も観察できそうだ。その通りで、樹に上るもの、池を横断するものなど、鮮やかなオスと地味なメスの、オシドリ夫婦のカップルが数多く見られた。晴れ間は徐々に広がり、帰り道は汗ばむくらいになってきた。ときおり吹く風が心地よく、幸せな気分を味わうのだった。

探鳥会光景 ①近所のお母さんも飛び入り ④⑤オシドリとマガモ

2012 10 27 羽根・長根の田んぼ

今日は2年生3人組と特別会員3人が生徒である。今年の探鳥会中でも一番と言えるほど気持ちのいい日であった。そよ風と乾いた空気、ノボロギクが揺れるたんぼ道を少し足早にゆく。民家の一角からジョウビタキの声がする。それは電線にとまっていた。早くも目当ての鳥のお出ましだ。モズたちは縄張りを守ることに専念する。先を急ぐ理由がある。長根の先にある新堤池のオシドリを見るためだ。それでも左右に広がる田んぼに目と耳を集中させることは怠れない。前日に8羽を数えたノビタキを見つけるためだ。ところがなかなかいないのである。これはダメかなと思い始めたころ、セイタカアワダチソウの花の上に1羽だけ発見した。ありがたい々。今日は望遠鏡でのぞくのがとても楽であった。大きなお兄さんが素早く目的の鳥を視野の中に入れてくれた。迷路のような長根の背戸を進み新堤池に着いた。意外にもオシドリの声がしないので不安をいだく。それでも行かなくてはと茂みに進む。最初に見えたのはマガモであった。オシドリは池の周りの木々に隠れて見えない。2・3分くらいこの状態が続いただろうか。もしかしてダメか!再び弱気が出始めた。そんな気持ちを察してくれたのか数羽のお目当ての鳥が水面を右に左に泳ぎ始めたのである。子どもたちは写真で見たのと同じ実物を見て感嘆の声を上げた。それでも望遠鏡の視野から入ったり出たりして思うように見られないのであった。ところが、その中の1羽が水面を蹴って飛び上がり樹にとまったのである。それもよく見える場所に。しめた。あとはゆっくりと観察するばかりだ。樹にのぼるのが不思議に見えたようだ。彼らの好物はドングリと言うと2度びっくりしたようだ。池のまわりはやぶ蚊の巣であった。早々に引き揚げよう。おやつタイムを楽しんで学校に戻る。

絶好の探鳥会日より

2012 9 15 羽根・長根の田んぼ

積雲がぽっかり浮かび南の方向からは暗い雲が流れてきて日光をときおりさえぎる。これはとてもありがたいことで気持ち良く歩くことができる。積雲の上空には高積雲が横たわり秋らしい風景となっているが、地上でも、虫の声を聞いたり野の草花をみても残暑にもかかわらず確実に秋に向かっている様子がわかる。野鳥の世界も同様である。ウグイスのさえずりが消えて久しく、あれほどいたツバメも今日の探鳥会では10羽にも満たない。スタート前の話では秋の南下について話したが、実際の場面でも確認することができたのは大変良かった。一つ目はタシギ(たぶん)の家族。二つ目はノビタキである。ノビタキは、往路で全く確認できなかったのであきらめかけていた。ところが、復路でスズメの群れに交じっているのを見つけることができたのだ。やはり最後の最後まで集中力を欠かさずに観察をすることの大切さを改めて教えてもらった感じがする。

強い日差しが傘持参の探鳥会を物語る。それでも3割くらいの時間帯で積雲が太陽をさえぎってくれたのはありがたかった。

羽根・長根の田んぼで見たのは、セッカ、ノビタキ、ムクドリ、3種のセキレイ、珍しいタシギなど。

2012 9 6 羽根・長根ラインセンサス

数日の間で羽根・長根のたんぼのほとんどで稲刈りが終了した。今日はそれほどでもないがコンバインが稼働している日には、そのまわりを多数のツバメが舞っていた。田んぼから追いやられた昆虫などを捕食しているのだ。すっかり見通しのよくなった一帯をくまなく警らするするのはセッカ。100メートルくらいの範囲を見張っているようだ。あぜに降りたり、まだ刈り残している田んぼに隠れたり、その先には可愛い妻と子どもたちがいるのだろうか。セッカやヒバリを見ると子育てが人間の営みに大きく左右されるのではとの危惧をどうしても持ってしまう。たんぼの中の巣がコンバインに押しつぶされてはいないのだろうか。その心配は拭いきれない。見晴らしがいいと探してしまうのがノビタキである。南下個体が姿を現すのももう少しだ。観察をしながらローアングルで野草を撮っていたら気が付かないうちに双眼鏡のレンズが濡れていた。朝露が降りていたのだ。そういえば朝露に最も似つかわしいツユクサも満開であった。見慣れた青い種に加えて紫色の種も見るようになった。自分としては昔からの種が好きだ。コンバインが田んぼに刻んだ轍に水が溜まり格好の水辺となっている。トンボのタンデムがそこここでみられる。中でも、ここでみられる一番大きくてきれいなギンヤンマのタンデムを見つけたときは嬉しかった。

見晴らしがよくなって野鳥も観察がし易くなった

①-③アオサギ ④⑤ハシボソガラス ⑥⑦セグロセキレイ ⑧-⑬セッカ

植物や動物 様々な生き物が見られる

①ギンヤンマのタンデム

羽根・長根ではないが(実は我が家の軒先)

①スズメの子育て

ヒナが大きな口を開けて餌をねだっている

②サシバ(我が家上空を飛んでいた) 換羽前ならばいいのであるが、この程度ならば羽が抜けても問題なく飛ぶ。

2012 7 1 羽根・長根の田んぼ

田んぼの早苗は一段と濃い緑となりたくましくなった。小雨が残っていたが瑞々しい緑の中を歩くのも悪くない。それに少し前からセッカの声が聞こえてきて気になってもいた。場所によっては飛来と同時に姿を見ることができるが、ここ羽根・長根の田んぼでは、田植えの頃は未だお目にかかれない。こうして苗がしっかりと成長した頃、オスが盛んに田んぼの上を賑やかに巡回するのだ。ほとんど人目につかない所に巣があるのである。オスは縄張りを守るだけ。他のオスの侵入を防ぐことに一日を費やす。そしてセンサスを進めてゆくと、あちこちでつがいを発見する。ハシボソガラスは仲良く電線に、ヒヨドリは巣のあるウメの樹へタイミングをずらして入って行った。スズメのカップルも多い。こうした光景は繁殖期の今だからこそのもの。野鳥たちに幸あれと言おう。別の場所ではあるが、偶然に、ネジバナの咲いているのを見つけた。ああ、もうそんな時期なのか。

羽根・長根の田んぼの代表的な鳥のひとつ ハシボソガラス

小さな体しかし存在感のあるのがセッカ

2012 6 10 羽根・長根の田んぼ

北から塊になった白い雲が流れてくる。羽根・長根の田んぼの早苗はその雲を運んできた風に波打っている。海面を風が渡るとできる複雑な模様、それほどははっきりとはしないが、揺られて色が変わるさまは面白いものだ。葉の表と裏とで色彩が微妙に違っているのであろう。こういった風景に最もマッチするのはツバメにおいて他にないだろう。巣で待つヒナに与える餌を捕り続けている。どこからともなくヒバリの歌が聞こえる。空を見上げて探すが一向に目に入らない。地上から聞こえてくるようにも思えないが不思議だ。ハクセキレイが何かを咥えて横切って行った。ああこの鳥も越夏が普通になったのだな。以前は秋から春先までしか見なかった。帰り道でカルガモとダイサギとアオサギが一所にいた。水田と緑の山々。美しい季節である。

気持のよい風が吹き抜ける羽根・長根の田んぼ

ハシボソガラス、ダイサギ、アオサギが青空を舞う

2012 5 26 羽根・長根の田んぼ

子ども4、大人2、総勢6名のこじんまりとした探鳥会となった。それでも今までになく高学年の子が多く参加してくれた。初めての子もいたが、さすが6年生だけあってよく鳥を知っている。校庭側ではスズメを見かけたが電線で交尾らしい行動をしていた。本当の交尾なのかは分からない。1週間前の親子探鳥会で人気をさらったハシボソガラスの子どもたち、すべて巣の中にいたのが一部巣を離れ、羽根を羽ばたかせて巣立ち間近の様子であった。しばらく観察していたら、その中の1羽が巣立っていった。見なかった子もいたので、何とか巣立ちの姿を観察しようと暫らく様子をみた。けれども飛び立ちそうでなかなか飛び立たない。諦めかけていた時もう1羽が巣立ったのであった。巣の中に残っている子どももじきに飛び立つことだろう。羽根・長根の田んぼに来た。ダイサギが田んぼで餌をとる様子が見られた。苗のあいだをカルガモが泳いでいたり、にぎやかな声をあげてケリが飛び交ったり、ヒバリのさえずりも聞こえてくる。長根川ではセグロセキレイの子どもが餌を探し、そばの電線でキジバトが眠気をさそう声をあげている。休憩時間には6年生は休む暇がなかった。フィールドノートに観察した鳥の名前を書く代わりに、持参した鳥の写真のシール(担任の先生が用意された)を張りつけ、観察した様子を書き込む。なかなか良いアイデアだと思った。ウグイスのさえずりは近くの山に反射してエコーがかかる。それがとても気持ち良い。近年とみに個体数を増やしたサンショウクイも萩小の校庭で姿を見つけた。

さまざまな風景があった土曜探鳥会

①②スズメ交尾行動か? ⑤-⑦カルガモと観察する子ども ⑨⑩車庫にあるツバメの巣を観察 ⑪-⑬ハシボソガラスの子ども2羽が巣立ち ⑭-⑯ケリを観察する

2012 3 25 羽根・長根の田んぼ

田んぼ道を徒歩と車上とでセンサスをおこなうと違いがでてくると思う。徒歩ではじっくりと観察できるが反面鳥側からすると警戒すべき対象がさらけだしであるのに対し、車上は速度をいくら遅めにしても注視できる範囲はぐっと狭まるが鳥からすると警戒心は弱まる。時と場合によれば徒歩よりも車上が有利ということは十分ありうるのだ。今日は後者の方を取った。というのも、ヒバリが盛んに囀っていてその様子を観察したいと思ったからだ。ヒバリは大変警戒心が強く(たとえばハクセキレイなどと比べて)すぐに飛び去ってしまう。姿を車で覆い隠せば少しは接近できる。そんな考えであった。名前が似ているタヒバリも同様(科は異なるが棲みかが似ているので体色も良く似る)。このようにしてムクドリやハクセキレイも観察した。今年の冬はツグミの田畑など農地への飛来が少なかった(低山でや丘陵ではかなりの個体数がいるように感じる)。どのような理由なのであろうか。

羽根・長根の田んぼ

①-⑤ヒバリ ⑥⑦ムクドリ ⑧ハクセキレイ ⑨⑩オタマジャクシ(ヒキガエルか?)

2012 3 13 羽根・長根の田んぼ

強烈な北風が吹き抜けていた。あやうく望遠レンズもろとも三脚が倒れるところであった。あわてて押さえつけたのは言うまでもない。怖くなり、その後はノートを取る時三脚を倒しておかざるを得なくなった。それと強風でぶるぶる揺れ撮影どころではないのだ。ノートへはヒバリの囀りを記載できた。やはり春の足音は急速に大きくなっていたのだ。一方で冬鳥の姿も。ツグミはようやく見かけるようになったし、タヒバリは北上前の生活を自身の体色と同化した田起こしの始まった田んぼでおこなっている。畦には春の花が咲いていた。セイヨウタンポポ、ナズナなどである。寒さそのものも冬のそれではなくなった。

2012 1 14 羽根・長根の田んぼ

風が強いと羽根・長根の田んぼは厳しいコースとなる。今日はどうだろうか、恐る恐る出かける。子ども4人とおとな2人に、新しく参加してくれた2人の合計8人で探鳥会を始める。山陰川の橋を渡り羽根・長根の田んぼに入る前に落葉樹が2本あってそこにイカルたちが種子をついばんでいた。われわれがすぐそばにいるのに全然逃げようとせず採餌している。厳しい冬を一生懸命に生きているのだ。田んぼに入ると北風が強くなる。それは地形のせいではあるが今までの経験からそう思いこんでいるふしもある。そこで初めてツグミを見た。今年はツグミが遅い。ムクドリ、タヒバリ、スズメ、ハシブトガラスたちが思い思いに群れをつくっている。イソライト工場の坂道に迷彩服の集団がいた。いつかも、自衛隊員が地図と地形とを勉強する訓練をしていた。たぶん、新人隊員の訓練なのであろう。どんな職業でも覚えなければならないことは沢山ある。恐れていた北風はかなり緩かった。おまけに、帰りの山陰川ではカワセミ出現のご褒美までも。

探鳥会風景

北風が緩やかであったので気持よく鳥をみることができました。子どもたちの表情もにこやか。

③④イカル

2012 1 1 羽根・長根の田んぼ

元旦の朝はとても穏やかに明けた。地区の神社の氏子としての務めを果たすのも随分と楽であった。そのあとお寺に年賀にまわる。和尚の二人の息子(探鳥会メンバーであるが)のためにタカの写真を持参し、賑わいをよそに暫し老師のお部屋で歓談をする。お年寄りと話すときの心構えを聞くためだ。家に戻り花に水をあげ、正月で沢山出るであろう野菜くずの処理に支障をきたさないよう、寝かした野菜くずを畑にすきこむ仕事を行った。朝の雑煮がまだ腹に残っていて正午になったがお腹がすかない。実は、もう正月前から餅を食べていてお腹は満腹感なのだ。時間も遅いので室林道はあきらめて羽根・長根の田んぼに向かう。早朝家の前でツグミの声を一声だけ聞いた。もしかすると田んぼで見られるかもしれないと思ったのだ。日差しはすっかりなくなっていたが風のない天気はそのまま、手袋を付けていなくてもかじかむことも無かった。ムクドリとカワラヒワが電線で大小の数珠をつくる。タヒバリもざっと20羽ほどの群れをなしていた。スズメはもっと大きな群れである。特に珍しい鳥がいるわけでもない。居るべき鳥がいる、これが一番なのだ。明日は朝から室林道に行こう。そしてまた野鳥との出会いを楽しもう。

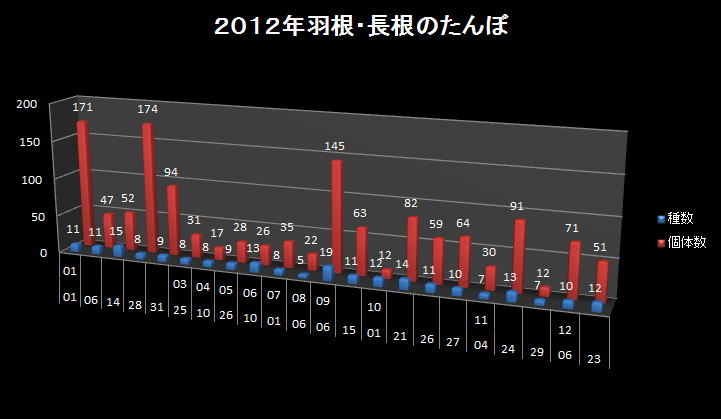

野鳥観察記録

12月23日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 | |||||||||||||||

| 類名 | 種名 | 学名 | 01 | 06 | 14 | 28 | 31 | 26 | 25 | 10 | 26 | 10 | 01 | 06 | 06 | 15 | 01 | 11 | 21 | 26 | 27 | 04 | 24 | 29 | 06 | 23 | |

| アトリ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 25 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 15 | 6 | 30 | 9 | 192 | |||||||||

| ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||

| ウグイス | セッカ | Cisticola juncidis | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||

| カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 7 | 13 | 10 | 15 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 102 | |||||||||||

| カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||

| キジ | キジ | Phasianus colchicus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||

| サギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||

| ダイサギ | Egretta alba | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||

| シギ | イソシギ | Tringa hypoleucos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||

| タシギ | Gallinago gallinago | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||

| セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 | |||||||||

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 54 | |||||||||

| タカ | トビ | Milvusmigrans | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||

| ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||

| ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

| タヒバリ | タヒバリ | Anthus spinoletta | 30 | 20 | 10 | 30 | 11 | 2 | 1 | 5 | 20 | 20 | 10 | 159 | |||||||||||||

| ビンズイ | Anthus hodgsoni | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||

| チドリ | ケリ | Microsarcops cinereus | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 54 | |||||||||

| ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica | 5 | 9 | 15 | 11 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||

| ハタオリドリ | スズメ | Passer montanus | 70 | 20 | 3 | 2 | 12 | 30 | 10 | 10 | 20 | 3 | 180 | ||||||||||||||

| ハト | キジバト | Streptopelia orientalis | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||

| ハヤブサ | チョウゲンボウ | Fako tinnunulus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||

| ヒバリ | ヒバリ | Alaudo arvensis | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 35 | |||||||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||

| ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||

| ムクドリ | ムクドリ | Sturnus cineraceus | 18 | 10 | 100 | 11 | 18 | 6 | 60 | 20 | 3 | 246 | |||||||||||||||

| メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||

| モズ | モズ | Lanius bucephalus | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||

| 小型ツグミ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||

| ノビタキ | Saxicola torquata | 5 | 12 | 5 | 8 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||

| 大型ツグミ | ツグミ | Turdus naumanni | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||

| 淡水ガモ | オシドリ | Aix galerriculata | 1 | 30 | 5 | 20 | 56 | ||||||||||||||||||||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||

| 総計 | 171 | 47 | 52 | 174 | 94 | 10 | 31 | 17 | 28 | 26 | 35 | 22 | 145 | 63 | 12 | 12 | 82 | 59 | 64 | 30 | 91 | 12 | 71 | 51 | 1399 |