野鳥観察記録はこのページの最後にあります

2013 11 30 羽根・長根の田んぼ

萩小探鳥会から2日たち、この青空が欲しかったと思えるほど高く抜けた快晴が広がっていた。この時期としては風も穏やかで(午前中はもっと微風であった)寒さに凍えることなくラインセンサスを楽しむことができた。黒い土色や鮮やかな緑色の田んぼが見せるモザイク模様を眺めていたら、そこから聞えてきたのは、冬に入る前に飛来するタヒバリの澄んだ声。羽色が田んぼの黒と緑色に溶け込んでしまい、じっとしていたらきっと気づかないであろうと思われるほど、みごとな保護色の小鳥の群れを見つけることができた。ではなぜ見つけられたのかって。それは、彼らはじっとすることが大層不得意であるという理由からだ。採餌するためには移動しなければならないのが理由だ。それでも、慣れていない人にとっては、見つけることは容易でない。ハクセキレイとセグロセキレイも多くいたが、なかでも、ハクセキレイの個体数が一番多かった。長根川で水浴びをする様子を見た。今日はまだ暖かそうなのであるが、たとえいくら寒くても、気になるダニが洗い落とされる快感には代えられないのだろう。その沐浴行者のそばにやってきたのが、スマートな体のキセキレイである。黄色いお尻をふりふり、まるで行者先生を誘惑しているかのようであるが、ただ単に餌を捕ることだけが目的である。山々の紅葉(といっても、萩ではほとんど茶色であるが)は今が盛り。北風の一吹きとともに、先急ぐように枝を離れてゆくのだ。

羽根・長根の田んぼ

①-⑥ハクセキレイ ⑦⑧ケリ ⑨スズメ ⑩-⑰まわりの風景

2013 10 5 羽根・長根ラインセンサス

田んぼをセンサスする前にオシドリを見に新堤池に向かう。1週間ほど前には気配すらなかったのであるが、そろそろ来るのではと予感したのだ。予感は的中。池の奥を横切る数羽のオスのオシドリが確認された。すべて夏羽になっていてエプリクス状態の個体は見つからなかった。しかし、飛来個体がさらに増加してゆけばエプリクスも見つかると思う。羽根・長根の田んぼに向かう。田んぼの水路にはノビタキがいた。南下個体である。数のほうもずっと増えていて全体では10羽以上と思われる。ヒガンバナはすでに盛りを過ぎ傷んでしまったし、秋の草花もなんとなく目立たなくなってしまった。いつの間にか季節は移り替わってしまったのを実感する。

すっかり刈り入れの終わった田んぼに秋の花が風に揺れる。 そんな中にノビタキ(③④)の南下個体がいた。ノビタキにとって危険なのがチョウゲンボウ(⑪⑫)の存在である。

近くにある新堤池にはオシドリがやって来た。私が池に近づくと一斉に飛び立ったが、その数30羽は下らなかった。 常連のアオサギたちも羽を休める。

(写真はセンサスから5日後のもので、オシドリたちも個体数が増えていたように見受けられる)

2013 9 15 羽根・長根の田んぼ

台風からの雨雲がこれからやってこようとしている。北には積乱雲が堂々とそびえている。雲たちは足早に通り過ぎてゆく。10日ほど前に羽根・長根の田んぼの稲刈りが終えた。今は畦に秋の草花(いわゆる雑草)が咲きみだれている。たかが雑草、されど雑草。色合いがじつに変化に富んでいる。ツユクサの青、ヒガンバナの赤、オレンジ色の可愛らしい花はマルバルコウ。熱帯アメリカ原産だそうだ。前者たちに比べて大人しい色のノボロギク。ボロとはひどい名前を付けたものだ。生い茂る畦の中を双眼鏡で注意深く探すのは、いよいよノビタキたちの南下が開始される季節に入ったからだ。北上の様子はまだ観察したことがない。なぜか、南下の姿はごく普通に、まるでスズメを見るかのように観察できるのである。セキレイはむろん秋の田んぼの主役だ。色のはっきりしている成鳥に交じって幼鳥が採餌をする姿をよく見る。ところでたった2個体ではあったが、肝心のノビタキを見ることができたのだ。

稲刈りを終えて秋らしい風景になった。⑩南下中のノビタキ

2013 7 26 羽根・長根の田んぼラインセンサス

田んぼのイネは日に日にたくましくなり、とうとう花を咲かせ、秋の実りへの準備を開始した。あまり考えたこともなかったが、風媒花である危うさは無いのであろう(現にコメは収穫されている)。サンゴや魚類たちが大量に放卵しそれを受精させているのと似ているように思えるが、偶然に任せているようで、そうではないのであろう。野鳥のほうはもっと手堅い。セッカのオスは田んぼの周りを何回も回り巣とメスたちを監視する。今の羽根・長根の田んぼで一番忙しそうにしているように見える。カルガモが10羽ほど、力強い羽ばたき(音が聞こえるくらいの)を見せて編隊飛行をしている。それに加わる形でカワウも空を縦断する。こちらは山陰川の何所かに下りるつもりなのであろう。セグロセキレイなどセキレイの姿が少なかった。しばらくしたら、近くの自動車部品工場に通う車が増えてきた。会社通勤を止めて3年になる。

羽根・長根の田んぼと野生成物

2013 5 19 羽根・長根の田んぼ

しばらく来ないうちに田んぼの早苗の色が濃くなった。吹き抜ける風が気持ちいい。双眼鏡も何も持たないでノートだけでセンサスしようと思う。できるだけ視野を広く保って個体数を見ようと考えた。いつもの場所であるし見慣れた野鳥ばかりなので問題はないだろう。田んぼの上を舞っているのはツバメと新顔のコチドリである。コチドリのスピードも相当なもので、慣れないとツバメと間違えられるかもしれない。水面を丹念に探していると5・6羽のカルガモがじっとしてかたまっているのが見えた。そろそろ水草が増えはじめる頃なのか。農家にとっては除草に一役買ってくれありがたい存在だ。風にのって遠くから珍しい声が聞こえる。オオヨシキリのさえずりである。ここ萩においては、意外にもオオヨシキリの声を聞くことが少ない。5月初旬に1・2度我が家の前の草むらでさえずりを確認したのであるが、その後はまったく聞かなくなった。思うに、移動個体ではないだろうか。ここのオオヨシキリは定着するのか興味が持たれる。夏の鳥セッカの様子も気になるところだ。海岸に行けば芦原などでさえずっているのを見るが、萩では少し遅れて飛来するみたいである。畦をみるとアザミが紅と紫の花をつけていた。花もきれいだが葉の濃い緑もいい。シロツメクサの4葉でも探してみようか(それくらいの余裕が欲しい)。

2013 3 23 羽根・長根の田んぼ

3人参加してくれた。モクレンやレンギョウが咲き誇り、田んぼのあぜ道にはタンポポやオオイヌノフグリが可憐に笑う。校庭を後にして川原地区を進む。民家の屋根で鳴いているスズメの声も冬の時のものとは随分違ってみえる。声に艶があるように感じるのだ。スズメに対抗するのはやはりツバメであろう。2週間前に行った土曜探鳥会で最初の姿を見てから日に日に数を増していった。今日も快晴の空を軽快に舞う姿をそこここで見つけることができた。駐車場の中にいくつもの巣があるお宅に来たところ、入り口のシャッターは下りているのに、中からツバメの声がする。おかしいと思い車庫を回ると、南側の窓が30センチほど開かれていて、そこからツバメが出入りしているのだった。帰り際、ご夫婦で草取りをしていたので話を伺うと、一昨日ほどに巣作りに入ったとのこと。新車の上に幾つもの巣、優しい人だと思う。トラクターが音を立てているが何となく動きが違う。ばかに隅に寄っているように見える。近づくと理由が分かった。入った。あぜと田んぼの縁を土壁のように造っているのだ。その美しいほどのできばえ。羽根・長根の田んぼに入ると風が強く吹いた。一時は猛烈に吹いて飛ばされそうにもなった。そんな中をヒバリがどんどん空高く昇ってゆく。ホバリングをしながらさえずりを続けるのは人間ではできない業だ。運動公園でひと休みして萩小にもどる。向山大池では10名以上の釣り人が糸を垂らしていた。水面も温み気持ちよさそうだ。

探鳥会風景

チルト式液晶画面のおかげでローアングルもらくちんらくちん

⑥車庫の窓が少し開けてあるのはツバメの出入りのため

野鳥 ③ハクセキレイ ⑦ツバメ ⑫-⑭ヒバリのオスのディスプレイ

2013 2 10 羽根・長根の田んぼ

あぜ道にぽつぽつとタンポポの黄色い点が見える。その隣には、笑顔をふりまくオオイヌノフグリの青。女の人が耕運機を使っていた。案の定、新しい土が黒々と見える縞にそって野鳥がやってきていた。セグロセキレイやハクセキレイはこのプレゼントに大喜びだ。中には、他人の餌を横取りしているものもいる。セキレイたちは水温の緩んだ長根川にも多数いた。採餌しながらさえずり声をあげているセグロセキレイもいた。群れで乱舞するのはカワラヒワだ。雲の切れ目から差す陽に黄色い羽根が輝く。空を見上げている姿が印象的なのはツグミだ。このあたりにはチョウゲンボウがいる。この怖い捕食者をいち早く見つけるには上空の監視がかかせない。先の、カワラヒワのように群れることの少ないツグミは、採餌の間の大部分を、敵の監視に費やす必要があるのだ。思いがけない生き物に出合った。車もよく通過する道路わきをオレンジ色の動物が歩いていた。茶色のネコではなかった。そうではなくて、それはイタチであった。しばらくは道路を進んでいたが、車が近づくと、さすがにそのまま進むことはためらい、田んぼに下りてそのまま進んでいった。その一部始終をカメラにおさめた。

タンポポやオオイヌノフグリが顔を出しはじめました

②オオイヌノフグリ ③タンポポ ④-⑥ツグミ ⑦ハクセキレイ ⑧⑨セグロセキレイ ⑩モズ

⑪-⑮イタチ ⑯マガモ ⑰-⑲オシドリ

2013 1 12 室から羽根へ

穏やかな青空が広がっている。うっすら巻層雲が広がっていることは、探鳥会にとって大敵の北風がやわらぐという、よい兆候のように思えた。今日は萩小の子はお休みだ。先週の探鳥会から間が開いていないことも理由のひとつにあるだろう。特別メンバーの彼はお兄さんと一緒に参加。うれしい限りである。風が感じられないので、当初予定の羽根・長根の田んぼでも良さそうにと思ったが、思い切って新しいコースを発掘するつもりで、室から羽根の田んぼを周回する道を歩くことにした。小学校のすぐ隣は忠魂碑がある。そこに植えられているソメイヨシノには様々な野鳥がやってくるが、今日は、意外なお客さんがいた。5羽のウソが優しい声で鳴きながらソメイヨシノの花芽をついばんでいる。室林道よりも100メートル以上低い所に位置する場所で、ウソがこのように採餌する姿を見たのは初めてである。かなり昔になるが、萩小の校庭にまでやってきて、ソメイヨシノの開花を阻害してしまったことがあった。今年は、はたして、それの再現があるだろうか。コースの途中で熊野神社に寄る。境内の裏山で、珍しくキクイタダキとカヤクグリがいるとの情報を得たのだ。息を切らせて裏山を登り、せめて声でも聴かれたらと、まだ若いヒノキ林で待つ。5分くらい待ったか。でも、予想はしていたが、全く気配は感じられなかった(このようなことは普通にある)。熊野神社から室川沿いに下り、羽根の田んぼに向かう。そこで、あっと驚くような鳥が山から飛び上がった。オオタカであった。ハイタカの可能性も疑った。ポイントは大きさだ。ハト大かカラス大か?皆はハトよりも大きいという。今までこの付近ではハイタカの出現ばかりであったので、すぐにオオタカと決めつけるわけにはいかないと思った。それでも、「あれはカラスくらいはありますよ」との声に押されて、探鳥会の記録用紙にオオタカと記入することにしたのだ。(カラスが並んでいたら決断できるのに)単独で飛翔する個体の識別は本当に難しい。田んぼにはセキレイ科の鳥がいた(セグロセキレイ、ハクセキレイ、タヒバリ)。見ればケリの姿もある。灌木の茂みから電線に飛び上がる姿に驚いた。イソヒヨドリではないか?。そのとおり、イソヒヨドリのオスがいた。皆には、逆光で色がよくわからないみたいだ。我々が進むと彼は後ずさりするように間合いを取る。しばらくは電線にとまっていたが、やがて田んぼに下りた。そうしてようやく半逆光の位置になりきれいな姿を見ることができた。田んぼに出ても無風状態は変わらなかった。心地よい陽の光が降り注ぐ中を、気分よく萩小学校に帰ってゆくことができた。ありがたい。

いつもと違うコースでしたが、オオタカとイソヒヨドリを見ることができました。

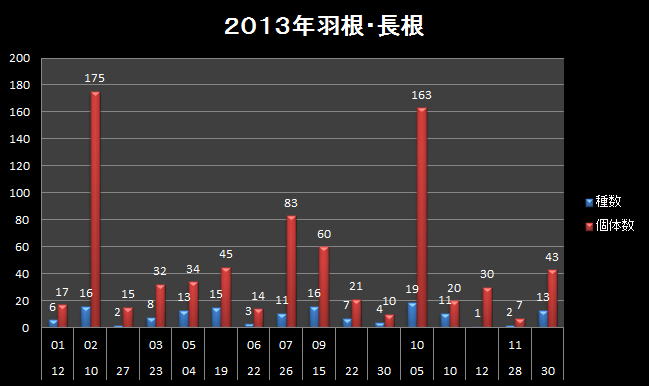

野鳥観察記録

11月30日時点

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||

| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 総計 | ||||||||||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 12 | 10 | 27 | 23 | 04 | 19 | 22 | 26 | 15 | 22 | 30 | 05 | 10 | 12 | 28 | 30 | |

| カモ | カモ | オシドリ | オシドリ | Aix galerriculata | 20 | 5 | 30 | 55 | |||||||||||||

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||||

| コガモ | Anas crecca | 4 | 4 | ||||||||||||||||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 20 | 20 | ||||||||||||||||||

| キジ | キジ | キジ | キジ | Phasianus colchicus | 1 | 1 | |||||||||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 | |||||||||||||||

| スズメ | アトリ | イカル | イカル | Eophona personata | 5 | 5 | |||||||||||||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 36 | 1 | 12 | 5 | 21 | 6 | 50 | 1 | 132 | ||||||||||

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 4 | 4 | ||||||||||||||||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 34 | ||||||||||||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 1 | 1 | ||||||||||||||||

| スズメ | スズメ | スズメ | Passer montanus | 50 | 20 | 4 | 16 | 10 | 30 | 10 | 36 | 1 | 177 | ||||||||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 30 | ||||||||||

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 37 | ||||||||||

| タヒバリ | タヒバリ | Anthus spinoletta | 5 | 13 | 18 | ||||||||||||||||

| ビンズイ | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||

| セッカ | セッカ | セッカ | Cisticola juncidis | 4 | 4 | ||||||||||||||||

| ツバメ | ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||

| ヒタキ | イソヒヨドリ | イソヒヨドリ | Monticola solitarius | 1 | 1 | ||||||||||||||||

| キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 1 | 1 | |||||||||||||||||

| ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |||||||||||||||||

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | |||||||||||||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||

| ノビタキ | ノビタキ | Saxicola torquata | 2 | 5 | 9 | 5 | 21 | ||||||||||||||

| ヒバリ | ヒバリ | ヒバリ | Alauda arvensis | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 25 | |||||||

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 5 | 5 | ||||||||||||||||

| カシラダカ | Emberiza rustica | 10 | 10 | ||||||||||||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 5 | 5 | ||||||||||||||||||

| ムクドリ | ムクドリ | ムクドリ | Spodiopsar cineraceus | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 39 | |||||||||||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 1 | 1 | ||||||||||||||||

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||

| ヨシキリ | ヨシキリ | オオヨシキリ | Acrocephalus arundinaceus | 2 | 2 | ||||||||||||||||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||

| ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | |||||||||||||||||

| チドリ | シギ | タシギ | タシギ | Gallinago gallinago | 1 | 1 | |||||||||||||||

| チドリ | タゲリ | ケリ | Vanellus cinereus | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||

| チドリ | コチドリ | Charadrius dubius | 2 | 2 | |||||||||||||||||

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||

| ハヤブサ | ハヤブサ | ハヤブサ | チョウゲンボウ | Fako tinnunulus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | |||||||||||||||

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||

| ダイサギ | Ardea alba | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||||

| 総計 | 17 | 175 | 15 | 32 | 34 | 45 | 14 | 83 | 60 | 21 | 10 | 163 | 20 | 30 | 7 | 43 | 769 |