茶臼山の野鳥TOPページへ

野鳥観察記録はこのページの最後にあります

2015 12 27 茶臼山ラインセンサス

今年の締めくくりとして、どうしても、茶臼山センサスをしておきたかった。用事を済ませて家を出たのが9時過ぎ。茶臼山に着いたのはほとんど正午近かった。午後4時30分には仕事を始めなければならないので、計算すると、センサスを行うことのできる時間はちょうど2時間だ。あまりのんびりできない。防寒には十分配慮をしたが、標高1300メートルのセンサスコースは寒かった。話を聞いていたように、豊根村のドル箱であるスキー場には雪が無かった。正月休みの前にこの有様では。野鳥の姿や鳴き声は全く無い。それが当然のように思える、雪はないが、寒々とした風景であった。「小鳥の森」の手前で林を横ぎったが、林の中も静かであった。昼休みに張ってしまったのか?。茶臼湖に登って行く時に初めて鳥を見た。しかし、一瞬であったため種は分からなかった。センサスの初めに、スキー場の横に輝く部分があった。多分、光っているのは氷であろうと考えた。それが間違いではなかったことが茶臼湖の上で見ることができた。繰り返すが積雪はほとんど無い。白い所は真新しい霰のようなものが薄く積もっていた。青空に光る霧氷と、東に広がる南アルプスの白い峰の姿、野鳥がいなくても茶臼山へ来て良かったと思えるものであった。が、茶臼山の北面、一番寒さの厳しい場所でやって来た時に、確かな鳥の声を聞いた。それは、ベニマシコであった。やはり、お前はいるんだな!。鳴き声の主はほどなく見つけられた。きれいなオス成鳥である。来年の干支のサルを連想させる鳥だ。漢字で紅猿子と書くそうだ。絡まった灌木の中にいる姿を撮ってみたが、やはり枝が邪魔してしまう。残念だ。撮影の際中に、ベニマシコの隣に止まって鳥がいる。同じベニマシコではなかった。コガラだ。やはり君もいたんだね!。頑固な鳥だ。我慢しないで少し暖かい低地に降りてきても良さそうなものだ。「そうしている鳥たちもいるよ。」コガラは2羽いた。小枝にぶら下がり、太い枝にはくちばしを鑿のように打ち付ける。白銀の世界になっても悠々としている姿には小さな王者の風格があるように思える。暫くして、コガラとは近縁の、お馴染みの姿と鳴き声が加わった。ヤマガラである。色は全く異なるが、ベレー帽を被った粋な姿は、鳴き声とともに、同属の鳥であることを証明していると思う。結局、今日の2時間のラインセンサスで確認できたのは、この3種と、ハシブトガラスだけであった。(1種は不明。)雪が無いとはいえ、冬季の茶臼山は想像以上に厳しいようだ。時間帯が影響している可能性はあるが、観察種数が数種ときわめて乏しものであった。

厳しい茶臼山の冬を生きる小鳥たち

①-⑭ベニマシコ ⑮-36コガラ 37-39ヤマガラ

雪の無い茶臼山 代わりに 霧氷と白銀の峰が迎えてくれた

2015 11 21 茶臼山ラインセンサス

6日前にやって来た時は雨の中であった。あまりに残念なので再びやって来た。今日は青空だ。しかし、思った以上に山は静かであった。そりゃ、さえずりも終えた今は静かに決まっている。ところが、さえずっている鳥がいた。あの、ソウシチョウである。まったく、この鳥はどこまでパワフルなのか!この日のねらい目は冬鳥。アトリ科の小鳥だ。最初に出会えたのがマヒワ。茶臼山の山頂直下の林であった。カワラヒワは珍しくはないがアトリ科なので良し。アトリは少し自信がない。センサスコースの最高地点近くではベニマシコが採餌していた。最初にオスを、別の所でメスを確認する。1年ぶりの再会である。

冬季の茶臼山で頑張る小鳥

①コガラ ②-⑤ベニマシコ

センサスコースの風景

2015 11 15 茶臼山ラインセンサス

平野部では11月半ばとは思えない小春日和日であったようなのに、茶臼山では、霧が山を覆い隠し野鳥の姿がほとんど無い状態であった。これではいけないと思い、森の中に逃げ込むことにする。そうすれば雲の流れからは少しは逃れられると思った。その狙いはそんなに悪くはなかったようだ。少しは野鳥に出会えたからだ。最初にツグミの地鳴きで始まり、最後はミソサザイの地鳴きで終わった。その間にはヤマガラとヒガラの地鳴きが少々。たった6羽の野鳥しか確認できなかったのであるが、こんな日だから仕方ないと思うしかない。はるばる2時間かけてこの有様では元気を失くしてしまうのは仕方がないか。帰りの道が思いやられる。リベンジだ。11月はもう1回来ようと思う。

センサスコースは雲の中。全コースの歩行は諦める。

2015 10 17 茶臼山ラインセンサス

茶臼山に向かうに連れて木々の色が黄色になった。紅葉狩りの人々が訪れるには少し早すぎるか。車を停めて荷物を担ぎ歩き出す。気持ちが良い。すぐに気づいたのはソウシチョウのさえずりだ。ほとんどの野鳥がさえずりをやめて暫くしてからも、ソウシチョウのさえずりへの意欲は無くならない。そのパワーには圧倒されるが、違和感を感じてしまう。標高1300メートル以上で特に多くのソウシチョウを確認できた。ソウシチョウは常に群れで行動する。群れの個体数を知るのは極めて困難ではあるが、数羽とか2030羽とか推測して記録をとる。だから、その精度はかなり低いと言わざるを得ない。しかし、今の茶臼山でダントツであることは間違いない、と思っている。カケスも多かった。鳴き声だけではなくて、木々の間をあのふわふわと舞うような飛び方で移動するのを何度も見た。ノスリが現れた。2羽いたのでつがいかもしれない。その1羽の動きが不自然だ。何かを避けるような感じだ。改めて目を凝らすと小型の鳥がノスリに対して威嚇しているのが分かる。いわゆるモビングだ。双眼鏡を向ける。小さい方は小型のタカのようだ。頭の中で絞り込みを開始する。ツミかハイタカだろう。どちらか?同定の決め手になったのが、威嚇から別れ去る時に聞こえた微かな鳴き声であった。ツミの特徴ある声であった。姿だけでは(写真で見比べても)判断が付かなかったに違いない。またしても鳴き声に助けられた。エゾビタキ・ノビタキの南下個体も目当てに入ってはいたが、残念ながら確認できなかった。その代りに、ジョウビタキの地鳴きと思われる声を聞くことができた。ジョウビタキかルリビタキから私にとってとても手ごわいのであるが、時期的にはジョウビタキなのかなと思った次第。従って、違っている可能性もかなり高いのだ。路傍には私の好きな野菊が咲いている。自信を持って種名を言えないのが少し残念ではあるが、薄い紫色の花は、園芸種の華やかなどれよりも高貴で美しと感じる。

ソウシチョウのさえずり

野鳥たちの生態

①アオゲラ ②-⑫カケス 木の実をとる ⑬-⑯コガラの採餌 ⑰⑱ノスリ ⑲⑳ツミ 21-23 ノスリとツミ 小さなツミがノスリに挑みかかる

秋のセンサスコース

⑲奥の高峰が恵那山 手前は高嶺(私の野鳥フィールド) ⑳蛇峠山(同左 ㉑聖岳)

2015 9 23 茶臼山ラインセンサス

センサスコースのいたるところでソウシチョウがさえずり群れになって採餌する様子が見られた。今や、茶臼山で最も個体数が多く席巻している。どこかの国そっくりだ。繁殖期を終わってもさえずりをする鳥は結構いるが、ソウシチョウほど精力的に行う鳥は、少なくとも、私の経験からは見たことがない。今の時期は南下個体に注目している。茶臼山でも種々の南下を確認できるが、最も長く親しんできたのがエゾビタキである。このいたって地味な鳥を目で見る機会はこの時をおいて無いと言えよう。その出現が唐突なのも私が惹かれる一因である。今日は、センサスの最後にその時は訪れた。曇空をバックに、枯れ木に2羽のエゾビタキがとまったのだ。彼らは微かに鳴き声をあげていた。地鳴きと思われるがあまり耳に馴染みのなものだ。せめて順光下で確認したかったのではあるが自然観察では思うようにいかない。足が短い、腹部の縦じま模様、ヒタキ特有の飛び方などの雰囲気などからエゾビタキと判断したのだった。悪条件でハッキリ写っていない写真からもそれを裏付けることができた。もう1種、ノビタキは草原にいることが多いので牧場周辺で注目したが確認できなかった。広場は連休最後の日を楽しむ家族連れで賑わっていた。紅葉にはもう少し時間がかかりそうだ。しかし、山の季節変動は平地よりも激しい。10月の観察ではもう冬鳥が対象になろう。

センサスで観察した野鳥

①-③ハシブトガラス ④-⑥ヒガラ ⑦-⑨エゾビタキ

センサスコースの風景

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2015 8 9 茶臼山ラインセンサス

高嶺から平谷峠と売木峠を越えて(両峠とも1200メートル近くある)我が茶臼山に来た。スキーゲレンデや矢筈池は家族づれで、この夏見たうちでは一番の賑わいであった。乗車率の比較的高そうなリフトが横切る道路を踏みしめて歩きだす(さすがに軽い足取りとはいえない)。先月来た頃まではウグイスがとても多かった。それに比べると今はさえずり個体が極端に減っていたと言えるだろう。それでも鳴き声から判断してウグイスに対抗できる鳥はいないが、声から個体数を考えるやり方では群れで行動しているソウシチョウはウグイスよりも過小にカウントする傾向にあるので、もしかするとウグイスよりも多いのかもしれない。ソウシチョウとウグイス以外では、家族連れの賑わいとひっきりなしに通る車の音にも負けないくらいの勢いでさえずっているホオジロが印象に残った。道路に近い樹木の梢でさえずりをしていた。

行楽客の歓声や車の音にも負けないでさえずるホオジロ

①ホオジロ 鳴き声と同じ個体 ②-⑤ハシブトガラス 多くは牧場にいる

2015 7 26 茶臼山ラインセンサス

夏休みに入って最初の休日とあって、茶臼山のキャンプ場にはテントが張られ、親子連れたちの楽しそうな声が聞こえてくるようだ。地上では30数度まで気温は上がっているだろうが、標高1200メートルのセンサスコースは30度を超すまではいかないと思う。しかし、双眼鏡・録音機・カメラ等々を重さはかなりあり、楽ちんというわけにはいかない。コースのいたる所でウグイスのさえずりがあった。まだまださえずりは盛んに行なわれている。ウグイスと共に多かったのがソウシチョウである。こちらは群れで行動するため個体数ははっきりとつかめない嫌いがある。托卵鳥はさえずりが絶えていた。たまたまなのか、そうでなく、止めるタイミングになっていたのか、その辺を知りたいと思う。今日最も注目したのは、エゾムシクイの確認である。あの特徴ある地鳴きが聞こえたのだった。実は、室林道でもエゾムシクイの地鳴きが聴かれたのであるが、タイミングが似通っていることから、いよいよ、エゾムシクイが南下を開始したのではないだろうか?。4時間歩いてスタート地点に戻ってきた。さすがに疲れた。もうこのまま家に帰りたいと思った。

エゾムシクイの地鳴き ホオジロも一緒にさえずっている

茶臼山ラインセンサスコースの光景

野鳥たち

1-3ハシブトガラス 4-8ハチクマのペア(?)

2015 6 27 茶臼山ラインセンサス

茶臼山における6月の観察記録を取るラストチャンスに、天候への不安はかなりあったが背に腹は代えられないので、少々早起きして、奥三河への道を進めた。茶臼山だけでは勿体ないので、長野県にも足を延ばすつもりでいた。マラソンのように最初から飛ばしすぎるとへばってしまう。あえて、スタートも早すぎないように気を付けた。睡眠不足は注意散漫につながり記録の精度に悪影響を与えることを何度も経験しているからだ。天気もパッとしないしシバザクラのイベントも終えた茶臼山は閑散としていた。野鳥観察には願ってもないことと独り喜ぶ。カッコウが鳴き高原の雰囲気を味わいながらセンサスを開始。念のためにバッグの中には折りたたみ傘を入れておく。あとは、ペットボトルのお茶とティアックのディジタル録音機。ウグイスのさえずり個体の多いのは予想どおりであるが、ソウシチョウの声があまりしない。コース全体で確認できていたのに、今日は、半分ほど来てもほとんど確認できないありさまだ。結局、後半になりようやくソウシチョウの群れにであったものの、予想意外に少ない印象を持った。ホオジロもよくさえずっていた。オオルリなどのさえずりが一段落するとそれに代わってホオジロがさえずり出す印象を持っていたが、まさに、そのような感じであった。コマドリは鳴かなかった。もしくは、いなかったと言うべきか。コルリは少ないもののさえずってくれた。ミソサザイも随分と少ない。初夏を感じる鳥としてカッコウ・アカハラ・マミジロを挙げたいが、マミジロの地味な鳴き声は久しく聞いたことが無い。アカハラも決して安心できないくらいさえずり個体は少なくなった。不思議なことにホトトギスが鳴かない。いるのは間違いないと思うのであるが。アカショウビンの声を茶臼山で聴くことはそれ程珍しい事ではないが、私の地元や三河湖で聴いた声を茶臼山でも聴かれたので素直にうれしい。カワラヒワの群れが草むらの上や木々の中にいた。50羽はいるだろう。センサスの後半から時々日が差し始めたこともあって、カワラヒワの黄色がとても鮮やかに映えた。ひとつ疑問。ヤギがやたらと鳴いているのだ。なぜヤギなのか解らない。シバザクラで活気を取り戻しただけでは足らないのであろうか。生態系への影響は無いのだろうか?

出合った野鳥たち

1、2ハシブトガラス 3-8ホオジロ 9、10カワラヒワの群れ 10-14ソウシチョウ

センサスコースの風景

2015 5 23 茶臼山ラインセンサス

土曜探鳥会を無事終えて、そのまま茶臼山へと車を走らせた。到着したのは午後4時。頑張ってもあと2時間半くらいしか観察できないであろう。少し前から、萩太郎山の山頂にシバザクラ「を植えて、それを観光の目玉商品にしてきた。ちょうど開花時期となり、山頂の駐車場は全て有料になり、何れも満車状態であった。仕方がないので、根羽村から登ってくる道に車を止めて歩き出した。遠回りで嫌だなと思ったのであるが、思いがけないものに出会うことができたのは、何が幸不幸か分からないものだ。それは、ジュウイチである。明るい新緑の樹の中であの特徴的な鳴き声をあげていたのだ。この日は、カッコウ・ホトトギス・ツツドリも鳴いていた。托卵寄生種のオンパレードである。それと、ささやかではあるが、キセキレイが夏羽で化粧した姿も見られた。黄色の腹の上に真黒なよどかけがある。そのコントラストがとても美しい。交通規制のおかげで静かに観察できたのはありがたかった。ウグイス・オオルリ・キビタキ・ヒガラ・ソウシチョウなどのさえずりが聞かれた。それに加えて、カッコウ・ジュウウイチ・ホトトギス・ツツドリがのんびりと鳴いている。しかし、実際は違うのであろう。非被托卵鳥であるウグイスが托卵鳥の声を聞いて、明らかに反応しているのが分かるのだ。車に戻ったら辺りはすっかり薄暗くなっていた。このような時間帯でのラインセンサスは初めてのことだ。やってみて、早朝には及ばないが、どうしても時間的に都合が悪い時は、これも有りかなと思う。

茶臼山 初夏の野鳥の鳴き声

托卵鳥3種 実際にはツツドリも鳴いていた

ホトトギス

ホトトギス

カッコウ

カッコウ

ジュウイチ

ジュウイチ

高原らしい鳴き声

アカハラ

アカハラ

ウグイスをも凌ぐ勢いのソウシチョウ

ソウシチョウ

ソウシチョウ

茶臼山センサスコースの風景

?茶臼山の山頂 ⑩⑪シバザクラが見ごろ ⑫聖岳がぼんやりと

見慣れたはずのキセキレイであるが、夏羽なので趣が違って見える。

2015 4 29 茶臼山ラインセンサス

2015年、2回目の茶臼山センサスにやってきた。豊根村ビジターセンターで一息つく。坂宇場の渓流からはミソサザイのさえずりが聞こえ、30羽あまりのイワツバメが縦横無人に飛び回る。沢沿いにはオオルリがいて、ゆったりとした歌声が聞こえてくる。いつものとおりスキー場から離れた人気のない駐車場に止め、茶臼山を反時計回りにラインセンサスを開始。紫色からうっすらと緑色に変わってきた山から、いち早く戻ってきたソウシチョウのさえずりが聞こえる。小鳥の森に入る。1人の野鳥カメラマンが先客でいたので、邪魔しないよう何時ものコースと逆回りにする。オオルリ、キビタキ、ヒガラ、センダイムシクイとなかなか賑やかなさえずり合戦を楽しめた。昨年、コマドリを確認した場所に来ると、さすがに緊張する。コマドリはいるだろうか。でも何事もなく通過する。いなかったようだ。それでも、高原の森らしい鳥に出会えた。コマドリに似ているコルリのさえずりを3個体確認できたのだ。茶臼湖へは自動車道路を止め自然歩道を歩く。暖かい天気なので日差しを避けたかった。ここでも、キビタキやコルリが鳴いている。コース全体をみると、一番多くさえずっていたのはやはりウグイスであった。次いでソウシチョウ。3番手にキビタキとヒガラ。肝心のコマドリはまだ鳴かない。今年はダメか。そう思い始めた矢先であった。コースの1番高い所を少し下った地点に来た時、右手の斜面下側から、それほど大きくはないが、はっきりとコマドリのさえずりが聞こえてきた。うれしいというよりも、ほっとした気分になる。スキー場のリフトが単調なオルゴールのメロディーを奏でながら回っている。私は、頭上に金網が張られた道路を足早に通り過ぎた。これで今日の予定は終わりではない。高嶺にも蛇峠山にも行かなくては。

茶臼山センサスコースの風景

野鳥のさえずり

コマドリ

コマドリ

コルリ

コルリ

ソウシチョウ

ソウシチョウ

2015 3 27 茶臼山ラインセンサス

015年最初の茶臼山ラインセンサスを行なった。早春の茶臼山において一番気になるのは積雪の有無である。センサスコースにべっとり雪が残っていたら鳥を見るどころではないし、山頂までの道中に冬用タイヤが必要な個所があればそれこと一大事。先日車検でタイヤを履き替えたばかりなのだ。それでも、このところの気温の上昇からして雪は残ってはいまいと、運を天に任せて出かけたわけだ。結果は予想どおり。駐車場から降りたらかなりの暖かさである。車窓から雪の峰々が見えたが、今年の南アルプスの雪は多いように感じた。例年ならあまり白くはならない南部の峰々が雪化粧をしていたのだ。茶臼山の春は平地よりも1か月は遅いが、野鳥の方は平地とそうなに変わらないように思える。ウグイスがさえずっていたし、アトリ科の冬鳥たちはすでに北に去って行ったようなのだ。そんな中でコガラが目に付いた。コガラは厳冬期にもこの地に留まり生活して、どこにも移動しないのであるから当然である。その他には、ヤマガラやヒガラのさえずりを確認する。こうしたさえずりを聞くと、標高1300メートルでも平地と同様に繁殖の準備が始まっていることを感じずにはおれない。

茶臼山ラインセンサスコースからの景色

南アルプスの峰々①-⑨ 中央アルプス⑩ 500mmによる上弦の月(クレーターも見える)

出会った野鳥

①②エナガ ③ゴジュウカラ ④-⑦コガラ

2015 3 27 茶臼山ラインセンサス

2015年最初の茶臼山ラインセンサスを行なった。早春の茶臼山において一番気になるのは積雪の有無である。センサスコースにべっとり雪が残っていたら鳥を見るどころではないし、山頂までの道中に冬用タイヤが必要な個所があればそれこと一大事。先日車検でタイヤを履き替えたばかりなのだ。それでも、このところの気温の上昇からして雪は残ってはいまいと、運を天に任せて出かけたわけだ。結果は予想どおり。駐車場から降りたらかなりの暖かさである。車窓から雪の峰々が見えたが、今年の南アルプスの雪は多いように感じた。例年ならあまり白くはならない南部の峰々が雪化粧をしていたのだ。茶臼山の春は平地よりも1か月は遅いが、野鳥の方は平地とそうなに変わらないように思える。ウグイスがさえずっていたし、アトリ科の冬鳥たちはすでに北に去って行ったようなのだ。そんな中でコガラが目に付いた。コガラは厳冬期にもこの地に留まり生活して、どこにも移動しないのであるから当然である。その他には、ヤマガラやヒガラのさえずりを確認する。こうしたさえずりを聞くと、標高1300メートルでも平地と同様に繁殖の準備が始まっていることを感じずにはおれない。

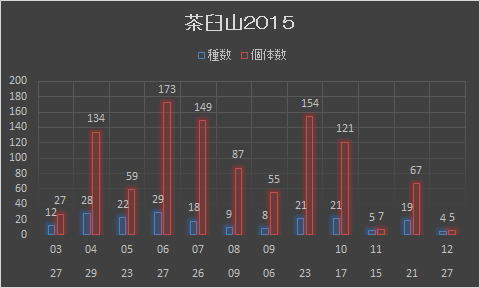

野鳥観察記録

12月27日時点

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||||||||

| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 | |||||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 27 | 29 | 23 | 27 | 26 | 09 | 06 | 23 | 17 | 15 | 21 | 27 | |

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | カッコウ | Cuculus canorus | 4 | 2 | 6 | ||||||||||

| ツツドリ | Cuculus saturatus | 2 | 2 | ||||||||||||||

| ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 2 | 2 | ||||||||||||||

| ジュウイチ | ジュウイチ | Cuculus fugax | 1 | 1 | |||||||||||||

| カモ | カモ | ホオジロガモ | ホオジロガモ | Bucephala clangula | 1 | 1 | |||||||||||

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 6 | 6 | |||||||||||||

| キジ | キジ | ウズラ | ウズラ | Coturnix coturnix | 1 | 1 | |||||||||||

| キジ | キジ | Phasianus colchicus | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||

| アカゲラ | アカゲラ | Dendrocopos major | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||

| スズメ | アトリ | アトリ | アトリ | Fringilla montifringilla | 20 | 20 | |||||||||||

| イカル | イカル | Eophona personata | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 16 | |||||||||

| ウソ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 5 | 5 | |||||||||||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 51 | 23 | 8 | 82 | |||||||||||

| ベニマシコ | ベニマシコ | Uragus sibiricus | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||

| マヒワ | マヒワ | Carduelis spinus | 2 | 2 | |||||||||||||

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 40 | 14 | 29 | 36 | 10 | 17 | 8 | 156 | |||||

| ヤブサメ | ヤブサメ | Cettia squameiceps | 1 | 1 | |||||||||||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||||||||

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | |||||||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 54 | 7 | 36 | 4 | 2 | 4 | 1 | 127 | ||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 20 | 3 | 23 | |||||||||||||

| ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | Sitta europaea | 2 | 2 | ||||||||||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||

| シジュウカラ | コガラ | コガラ | Poecile montanus | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | ||||||

| ヤマガラ | Poecile varius | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 32 | |||

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 1 | 1 | ||||||||||||||

| タヒバリ | ビンズイ | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | |||||||||||||

| チメドリ | チメドリ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 9 | 7 | 18 | 16 | 5 | 30 | 58 | 59 | 3 | 205 | ||||

| ツバメ | イワツバメ | イワツバメ | Delichon dasypus | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||

| ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| ヒタキ | オオルリ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||

| キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||

| サメビタキ | エゾビタキ | Muscicapa griseisticta | 2 | 2 | |||||||||||||

| ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||

| ツグミ | アカハラ | Turdus chrysolaus | 1 | 1 | |||||||||||||

| クロツグミ | Turdus cardis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 | ||||||||||||||

| ノゴマ | コマドリ | Luscinia akahige | 1 | 1 | |||||||||||||

| コルリ | Luscinia cyane | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||

| ヒバリ | ヒバリ | ヒバリ | Alauda arvensis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||

| ホオジロ | ホオジロ | カシラダカ | Emberiza rustica | 3 | 3 | ||||||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 50 | ||||||

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||

| ムシクイ | ムシクイ | エゾムシクイ | Phylloscopus borealoi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||

| センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 2 | 2 | ||||||||||||||

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||

| ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||

| ハイタカ | ツミ | Accipiter gularis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| ハチクマ | ハチクマ | Pernis apivorus | 3 | 3 | |||||||||||||

| ハト | ハト | アオバト | アオバト | Sphenurus sieboldii | 1 | 1 | 11 | 4 | 17 | ||||||||

| キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||

| プッポウソウ | カワセミ | アカショウビン | アカショウビン | Hakyon coromanda | 1 | 1 | |||||||||||

| 総計 | 27 | 134 | 59 | 173 | 149 | 87 | 55 | 154 | 121 | 7 | 67 | 5 | 1038 |