2015 12 17 ���m���ѓ����C���Z���T�X

���N�Ō�̃��C���Z���T�X�ɏo�������B�������̊��C�͕W���U�O�O���[�g���̎��m���ѓ���~�̗l���ɕς��Ă����B�����R�̖k���ʂɉ����ĕt�����Ă���̂ŁA���߂��ɂȂ��Ă����������Ȃ��ӏ��������A�䂪���ѓ��ɔ�ׂāA��i�ƌ����������̒����Z���T�X����̂ł���B�h���������Ί����͉��Ƃ��Ȃ�B�쒹�̕��͑�ςł��낤�B���ɁA���ѓ��Ɣ�̐��͑������Ȃ��B�V�[���Ƃ��Ă���̂��B����Ȓ��Ő����Ȃ������L�^���Ă����킯�ł���B����Ō���ƃJ���ނ����|�I�ɑ��������B���}�K���E�V�W���E�J���E�q�K���������B�ĊO���Ȃ������̂��q���h�����B���m���ѓ��ɗ��ĒT���Ă��܂��̂��~�\�T�U�C�ƁA�����r�^�L�E�J���N�O���̂R��B�쒹�ώ@���n�߂����A���̎t���ł���R������ɘA����A�~�G�̉��O�͂̎R�X����������Ƃ����������v���o���B���̋L���͂Q�O�N�]�肠���Ă��F�Ă͂��Ȃ��B�R��̂Ȃ��Ŋm�F�ł����̂̓~�\�T�U�C�ƃ����r�^�L���B�J���N�O���̎p�������̂͂������N���O�̂��ƁB���̒��ɂȂ����B�Z���T�X�̏I���Ƀm�X���������B�m���A���N�̏H�ɁA����̃N�}�^�J�����Ă���̂ł�����Ǝv���Ă��܂������A�悭�����畽�}�Ȓ��ł������B

���t���͂�������t�𗎂Ƃ����B�Â��șz�Ƃ������i���D���ł��B�����ɐ��ޖ쒹���������B

2015 11 18 ���m���ѓ����C���Z���T�X

�挎�̃Z���T�X����1�����o���Ă����B�G�߂��i�݁A���~���߂��āA�쒹�̐��E���ς���Ă��Ă����B�P�������Ȃ���̃��C���Z���T�X�����������Ă����B�g�t�������Ƃ艌��B���̖X�̉A���璹�̐�����������B�����̈ꉟ���̓~�\�T�U�C�������r�^�L���H�B�����r�^�L�̕��͂�������ł���B���[��A����B�q�K���̒n���͑��ς�炸�Y�܂����B��������Ȃ�ȒP�Ȃ̂����B��������I�[�g�o�C�̃G���W����������B����ȓ��ɂ�����y������B�܂����A���̗ѓ��ɓ��荞�ނ��Ƃ͂Ȃ����낤�B

�����r�^�L�̂���������܂����B

�^���Ԃ����A�������������F�̑����g�t

2015 10 17 ���m���ѓ����C���Z���T�X

���P�R����̋A�H�̓r���Ɏ��m���ѓ������邪�A�����͑����Ƃŋx�݂�����S�Ȃ̂ŗ�����邱�Ƃ͂܂����Ȃ��B�������������B�������A�\��\�ɕ����ׂ�Ƃ����������Ԃ����Ȃ����Ƃ��������������̂ŁA�ߌォ��̂��܂�ǂ��Ƃ͌����Ȃ������ł͂��邪�A������ڑł��ăZ���T�X�R�[�X����������Ȃ����Ǝv�����ƂɌ��߂��B��ʒu�ɎԂ��߂�܂ł̌o�H���قȂ����B���m���ѓ�����̔��Ύ���ŐN�������߂Ēʏ�̃R�[�X��������̂������B�v�X�ɒʂ铹�͐����ƍr��Ă����B�|���ǂ��Ēʉ߂��鏊���������B�ߌ�P���Ǝ��ԓI�ɂ͍ł��쒹�������łȂ��s���ȏ����ł͂��������A�v���������쒹�͋@���ǂ��ɏo�}���Ă��ꂽ�݂������B�J���ނ�G�i�K�̖���������B���Q��������Ȃ����p�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�J�P�X��q���h������w�����ɂȂ����悤���B�쉺�̂��������Ă���̂��ȂƎv���B�����Ȑ��̓q�K���̂悤���B������������Ă��ꂽ��ԈႤ���Ƃ͂Ȃ��̂ł��邪�A�n���̐��͍��ɂȂ��Ă��育�킢�B�C�������@���Ă��ꂽ���ǂ����A�Z���T�X�̉��H�̂قړ����ꏊ�ŁA�q�K���̂�������̊|�����������Ƃ��ł����̂ɂ͊��������B�u�q�K���N���肪�Ƃ��B�v�Ƃ��������悤���Ȃ��B

�����g�t��������

2015 9 22 ���m���ѓ����C���Z���T�X

�ѓ��͐Â��ł������B���̂P�Ԃ̌����̓Z�~�̐����قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ������ƁB�����쒹������Ă���邱�Ƃ��肤�̂ł��邪�A��������F�����Ȃ��B����Ȓ��ŃJ�P�X�͓Ɠ��̂��ݐ������Ă���Ă���B���̓J�P�X�̐��������ł͂Ȃ��B����ނ���D�܂����v���B�R�̒��̐Î��j�鐺�ɂ͈،h�̔O�����o����B�g���͗ǂ����Ȃ������t�����҂Ɉ�����n�����̂悤���B�ł��邾���Î�Ȋ��ŃJ�P�X�̐���҂������B��P������������̂�\������͕̂s�\���B������A���̏u�ԁA���̐S���͋�������̂��B��������̋G�߂��I�������A���������̐����͐Â��ȗ������������̂ɂȂ�B����͖����ɂ��\����B�Z���T�X�̋����������Ώۂ������鉹�ƐM���Ă���B���ׂȖ������A�����̎�肷�����ƁA����䂦�̊y���݂𖡂킦��̂��A�~�G�̖�R�̃o�[�h�E�H�b�`���O���Ǝv���Ă���B

�H�[�܂鎛�m���ѓ�

2015 8 21 ���m���ѓ����C���Z���T�X

���~���߂��Ă���͂���Ƃ�̗l�����ς���Ă��āA���̓����A�\��ł͓܋�ƂȂ��Ă����̂ŁA��їE��ŎO�͌Ɍ��������B�W���̋L�^�����K�v���������̂��B�Ƃ��낪�A�䂪�Ƃ���ЂƎR�z���R�Ԃ̒n�ɓ����Ă������ɁA�������J���~���Ă����̂��B�����Ƃ����Ԃɓ��H�͐�̂悤�ɂȂ����B�����̕s���ȋC����������Ȃ���A�Ƃ肠���������ɖړI�n�ɒ������Ƃ��l�����B�����Ȃ�Α҂��Ă������Ǝv�����B�P�������ė��Ȃ��������Ƃ�����݂Ȃ���Ԃ�i�߂��B���m���ѓ��ւ̍⓹�͂����A���܁A�Ζʂ���̗����]�����Ă��邱�Ƃ�����̂ŐT�d�ɏ���Ă����B���m���ѓ��͏��J�ł������B�P�������̂Ŋ��S�ɏオ��Ȃ��ƃZ���T�X���J�n�ł��Ȃ��B���炭�͑҂��ڂ����ɂȂ�B�K���X�����J���Ē������̗l�q���݂�B���͂ǂ̏ꏊ�ł������ł���悤�ɁA�Z�~�����̐����R�S�̂��A�쒹�̖����͂قƂ�Ǖ�����Ȃ��̂ł������B�_�͊����ɑ�������Ă���̂ŁA���ƒZ���ԂŃZ���T�X�ۂ̌������t�������ł������B�����āA�ӂ肪�������邭�Ȃ��Ă��ĉJ���オ�����̂��B����ł��A�����ɏo�����悤�Ƃ͎v��Ȃ������B�J������o�ዾ���J�ɓ������đ䖳���ɂȂ邱�Ƃ������ꂽ���炾�B���S�ɑ��v�ł��邱�Ƃ��m�M����܂łP�O�����҂����B�����āA���C���Z���T�X���J�n�����B�҂��Ă���ԂŁA���m���ѓ����쒹�����͊��ɂƂ�ɓ����āA�P�N�̂����ł��ł��s�����ȋG�߂��}���Ă��邱�Ƃ��������̂ŁA��w���Ӑ[����������̂ɍl���ăZ���T�X���Ȃ���ƋC���������߂��̂������B�b���͑S���C�z�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����Ȏ��ɂ悭�v�����Ƃ́A���̂܂܊ώ@�̖����ƃm�[�g�ɋL�����邱�ƂɂȂ����Ȃ�A����͂���Ő������Ƃ��ȁA�Ƃ������Ƃł���B�������A���̂悤�ȕ��ɂ͂P�x���Ȃ��Ă͂��Ȃ��B�������Ȃ�����ǂ��A�Ȃɂ������̒��͂�����̂Ȃ̂��B�������A�q���h����J�P�X�����̊肢��ł��ӂ����B�̂��傫���Đ��ʂ̂��闼�҂ł����ۂɕ������Ă������͎�X�������̂ł��������B�P�x���������Ƃ��Ƃ͂Ȃ������I�ɂȂ���̂��B�L�W�o�g�E���}�K���E�R�Q���Ȃǂ���̃��b�Z�[�W���A���₩�ł͂��邪����̕�炵���w�������n���Ƃ��ē`����Ă����B�V��⎞�ԑтł܂��ς��Ǝv���̂ŁA���ꂪ���m���ѓ��̗l�q�ƒf��͂ł��Ȃ��B����ł��A���~���߂��āA�쒹�����S�ʂ������I�ł͂Ȃ��Ȃ����ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�̎��m���ѓ�

2015 7 18 ���m���ѓ����C���Z���T�X

�~�J�O���Ƒ䕗�̉_�̃_�u���p���`�ŁA�e�n�ɑ�J�̔�Q�������炵���䕗�P�P�������{�C�ɔ������B�_�s���͌����ėǂ��͂Ȃ����A�s���Ƃ̌��ˍ����������āA���m���ѓ����C���Z���T�X���s�Ȃ����Ƃɂ����B���⓻���z���āA������́A�������ɑ����Ă͂��Ȃ����A���Ȃ�̐��ʂł���B�J���K���X�͂���̂��H�B�����Ƃ��āA����ȑ吅�̎��͂ǂ����Ă���̂ł��낤�B���m���ѓ��ւ͐��Z���Ō͗t����t�̓����䂭�B�����\����Ȃ��A�܂����Ă��Ԃ͈���ȏ��

�ɂȂ��Ă��܂��B������A�����Ԃɂ͏��Ȃ��B���ߋ߂��ɓ������A�����ɕ����n�߂�B�v�����ȏ�ɒ��̐����������Ă����̂Ńz�b�Ƃ���B�����ł������̂́A�G�i�K����͂Ƃ���Q��ɏo���������Ƃ��B�G�i�K�A���}�K���A���W���A�R�Q���A����ɁA���m���ѓ��炵���A�q�K�����Q��ɉ�����Ă����B�����ł͂T�O�H��D�ɒ����Ă���B�]���āA�����������ɑ��������B���m���ѓ��͂Ȃ����E�O�C�X�����Ȃ��B���̓����m�F�ł����̂͂P�H�݂̂ł������B���̑���ɃI�I���������������B��������̂��R�H�����B���̑��̂�������Ƃ��ẮA�C�J���E�q�K���E���u�T���E�Z���_�C���V�N�C�E�z�g�g�M�X�E�z�I�W�����m�F�ł����B���܂���ԏ����Ă���G�߂ł͂Ȃ����Ǝv���B������Ⴆ��悤�ɂȂ��Ă����B���������āA���C���E�O�C�X���������Ă���̂�����H�B

���Q�̓��킢

�G�i�K����q�K���܂�

�G�i�K����q�K���܂�

2015 6 13 ���m���ѓ����C���Z���T�X

�T����̌�A���̑��ŎO�͌Ɍ��������B�y�j���Ƃ������Ƃ������āA�R����b���b�����o�C�N�i���]�ԁj�̎p�����������B����ɏ���s���O���[�v�������B���X�Ƒ����Â�܂�̓��𑖂��čs���̂������B���q�̎p�������B���m���ѓ��̃Z���T�X�͂Ђƌ��U��ɂȂ�B���̎��́A�I�I������L�r�^�L�������A�E�O�C�X�͂قƂ�ǖ��Ȃ��A�Ƃ�����ۂ��������B�����͂ǂ��ł��낤���B�W���U�O�O���[�g���̎��m���ѓ��͔��ɔ�ׂĂ��Ȃ�������A�ẴZ���T�X�ł͂��Ȃ肠�肪�������ƂȂ̂��B�Ԃ��~��Ē����ɁA�q��łȂ����ƂɋC���t�����B�ѓ��ƕ��s���ė�����͗l�X�Ȗ쒹�̐����������Ă���B�����ł̓I�I�����̎p���悭�������邪�A�L�x�Ȑ��̗��ꂪ�D�����ƂȂ��Ă���̂ł��낤�B�������A������݂���̖����������ꂽ���A�т����肵���̂͂���ł͂Ȃ��A�����l�������u�A�J�V���E�r���v�̂������肪�r��Ȃ��������Ă������Ƃ��B�A�J�V���E�r���ɂ��ẮA�U���X���ɁA�䂪�Ƃ̋߂��Ŗ��������B�ȒP�ɖ��������Ƃ��ł���킯�ł͂Ȃ����A����߂Ē������Ƃ����قǂł��Ȃ����Ȃ̂��B������A�����A�A�J�V���E�r���̐����Ă����Â����Ƃ��ł����B�ł��A�}���Ř^���@���o�b�O����o�����̂͌����܂ł��Ȃ��B�I�I�����͑��ς�炸�����B�L�r�^�L���������Ǝv���B�_�炩�Ȑ��̃c�c�h��������B���̒n���ł̓z�g�g�M�X����ł��邪�A�����ł́A����ɉ����ăc�c�h�����ɐB���Ă���悤���B�E�O�C�X�̂�������ɂ����ڂ��Ă������A����ŃZ���T�X�I���A��������[�����Ǝv���n�߂����A�Q�ĂĂP�H���u�z�[�E�z�P�L���v�Ɩ����B������A�L�^�͂P�H�ł���B�ߋ��̋L�^�𑍍����Ă��A���m���ѓ��ł̓E�O�C�X�����Ȃ����Ƃ�������Ǝv���B�Ȃ����Ȃ��̂��B���ꂪ��肾�B�G�]���V�N�C�����Ȃ����ƒ��ڂ������ʖڂł������B

�V�����������m���ѓ��@�̃g���l���̂悤�ȂƂ��������ăZ���T�X

�L�r�^�L�̗l�q

�I�X�̐����Q�̂��꒣�葈��

�A�J�V���E�r���̖���

���̓��A�Ԃ���~�肽�r�[�A�A�J�V���E�r�������������Ă��ċ������B�����������̂Ńw�b�h�z��������Ƃ����ł��B

���̓��A�Ԃ���~�肽�r�[�A�A�J�V���E�r�������������Ă��ċ������B�����������̂Ńw�b�h�z��������Ƃ����ł��B

�L�r�^�L�̒n���@��L�ʐ^�̌̂Ƃ͈قȂ邪�A�꒣�葈�����ɂ悭��������

�L�r�^�L�̒n���@��L�ʐ^�̌̂Ƃ͈قȂ邪�A�꒣�葈�����ɂ悭��������

2015 5 17 ���m���ѓ����C���Z���T�X

�ߑO���͒n��̍s���Ɠc��ڂ̑����������Ȃ����B���тō������悤�Ȋ��_��������ł��Ă܂�ŏH�̋�̂悤���B�S�Ȃ�����������C�����o����B�����ŁA�̂͏��X���C���Ȃ̂����A���̃Z���T�X����P�����o���Ă��邱�Ƃ������āA�O�͍����̎R�����O�͌ւƌ��������Ƃɂ����B�Ԃ��~���ƁA�����̂悤�ɖ쒹�̖����������B���̒��ł���ԑ��݊��̂���̂̓c�c�h�����낤�B���m���ѓ��̂ǂ�����ł�������邭�炢�����悭�ʂ�B���̓��̓I�I�����̂�����������������B�߂����璭�߂���Ȃ蔗�͂̂���k���������āA�I�I�����͑��ɓ꒣��������Ă���B�\���O�|�X�g�ŘN�X�Ɖ̂��Ă���̂��������B�L�r�^�L���I�I�����Ɠ������炢�������A�ǂ����Ă��I�I�����ɔ�גn���Ȋ����ɂȂ�B��������q�K���̂������肪�C�ɂȂ����B�W���U�O�O���[�g���̎��m���ѓ��ŔɐB���Ă���̂��낤���B�������ɂ��̎����ɂȂ�ƃ~�\�T�U�C�̂�������͕�����Ȃ��Ȃ����B�ނ�͂����ƕW���̍������Ɉړ����Ă��܂����̂ł��낤���B����ł̓q�K���́H�B

���C���Z���T�X�Ō�������

�B�|�E�J�G���̗��@�@�@�G�d�̓��̏���݂���

�}��ł�������I�I����

|

|

2015 4 16 ���m���ѓ����C���Z���T�X

���m���ѓ��Ɍ��������ɑ����̃\���C���V�m������B���̕ӂ�͕W���T�O�O���[�g�������č��������낾�B�Ē������͂ǂ�ȗl�q���A�ƂĂ��y���݂ł���B�Ԃ��~���ƒ����ɖ쒹�̐������Ă����B�I�I�����̂������肾�B��͂蒹�����͂�����������ė��Ă����̂��B�I�I�����̂ق��ɂ́A�Z���_�C���V�N�C�A���u�T���A�c�c�h�������Ă����B�A���̉J�͗l�ő��傫���������A����ɕ����Ȃ����Ń~�\�T�U�C�����������Ă����B�̐����������₩�ł������̂��J�P�X���B�ɐB�̎����ɓ����Ă����̂��ȂƊ�����������̂ł������B�ѓ��̑������Ă���Ə��ɂ���Ă���ƁA�\�z�ʂ�ɁA�~�\�T�U�C�̂������肪�n�܂����B�������A��͏������ꂽ�R���畷������̂��ӊO�Ɏv�����B���̑傫�����炷��Ƃ���قlj����Ȃ��B����Ȃ�Ώ\���L�^�ł���Ɣ��f���A�^���@�𐺂̕����Ɍ������B�^�����J�n���ĂP�����炢�o�������A�ˑR�A�}�C�N�����������Α�����i����j�\�z�����Ȃ����������������ꐺ���������̂��B���̐��̎�̓R�}�h���ł���B����͂т�����V�ł������B���m���ѓ��ŃR�}�h�����m�F�ł����͉̂ߋ��ɂP�x��������B�]���āA�C�ݐ����痣�ꂽ�ʒu�ɂ��鎛�m���ѓ��Ƃ͂����A�S���z��O�̒��ł͖����Ȃ������A�I�I������L�r�^�L�̂悤�ɕ��ʂɍ����钹�Ƃ��v���Ă͂��Ȃ������B�^����Ԃ��m�F�����Ƃ���A��Ԃ͗ǂ��Ȃ��������ԈႢ�Ȃ��R�}�h���̂������肪���������B����́A�S���O�ɋ{�H�R�Ŋm�F�����R�}�h���������ł������悤�ɁA�ɐB�n�ŕ������悤�Ȑ����̂�������Ƃ͑傢�ɈقȂ�A�ƂĂ���X�������̂ł������B�R�}�h���A�I�I�����A�E�O�C�X�̂R�킪�����Γ��{�O�����낢���݂ƂȂ�̂ł��邪�A�P�Ԃ������Ɏv����E�O�C�X�̂������肪�S�����Ȃ������͕̂s�v�c�ł������B���Ƃ��Ǝ��m���ѓ��́A���ѓ��⒃�P�R�����E�O�C�X�̏��Ȃ���������A���̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂��낤�B����ɂ��Ă��S��������Ȃ��Ƃ́B

���m���ѓ��͂悤�₭�V�肪�J���������B���̂Ȃ��ŁA�c�c�W�̉Ԃ���ۖڗ��B

�k������́A�~�\�T�U�C�̂������肪������A�v�������Ȃ��A�R�}�h���̐����B�k�������̗тɂ̓I�I�����������B

�q�K���̂�������

�q�K���̂�������

�~�\�T�U�C�̂�������B�Ō�̕ӂ�i�P���W�b�j�ɃR�}�h���̎�X���������P���B

�~�\�T�U�C�̂�������B�Ō�̕ӂ�i�P���W�b�j�ɃR�}�h���̎�X���������P���B

�I�I�����̂�������P

�I�I�����̂�������P

�I�I�����̂�������Q

�I�I�����̂�������Q

2015 3 7 ���m���ѓ����C���Z���T�X

���ѓ��ŃE�O�C�X�̂�����������̂Ő���ʂ̃t�B�[���h�ł��ƁA���m���ѓ��Ɍ��������Ƃɂ����B���ѓ��̕W���͂Q�O�O���[�g�����ɑ��Ď��m���ѓ��͂U�O�O���[�g���ɂȂ�B�E�O�C�X�̂�������͖����̂ł͂Ɨ\�z�������B���̗\�z�͂��܂����������̂ł��邪�A���Ƃ��Ǝ��m���ѓ��̓E�O�C�X�̌̐������ѓ��ɔ�ׂ��Ȃ菭�Ȃ����ʂ��łĂ���̂ł��邩��A�P�ɕW�������̍��ł͖����\�������낤�B�n�`��A���Ȃǂ��W���Ă��邩������Ȃ��B�E�O�C�X���������������ăZ���T�X�������̂̓A�g���Ȃ̒������̂��Ƃ��B�A�g���Ȃ̒������ɂ͖��͓I�Ȃ̂������Ǝv���B�܂��F���N�₩���B���n�̒����������{�Y�̒��ňٍʂ�����Ă���B�����̓q�^�L�Ȃɑ������A�g���Ȃ͉��F�ƐԂ��嗬���B�g�߂ɂ̓J�����q����E�\������B�E�\�̃T�[�����s���N���������ɂ͂т����肵���B�x�j�}�V�R�����ē~�̎R���y�����Ȃ����B�n�M�}�V�R�͂�������x�������Ă��Ȃ��B�����č�N�A�悤�₭�C�X�J�̎����������̂́A���Z���T�X���Ă��鎛�m���ѓ��ł������B���R�Ȃ���C�X�J�̏o�������҂��Ă���B�R������������m���ѓ��ɂ����ĂP����������̍L�������ꏊ������B�����Ŋ��҂���̂͋���Ԗҋחނ��A�g���Ȃ̒��̌Q��ł���B��N�H�ɃN�}�^�J���m�F�����̂����������̏ꏊ�ł������B�����č����́B�z���g�̘b�ł��邪�A���炵�����i��ڌ������B��P�O�O�H�قǂ̏��������x�̍����Q��������ĒJ�̏��������Ŕ�щ���Ă����B�����Ƀ}�q���ł��邱�Ƃ����������B�}�q����A�g���͑�\�I�ȓ~���̂ЂƂ��B��������C��ǂ����ĕ����B�q�K���ƃV�W���E�J���̂���������y���B�����ď��t�̌k���Ƃ����~�\�T�U�C�̂�������B�Q�O�N���O�ɂȂ邪�A�i�˗��J�Ɍ������R���̌k�����狿���n��~�\�T�U�C�̂������������̂悤�Ɏv���������Ƃ��ł���B�^���@�����Q���Ă����̂ŋ}���Ńo�b�O������o�����B

���m���ѓ�

�~�\�T�U�C�̂������菉�m�F

�}�q���̌Q�ꂪ��������@�@�i�ʐ^�A�̏ꏊ�Ŋm�F����j

2015 2 7 ���m���ѓ����C���Z���T�X

�ѓ��̂����ꕔ�ł̂ݏ����̐������B���̏ꏊ�ɂ����̂̓J���ނł������B�����ŏ����Ȓ����̉a���Ă���B�o�ዾ�Ŋm�F����ƃq�K���̊炪�����Ă����B���ѓ��ł���T���Ă����Ɍ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��钹���B�������͕W���̍������m���ѓ��B�n��ɋ߂����ō̉a����V�W���E�J���͑傫�ȑ̕��͋������ł���B���}�K���͖����ł������B���ɖ����g���ȐF�Ń��}�K���ł��邱�Ƃ͂����ɕ��������B�R�킪�����ꏊ�Ō���ꂽ�킯�ł��邩�獬�Q�̉\���������B����ɂ��Ă����Q�ɏo�������ȊO�͂قƂ�ǒ��̋C�z�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�n�V�u�g�K���X�P�́A�J�P�X�P�́A�R�Q���Q�̂��炢�ł���B����قǏ��Ȃ��̂͂Ȃ��ł��낤���B���̎����͕��ʂȂ̂ł��낤���B����Ƃ��Ȏ����ɓ��������̂��낤���B���A�ł͓��H�������Ă���B������������Ƃ��������t�����ƂɂȂ�B����Ȏ��͂ł��邾�����t�̏��I��ŕ������Ƃɂ��Ă���B�X���������������Ă����B��͂芦���͕��n�̔�ł͂Ȃ������ł���B����Ȓ��ł��쒹�͐������Ă���B�������Ȃ��Ȃ�Č����Ȃ��̂�������Ȃ��B

���m���ѓ��@�������Ɋ��������B�X�������h�B

2015 1 12 ���m���ѓ����C���Z���T�X

�W�����U�O�O���[�g������̂Ŋ����̂ł��낤�A���̓�����Ȃ����ɂ͂܂��Ⴊ�c���Ă���B�����݂��߂�悤�ɂ��Ēʉ߂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���q�ɏ���ĕ��������Ɋ����Ă��܂��B�������ɒ��̐��͏��Ȃ��B�����Ȗ������̂����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�l�܂�Ȃ��悤�ŁA���́A�����ɂƂ��Ă͂��ꂪ��Ԃ̖쒹�̊y���݂Ȃ̂��B�ɐB���̂������肪�����ς��̃t�B�[���h�Ȃ炾��ł��y���߂�B����ǂ�����ł͖ʔ����Ȃ��B����ɂ��Ă����̓��͎₵���قǐÂ��ł������B�̐��������Ɩڗ����ď��Ȃ��ł��낤�B����Ȓ��ł��A�q�K���A���}�K���A�V�W���E�J���̂R�Z��͎����y���܂��Ă��ꂽ�B

�����ɋC��t���ă��C���Z���T�X������B��������̏b�̑��Ղ�����ꂽ����ǂ��A��ނ͕�����Ȃ��̂��c�O�ł���B

�����̌��@�J�̊C�A���̑�m��R�y���j�N�X�A�A���X�^���R�X�Ȃǂ̋P���N���[�^�[���悭�킩��B

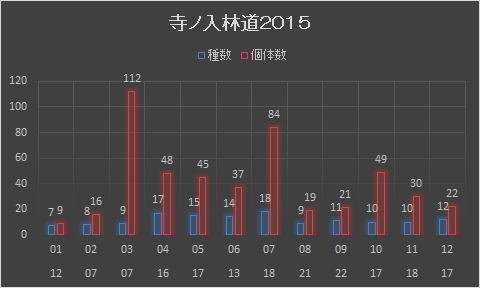

�쒹�ώ@�L�^

�P�Q���P�V������

| ���v / �� | �� | �� | |||||||||||||||

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ���v | |||||

| �ږ� | �Ȗ�(����) | ���� | �햼 | �w�� | 12 | 07 | 07 | 16 | 17 | 13 | 18 | 21 | 22 | 17 | 18 | 17 | |

| �J�b�R�E | �J�b�R�E | �J�b�R�E | �c�c�h�� | Cuculus saturatus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||

| �z�g�g�M�X | Cuculus poliocephalus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||

| �L�c�c�L | �L�c�c�L | �A�I�Q�� | �A�I�Q�� | Picus awokera | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||

| �A�J�Q�� | �A�J�Q�� | Dendrocopos major | 1 | 1 | |||||||||||||

| �R�Q�� | Dendrocopos kizuki | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||

| �X�Y�� | �A�g�� | �C�J�� | �C�J�� | Eophona personata | 1 | 1 | |||||||||||

| �}�q�� | �}�q�� | Carduelis spinus | 100 | 100 | |||||||||||||

| �E�O�C�X | �E�O�C�X | �E�O�C�X | Cettia diphone | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||

| ���u�T�� | ���u�T�� | Cettia squameiceps | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| �G�i�K | �G�i�K | �G�i�K | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 2 | 21 | 11 | 69 | |||||

| �J���X | �J�P�X | �J�P�X | Garrulus glandarius | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | |||||

| �J���X | �n�V�u�g�K���X | Corvus macrorhynchos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||

| �T���V���E�N�C | �T���V���E�N�C | �T���V���E�N�C | Pericrocotus divaricatus | 1 | 1 | ||||||||||||

| �V�W���E�J�� | �R�K�� | ���}�K�� | Poecile varius | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 46 | |

| �V�W���E�J�� | �V�W���E�J�� | Parus minor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||

| �q�K�� | �q�K�� | Periparus ater | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 39 | |||||

| �Z�L���C | �Z�L���C | �L�Z�L���C | Motacilla cinerea | 2 | 1 | 3 | |||||||||||

| �^�q�o�� | �r���Y�C | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | |||||||||||||

| �q�^�L | �I�I���� | �I�I���� | Cyanoptila cyanomelana | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | |||||||||

| �L�r�^�L | �L�r�^�L | Ficedula narcissina | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||

| �c�O�~ | �V���n�� | Turdus pallidus | 1 | 1 | |||||||||||||

| �m�S�} | �R�}�h�� | Luscinia akahige | 1 | 1 | |||||||||||||

| �����r�^�L | �����r�^�L | Tarsiger cyanurus | 2 | 2 | |||||||||||||

| �q���h�� | �q���h�� | �q���h�� | Hypsipetes amaurotis | 1 | 8 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 59 | |||

| �z�I�W�� | �z�I�W�� | �N���W | Emberiza variabilis | 1 | 1 | ||||||||||||

| �z�I�W�� | Emberiza cioides | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||

| �~�\�T�U�C | �~�\�T�U�C | �~�\�T�U�C | Troglodyts troglodyts | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||

| ���V�N�C | ���V�N�C | �Z���_�C���V�N�C | Phylloscopus coronatus | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||

| ���W�� | ���W�� | ���W�� | Zosterops japonico | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | |||||||

| �^�J | �^�J | �g�r | �g�r | Milvus migrans | 1 | 1 | |||||||||||

| �m�X�� | �m�X�� | Buteo buteo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| �`�h�� | �V�M | ���}�V�M | ���}�V�M | Scolopax rusticola | 1 | 1 | |||||||||||

| �n�g | �n�g | �L�W�o�g | �L�W�o�g | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||

| �v�b�|�E�\�E | �J���Z�~ | �A�J�V���E�r�� | �A�J�V���E�r�� | Hakyon coromanda | 1 | 1 | |||||||||||

| ���v | 9 | 16 | 111 | 48 | 45 | 37 | 84 | 19 | 21 | 49 | 30 | 22 | 491 |