野鳥観察記録はこのページの最後にあります。

2016 11 13 観音山ラインセンサス

本当にやっとかぶりに観音山林道を歩いた。標高は室林道に並ぶ。しかし、植生は随分異なる。雑木と針葉樹の比率が程よい室林道に対し雑木の割合が極端に低いのだ。以前はマツの茂る山であったが現在はヒノキの山となった。松くい虫の影響だ。では鳥の種類が少ないのでは、と思われるかもしれないがそうでもない。近隣には雑木林が多い観音山よりも低い山があるので、たえず行き来しているのであろう。時たま見かけるのは室林道の山々と観音山をタカ類が行き来する姿だ。ノスリはもちろん、サシバやオオタカも例外ではない。今日最も多く確認できたのはウグイスであった。室林道でも多かったので、今の時期、低山帯はウグイスが多いのではと思う。高山帯が冷えてきて越冬のため山を下っているのだろう。センサスコース一番の高所でミソサザイの声を聴いた。そこは小さな流れがありいかにもミソサザイが好みそうな環境である。ミソサザイは漂鳥と言えるが似たものにアオジがいる。亜高山で聴くアオジのさえずりは、冬期の地味なアオジのイメージをひっくり返すほど刺激的だ。アオジ・ホオジロとも似た環境にいて鳴き声も似ている。しかし、今日のは間違いなくアオジであった。今年の3月に開通した新東名はほんの少しだけ萩町内を通過する。普段は仰ぎ見る位置にあるので音は静かである。ところが、林道から見下ろすとその音はかなりのものであることが分かった。夜間の光、24時間絶え間ない音、これらが野鳥たちにどのような影響を与えるのか否か。これから注視しなければならないことであろう。

観音山の風景

2016 6 11 観音山

今度の探鳥会、本当は羽根・長根に行く予定であった。しかし、アカショウビンの鳴き声が観音山の方向から頻繁に聞かれるようになり、探鳥会の行われている10時頃でも鳴いているのを視て、今度の探鳥会は是非観音山でと思い立ったわけである。参加者は5名。子ども2人とおとな3人と少し変わっている。観音山の麓までは車。あとはひたすら林道を進むだけ。幹線道路からも離れているので車の音もしない、静けさの中に野鳥の声だけが聞こえる、そんな心が落ち着く景色楽しみながらの探鳥会はまさに最高だ。鳥の多い少ないだけではないと思う。早速現れたのはソングポストでさえずるホオジロ。快晴の青空を見上げて鳴く姿をフィールド・スコープが鮮明に見せてくれる。肉眼で見つけるのは慣れが必要なくらい離れていても、スコープの威力は絶大だ。しかし、スコープまたは双眼鏡のお世話になる前に自分の眼で見つけなくてはいけないわけであるから、日頃から野鳥を見慣れておくことが大事であろう。シーダ松のジャンボ松ぼっくりが落ちている。昔、観音山はアカマツの山であった。松くい虫に駆逐されて裸山になり果てた頃の姿も覚えている。そして今のようにヒノキだけの山になった。従って植生に多様性は無く、萩の中では変わり種の山だろう。麓には杉の林があって昼間でも薄暗い空間となっている。そのような所を好むのはサンコウチョウである。この日も、少し遠くて声が弱々しかったが「ホイホイホイ」と鳴いていた。もう初夏と言っていいほどの天気、そうなるとどうしても聴きたいのはホトトギスの声だ。アカショウビンは無理でもホトトギスならと期待しながらの山登り。日陰で休むことにする。お菓子を頬張りながら、近くから聴こえる野鳥の声に耳をそばだてる。ウグイス、ヒヨドリ、そして待ったホトトギスが鳴いてくれた。

探鳥会光景

スコープで観察しているのはホオジロ。 ②はヒヨドリとホオジロ

2016 1 1 観音山ラインセンサス

元旦は、午前一杯かけて、恒例の、氏神様と檀家寺参りがある。新たな気持ちで、また一年を頑張ろうという気になるものだ。昼食をとって、「さて、ごこへ鳥を見に行こうか?」考えている時が幸せな時だ。室林道に地位を奪われてはいるが、野鳥観察を1番最初に行った場所がある。観察歴は室林道よいも数か月ほど古い。そこは、萩町で2番目に高い観音山の脇を縫っている「観音山林道だ」。今年の2月に開通する新東名が林道の下を横ぎり観音山の下をトンネルで結ぶ。その先には、新東名で1番高い「佐奈川橋」背高のっぽの橋げたを望める。山からの景色もなかなかのものだ。今日は空気も澄んでいたので、渥美半島やさらに遠くの伊勢志摩の山々もくっきり見られた。肝心の野鳥は、正午過ぎということもあって、とても良くみられた、という訳にはいかなかったが、ジョウビタキやミソサザイなど、冬を代表する鳥はしっかりと確認することができ、まあ満足といえよう。いや、観察できた種や個体数の多少で満足度を量ること自体おかしいのだ。冬季の観音山に来るとついつい期待する鳥がいる。カヤクグリである。以前には、かなりの頻度でカヤクグリを確認することができた。室林道よりも確率が高かった。さすがに、最近は御無沙汰になっている。しかし、いつになってもこの気持ちを持ち続けていきたいと思っている。

観音山からの風景はなかなかのもの

渥美半島伊良湖岬の先、伊勢志摩の山々も見える。足元には、2月に開通する新東名。

⑯-㉑萩小山仕事活動の記念標識。

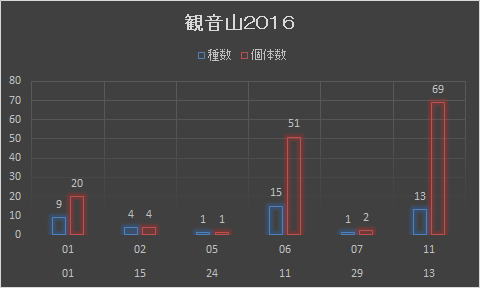

野鳥観察記録

11月13日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||

| 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 11 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 01 | 15 | 24 | 11 | 29 | 13 | |

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 1 | 1 | |||||

| スズメ | アトリ | イカル | イカル | Eophona personata | 1 | 1 | |||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 1 | 1 | |||||||

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 3 | 1 | 10 | 14 | ||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 30 | 20 | 50 | |||||

| カササギヒタキ | サンコウチョウ | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata | 1 | 1 | ||||||

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 1 | 1 | ||||||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 2 | 2 | ||||||

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 5 | 5 | |||||||

| セキレイ | セキレイ | セグロセキレイ | Motacilla grandis | 1 | 1 | ||||||

| ヒタキ | キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 1 | 1 | ||||||

| ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 2 | 3 | ||||||

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | |||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 | ||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 1 | 2 | 3 | |||||

| カシラダカ | Emberiza rustica | 1 | 1 | ||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | |||||

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 1 | 1 | 2 | |||||

| ムシクイ | ムシクイ | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 1 | 1 | ||||||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 2 | 1 | 13 | 16 | ||||

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | ||||||

| タカ | タカ | サシバ | サシバ | Butastur indicus | 2 | 2 | |||||

| トビ | トビ | Milvus migrans | 2 | 1 | 3 | ||||||

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | |||||

| プッポウソウ | カワセミ | アカショウビン | アカショウビン | Hakyon coromanda | 1 | 1 | |||||

| 総計 | 20 | 4 | 1 | 51 | 2 | 69 | 147 |