野鳥観察記録はこのページの最後にあります。

2020 12 16 羽根・長根ラインセンサス

積もることは無かったがともかく雪が降った。すると私の中では、雪で白っくなった田んぼの上をたくさんの野鳥が旋回している過去のできごとことを思い出してしまった。最近はめったなことでは大雪は降らない。(私の住む豊川市では)群れの常連はカワラヒワやスズメである。このごく平凡な、1羽1羽では見向きもされない地味な鳥が、冬季の平野でまあなんと素晴らしく美しいパフォーマンスをすることであろう。自然の崇高さを垣間見るようでいつも圧倒される。羽根・長根にやってきてよかった。目の前でまさにそのパフォーマンスを見ることができたのだから。遠目にはカワラヒワの群れとスズメの群れとは同じに見える。厳密に言えば密集度や飛ぶ形が異なるのであろうが、私にはよくわからない。双眼鏡を使えばわかるし、光線の加減で群れ全体の色模様がカワラヒワとスズメの違いを知ることはできそうだ。黄色っぽいのはカワラヒワ、白っぽいのはスズメ。センサスの最初にツグミとハイタカを見た。ツグミは最初に山にきて徐々に里に下りるように思う。寒気がぐいぐいと入りこんで行くのが分かる。ハシボソガラスが命をつなぐ採餌をしている。その数ははっきりとは分からないが100羽近くはいるのではないかと思う。常連のセキレイたちも今日の所は群れの主に主役の座を喜んで譲っているのではないだろうか。人間と違って度量が広いから。

今日はスズメが主役

2020 9 19 羽根・長根ラインセンサス

茶臼山から一気に戻って来た。そのまま家に帰るのももったいないと思い、羽根・長根の田んぼに寄ってみた。そろそろノビタキが見られるのでは。そのノビタキは駄目であったが、いかにも秋らしい風景と、稲刈りを終え見晴らしの良くなった田んぼの、さまざまな野鳥を楽しむことができたのだった。室林道ではハシブトガラスがほとんどなのに対して、羽根・長根はハシボソガラスが優勢なのも面白い。もちろんハシブトガラスも見られるが、田んぼに降りて餌をあさっているのは、ほとんどがハシボソガラスである。ケリもいた。最初2羽と記録したのが4羽になり8羽になった。ケリの飛翔は力強くかつ美しい。ダイサギのそれは優美だ。ヒガンバナを残して畦の草が刈られていた。ヒガンバナは名前からして由緒深げであるが、」その他大勢の雑草と同じ扱いはできないのであろう。畦草が伸びた所に目当てのノビタキがいるのであるが、あまりに伸びすぎて姿を眩まし易い状態になっている。放置し過ぎも宜しくない。今日の所は少し早すぎたようだ。追記 豊根→東栄→新城と下ってきたが、車窓から聞こえてきたのはミンミンゼミの大きな声であった。

田んぼのセンサスは明るく気持ちがよい。山の探鳥と対照的。

①②ダイサギ ③ハシボソガラス ④⑤ケリ ⑥ノスリ

2020 6 6 羽根・長根ラインセンサス

田植えを終えて1ヶ月余り経った今、早苗はすくすくと成長しているハズなのであるが、最近は、外来種のジャンボタニシの害が無視できないくらいに大きくなっている。ポカリとアナが開いたように苗が無くなっている。苗に産み落とされた卵はピンク色をしていていかにも毒々しい。ツバメが休むことなく田んぼの上を飛び回っている。彼らは本当によく働く。見習わなくてはと思う。飛び方が違う集団がいた。イワツバメである。腰の白帯が飛行姿勢を変える度に目に入って来る。この白帯が赤っぽく見えたならば、その鳥はコシアカツバメとなる。一般的に言って、体の色や模様は種を特定するのにとても大事な役割を果たすけれども、今の時期の田んぼにいるセキレイ(セグロセキレイとハクセキレイであるが)の幼鳥の体色は両者の区別が付けられない(少なくとも私にとっては)。それではお手上かと言えばそんなことはない。一声鳴いてくれたら済むのである。澄んだ声はハクセキレイ、濁ったのはセグロセキレイだからである。野山のセンサスでは鳴き声は姿よりも強力な武器であると信じている。姿が見えやすい田んぼにおいても、鳴き声の重要性は減じていない。今日のセンサスでは、幼鳥はすべてセグロセキレイであった。また、成鳥はハクセキレイであった。これは単なる偶然であろうか?春の名残のヒバリのさえずりが聴かれた反面、夏の鳥であるセッカの確認ができなかったのも同様の理由なのか?面白い所である。

2020 3 25 羽根・長根ラインセンサス

目の前に田植え前の田んぼが広がる。土手やあぜ道には春の草花たちが、暖かな日を浴びて可愛らしい花を開いている。そして、春の田んぼや畑に最も似つかわしいのがヒバリの歌声だ。センサスの最中にも何度か活発な鳴き声を聴いたが、空を見上げてもそれらしい姿が見つからない。地上で鳴くことも多いのでと思いセンサスを続けて行く。セキレイ類は田んぼの定番であるが、この日はセグロセキレイが見当たらなくてハクセキレイばかりであった。冬季に群れをつくるカワラヒワも小さな群れか単独で見られる。ツグミの姿も多くはなかった。春になると何処からともなく集まってくるのが常であるが、まだその時期ではないのかもしれない。民家の方からウグイスのさえずりがした。山を眺めるとヤマザクラのピンク色が点々と目立つようになり、ヤシャブシと思われる色鮮やかな若葉の緑色が新鮮な感じである。

田植えを待つ羽根・長根の田んぼ

①カワラヒワ ②ツグミ

2020 1 3 羽根・長根ラインセンサス

日差しが雲に隠され少し寒い田んぼ道をセンサスした。寒さを吹き飛ばすように沢山の野鳥が出て来てくれたのでありがたかった。ハシボソガラスやスズメの群れは言うまでもなく、ヒバリ・タヒバリといった普段見つけ難い鳥も、しっかりと確認することができた。意外に思ったのは、ツグミとカワラヒワが少なかったことだ。カワラヒワの群は羽根・長根の田んぼでは定番なのにと思う。ツグミはどうしたのか。最近になってあまり見かけなくなった印象は確かにある。タヒバリの確認が一番であろう。30羽以上の群れを確認できたので一安心だ。その後、久しぶりに新堤池に向かう。こちらも色々な種がいた。オシドリ、マガモ、カルガモ、カイツブリ、キンクロハジロ、ホシハジロなどの水鳥の外、ツグミ、カワセミ、メジロなどが周辺の林で鳴いている。正面には、ダイサギの眩しい白がどんと目に入る。観察を終えて車に戻ってみると、入れ替わるようにして大きなレンズを付けたカメラマンが車から降りて来た。

羽根・長根の田んぼ

①セグロセキレイ ②③スズメ ④ケリ ⑤⑥ハクセキレイ ⑦トビ ⑧-⑩ハシボソガラス ⑪ダイサギ ⑫タヒバリ ⑬⑭エナガ

新堤池

⑮ダイサギ ⑯-⑳オシドリ ㉑㉒ホシハジロ ㉓カイツブリ ㉔キンクロハジロ ㉕カルガモ

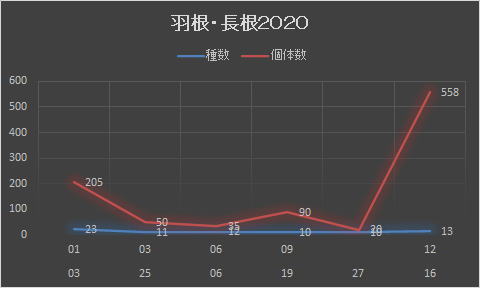

12月16日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||

| 01 | 03 | 06 | 09 | 12 | 総計 | ||||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 03 | 25 | 06 | 19 | 27 | 16 | |

| カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 1 | 1 | |||||

| カモ | カモ | オシドリ | オシドリ | Aix galerriculata | 10 | 10 | |||||

| スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 10 | 10 | |||||||

| ホシハジロ | Aythya ferina | 10 | 10 | ||||||||

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 10 | 1 | 11 | ||||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 10 | 10 | ||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 | 2 | ||||

| スズメ | アトリ | カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 210 | 223 |

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 2 | ||||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 20 | 20 | ||||||

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 21 | 7 | 20 | 48 | ||||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 43 | 2 | 2 | 4 | 100 | 151 | ||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 1 | 1 | ||||||

| スズメ | スズメ | スズメ | Passer montanus | 11 | 9 | 65 | 200 | 285 | |||

| セキレイ | セキレイ | セグロセキレイ | Motacilla grandis | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||

| タヒバリ | タヒバリ | Anthus spinoletta | 30 | 30 | |||||||

| ツバメ | イワツバメ | イワツバメ | Delichon dasypus | 10 | 10 | ||||||

| ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica | 12 | 5 | 2 | 19 | |||||

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | ||||||

| ツグミ | ツグミ | Turdus naumanni | 2 | 2 | 10 | 14 | |||||

| ヒバリ | ヒバリ | ヒバリ | Alauda arvensis | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | |||

| ムクドリ | ムクドリ | ムクドリ | Spodiopsar cineraceus | 4 | 1 | 5 | |||||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 1 | 1 | 2 | |||||

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 2 | 3 | ||||

| ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 | |||||||

| チドリ | チドリ | タゲリ | ケリ | Vanellus cinereus | 1 | 8 | 5 | 14 | |||

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | 2 | ||||

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | |||||

| ペリカン | サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 2 | 2 | |||||

| ダイサギ | Ardea alba | 1 | 2 | 3 | |||||||

| 総計 | 205 | 50 | 35 | 90 | 20 | 558 | 958 |