観音山の野鳥TOPページへ

2020 12 19 観音山ラインセンサス

観音山林道をほんの少しだけ歩いた。目の下には新東名高速道路が額堂・観音2つ山をぶち抜いで走っている。高速道路特有の高いエンジン回転音が途絶えることなく聞こえる。橋の継ぎ目からの音もかなりのものだ。夜間はヘッドライトも加わって環境への影響はかなりのものだと思う。特に動物たちにとっては。声の大きなヒヨドリやカケスが目立つのは当然として、やはりここは冬季の野鳥を探さなければならない。例えばヒガラやマヒワなどだ。それにカヤクグリも忘れてはならない。3種ともここで見つけた経験があるからだ。で、実際の所、ヒガラを姿・声とも確認することができたのはうれしい事であった。2キロほど西に位置する室林道でもヒガラは確認しているので、この冬はこの地に降りてきていると言ってよさそうである。マヒワの好む球果をつけるヤシャブシがここ観音山には多い。ただ、センサスコースからは外れているのが残念である。その一帯に行けば見つかるかもしれない。ミソサザイも密かに期待していたのであるが声は聴かれなかった。観音山林道の最高点は明らかに室林道よりも高い。しかし、室林道にはいない鳥がここにはいたという記録は私自身には無い。むしろ種数では室林道が勝るようだ。植生、地形の違いであろう。

図らずも1月と同じような写真になってしまった。

⑧空気の透明度は最高で、渥美半島伊良湖岬はおろか鈴鹿の山々もくっきり見えた。記念看板に残る萩小学校の山仕事活動(枝打ち)も昨年で終了した。(子どもたちが安全に作業できる区画が全て作業終了してしまったことが理由とのこと)

2020 1 2 観音山

観音山林道を撰さすしながら歩いていると、数十メートル下を通っている新東名から、正月休みを楽しむ車の走行音が、こんなにもうるさかったんだと思えてくるくらいに切れ目なく聞こえてくる。我家からは聞こえる騒音は全く気にはならないくらいなのに、これだけうるさいと動物たちには良くない環境のように思える。明るい草むらからウグイスの声がする。それと反対にある暗い谷間からはミソサザイの地鳴きである。これだけで十分満足できる。新東名の車を眺めつつ遠くに目をやると、微かに見えるのは、渥美半島の先端にある火力発電所の巨大な煙突である。するとその奥に見えるのは三重県の山々だ。輝く海に点々と見えるのは船。雄大な風景である。センサスコースには萩小学校の児童が立てた「山仕事活動」の標識がある。残念なことに、山仕事活動は令和元年が最後となった。子どもたちが枝打ち作業できる適当なゾーンが無くなってしまったのがその理由らしい。私も、野鳥観察とともに毎年増えて行く看板を見るのが楽しみであったが、「山仕事活動」を支援している「萩財産区」の人たちもざ残念であろう。

林道の脇には萩小学校の山仕事活動の看板が年度ごとに並んでいる

もっと古いものも別の場所にある

山仕事活動は本年度が最後となる

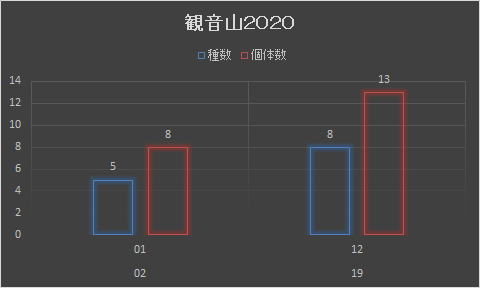

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||

| 01 | 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 02 | 19 | |

| スズメ | ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 1 | 3 |

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 1 | 1 | ||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 2 | 3 | ||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 1 | 1 | ||

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | |||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 3 | 3 | |||

| ヒタキ | ルリビタキ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 1 | 1 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 2 | 3 | 5 | |

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 1 | 1 | ||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 2 | 2 | ||

| 総計 | 8 | 13 | 21 |