観音山の野鳥TOPページへ

野鳥観察記録はこのページの最後にあります。

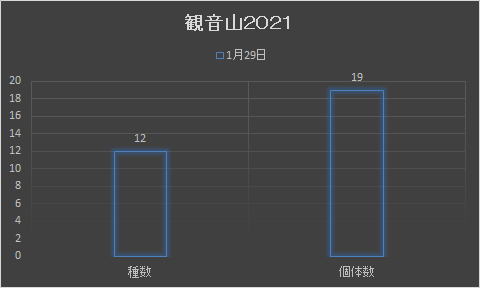

2021 1 29 観音山林道ラインセンサス

雪雲が足早に流れてゆく、そんな天気であった。この流れが見えなくなるほどになればいよいよ雪が降りだすのであろう。従って、観音山へは向かってみたものの、風は強いし寒さも堪えてあまり気乗りのしないセンサス気分であった。しかし、自然は偉大である。思いもよらないことを示してくれるのだ。ここしばらくご無沙汰していたあの美しい鶸色の小鳥が、たった1個体だけではあったが、目の前で一心不乱にヤシャブシの球果をついばんでいた。ここまで言えば鳥の名前は分かっていただけるかと。そう、マヒワに会えたのだ。最初は枯れ葉がしぶとく残っているのかと思った。その前に、マヒワの姿を気にしながら歩いていたのは間違いなかった。ヤシャブシがあれば必ず姿を探していた。従って、枯れ葉か鳥かを確認すべく双眼鏡を向けたのは良いが、照準に手間取ったのは焦っていたのだろう。まあ見られるとは思っていなかったのだか。ところが、視野に入ったのは紛れもなくマヒワであった。断じてよく見かける鳥のカワラヒワではない。性別は?、メスだ。オスほど鮮やかさは無いがそれでも鶸色といわれる黄色は確認できる。だから野鳥観察はやめられないのだ。今日は片道1時間を往復した。いつもの観音山よりも長いのは逆のコースから侵入したためだ。昔は林道の道筋が彫刻刀で山肌を刻んだように平地からも見えていた。今はなんとなくその位置が分かる程度である。林道に入って景色を見るとほとんど木の陰になってしまっていることからも時間の経過を感じるのだ。林の間から見る最近できた新東名。運よく見れれると遠くの景色の中には伊勢方面の山々も入っている。ぽつりと立って見えるのは伊良湖岬にある火力発電所。半島の一部と重なっているのは三島由紀夫「潮騒」の舞台となった神島であろう。近くを見ると、送電線が向かう先に「室林道」がある。また、一昨日行った雨山ダムの山から伸びた送電線がここ観音山の脇を通っているのだ。観音山の昔の姿は今とは違っていた。美しい松林で覆われていたのだ。それが松くい虫で全て枯れ、植林で再生したのが今の姿である。従って、比較的若いヒノキ林である。それでも、時間の経過とともに景観が変わってきたのは先に述べたとおりである。最高地点まで行って折り返した。道中にはいくつかの記念標が立っている。地元萩小学校児童が財産区の応援を得て枝打ち仕事を体験した記念のものだ。年度ごとに児童たちが工夫してデザイン画を描いた。古くなってほとんど消えかかっているものもある。樹の成長(児童たちの成長とも)と重なる部分もあって考え深い。そういえば、今年から枝打ち作業は行わなくなったと聞く。子どもたちが安全に枝打ち作業をできる区域がもうなくなったのがその理由と聞いた。

地元で見た最初のマヒワ、さらにアオジも。

①-⑤マヒワ ⑥-⑨アオジ ⑩ハシブトガラス ⑪ジョウビタキ

萩小学校山仕事体験(枝打ち)の記念標が多数 ⑲渥美半島から伊勢志摩の山々

野鳥観察記録

1月29日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 01 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 29 | |

| スズメ | アトリ | マヒワ | マヒワ | Carduelis spinus | 1 | 1 |

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 1 | 1 | |

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 2 | ||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 2 | 2 | ||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 1 | 1 | ||

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 2 | 2 | |

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 3 | 3 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 1 | 1 | |

| クロジ | Emberiza variabilis | 3 | 3 | |||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 1 |

| 総計 |