野鳥観察記録はこのページの最後にあります

2023 12 26 茶臼山ラインセンサス

茶臼山スキー場から製氷機の唸る音が聞こえてくる。ゲレンデはほぼ真っ白。あとは既定の積雪になるまでフル稼働なのだろう。だからまだ開いてはいない。そんな光景を横目で見ながらいつも通り歩い始める。念のためにスパイクの長靴を履いた。ほとんどが「アスファルトであったが日陰は積雪となっている。武装してきてよかった。雪面にはすごい数の足跡があって、動物たちの活発な営みが想像できる。中には鳥の足跡もあって、哺乳類と比べたら可愛らしいものである。最初のハイライトはアトリの群れである。針葉樹で種子と思われるものを食べていた。その数30羽くらい。最初はシメかなと思った。しかしアトリのようにも見える。後者の可能性の方が高いと思いそのように記録した。家で写真を見たが間違いはなかった。センサスの道中で3回ほどニホンジカの鋭い声を聴いた。一度は4頭の姿が見られた。母親と子供のようであった。青いカンパスに飛行機が何本も線を引く。茶臼山上空は航路にあたっているので、飛行機の姿を双眼鏡におさめるのも楽しみのひとつ。周りを見渡せばまさに絶景。南アルプスの秀峰が連なって見える。そんなアルプスを望む、スキー場からは反対面で2つ目のハイライトがあった。今度はアトリ科ではなく、私の地元でもおなじみのツグミだ。やはり、数十羽の群れで行動をしており、こちらは落葉樹の実をついばんでいた。種子のサイズも少しばかり大きく見える。このツグミたちは最後まで山で生活していくのだろうか、との疑問がすぐにわいた。もともと北方の鳥なので耐寒はあるのだろう。

①豊根村由良親王像 ②-⑤矢筈池氷付く ⑮アトリ ⑰⑲ツグミ ⑱コゲラ ㉕初めて見た、オシッコをした動物の足跡(両足の真ん中にオシッコ)

2023 10 9 茶臼山ラインセンサス

小雨の茶臼山を歩いた。遮るものが無く、風が抜けるので自然と横殴りの雨となる。ただ、強く降っていなかったのが幸いだ。もし、これが本降りならば、とても鳥を見るどころではないだろう。2時間を掛けてそのまま家に戻らなくてはならない。鳥の様子と言えば、予想はしていたが、限られた主しか確認できなかった。その中の双璧が、ハシブトガラスとソウシチョウである。ソウシチョウはさえずりも多かった。この鳥には日本産野鳥とは違う時計を持っているのではなかろうか。繁殖そのものも違っているのかも知れない。鳥の姿を現す所には、複数種の姿があった。ソウシチョウ、ヤマガラなどがそうである。とにかく、ソウシチョウは繁殖力旺盛だ。声が聴こえる所には必ず複数個体が群れている。2種以外には、単発で現れたのが、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒガラ、カケス、ヒガラ。こうして数え上げると、悪条件の割にはよく見られたと言いてよいかもしれない。全コースを歩くつもりでいた。しかし、相当に寒い。車外気温計は11度を指している。防寒も十分ではなかった。そこで、コースの約半分のみとした。

小雨の降る寒いセンサスコースを歩いた。気温は11度。防寒の対策が十分では無く、止むを得ず、半分のコースで打ち切りにした。

2023 9 9 茶臼山ラインセンサス

昨日まで台風13号でやきもきしていたが、朝から青空が広がり絶好の野鳥観察日よりとなった。今日は国道257線を使って茶臼山へと向かう。8時20分過ぎにセンサス出発地点の駐車場に到着。自分の車が一番乗りであった。立秋から1か月経ち、1000メートル超の標高ということもあって、何となく秋の雰囲気が漂っている。空の透明度が高くなっている。周りを見れば、低い雲ではないものの、水平方向には雲が連なって、南アルプスの高峰は雲の中にあった。ウグイスのさえずりが消えて久しい。今は、ソウシチョウただ1種がさえずるのみ。たまにはヒガラもさえずるがとても少ない。個体数でみても、1番はソウシチョウではないだろうか。群れているのでよくわからないが、たぶんそうだと思う。イカルの群れに出合った。茶臼山を挟んで南と東の位置で2度出合ったが、同一の可能性もありそうだ。しかし、そこまでは分からない。秋季から冬季にかけてアトリ科の鳥たちが山を賑わせる。この冬にはどのような出会いがあるだろうか。

今、最も目立っているのはソウシチョウであろう。変わりなくさえずりを繰り返している。

①②ソウシチョウ ③ハシブトガラス

2023 8 26 茶臼山ラインセンサス

ようやく茶臼山へとやって来た。ここ何日かの空模様が嘘のような青空が広がっている。道中、まぶしさを感じたので、滅多に使用することのないサングラスを取り出し使った。日陰では少し気になるがかけていた方が目に優しいみたいだ。これは暑くなりそうだぞと覚悟して歩きだす。7キロを3時間半かけて茶臼山を一周するのがいつものやり方。ところが、皮膚は確かにひりひりするのであるが体は何ともない。湿度が低いのと平地よりも7・8度は低いのが幸いしているのだろうか。苦しくなることは全くなかった。その分野鳥の声に集中できたと思う。スタートでホオジロのさえずりを聴いた。ホオジロのさえずりは、先月と同様に、よく鳴いているなとの印象を受けた。開けた場所で気になることがあった。サイズはオオルリくらい。ただしオスの青い姿ではない。しかし、形はオオルリだ。足があまり目立たないのがオオルリの特徴。いわゆる短足だ。オスの若かメスなだと思う。周回路の最高地点から下る場所で、木々の中に、数羽の鳥を見つけた。いや、その前に聴いた鳴き声(地鳴き)のする方を見たら、そこに姿があったのである。声はシロハラのそれであった。大型ツグミだとしたらなんだろうか。シロハラは冬だ。今は夏。アカハラ、クロツグミ、マミジロ? 最初と最後は期待薄だ。ここ何年か全く見ていないしさえずりも聴いていない。クロツグミのさえずりなら自信があるが地鳴きはちょっと?とりあえず記録写真を撮り図鑑で見比べてみよう。黒っぽいのやそれほどでもないのがいた。ノートにはクロツグミと記入する。自信はあまりないが、多分それで合っているのではと思う。雲が徐々に広がってきた。積雲と青空とのコントラストがとてもきれいだ。空の青さが目に染みる。雲の白(灰色も)も変化に富む。形も千差万別。どんどん形が変わっていくのが面白い。自然とカメラフレームの3分の2は空が占める構図になる。雲にぽっかり穴が開き、青空がきれいに丸く見えるのが面白い。できるだけまんまるのを見つけては撮る。多分すぐに飽いてしまいそうではある。最後に、ウグイスはさえずりゼロ、地鳴き1であった。ついでに、ソウシチョウはまだまだよくさえずっている。

ホオジロ

ソウシチョウ

鳥・昆虫・景色(主役は雲)

①ホオジロ ②クロツグミ ③-⑥昆虫(オニヤンマその他) ⑦~風景 ⑦雲の中に2羽の鳥が!?

2023 7 29 茶臼山ラインセンサス

6時前に家を出発した。最近は、年だから無理ができないと思う気持ちが強くなり、野鳥観察としておいしい早朝の時間を利用できずにきているので、少し気合を入れたつもりなのだ。本当は4時くらいには起きたかったのではあるが、気が付いたら5時を回っていた。それでも朝早いと運転していても気持ちが良い。安全運転で行こう。8時からセンサス開始。雲が厚く覆っていて涼しいのは幸いだ。雨は無いと念じ雨具は持たない。山の天気は急変するので一抹の不安を抱えて出発。結局、後半は照り付ける太陽を恨めしく思うのであった。内規声でウグイスとソウシチョウが双璧ではあるが、そこにわきこんできたのがホオジロだ。前者2種はもっぱら声の観察なのだが、ホオジロについてはほとんど声と姿を堪能することができた。電線にいたり目立った梢の先っぽでさえずっていたり、コースの域先々で同じような姿をみた。これは偶然ではないと思う。今さえずりを盛んにする何か原因・理由があるはずなのだ。センサスのスタート地点で気になる鳥を見た。光線の具合が良くないので疑問符付きではあるがコサメビタキらしい。スコープがあったならとつくづく思う。

ホオジロのさえずり姿が目に付いた。

体育館がついに解体されることになった。使われていた時のことが懐かしい。2階の食堂が一般に解放されていたのを思い出す。入ってみれば良かったのにと思う。

②ハシブトガラス ③ホオジロのさえずり ③シジュウカラ幼鳥のようだ

2023 6 17 茶臼山ラインセンサス

6月初めの大雨の爪痕は?道路は大丈夫か?茶臼山センサスを始めるにあたってまず現場に行けるのかが心配な点である。ラジオでおなじみの日本道路交通情報センターのサイトを開いてみる。通行止めや片側交互通行箇所が記されている。主要国道の通行止めは大丈夫であった。県道にはいくつかの印が付いている。その情報とナビとを使い茶臼山に向かったわけだ。無事というか何事もなく茶臼山に到着。最初に見たのはホオジロであった。姿は確認できなかったがしっかりとしたさえずりである。ホオジロのさえずる姿が他の度の鳥よりも印象的であった。まずさえずり個体が多い。そして、見てくれと言わんばかりに目立つ場所でさえずっている。6月のこの時期は特別ホオジロに対してそのような行動を起こさせる何かがあるのだろうか。同様な様子は地元でも見られる。電線に止まってさえずるのをよく見かけるのである。カッコウは茶臼山でも特別な鳥だ。高原の雰囲気を楽しむことができるからだ。

さえずり個体をたくさん見た。

①②ホオジロ ③-⑥オオルリ ⑦-⑪ウグイス

茶臼山上空は飛行航路になっている。㉒-㉔エンジンを4基搭載するのは今では珍しい。ボディの形状から飛行機の翼等を運搬する機種と思われる。この日は2機連なっての上空通過であった。(㉔の空の色が違う枠内に機体がいる)

2023 5 5 茶臼山ラインセンサス

5月中旬から萩太郎山(茶臼山の副峰)山頂で芝桜まつりが始まる。どうしても今茶臼山に行きたい理由がここにある。祭りが始まると駐車場が一杯になって身動きが取れないのだ。ところが、正午過ぎに茶臼山へ着いてみると車で溢れていた。そうだゴールデンウイークだった。会場からは何やらイベント声が伝わってくる。スタート時間が遅い。人けで一杯。悪い条件が揃ってしまった。それでも歩かねばと気持ちを奮い起こす。蛇峠山とどの程度違うのか。ウグイス、ソウシチョウ、ヒガラなどはほぼ同程度に確認できた。コルリは確認できなかった。コマドリは最初から無理とあきらめている。標高や位置などはそれほど違っていないと思われるのであるが何が違うのか。コマドリも20年前には結構確認できた。何がコマドリを茶臼山から遠ざけたのか。難しい所である。コマドリ、コルリばかりではない。夏の高原の雰囲気を大いに感じさせてくれる鳥、カッコウ、アカハラも。時にアカハラは滅多に声を聴くことがない。アカハラとセットで覚えたマミジロなぞは茶臼山からは絶滅したように思う。

多くの親子連れ。茶臼山もニコニコしているようだ。まさに山笑う季節!

キビタキ

2023 4 23 茶臼山ラインセンサス

駐車場に辿りつぃたらヒガラが出迎えてくれた。ソプラノの歌声は心を浮き浮きさせてくれる。私の地元では滅多に聴くことのないものだ。この声はセンサスコースを通して聴くことができた。面白かったのはキビタキの出現だ。声が聴かれるのは珍しいことではないが、姿を3個体見たのはそうそうないと思う。おまけに道路にまで下りてのことだから。最初の個体には連れ合いらしいメスもいたし、2つ目はオス同士でなわばり争いをしている。日曜日なのでドライバーが多い。それに負けない数のライダーが走り去っていく。山の景色は靄がかかって残念であったが木々の芽吹きが美しかった。それとヤマザクラが見ごろであった。ウグイスとソウシチョウのさえずり競争が始まっていた。五分五分といったところだ。私の所でもサンショウクイが賑やかに鳴いているが、ここ茶臼山にもいた。久しぶりに聴いたように思うが勘違いかもしれない。

ヒガラ

芽出しがきれい カラマツの新芽は特に良い③④

キビタキを2個体見た。道路に下りたりガードレールに止まったりでサービス精神旺盛。㊲-㊶

2023 3 27 茶臼山ラインセンサス

3月のセンサスを3月末に行うことになった。スキー場のゲレンデに白い雪が小さく残っているが、もうすっかり無くなっていた。このドライブを終えたらノーマルタイヤに交換するつもりでいたが、もっと早くやっても良かったようだ。ノーマルの方が運転が楽なので。繁殖時期に入り野鳥たちは活発になっていた。さえずりがとても賑やかである。中でも、カラ類のそれが多い。そのカラの中においても1番多かったのがヒガラであった。1番小さいのが1番目立っている。ウグイスも時折鳴いている。さすがに気温が低いのか平地のようにはいかない。しかし、植物と比べて標高差はあまり感じられない。サクラの開花で見ると1か月は遅いと思う。さえずりは、気温よりも日の長さが影響しているのでは。うれしい鳥にも出会えた。カヤクグリである。道路の側の灌木で見つかるイメージを持っていたがその通りになった。最初に地鳴きを聴いて、付近をきょろきょろしていたら見つかった。都合4個体という豪勢なものであった。姿も声も気に入っている、自分の中では昔から大好きな鳥である。6度くらいしかなかったのでもっと厚着をしてくるべきであった。それでも坂道を歩くのにはこれくらいでよい。それほど休憩することなくコースを1周できた。雨上がりの平日とあって車もほとんど通らない。滑りそうな歩道よりも乾いた車道を大っぴらに歩いた。

カヤクグリは久しぶり、コガラ、ヤマガラはとても近くで観察できた。同じ属で声もよく似ている。

①カヤクグリ ②-⑤コガラ ⑥ヤマガラ

2023 2 5 茶臼山ラインセンサス

雪の量は1月よりもやや増えたか。1月同様にコースを短縮してセンサスを行った。踏み跡の無い場所を歩くのは大変疲れるからだ。南アルプスを見ながらのセンサスは格別だ。仙丈ケ岳から光岳のさらに南まで1本の白条が連なる。小鳥の森の入口にシジュウカラがいた。採餌をしているようだ。コガラは冬季にも山を下りないが、シジュウカラも中々頑固のように見える。元祖コガラも無論いた。警戒されることもなく黙々と餌を探している。ほんの数メートルの近さまで寄って来る。スキー場からの声が聴こえてくる。雪の無い年もたびたびあったがまずはよかった。その分こちらの作業は楽ではなくなるのであるが。

雪道を歩く。南アルプスの白銀が美しい。小鳥たちが懸命に採餌していた。

2023 1 9 茶臼山ラインセンサス

暖かな日が続いている。明日から普通の生活に戻ることもあり思い切って茶臼山へラインセンサスをしに出掛けた。スキー場からは歓声が聞こえる。明日からは小学校も始まるので、正月休みの最後を楽しんでいるのであろうか。全コースは無理な感じがした。雪道は何倍も体力を消耗する。それに付け加えて寝不足気味なのだ。車道から眺めるよりも森の中に入る方が多く鳥に出会えた。最初にゴジュウカラの声がして、それが合図でもあるからのように、他の鳥も目の前に姿を見せてくれたのだった。声の主のゴジュウカラが、例の写真で見る逆さ落としの姿勢で幹を降りるさまや、ヤマガラ2羽が目の先数メートルの所で採餌する様子を確認できた。暖色のヤマガラは雪の中でよく映えるのだ。とびきり小さな姿が見える。ヒガラであろう。頭と胸が黒い。白っぽく見えるのはコガラであろう。シジュウカラも鳴いていた。カラの仲間が勢ぞろい。もうこれだけで満足だ。ヒヨドリも多かった。もともとヒヨドリは山の鳥であった。それが平地に下り民家近くで生活をするようになったと言われている。冬季の山を下りることなく生きて行っている。確かにヒヨドリは山の鳥だったと思う。最後になるが、今日も残念ではあるがアトリ科の鳥には出会えなかった。

森の中でカラ類を見た

①ゴジュウカラ ②ヒガラ ③④ヤマガラ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||||||||

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 09 | 05 | 27 | 23 | 05 | 17 | 29 | 26 | 09 | 09 | 23 | 26 | |

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | カッコウ | Cuculus canorus | 2 | 2 | |||||||||||

| カモ | カモ | ホオジロガモ | ホオジロガモ | Bucephala clangula | 1 | 1 | |||||||||||

| キジ | キジ | キジ | キジ | Phasianus colchicus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||

| アカゲラ | アカゲラ | Dendrocopos major | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||

| スズメ | アトリ | アトリ | アトリ | Fringilla montifringilla | 30 | 30 | |||||||||||

| イカル | イカル | Eophona personata | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||

| ウソ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 5 | 5 | |||||||||||||

| シメ | シメ | Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | |||||||||||||

| マヒワ | マヒワ | Carduelis spinus | 50 | 50 | |||||||||||||

| イワヒバリ | カヤクグリ | カヤクグリ | Prunella rubida | 4 | 4 | ||||||||||||

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 9 | 18 | 11 | 14 | 19 | 1 | 3 | 75 | ||||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 35 | ||||||||

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 3 | 14 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 13 | 8 | 6 | 76 | ||||

| ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | Sitta europaea | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||

| シジュウカラ | コガラ | コガラ | Poecile montanus | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | ||||||||

| ヤマガラ | Poecile varius | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | ||||||

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | ||||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 2 | 1 | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 48 | ||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||

| チメドリ | ソウシチョウ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 12 | 7 | 2 | 17 | 17 | 33 | 10 | 1 | 99 | |||||

| ツバメ | イワツバメ | イワツバメ | Delichon dasypus | 1 | 1 | ||||||||||||

| ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica | 3 | 3 | |||||||||||||

| ヒタキ | オオルリ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||

| キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||

| ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||

| ツグミ | クロツグミ | Turdus cardis | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 2 | 34 | 30 | 66 | ||||||||||||

| ヒバリ | ヒバリ | ヒバリ | Alauda arvensis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 26 | ||||||

| ホオジロ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 32 | |||

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||

| ムシクイ | ムシクイ | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 3 | 2 | 5 | |||||||||||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||

| ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||

| チドリ | シギ | ソリハシシギ | ソリハシシギ | Xenus cinereus | 1 | 1 | |||||||||||

| ハト | ハト | アオバト | アオバト | Sphenurus sieboldii | 1 | 1 | |||||||||||

| キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | |||||||||||

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 3 | 3 | ||||||||||||

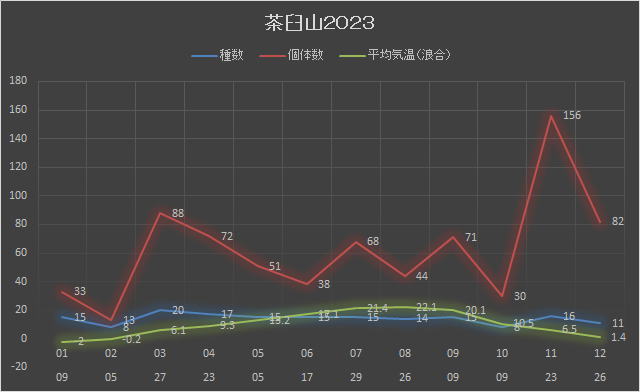

| 総計 | 33 | 13 | 88 | 73 | 50 | 38 | 68 | 44 | 71 | 30 | 156 | 82 | 746 |