2023 12 28 寺の入林道ラインセンサス

12月終了まで4日、行くタイミングは今日しかない。用事を済ませて林道に到着したのが正午手前。もう少し早くにやりかかったが仕方がない。やれることをやるのみだ。植林が綺麗な森(林?)の印象が強い寺の入林道であるが、いよいよ本格的に伐採を始めたようだ。本格的とは言えないのかもしれない。絨毯爆撃よろしく全部切るのではなく間引きのように見えるからだ。昨日言った設楽町は寒かった。今日は暖かく手袋なしでもいけそうだ。ハシブトガラスがタカを追いかけていたが種の同定はできなかった。ヤマガラ、ヒガラの姿を見たタイミングから色々な鳥が見られた。ウソ、コゲラ、エナガなどだ。いわゆる混群になっていたように思える。谷を舞う群れが見えた。サイズ、飛び方から、イカルではないかと思った。地上ではミソサザイの地鳴きがあった。声が大きかったので近距離だと思う。姿もと欲張ったが残念ながら駄目であった。伐採で風景が変わった寺の入林道、再び緑のトンネルができるまで鳥を視ていきたいものだ。

伐採が始まり林道の景色が変わった。 ①ヤマガラ ②エナガ

2023 10 17 寺の入林道ラインセンサス

夏ごろからやっていたのであるが、寺の入林道に間伐の業者が入ってチエーンソーのエンジン音を鳴らしていた。そしてとうとう、重機をいれて最後の後始末を掛けるに至ったようだ。林道の入口に人が立っていて、通行止めを伝えた。しかし、このまま家に戻るのは忍びない。もう一つの寺の入林道への入り口から逆走してやろうと考えた。この入口に立ったのは数年ぶり。こちらにも、3キロメートル先通行止めの立て札がある。行けるところまで行こう。沢の綺麗なコースで、いつものコースとはずいぶんとイメージが異なる。植生も異なる。こちらはスギ・ヒノキの林なのに対して、いつもの方は紅葉落葉樹林となっている。鳥の声はやはりいつものコースの方が多そうに思える。ヒノキ林は暗くて日も当たらない。今の季節だとカケスくらいしか居そうにない。そして、その通りであった。もう少し季節が進めば、山から下りてきたミソサザイが居そうな所である。比べてみると、今までのコースを歩くのがベターなのかなと思った次第。

通常のコースではないラインセンサスとなった。

通行止めの立て札が立っている。伐採と自動車ラリー、対称的な理由である。

考えさせられる。ラリーは華やかではあるが、本当に大事なのはどちらであろうか?

2023 9 18 寺の入林道ラインセンサス

ふるさと公園から、今度は山の中にある三河湖へと向かう。実際は家によって腹ごしらえをした。千万町町からもう一山。たしか、旧千万町小学校には、目にも鮮やかな、ラリー選手権を知らせる幟が揚げられていたのであるが。今年は立っていない。三河湖に向かう道から脇にそれるのが寺ノ入林道支線で、私の3大フィールドの一角となっている。ほぼ30年間毎月通い詰めているので我が家も同然。ここの不思議はウグイスがほぼゼロの事。しかし、変わった鳥も稀に見られる。2つ挙げられる。クマタカ、イスカである。夏鳥では、サンショウクイ、オオルリ、キビタキ。冬鳥では、マヒワ、アトリか。オオルリやクロツグミのさえずりのはうっとりする。私の地元ではなかなか聴かれないのがミソサザイ、ヒガラのさえずりだ。ここが高地(500~600メートル)であることを実感する瞬間だ。換羽のためであろう。鳥たちはだんまりを決めている。小さな声に耳を澄ませる。実はこの雰囲気が大好きだ。あからさまに聴こえるさえずりよりも奥が深く思えるのである。

本当に涼しかった。

2023 8 21 寺ノ入林道ラインセンサス

換羽に入ったのか野鳥の声・姿が少なかった。開始時間が10時30分と遅かったのも要因のひとつと思っているが、7月以前でも似たような時間帯もあったので、今日はやけに静かだなとの印象をまず持った。そんな中でのアオゲラの出現は心を躍らせるものであった。声の方を見るといるいる。頭の赤い色もはっきりと。幹を上へ上へと登っていく。ズームと画質を最大にしたセットダイヤルをすぐに回して闇雲にシャッタを切る。連射だ。この場合、下手な鉄砲数うちゃ当る方式が良いとの経験がなす技。少しづつ録っては寄り録っては寄りを繰り返すのが良い。一気に寄ると大概失敗する。相手もさるものだ。あばよと逃げ去る。ここは湿気が多い所だ。ミズゴケが自生していることでも分かる。道は坂ではツルツルと滑る。何度も足を前に滑らせた。何とか踏ん張る。こうなると神経は鳥よりもこちらへ。鳥の気配が少なくて良かったのかもしれない。キセキレイが2か所で道案内を務めてくれた。レモン色が爽やか。濃厚なキビタキと爽やかなキセキレイとどちらが好い。うーん、困った。

雨上がりの林道はつるつるで神経をすり減らして歩いた。①②アオゲラ ⑧⑨トカゲの子の尻尾が宝石 ⑩風に舞う綿帽子

2023 7 25 寺ノ入林道ラインセンサス

用事を済ませ、もう暑くなった中を三河湖へと車を走らせた。もちろんエアコンは最強である。昼ご飯を作手JAで買いセンサス開始前に食べる。腹が減っては何とやら。スタートしたら2時間は歩きづめになる。さらに集中が求められるからだ。室林道ではオオルリのさえずりがほぼ消えた。ここ寺の入林道はどうか。やはり知りたい。結果は、2か所でさえずりを確認した。そばで巣もあった。どのあたりにあるのか何となく分かるようになったのは嬉しい。私の中の七不思議?は、ここ寺の入林道ではウグイスがとても少ないという事実だ。今日は1個体もいなかった(鳴き声が全くない)。青空を見ながらセンサスを行うのは気分が良い。しかし、今は日陰が何よりだ。まぐしい新緑から聴こえてくるのは黒ツグミの声だ。黒ツグミの明るい声が目の前の景色と一体となって、予想もしていなかっただけにとても嬉しかった。

600メートルの標高はとても快適な野鳥観察をくれた。

⑦⑧オオルリの真新しい巣が見つかった

2023 6 17 寺の入林道ラインセンサス

茶臼山で3時間以上歩いた後、通行止めを迂回をして2時間少々かけ三河湖までやってきた。既に午後3時。それほど期待せずに重い足を前に進める。それでも24個体の記録ができたので普通か?渓流がありオオルリが多いのが特徴だ。反対にそれが影響しているのかウグイスが極端に少ない。それは不思議なくらいだ。ウグイスは蚊を避けて山に移動している、とした内容の研究結果を読んだことがある。湿気の多いここは蚊が多いのか?夏のセンサスで蚊に悩まされた記憶はないのであるが。ヒガラ、カケスといった夏には室林道など低山では見られない鳥がいるのも楽しみだ。

今一番緑色が映える!

2023 5 15 寺の入林道ラインセンサス

週末は雨が降り続けて、子ども探鳥会は2週連続で中止となってしまった。週が明けても青空が見られない。少しだけ見られたがそれも夕方からは雷が鳴っている。傘と共にラインセンサスを試みたがなかなか良かったと思う。なんせ新緑がきれいだ。鳥の声も好く聴こえる。これは天候も味方しているのでは。最初に聴こえたのはキビタキのさえずりであった。キビタキそのものの個体数が増えたのであろうか。どこに行っても声を聴く。逆に減ったと感じるのは、夏鳥として、ここ音羽の地では、キビタキと双璧と思っている、オオルリである。昔、師匠から、オオルリは、どちらかというとひ弱な鳥だと聞いたことがある。カラ類のさえずりも盛んだ。久しぶりにヒガラのさえずりを聴いた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2023 3 27 寺の入林道ラインセンサス

明日以降の予定が立て込んでいるので寺の入林道ラインセンサスもやってしまう。ところが、茶臼山から三河湖への最短道路がもう何年も通行止めなのだ。田舎道とは言え県道なのだから早く直せと言いたい。ナビを使い広い道を通ればよかったと悔やんだ。いくら進んでも目的地に近づくことができない。仕方がないのでナビの「自宅に帰るで国道301号に出ることができた。あとはナビの言うことは聞かずに寺の入林道へまっしぐら。30分はガソリンを無駄に使ったであろうか。西の面に開けているので午後3時過ぎでも十分に明るい。2時間は掛かるので日のあるうちに終えることが出来そうだ。ここでもヒガラがよくさえずっていた。シジュウカラやヤマガラも負けていなかった。ミソサザイは1個体だけさえずりを聴いた。まあこれで満足だ。ここはウグイスが少ないという特異地帯だ。今日は1回も声すら確認できなかった。まだ新芽も堅い状態で冬の山のイメージであるが、そんな中でも可憐な釣鐘状の白い花を咲かせているのは、これを食べると馬が泡を吹くというアシビ。この一帯はアシビが実に多い所である。

少しづつ春の兆しが出てきた

2023 2 6 寺ノ入林道ラインセンサス

積雪は殆ど融けていた。しかし日の当たらない所はツルツルなので端っこを恐る恐る通過していく。茶臼山ではスパイクのゴム長を使ったので雪の上を選んで歩いたが、それはそれで楽ではなかった。湧き水は凍り付いて氷柱ができている。それが結構大きくて立派だ。冷え込みのためか鳥の声も少ない。その微かな情報から種類を同定しないといけない。それが楽しいのだ。今日の成果はヒガラのさえずりを聴いたことであろう。地鳴きと違ってさえずりならば自信を持ってヒガラと言える。さえずりを聴くと繁殖期が始まるのだなと実感する。いろんな所で見かける鳥たちも2羽でいることが多くなった。つがいになっているのだろうか。

積雪は融けていたが氷柱はずっと成長していた。

2023 1 6 寺ノ入林道ラインセンサス

正月早々行かなくても1月が終わりになるまでまだ時間はあるよ、そう思ったが行けるうちに行こうと思って車を走らせた。年末の積雪はどうなっているのかな、たぶん溶けてしまっているだろう。そしてその予想どうりであった。気温5度。沢山着込んでいるので歩きずらい。耳を隠すと声が聴こえ難くなるので帽子も浅くかぶる。そのため頭は寒い。夏の汗を拭きつつ歩くのとどっこいどっこいだ。若干冬の方が良いかも。微かな地鳴きに集中する。ヒガラか?メジロではないだろうか?毎回同じことを自分自身に問い掛ける。雰囲気的にはヒガラだろうと思う。その地鳴きがセンサスの道中で何度も聴かされたのだった。もうこれだけで十分だ。アトリ科の鳥にも出会いたかった。例に挙げるとマヒワ・アトリなどだ。しかし、昨年秋から注視しているものの全く見つからない。もうひとつの目当て鳥、ミソサザイについては地鳴きを確認できた。冬季の寺の入林道についても早朝を狙うべきなのではと思うようになってきた。

雪やつららは溶けつつあるものの切通しに霜柱を見ると、標高500メール超のここはやはり寒いのであろう。

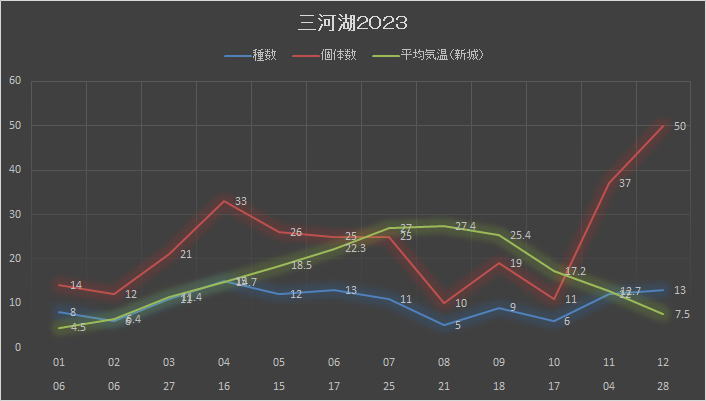

野鳥観察記録

12月28日時点

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||||||||

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 06 | 06 | 27 | 16 | 15 | 17 | 25 | 21 | 18 | 17 | 04 | 28 | |

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | ツツドリ | Cuculus saturatus | 1 | 1 | |||||||||||

| キジ | キジ | コジュケイ | Bambusicola thoracica | 1 | 1 | ||||||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||

| アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||

| スズメ | アトリ | イカル | イカル | Eophona personata | 1 | 20 | 21 | ||||||||||

| ウソ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 3 | 3 | |||||||||||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | ||||||||||||

| ヤブサメ | ヤブサメ | Cettia squameiceps | 1 | 1 | |||||||||||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 2 | 10 | 12 | |||||||||||

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | |||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 1 | 2 | 3 | |||||||||||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||

| ヒタキ | オオルリ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||

| キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||

| ツグミ | クロツグミ | Turdus cardis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||

| シロハラ | Turdus pallidus | 3 | 3 | ||||||||||||||

| ルリビタキ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 59 | |||

| ホオジロ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | ||||||||||||

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||

| ムシクイ | ムシクイ | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 2 | 2 | ||||||||||||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | |||||||

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | ||||||||||||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||

| ハト | ハト | アオバト | アオバト | Sphenurus sieboldii | 4 | 4 | |||||||||||

| キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||

| 総計 | 14 | 12 | 21 | 33 | 26 | 25 | 25 | 10 | 19 | 11 | 37 | 50 | 283 |