茶臼山の野鳥TOPページへ

野鳥観察記録はこのページの最後にあります。

2024 12 21 茶臼山ラインセンサス

前日にスタッドレスタイヤに替えたばかり。いいタイミングで茶臼山に出かけることができた。ディーラーの人の話では、タイヤ交換の依頼が多くて、今からだと今年中の交換は難しいとのことであった。国道から茶臼山への道に折れるとチェーンの要不要の看板がある。この日は必要であった。ここまでの国道は全く積雪は無かったのであるが。スキー場は問題なく滑走可能であるようだ。防寒と滑り止めを万全にして早速歩き始める。農作業で使用するスパイク付きの長靴が大活躍だ。国民休暇村の付近で鳥を見た。この日は双眼鏡が無い(忘れた)ので、最近新調したメガネを付け補強した。多少良く見える。数羽のヤマガラのようだ。雪景色の中で見ると大変目立つ色だと思う。実際、寒色系のシジュウカラ・ヒガラは雪景色の中では保護色的に見えるようだ。ほぼ同じ場所で群れていたのがツグミ。まだ私の地元では見ていない。そのツグミの前に現れたのがミソサザイ。冬季には、越冬のため、平地に下りてくるイメージのミソサザイを標高1300メートル山中で聴くのは意外に思える。このままここに居座るのか、さらに山を下りるのか、観察する楽しみが増えるというもの。学校が冬休みの入れば、親子の歓声が響き渡ることだろう。

雪の中を歩く。何時も思うが、景色をひとり占め。

①-⑧コガラ ⑨ツグミ ㉔ニホンジカを見る(鳴き声はいっぱい聴いた) ㉓加賀白山が見えた!

2024 11 3 茶臼山ラインセンサス

茶臼山を1周回すると7キロ、3時間くらいかかる。先月までは喘ぎ喘ぎ歩いていた。頻繁に足を止めていた。ところが、今日はすいすいと歩いてしまった。カメラの調子が今一つで、それに時間が掛かってしまったのは残念であった。紅葉の盛りと言う訳でもないのに駐車場は満車状態だし、バイクのけたたましい音が途切れることは無かった。それは許せるとして、風が強いのには困ってしまった。野鳥があまり姿を見せないのだ。特に茶臼山と萩太郎山の鞍部は強かった。少し下がった頃から風がおさまりだしたので、さあこれからと気合を入れる。それが禍したのか、ツルっとしたかと思ったら、みっともない格好で尻もちをついていた。カラ類を結構見た。コガラ、ヒガラといった高山の鳥もよいが、馴染みの、シジュウカラ、ヤマガラ、エナガ達にも会えれたら嬉しくなる。頑張っているなと言ってやりたい。ススキが真っ盛りの野原では、ホオジロが、両側に白いすじの尾羽をなびかせて飛び去っていった。さえずっていたらもっとよかったのに。ハシブトガラスが賑やかだ。追いかけっこもしている。地元でも、冬に入る前にひとしきり同じ行動を見る。カラスのみならず、トビも、大変な数が集まっているのをよく見る。何かのパフォーマンスに違いない。本格的な冬になるとアトリ科の鳥たちがやって来る。今は谷間にあたるのかなと思う。登りも普通に歩いて行ける。体力が付いたのか?最後の登りから見る景色が良い。牧場の緑が、少し赤くなった雑木林と良いコントラストとなっている。こんなところに家があったら最高だな。その牧場にいたのがニホンジカである。夏に見た赤っぽいのとはすっかり変わって、よく見るようなこげ茶色をしている。駐車場は一杯であった。停める場所が無くてそのまま出る車もあれば、枠外に停めるのもいる。そういえば、朝、登って来た時、大きなクラクションを鳴らして、無理やり抜いていった軽がいた。かなりのスピードであった。いい年のおじいさんだった。

紅葉が始まっていた

2024 10 19 茶臼山ラインセンサス

天気予報通りならば、ラインセンサスの後半は、傘を差さなくてはならない状況であった。そして、現実はその通りとなる。天気予報の精度の高さには目を見張るものがある。気象学の発展と共に、予報の精度に寄与しているのは、IT技術の進展なのだと思う。スパコンはとんでもなく能力が高いのである。そんなわけで、センサスのお供にしたビニール傘(杖にもなった)は最後に有難いものとなった。特徴的だったのは、カケスとハシブトガラスの声が至る所から聴こえたことだ。そして、共に同じ科らしく、似たような羽ばたきで森から森へと舞っていく姿を見た。2つ目は混群である。特に、コース終盤の地点、小鳥の森小屋では、エナガ、ヒガラ、シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラたちが、蜂の巣を突いた時の状態であった。エナガなどは追いかけ行動をしていた。紅葉は始まったばかりであった。これから日を追って見事になるだろう。雨でも大丈夫なように、前日に入って来た雨靴を履いて歩いた。サイズや軽さも申し分ない。スマートなのがこれまた良いと自画自賛である。

紅葉が始ったようです。私には感じられないのですが、何ん箇所かパワースポットが有ります。古木も多く、2本の樹がくっ付いてしまったのも有ります。

㉞-㊶は仲の良い樹。もう絶対に引き離せません。ライオンズクラブの石碑も何か意味深。

野鳥も多くいました。①はエナガ(幼鳥のように見える)

2024 9 16 茶臼山ラインセンサス

先週は用事だらけであった。自分へのご褒美に茶臼山へと向かう。ひと月で一番嬉しい日である。その割には起きる時間が遅かった。疲れが溜まっていたに違いない。豊根ヴィジターセンターに8時到着。気持ちの良い朝だ。キセキレイが目の覚めるようなきれいな声で鳴いてくれた。登山道を登る道中がまた楽しい。どんな鳥が見られるやら。気温は24度である。今の時期としては格別なのでは。7キロの茶臼山周回路を時計回りに歩く。いきなり滅多に見ない鳥が出た。それも2種。アオサギとカワウと名前を言えば「なんだ~」と思われることだろう。しかし、ここは標高1300メートルなのだ。確かに、ここには彼らが好む池もあるし沢も多いのでいても不思議ではないが、毎月通ってもそう頻繁にはお目にかかれない鳥だ。道中で個体数の多い鳥は、声で判断すると、ソウシチョウが1番だろう。ウグイスも鳴いている。地鳴きは声が小さいし、単独でいることが多いので、ソウシチョウに比べると見つけにくいのは確かだ。しかし、道中で多くの鳴き声が聴かれたのは嬉しかった。茶臼湖の近くでゴジュウカラのさえずりを聴いた。それも大きな声を。「フィフィフィ・フィフィフィ」と他と間違えようもない声を聴いた。半分ほど来たところで厚い雲が広がって来た。正午過ぎから雨の予報になっている。その正確な予報には驚くばかりだ。ススキが風に揺れる。ノギクの白い花が咲き誇るのももうすぐそこだ。

快晴から雨模様まで 7キロを3時間でセンサスした。

④-⑦アオサギ ⑰エサ(虫の一部)を運ぶアリ ⑲キジバトとカケス ㉘㉙何とも可愛いいキノコ

2024 8 10 茶臼山ラインセンサス

頑張ったおかげで、朝の7時半頃には豊根村ビジターに着いた。これから野鳥を見ながら山頂へと向かいのであるが、これが、何度経験してもわくわくするのである。正確に言うと409回目の観察となる。8月に入ると気になることがある。鳴禽類の最高位と言っても差支えないであろうウグイスのさえずりの止むタイミングのことだ。まずは今日の結果を見てみたい。ウグイスは盛んにさえずりをしていた。しかし、繁殖最盛期と比べるとどうなのか、とは思う。むしろ、ホオジロが目立っていたように思う。さえずりだけでもかなりある。地上で採餌する姿もあった。夏鳥は静かになっている。わずかに確認できたのは、サンショウクイとセンダイムシクイばかり。そうそう、カッコウが鳴いていた。スタートして忘れ物に気が付いた。コンビニで買った朝食・昼食のパンとお茶。お茶を車に忘れた。これはショックである。戻るには気が付くのが遅すぎた。幸い平地の酷暑はここには無い。我慢だ。2台のスポーツカーと何度も出会う。なにやら行ったり来たりしている。エンジン音はまだしも排気ガスに閉口した。スタート、登り、長い下り、長い登り、緩やかな下り、ゴール。およそ7キロメートルのセンサスコースをひたすら歩く。なにやら苦行している様にも思えてくる。しかし止めることができない。まだ気持ちは前向きだ。牧場のふちを額のように縁取る木々がきれいな絶景?ポインと来た。何かおかしい。緑の牧場が汚れている。その正体は沢山のシカであった。シカが草を食べていたのだった。こんなに多くのシカを見たのは初めてだ。

野鳥から獣まで盛りだくさん。 ①ホオジロ ②③ハシブトガラス ⑩⑪-⑭ソウシチョウ ⑲アカゲラ ㉒カケス ㉖㉗ニホンジカ ㉗ハシブトガラス

2024 7 23 茶臼山ラインセンサス

早く家を出ようと頑張ったのであるが、結局、豊根ビジターセンターに到着したのは8時近くになっていた。40代の頃に1度だけ車中泊を経験した。何とも物騒な感があったので、その後は、午前2時起きで対応していた。しかし、必ず反動があって、帰宅時に睡魔に襲われ、何回かの仮眠を余儀なくされてきた。いまはかなり図々しくなっているので車中泊も好いと思える。最初に聴こえたのはミソサザイ。幸先が良い。ウグイスとソウシチョウのさえずりは、声量があるので黙っていても聴こえてくる。それ以外の鳥では、ホオジロとカワラヒワが目立っていた。ホオジロは、道に沿って立っている電線でさえずりをしている。3時間半のコースで途切れる事なく鳴いていた。カワラヒワも多かった。カワラヒワへのイメージは、冬季に田んぼで群れる鳥ということだと思うが、繁殖期には山に入り、他の鳥と一緒になって生活しているのだ。歩道の落ち葉を掻き分けている姿を、コースのいたる所で見られたのだった。同じ黄色い鳥にキセキレイがいる。今日は全てカワラヒワであった。長野県側で子どもたちの歓声がした。木登りをしたり、滑車で空中を飛んだり、年齢に応じた遊びをしていた。とても良い。コースの気温は28度であった。平地では6・7度は高いのでは。標高1300メートルの威力。強めの風も心地よかった。子どもの声のバックにカッコウが鳴いていた。ああ高原だ~。

1300メートルの高原は28度という快適な気温。

⑮上河内岳・茶臼岳・光岳 ⑯赤石・兎岳・聖岳 ⑰北岳・間ノ岳・塩見岳 ⑱仙丈ケ岳 ㉝-㊱シジュウカラ ㊲ホオジロ

2024 6 22 茶臼山ラインセンサス

天気と残りの日程のことを考ると明日しかないと思い、急遽本日土曜日に茶臼山へと出かけることにした。行き当たりばったりである。もっと早く寝ておけば良かった。4時にセットしておいたのに起きたのは5時。豊川市の上には厚い雲がかかっていて雨が心配であったが、新城市に入ったら晴れ間になっていた。茶臼山も当然のように良い天気であった。茶臼山周回道路がセンサスコースである最近は時計の右回りに回っている。以前は左回りであった。さらに前は右回りであった。理由は簡単、歩いてみて楽な方を取っただけだ。ゲレンデが上を通ている町道の橋(トンネルかも)に沢山(10個くらい)のツバメの巣があった。姿を見るとイワツバメのようだ。およそ20羽くらいがぶつかりそうな勢いで飛び回っている。昔、愛知県の体育会の軒先に大量のイワツバメの巣を見たことがある。普通のツバメよりも数は多いイメージがイワツバメにはある。その体育館も昨年末の取り壊されてしまった。空家には巣を造らないイメージがある。人間は彼らにとって良い仲間なのだろう。人間の方もツバメのことを心配しながら営巣場所を貸している節がある。センサスで印象的であったのは、コースの前半(西側から北側)ではウグイスの声がとても少なかったこと、後半(東側から南側)にとても沢山鳴いていたことと、地味ないケージのコルリであるが、今日は頻繁にさえずりが聴かれたことの2つである。全く確認できなかった種もある。山の住人を自任しているコガラが、声すら聴かれないのも珍しいことだ。今ならではの鳥の代表格なのがカッコウであろう。カッコウが鳴いた。ああ高原にいるんだなーとしみじみ思う。私に高原の印象を深めてくれる鳥があと2種いる。アカハラとマミジロである。マミジロの方がまず見られなくなり、アカハラもやがて見なくなった(正確には声を聴くことが無くなった)。寂しい限りである。

カッコウ

コルリ

雲のかたちが頻繁に変わってくる

⑬⑭イワツバメ ㉘㉙ホオジロ ㊺モズ(つがいか?)

2024 5 18 茶臼山ラインセンサス

車のタイヤをノーマルに替えたので、茶臼山へのドライブも気持ちよくできそうだ。スタッドレスタイヤが必要なのはほんの少しの期間ばかり。それでも数回はお世話になっている。茶臼山と寺の入林道には必需品であるのは確かだ。昔だったらタイヤチェーンを付けたりハズたりして鳥を見に行っていた。ほんの10数メートルが踏破できないで引き返すこともあった。ありがたい世の中になったものだ。この時期はシバザクラ祭り。駐車場が有料(1000円)なのは困る。(シバザクラを見に来たわけではないので)だから、駐車場には停めていないのだ。コルリのさえずりは結構あるけれど、肝心のコマドリの声が聴こえてこない。このような風になってもうかなりの年月が経った。会えなくなった鳥は外にもある。アカハラとマミジロのさえずりを聴くことが楽しみのひとつであった。しかし、全く聴かれていないのが実情だ。地元でもアカハラを見ることはあるが、茶臼山で会えないとは。逆に毎年出会える鳥もいる。カッコウとホトトギスが鳴くと高原(標高1200~1400メートルある)にやって来たと思う。ヒガラのさえずりは沢山聴かれるがコガラも聴いてみたい鳥だ。コガラは頑固に冬季をここで過ごす。自然児らしく人をあまり恐れない。そこが好きな所だ。駐車場の入口ではガードマンの人が案内をしている。自分はその前を通り過ぎる。2つ目のフィールド三河湖に向かうためだ。三河湖への道が何年かぶりに通行止めが解除されたのだ。

ソウシチョウ(地鳴き)

ソウシチョウとコルリ

ウグイス・ヒガラ・コルリ

車場は有料だけど満車。帰途、高原道路の駐車場へ向かう車の渋滞が半端ではなかった。

㉞㊲ひっそり残っている昔通った道、もう30年以上歩いている。

㊴ヤマカガシの子どもが死んでいた。

2024 4 27 茶臼山ラインセンサス

天気が心配であったが今日しか行く時がないと思い、傘さしを覚悟で茶臼山へ出かけた。青空ではなかったが雨は降ってはいない。それでもここは1300メートルの山の中である。山の天気は急変するを金言に、ビニールの傘を杖代わりにして、茶臼山を時計回りに一回りした。曇り空が幸いしたか分からないが、とてもたくさんの声が聴かれたので大満足である。冬季のセンサスが絶対的に個体数が少なかったので、春は確かに生き物が喜ぶんだなと納得している。ウグイス、ソウシチョウが鳴き声の中心にあって(コースのどこにでもいる感じ)、それにその他の鳥たちが加わっている感じだ。ヒガラ、コガラ、ミソサザイのさえずりは高所に来ていることを実感させてくれるし、オオルリ、キビタキ、センダイムシクイ、サンショウクイなどの、身近で鳴いている鳥たちも既に来ていることが分かると、植物ならばもっとゆっくりと春の線が移動するはずなので、鳥類の移動速度の速さを改めて実感させられる。コルリにも出会えた。コマドリと間違えたことを思い出す。初めて野鳥観察をしに茶臼山にやって来た時、コルリの声をコマドリを間違えて覚えたことを、今でもハッキリと覚えている。当時は野鳥の声を知る情報が全く少なかった。コルリの声は良かったが相方のコマドリがいない。これが本当に寂しい。

若葉のさまざまな緑色が目にも心地よい 鳥たちも気もちよさそうにさえずっている。

④⑥ノスリ ⑤⑦⑬ホオジロ ㉑タヌキ?

2024 3 26 茶臼山ラインセンサス

もう雨なのは100パーセント間違いない。そんな中を茶臼山に向かった。本当は別の日に行きたかったのである。しかし、今日しかダメなのだ。弱気になって、歩いてのセンサスはやめようかとも思った。車の窓を開けてやればとも思った。しかし、よく考えてみれば車は未だ通れないのである。いわゆる冬季通行止めなのだから。幸い雨は小ぶりであった。気温も10度を少し下回る程度。もうやるしかない。傘を持ち、カメラは防水タイプ、双眼鏡はいざという時(種別を確認する)のため持参した。雨の日は鳥たちも黙っていて、鳴き声から種を特定できない場合が多いのである。スタートから茶臼山らしい声が聴こえた。コガラの地鳴きだ。コガラは茶臼山の定番中の定番。冬季になっても山を下りる気はさらさら持たない見上げた鳥である。スキー場の付近から聴こえたのはミソサザイさえずりである。先日、寺の入林道でも同様に聴かれたが、茶臼山のは声に力があった。繁殖を成功させるゾと気合を込めてさえずりをしているように聞こえた。萩太郎山から茶臼山へと向かう頃から雨脚が強くなってきた。粒が大きくなった。それと同時に雷の音もし始めた。これはまずい。早い所済ませてしまいたい。しかしいくら焦っても未だコースの半分しか歩いていない。これ以上ひどくならないことだけを祈って、少しでも歩みを止めないで行くしかないと思った。ホオジロのハッキリとしたさえずり。その近くで枝を飛び回っているのは3羽のシメ。こんな時には双眼鏡だけが頼りだ。鳥たちは異種でも群れているらしい。混軍というくらいであるからその通りなのであるが、平均的にいるのではなく、いる所といない所がハッキリとしているのは事実のようだ。そして、圧倒的にいない所の方が広範囲である。ヤマガラ、シジュウカラヒガラ、コゲラをみたのはほんの狭い範囲なのだ。後はほとんどと言っていいくらい鳥の気配が無い。2種目のアトリ科がいた。ウソが鳴いていた。声の先を見たら1羽の姿があった。性別は分からない。肉眼では霧で色まで分からなかった。2時間ほど歩いて車に戻った時はだいぶ体も冷えていた。雨脚はさらに強くなる。靴も湿っていて気持ち悪い。逃げ込むように車に乗る。ほとんど休むことなく山を下りる。降雨量が増えるのが心配であった。少しでも早く山から下りたかった。

霧と雨の中をセンサスした。雷も鳴っておっかなびっくり

2024 2 11 茶臼山ラインセンサス

立春が過ぎて、茶臼山の様子はどうなのだろうか。定点カメラのライブを見ると、ゲレンデはなんとか雪があってスキーができそうな感じである。麓は全く積雪がないのでやはり暖冬といってよいと思う。国道151を左に折れ茶臼山高原へと登る道の様子と言えば、所々踏み固められた雪があるだけで大した積雪ではない。高原の道も除雪がなされており危険な所もない。ただ意外であったのは、駐車場がほぼ満車であったこと。スキーをする人たちには間違いないが、そんなに混んでいるとは予想しなかった。(混んでいるのは良いことではあるが)仕方がないのでいつもの場所に停めることにする。スパイク付きゴム長に履き替えて、ガリガリ言わせながら歩き始める。コースの回り順が変わってくるのは仕方がない。それと、スキー場の周辺は取りやめることにした。何となくである、特に理由はない。カメラと12倍の双眼鏡を持って行く。このくらいの倍率(12倍)が個体識別にはちょうど良い。8倍だと力不足の時があるからだ。遠くの鳥を見て種を同定しないといけないので、8倍が最適倍率だとは思っていない。条件で使い分けている。近距離が主ならば7倍も良いと思う。(低倍率の方が視野に入れ易い)アトリの群れがいた。おおよそ30羽。先月までよく見たツグミの姿は残念ながらなかった。いないというわけではないと思う。カラ類もいた。ヒガラがさえずりをしている。エナガは案内小さい体で頑張っている。それよりも大きなシジュウカラやヤマガラも余裕である。ところが、もっとも頑固なコガラの名前がノートに書かれていないことに気が付いた。たまたまに過ぎないにしても珍しいと思う。スキー場の方角からスピーカー越しの声が聞こえてくる。自分はたった一人で雪道を歩く。スパイク付きゴム長は最強だ。スケートのできそうな所も鉄の爪が食い込んでくれる。おかげできれいな風景を楽しむことができる。南アルプスの北から南まで白く化粧をした峰々を眺めながら(休憩をする時だけ見る。センサスは結構集中しないといけないからだ。)歩くのは至福の時だ。南アルプス南部の比較的標高の低い(それでも2千45百はある)山々の名前を覚えたいと思っているが、地図を持参しながら歩かないと無理。輪郭のよくわかる今が一番よいのであるがなかなかそんな暇はない。(鳥で精一)

たった一人で見ている風景(冬季通行止めで車はいません)

雪山は、山肌が露になって色っぽいですね

2024 1 3 茶臼山ラインセンサス

年末に歩いたばかりなのに、茶臼山の引力が強いためなのかは分からないが、早くも、正月早々の茶臼山を歩いた。たった1週間の違いなのに道は大きく違っていた。雪が全て消えてしまったのだ。スキー場の降雪も進んでいない様子。一般のゲレンデには芝が半分くらい見えていてとてもスキーができる状態ではない。ファミリーゲレンデにも滑っている人はいなかった。気温が下がらないのであろう。このことは、野鳥の世界にも何らかの影響があるのではと想像する。コースを通してウソの声や姿が多かった。私の地元でもウソがやって来るが、茶臼山にもいるのだ。想像ではあるが、気温が下がれば、茶臼山のウソは私の所に下がってきて、気温が上がれば、私所のウソは茶臼山に戻っていく、そうはならないか。最後にアトリの群れに出合った。道具を車に戻し、水を飲んで一服していた時、目の前の木に鳥が群れていた。慌てて双眼鏡を持って眺めた。アトリであった。その後、一斉に鳥たちが飛び立った。楕円形の群れはおよそ50羽くらい。アトリ科の鳥の群れに出合うとドキドキする。ほぼ同タイミングでヒガラのさえずりを聴いた。

12月末に来た時には、部分的ではあるが道路に雪があった。今は全て消えてしまっている。

⑮ホオジロ ⑰⑱ヒガラ ⑲20ウソ ㉕ノスリ

12月21日時点

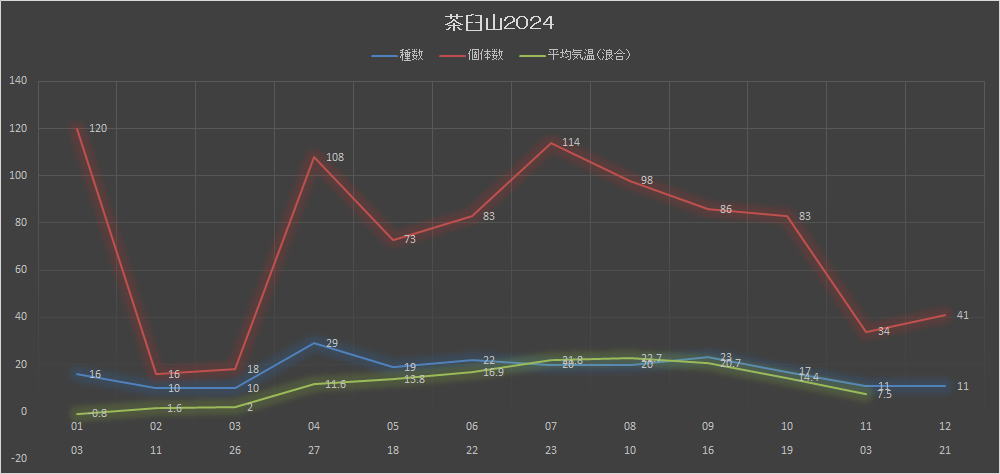

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||||||||

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 03 | 11 | 26 | 27 | 18 | 22 | 23 | 10 | 16 | 19 | 03 | 21 | |

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | カッコウ | Cuculus canorus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||

| ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 1 | 1 | ||||||||||||||

| カモ | カモ | マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 1 | 1 | |||||||||||

| キジ | キジ | コジュケイ | Bambusicola thoracica | 2 | 2 | ||||||||||||

| キジ | キジ | Phasianus colchicus | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 2 | 1 | 3 | ||||||||||

| アカゲラ | アカゲラ | Dendrocopos major | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||

| スズメ | アトリ | アトリ | アトリ | Fringilla montifringilla | 50 | 50 | |||||||||||

| イカル | イカル | Eophona personata | 3 | 3 | |||||||||||||

| ウソ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 1 | 15 | 16 | ||||||||||||

| シメ | シメ | Coccothraustes coccothraustes | 3 | 3 | |||||||||||||

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 14 | 13 | 16 | 16 | 11 | 9 | 1 | 80 | ||||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 30 | 3 | 57 | ||||||

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 31 | |||||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 51 | ||||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 2 | 2 | ||||||||||||||

| ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | Sitta europaea | 1 | 1 | 2 | |||||||||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||

| シジュウカラ | コガラ | コガラ | Poecile montanus | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 | ||||

| ヤマガラ | Poecile varius | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 30 | ||||||

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32 | ||||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | |||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||

| チメドリ | ソウシチョウ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 16 | 15 | 5 | 14 | 15 | 19 | 13 | 1 | 98 | |||||

| ツバメ | イワツバメ | イワツバメ | Delichon dasypus | 10 | 20 | 22 | 5 | 57 | |||||||||

| ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica | 25 | 2 | 27 | ||||||||||||

| ヒタキ | オオルリ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 1 | 2 | 3 | |||||||||||

| キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||

| サメビタキ | コサメビタキ | Muscicapa latirostris | 1 | 1 | |||||||||||||

| ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| ツグミ | クロツグミ | Turdus cardis | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||

| ノゴマ | コルリ | Luscinia cyane | 2 | 5 | 9 | 16 | |||||||||||

| ヒバリ | ヒバリ | ヒバリ | Alauda arvensis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 5 | 47 | ||||

| ホオジロ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||

| ムシクイ | ムシクイ | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||||

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||

| レンジャク | レンジャク | ヒレンジャク | Bombycilla japonica | 1 | 1 | ||||||||||||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||

| ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||

| ハト | ハト | アオバト | アオバト | Sphenurus sieboldii | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | |||||||||||

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | ||||||||||||

| 総計 | 120 | 16 | 18 | 108 | 73 | 83 | 114 | 98 | 86 | 83 | 34 | 41 | 874 |