野鳥観察記録はこのページの最後にあります。

2024 12 22 寺の入林道ラインセンサス

茶臼山に引き続き、2024年最後のセンサスをしに三河湖に出かけた。こちらの標高は茶臼山のほぼ半分なので雪の可能性はまずない。それでも寒いことには変わりはなかった。冬季においては、アトリ、マヒワといったアトリ科の鳥が一番の楽しみな場所である。今日はそういった鳥ではなく、意外な鳥の声に少々驚いている。その鳥はウグイス。夏季の寺の入林道での不思議が、ウグイスがとても希少種であること。だから、今ここでウグイスが鳴くか、そんな気分で声を確認した。ミソサザイもいたがその声とは違う。シロハラでもない。ウグイスでしかあり得ない。アトリよりも嬉しい鳥の出現。山を下がらないのか?話は変わって、茶臼山でもここ寺の入林道でもやたらにニホンジカの声を聴いた。彼らの繁殖期は少しばかり早い。

ニホンジカ(3回鳴いている)

寒々とした景色

2024 11 23 寺ノ入林道ラインセンサス

思った通り冷えていた。防寒が不足だった。歩いて体を温めるしかない。夏、ゼイゼイ言いながら歩く道をスイスイ進む。臨床を歩く小鳥を見た。暗い色から、クロジではないかと思う。双眼鏡で探したが駄目であった。多分そうだ。ヒガラの声(だと思う)を確認。自分にとってヒガラの地鳴きは難しい部類に入る。声だけでは確信持てない。姿を見たい。室林道でもヒガラの声を聴く。しかし、姿を見ないと安心できない。そんな季節が再び巡って来た。今日1番の驚きは、ウグイスの地鳴きを聴いたこと。あれほど少ないウグイスが、今の季節に確認できたのだ。何故?

明日はラリージャパン。通行止めの真ん中に寺ノ入林道はあります。

②の直線がラリーコース 右折すると寺ノ入林道

2024 10 26 寺の入林道ラインセンサス

ここに来るまでに2ヵ所の通行止め予告を見た。11月24日(日)ラリージャパン・・・とある。また、あのWRCラリーカーが疾走するわけだ。ユーチューブでも「リエゾン」と呼ばれる一般公道を、一般車両と一緒に走っている姿を見る。その景色には見覚えがあり、今まさに寺の入林道へ向かう道がそうなのだ。神社の幟立てに開催を示す旗が立ったこともあるが、今年は未だ出ていない。神様と一緒にしてしまう所が日本人らしいが、苦情でも出たのかな。それはよしとして、休日とあってバイク(自動・人力)が多かった。作手まで来るのにも500メートル登る必要があるので、人力のバイクの人たちにはお疲れさまと言いたい。その点、自動の人は楽なものだ。自分も自動の仲間に入るので偉そうには言えない。コース全般を通して静かであった。大きな声を上げる鳥がいなかったとも言える。それこそ耳に神経を集中させないとセンサスが叶わない状態なのだ。シジュウカラが鳴いた。コゲラとアカゲラも鳴く。そうしてる間にメジロが何羽か枝先を移動。聴き取り難かったがヒガラもいそうだ。混群の様相を見せ始めた。結局、全コースで鳥の姿らしいものを見たのはここ1個所だけであった。持参したカメラの露出がおかしかった。全て露出不足で、何も写っていない。代わりに以前に撮ったのを載せておく。

各種通行止め 伐採作業とラリー

2024 9 21 寺の入林道ラインセンサス

今日は谷間だったのか?つまり鳥が少なかったと言うこと。カケス、ヒヨドリ、メジロ、アカゲラ、キジバトがその全て。その中でヒヨドリの20羽ほどの群れが目立った。ヒヨドリも移動している。他所から渡って来た個体なのかもしれない。秋が深まれば南下行動が加速する。今日のヒヨドリはその一端かもしれないのだ。親子のシカと出くわした。ピッと鋭い声を残して沢を下って行った。標高600メートルは伊達ではない。随分と過ごしやすかった印象だ。

秋の雰囲気が漂ってきた

2024 8 19 寺ノ入林道ラインセンサス

腰と相談。2時間歩くけれども大丈夫?多分。幸い曇り空で暑さは感じない。傘の携帯もいらない。鳥の声はアブラゼミやツクツクボウシの合唱にかき消されがちになる。ヒヨドリとコゲラとアオゲラが鳴いた。声がそろそろ欲しいなと思うと彼らが答えてくれることが多い。ありがたい存在なのだ。確認できた個体数は多くないが満足している。スタートが正午、それに、繁殖期も終わり、などの条件を考えたらそうばんばん鳥が見られたら不自然でもある。意外なのはヒガラのさえずりだ。まるで繁殖期のように聴かれたのには驚いた。林道を疾走するオニヤンマが美しい。それと較べると、バッグにぶらさげげられたオニヤンマ(スズメバチ対策)の偽物感を切実に感じる。この地の不思議は、どこでも聴かれるウグイスをほとんど感じないこと、と思っている。今日は当然のようにいなかった。鳥のセンサスをするためにはキョロキョロする。その脇見をしている合間に見えたのが子どものニホンジカである。ピョンピョンと安心距離まで離れてこちらの様子を見ている。(写真)ウグイスは滅多に出合えないけれども、ニホンジカの声や姿は珍しくも何ともないのである。

セミの音楽で鳥の声が聴こえない? ⓻ニホンジカのこども

2024 7 27 寺の入林道ラインセンサス

午後からセンサスを開始した。それでも標高が500メートル以上はあるため、随分と歩きやすいことは確かである。野鳥が暑さで鳴かないのではと心配したが、大体予想通りの結果となった。もっと考えて行動しなければと反省している。それでもできるだけ丁寧に記録をしていった。ヒヨドリが圧倒的に多いが、少数の中には魅力的なのも混ざっていた。ヒガラのさえずりは平地では聴かれない。さすがと思った。サンショウクイは平地でも生息域を広げているが、野鳥観察を始めた30年前には、ここまでやって来てようやく姿を見たくらいであった。ここはウグイスがほとんどいない。ライバルのソウシチョウもいない。一風変わった場所である。

日陰と日向が均等に現れる。無意識に、早く日向を過ぎようとしてしまう。

2024 6 9 寺の入林道ラインセンサス

一時だけ国道301を走って目的地へと着くのであるが結構車の量は多い。その生には、10人ほど1列になって自転車が走っている。先頭は風圧をまともに受けるから、プロのレーサーのように先頭交代をしているのであろうか。この道を走っているということは、ここに至るまでに400~500メートルを登って来たということになる。ご苦労様と言いたい。反対に下りは楽ちんなのだが。三河湖に向かう県道363からさらに寺の入林道へと入る。ここから車はほとんど走らない。地元の軽トラックくらいである。ところが、数台のミニバンなどが通り過ぎて行った。春いていると車が止まっていた。すぐにピンときた。アマチュアの樵さんたちだ。見覚えのある人に声を掛けたらやはりそうであった。新城市区域の間伐が終わった後なので、様子が変わってしまったことを話題にした。彼ら(新城市の森林組合)と違い我々はずっと小規模でやっている。1日かけて5本くらい倒すのが精一杯です。などと教えてくれた。私としてはこちらの方に共感したい。野鳥ではツツドリの存在感が半端なくあった。声をよく聴くと単純なポポではない。結構濁った声を出しているのだ。新しい発見である。呼応するようにして、ホトトギスも鳴きだした。托卵寄生鳥に挟み撃ちにされていて宿主鳥も気が気ではないのかもしれない。オオルリが枝先でさえずっているのが見られた。これだけオープンに見たのは久しぶり。そんなこともあって、センサスの道中オオルリの営巣に注目した。そして一つの真新しい巣を見つけた。覗き込んでみるといきなり抱卵中のメスが飛び出てきたので、思わずあとずさりしてしまった。心臓もドキドキだ。面のため卵の存在を確認してみると丸いものが見えたので、その場を直ぐに後にした。付近でオスがさえずりをしていたが、この巣の持ち主であった可能性が高いだろう。無事津だってくれることを願うばかりだ。

ニホンジカの声

ハルゼミの声

気持ちの良い景色。野鳥を見ながら歩く至福の時。

➈⑩オオルリがさえずっていた。

2024 5 18 寺の入林道ラインセンサス

13時過ぎに茶臼山からやって来た。時間的には鳥たちも休息している頃で、センサスするには最適とは言えないが。それでもまあまあ楽しむことができたと思う。オオルリ、キビタキ、ヒガラ、ヒヨドリ、サンショウクイ、ハシブトガラス、トビたちである。茶臼山もそうであったが緑が美しい!今は緑を鑑賞する時なのだ。花でなくてもよいではないか。先の鳥のリストにウグイスが無いのは寺の入林道の七不思議である。今日は全く聴くことは無かった。

緑がきれい。

間伐の結果、真夏のセンサスでは暑く感じらることが多くなりそう。

2024 4 28 寺の入林道ラインセンサス

ふるさと公園で野鳥を見たその足で三河湖へと向かう。今日はハシゴをする。これまた締め切りに追われているタメだ。こんなことを言ったら野鳥が好きでやっやいるのかと疑われそうだ。野鳥が好きだからこそ頑張れるのだ。林道が少し様変わりをした。大々的に間伐が入り空が広がったのだ。タカの類を発見する機会が増えるかもしれない。きょうはエアバスA380を見た。4本のジェット雲が特別感半端ない。標高600メートルは伊達ではない。平地では聴かれない、ミソサザイやヒガラのさえずりを堪能した。ミソサザイは渓流に多い。沢音にも負けない声で朗々とさえずる。自分にとっても特別な鳥である。オオルリキビタキも負けてはいない。沢で多いのはオオルリ。声に個体差が多いというか、わかりやすいのもオオルリの方だと思う。それだけさえずりが複雑なのかもしれない。決してキビタキのさえずりが単純とは言わないが。不思議な事ではあるがウグイスがここでは少数派なのだ。ゼロだとよいのであるが必ず1個体はいるところが現実だ。

ミソサザイ

寺の入林道の緑色は最高だ!

2024 3 24 寺の入林道ラインセンサス

センサスを開始してしばらくはカケスの声ばかりで、このままカケスだけで終わってしまうのではと心配した。それはそれで面白いことではあるが。それも危惧に過ぎなかった。エナガの声が口火を切った。そばにはシジュウカラとヤマガラもいて、冬季における混群の様相を見せている。念の入ったことには、最後の声はコゲラである。これはまさに混軍メンバーだ。寺の入林道ならではの鳥も確認できた。まずはミソサザイ。ほんの少しだけではあるがさえずりもしていた。もう1種はヒガラ。こちらは遠くの方でさえずっていた。微かではあるが、シジュウカラに比べて高い声なので間違いはなさそうだ。最後に、どうしても見たい鳥がある。それはアトリ科ならば何でもよいのであるが。今日は、ずばりアトリを3羽見ることができた。これが1番嬉しかった。

カケス(雨の音も)

白いアシビの花と、雨続きで白波を立て流れる川、まだまだ春遠い林道で貴重な色である。

2024 2 7 寺ノ入林道ラインセンサス

冬季の寺ノ入林道は、個体数は多くは無いけれども、変わった野鳥が見られるのでは、と言う期待を膨らませてやってくる。たった1度だけど、くちばしの交差したあの鳥を見たこともある。マヒワやアトリは密集した群れを作っている。毬のような飛翔姿にはいつも感動する。今日はアトリであった。歩い始めて暫くは全く鳥の声を聴かなかった。もしかして個体数ゼロ?と変な期待もしてしまった。しかし、そのようにはならず、最初に見たのがアトリだった。やがて、シジュウカラの姿やヤマガラの地鳴きが聞こえてくる。コゲラもいた。混群であった可能性もある。2つ目のアトリの群れは結構大きかった。30羽くらいはいたと思う。標高500メートルはあるので寒いはずなのに、いつもの場所に氷柱が無い。暖冬なのだ。マヒワも見たかったけれども駄目であった。

間伐が「進んで、空が広がって来たようだ。

2024 1 4 寺の入林道ラインセンサス

豊川市の中心地から寺の入林道へどのコースで向かおうか。3つ考えた。その中からいちばん楽しそうなのを選んだ。国道301を本宮山に向って登ってゆき、旧作手村に出るというものだ。一気に500メートルの高度を稼ぐのだ。林道は午後の日を浴びていた。大規模な伐採を行っている最中なので、「まさか正月三が日明け早々仕事をすることもあるまい」と勝手に決めてやって来たので、通行止めの表示もなく、だれ一人といないのを確認してホッとしたのであった。一山向こうから間断なく聴こえるのは鉄砲の音。猟ではなくて射撃場からの音である。それが風に流され増幅されてこちらに届くのである。ここでもスタートはヒヨドリの声であった。それから徐々に色々な声がしてきた。ヒガラの地鳴き。ミソサザイの地鳴き。ヤマガラ、シジュウカラの姿と声。こうしてみると、自分にとっての野鳥観察の1番は、季節は今で、できるだけ静かな場所を歩き、微かな鳥の声を聴いて、あれは何々だと思いめぐらすことに尽きる。

伐採で木が間引かれ、随分と林道が明るくなった。

野鳥観察記録

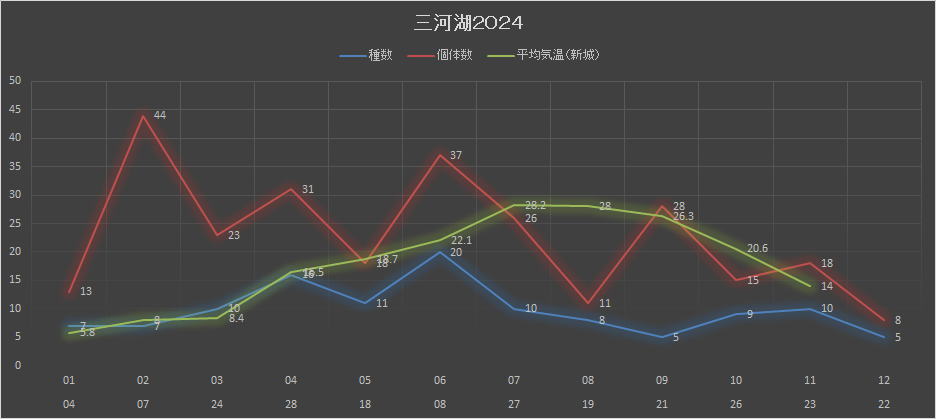

12月23日時点

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||||||||||

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 04 | 07 | 24 | 28 | 18 | 08 | 27 | 19 | 21 | 26 | 23 | 22 | |

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | ツツドリ | Cuculus saturatus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 1 | 1 | ||||||||||||||

| キジ | キジ | ヤマドリ | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||

| アカゲラ | アカゲラ | Dendrocopos major | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||

| スズメ | アトリ | アトリ | アトリ | Fringilla montifringilla | 35 | 3 | 38 | ||||||||||

| イカル | イカル | Eophona personata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||

| ウソ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | |||||||||||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 5 | 6 | |||||||||||

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||||||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | |||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 1 | 1 | ||||||||||||||

| チメドリ | ソウシチョウ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 1 | 1 | ||||||||||||

| ツバメ | イワツバメ | イワツバメ | Delichon dasypus | 1 | 1 | ||||||||||||

| ツバメ | ツバメ | Hirundo rustica | 1 | 1 | |||||||||||||

| ヒタキ | オオルリ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||

| キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||

| ツグミ | クロツグミ | Turdus cardis | 1 | 1 | |||||||||||||

| ルリビタキ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 1 | 1 | |||||||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 2 | 21 | 1 | 2 | 63 | ||||

| ホオジロ | ホオジロ | クロジ | Emberiza variabilis | 5 | 5 | ||||||||||||

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||

| ムシクイ | ムシクイ | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||||||||

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||

| 総計 | 13 | 44 | 23 | 31 | 18 | 37 | 26 | 10 | 28 | 15 | 18 | 8 | 271 |