音羽の野鳥TOPページへ戻る

令和7年度

2025 5 19 探検愛鳥クラブ 羽根・長根方面

令和7年度最初のクラブに参加した。参加者は7名。今年からの大きな出来事は、他の小学校区から登校できることになったこと。探検愛鳥クラブのメンバーにもいました。鳥を友に彼らと仲良しになれたらと思った。ユニフォームが違っている。前の学校のものを着ているからである。「川があったらカワセミを見よう」、20年来の念仏のようなおまじないを皆と言葉にだして、山陰川の橋へと向かう。少し茶色がかった川で魚を捕ることは無いだろう。カワセミは確認できなかった。その代わりにツバメが川の上を舞っています。前山の方からはウグイスのさえずりが聴こえてきた。田んぼの中を皆でのぞく。オタマジャクシがいる。何かの虫だ。ジャンボタニシとその卵が見つかった。ピンクの卵を道端に広げてた。時折大きな姿が空を横切った。ダイサギの優雅な飛翔、カワウのシャープな飛翔、カルガモの群れの力強い飛翔。薄曇りの空がすっかり晴れ渡っていた。「権田さん。」と呼んでくれた女の子は見たことのない校章が描かれていた。「前の学校にも鳥たちは沢山いた?。」と思わず聞いてしまった。

野鳥だけでなく、色々な物に興味を示して歩いた

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 19 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| ウグイス | 5 | 5 | |

| カルガモ | 5 | 5 | |

| カワウ | 3 | 3 | |

| カワラヒワ | 5 | 5 | |

| キジ | 1 | 1 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| セグロセキレイ | 2 | 2 | |

| ダイサギ | 5 | 5 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハシボソガラス | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| 総計 | 60 | 60 |

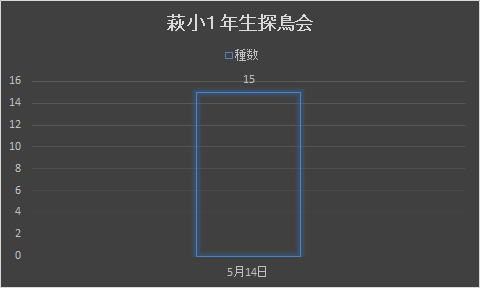

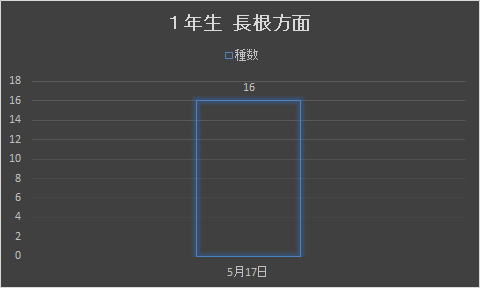

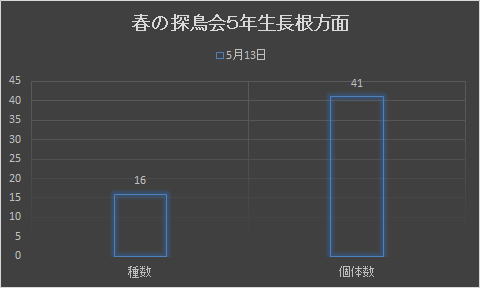

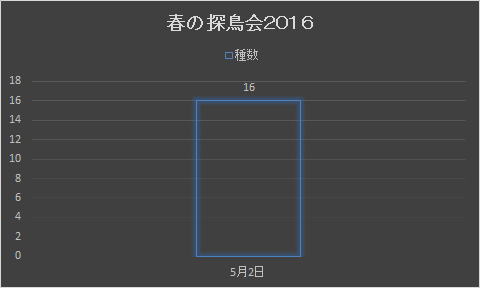

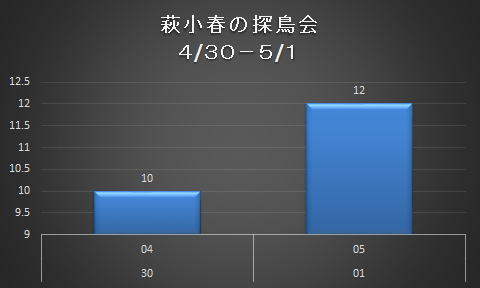

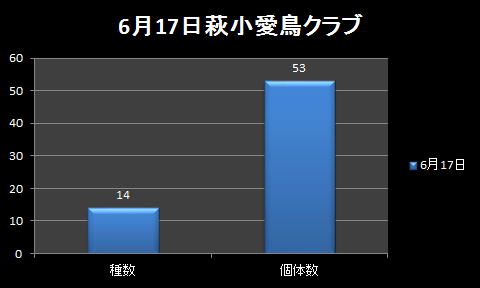

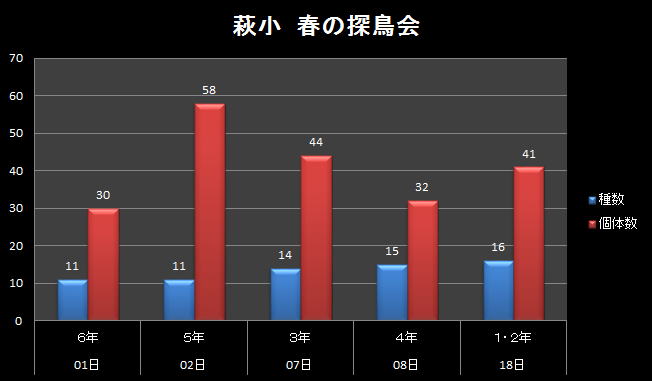

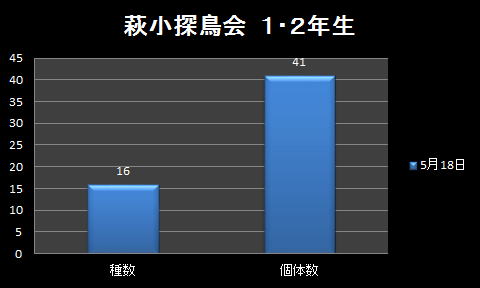

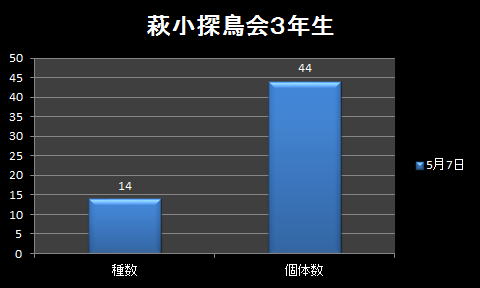

2025 5 13 萩小春の探鳥会1年生 羽根・長根方面

晴天に恵まれ、多くの野鳥にも出会えた。1年生の子たちは元気いっぱい。一緒にやっていて元気をもらえる。双眼鏡の使い方を一通り勉強。1年生には難しそうだ。校舎のひさしにコシアカツバメの巣を間借りしているスズメたちが住んでいる。観察のスタートはここからだ。入口で顔を除く姿が可愛らしい。時折姿が見えなくなる。しかし、巣の近くには常時親が控えているのだ。校庭を出て田んぼに来たら、ここにも大物がいた。居眠りしている様に微睡んでいるカルガモ。(写真を撮って子細に見るとそのような感じだ。)信号機を青にして山陰川へお向かう。狙いはカワセミとセグロセキレイのアルビノ。アルビノは先週金曜日の探鳥会でも見ているからだ。さて、今日はどうか。それが、今日も見られたのだ。電線から屋根へ、屋根に上がったあと、屋根を歩き回る。意地悪にも屋根の向こうに隠れたりする。いつまでも見ている訳にはいかないので、残念ではあるが、下賀茂神社から先へと向かった。再び、山陰川を渡る所まで来た。そこで見たのはカワセミではなく、立派なシマヘビであった。びっくりして蛇から逃げるかと思ったが、みんなどんどん近くに行ってしまい、少々心配になるほどだ。もちろん、先生がしっかり見張ってくれてはいるけども。3つ目の橋を渡り、羽根の田んぼが見える所まで来た。そこから見える景色は今の季節ならではのもの。早苗がそよ風に揺れている。その中にポツリと見えるのはダイサギ。優雅に田んぼを行き来していた。望遠鏡で眺めるのはいかにもバードウオッチングらしい風景。暑い日なので神社で一休み。そして、元気を取り戻して学校へと向かう。6回目の川を渡る。そこで見たのはアルビノであった。校庭は暑い。元気な声で終わりの挨拶を聞いて探鳥会を終えた。

赤帽子が眩しい

⑨-⑭シマヘビ ㉖カルガモ ㉗ムクドリ ㉘ノスリ ㉚-㉝アルビノのセグロセキレイ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 13 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 20 | 20 | |

| 留鳥 | ウグイス | 5 | 5 |

| カルガモ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 3 | 3 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 5 | 5 | |

| ダイサギ | 10 | 10 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハシボソガラス | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| ムクドリ | 2 | 2 | |

| メジロ | 2 | 2 | |

| 総計 | 76 | 76 |

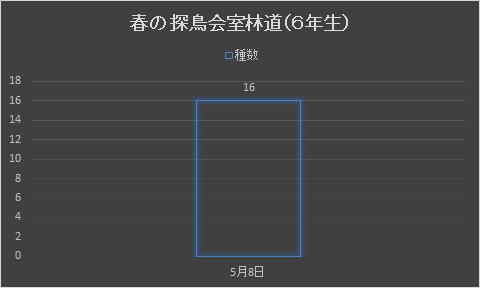

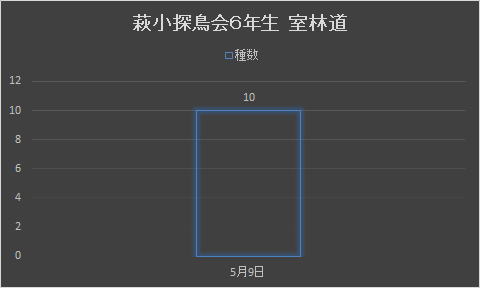

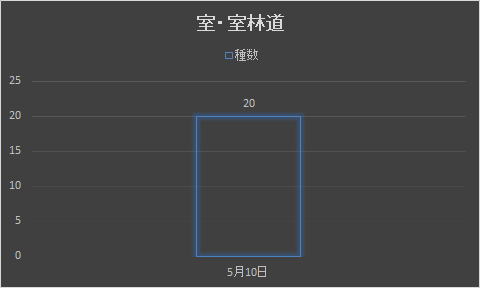

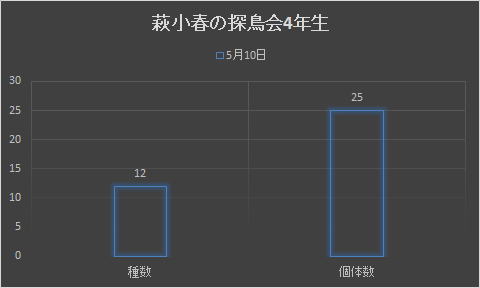

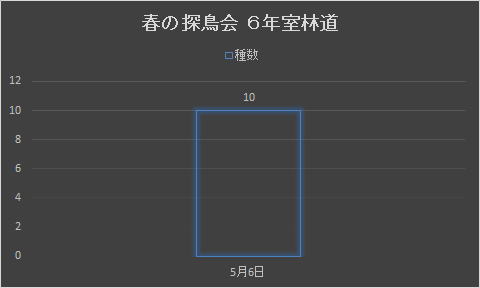

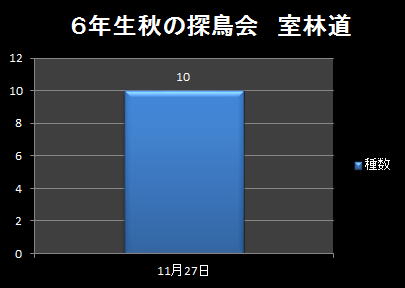

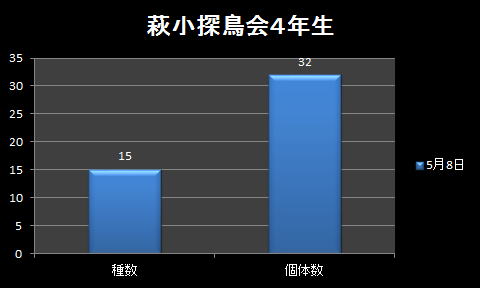

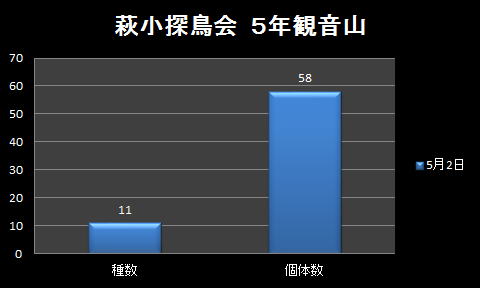

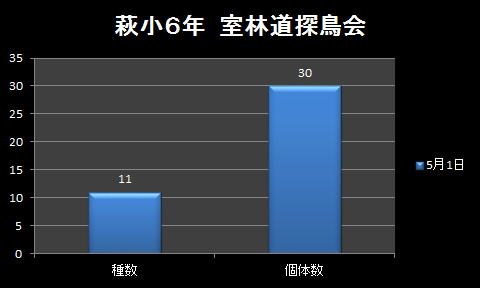

2025 5 9 萩小春の探鳥会 6年生室林道

新生萩小学校での最初の探鳥会である。新生とは、小規模特認校制度を使って萩町外から来ている子たちが参加するという事である。このことに大いに興味があると言ったらよい。今までとは違うのか、そうではないのか。未だ始まってもいないのだから結論は出せない。今日は鳥の事について述べたいが、ひとつだけ申し述べるとすれば、他校区から来ている子が、私にいろいろ聞いて来てくれたこと、私も返事を返したおかげで、彼と仲良しになったと思えたこと、である。これは大きなことだと思う。学校ではスズメとツバメが見られたが、後者に造られているコシアカツバメの巣には彼らはいない。代わりにスズメたちのアパ-トになっている。室地区の集落ではセグロセキレイ、キジバト、ヤマガラを確認。ハトの話題でアオバトを話したが、それが思わぬことに発展するとは思うよしも無かった。萩小には学年を横ぐしとしたときに、縦ぐしに班を4つ作り、それぞれに①カワセミ②オオルリ③キビタキ④メジロと名付けられている。そして、色々な場面で班の体制が組まれ活動をしているのだ。今日の探鳥会では4つとも見たり聴いたりしたいね、と話しかけたものだ。それでみると50パーセントの達成である。オオルリとメジロのさえずりを聴くことができたのだかから。

室林道へ登る6年生 特認校制度を使い通っている児童とも仲良しになれました。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 09 | |

| 夏鳥 | オオルリ | 1 | 1 |

| サンコウチョウ | 1 | 1 | |

| センダイムシクイ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| カルガモ | 1 | 1 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| スズメ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 22 | 22 |

令和6年度

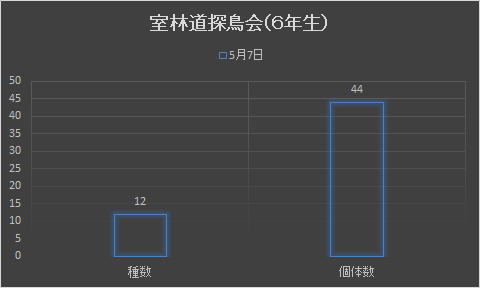

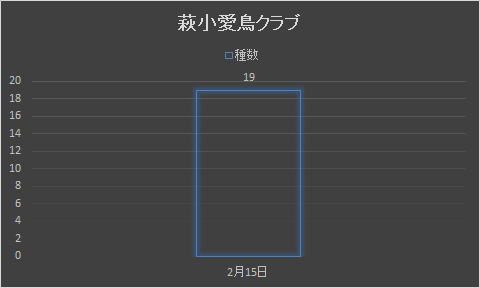

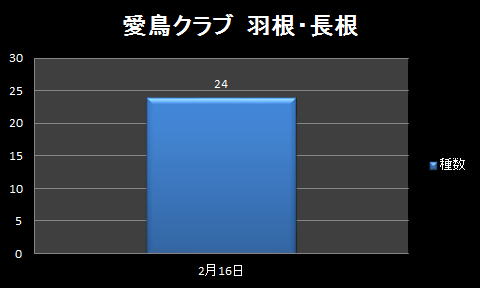

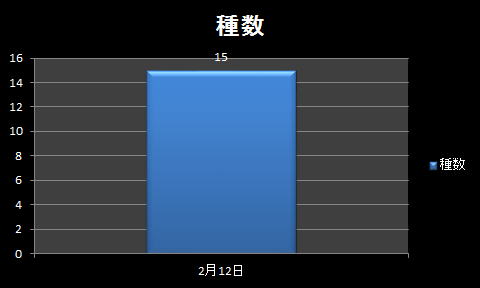

2025 2 10 愛鳥・探検クラブ

令和6年度、3学期の愛鳥・探検クラブに参加した。雲が広がり日差しが弱かったが、北風がほとんど吹いていない状態で、それほど身に染みる寒さは感じられなかった。参加児童の中に、見るだけで震えてしまいそうな、半ズボンの子がいたのには驚いた。こちらは、何枚も重ね着して来たというのに。学校を出発して暫くは、鳥の姿はおろか、声も聴かれない状態であった。時折、ヒヨドリが鳴きながら飛ぶばかりである。山陰川を2度横切ったが、2回目のクラブで、カワセミを4個体を見た時のようには行かなかった。辛うじて見られたのは、つがいと思しきノスリと一緒に待っていたトビだけであった。それが変わったのは羽根の田んぼに来てから。相変わらず個体数は増えないが、種類がぐっと多くなった。モズ、キンクロハジロ、ケリ、セグロセキレイ、ハクセキレイ、カワラヒワ、ハシボソガラスなどが見られた。特にカワラヒワは久しぶりの群れ(群れと言える程多くは無いが)であった。ちょうど中学の下校時間に当たっていたのか、田んぼの中の道をヘルメット姿の生徒が帰宅する姿に出会った。クラブの面々からは名前を呼ぶ声が発せられた。自分たちが学校に入った時に、高学年として世話になった、馴染みの顔顔なのだ。それで終わりかと思っていたが、そうでは無かったのだ。今度は、生徒たちが、わざわざ帰宅の足を止めて、一緒に帰りたいと申し出てきたのである。その時の光景は、改めて写真を眺めて見ると、実にほのぼのとしたものである。先生と生徒は、3年ほど前の児童と先生の関係に戻り、児童たちは、上級生との関係に戻ったのだ。萩小の子たちの特別な関係がよくわかるものであった。

比較的暖かな中を歩いた。イソヒヨドリ、カワラヒワなどよく見る鳥とであうことができた。集団写真には下校中の中学生もいる。萩の子の良い所。

①イソヒヨドリ ②キンクロハジロ ③ケリ ④-⑥カワラヒワ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 02 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 10 | |

| 冬鳥 | キンクロハジロ | 3 | 3 |

| ハクセキレイ | 1 | 1 | |

| 留鳥 | イソヒヨドリ | 1 | 1 |

| カルガモ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 10 | 10 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| ケリ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 3 | 3 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 10 | 10 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 47 | 47 |

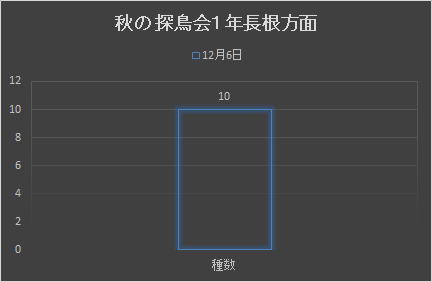

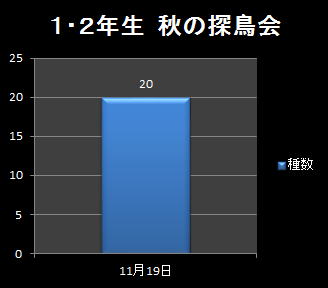

2024 12 4 萩小秋の探鳥会1年生。長根方面

快晴の探鳥会日和だ。少し風が強いのが気がかりである。その心配は半分当った。学校を出て、神社の脇を通り、山陰川の2つ目の橋を渡るまでは、鳥の姿らしい姿を見ることができなかった。かろうじて、ヒヨドリの声と、木々の間を飛ぶヒヨドリが見られただけである。川の様子を見ると、橋の下流でカルガモが群れている。橋の上からだと手前の草木が邪魔になる。県道沿いではあるが一応コミュニティバスのバス停なのでそこに移動。ここからならよく見える。児童たちも双眼鏡にチャレンジする。羽根の田んぼ地帯へと入る。すると2羽目の見所があった。真正面の電柱の先にノスリがいたのだ。凛々しい姿を子どもたちにスコープで見せる。それからは田んぼの中にいるハクセキレイやセグロセキレイ、空を群れるカワラヒワ、やはり電線にとまるモズなどを見つけた。この日は未だカワセミを見ていない。そこで、予定通りに向山大池へと向かうことにする。過去に何度もカワセミが見られたからだ。しかし今日は空振りに終わった。そろそろ学校に戻る時間。カワセミはあと2回チャンスがあるからと言って戻る。来るときカルガモのいた場所で奇跡が起きた。カワセミがいたのだ。コンクリート棒にとまっていた。さらに手前の石の上にとまったのち下流へ向かって行った。タイミングがドンピシャ。さらに追い打ちをかけるようにして、本日2個体目のノスリも見られた。(写真)帰り道は1年生らしく楽しく帰った。歌声も出た。満足した声のように聴こえた。

見ごたえのある大きな鳥が人気であった。

①カルガモ ②-④ノスリ(②③と④は別の個体)

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 12 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 04 | |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 30 | 30 |

| 留鳥 | カルガモ | 10 | 10 |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 10 | 10 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| セグロセキレイ | 5 | 5 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 10 | 10 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 86 | 86 |

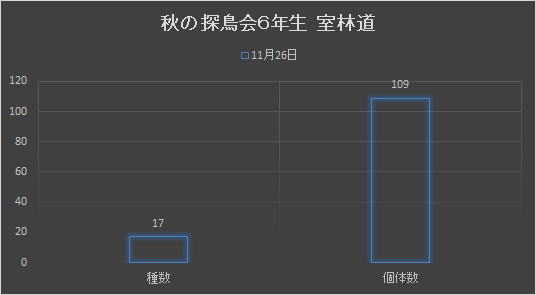

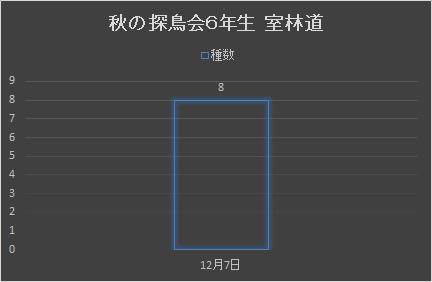

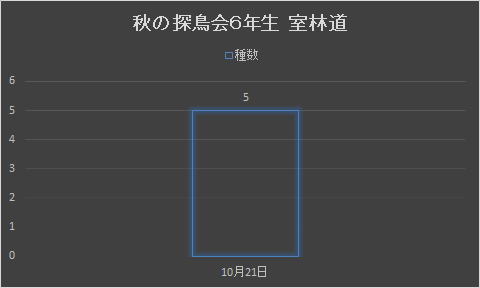

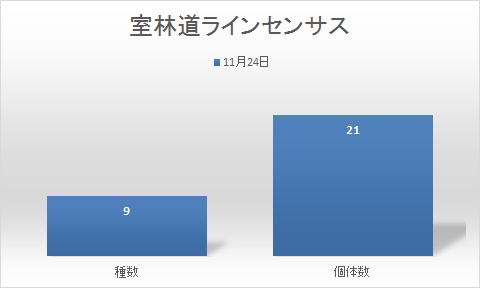

2024 11 26 萩小秋の探鳥会6年生 室林道

一週間前からこの日の天気が心配だった。探鳥会の時間帯(午前中)だけは降って欲しくないと祈る。終わったあとならいくらでも降ってくれ。そして、実際にそのようになった。いま日記を書いている夜、ものすごい雨音がしている。冬の雨とは思えない。朝、所々に青空が見える天気にほっとした。登校の見守りを終えた後いったん家に戻り、可燃ごみをゴミ集積所に出して、すぐさま学校へと向かう。講師の先生方とは春の探鳥会以来だ。6年生は室林道。今年は歩いての探鳥会。例年は自転車。林道本体までは届かないが、道中にも様々な鳥がいるのを観察できる。それはそれでよいと思った。民家ではジョウビタキを見た。フィールドスコープで観察。スコープの操作は全て児童たちに任せる。室地区の空を群れでいるのはイカル。ヒヨドリよりは小型で、同じ波動状の飛び方を説明する。民家を抜けると上り坂になる。自転車でここを登るのはかなりきつい。樹上から鳥の声と姿が。混群だ。シジュウカラ、エナガ、コゲラなどを確認する。そして最後のクライマックス。100メートルほど先でニホンザルがいた。それもかなりの数である。リーダーらしいのがこちらの様子を見ている。問題なしと判断したのか、大人、子供、赤ん坊大小さまざまな個体が道を横切って姿を消した。若者らしいのや、ほんの子供、次のリーダ候補、母親の背中に乗った赤ん坊。子どもがコンクリートの壁に挑戦。飛びついては転げ落ちる。なんとも微笑ましくかわいい姿。頑張れ!と言いたくなる。ちょうどいい時間になった。今日の探鳥会はここまでだ。6年生はミニクラスだ。だからみんな仲良しである。そのことは探鳥会を通した短い時間でも分かる。最後の探鳥会を楽しんでくれたなら良い。

室林道への道をセンサスした。

①ジョウビタキ ⑨⑩⑭-⑯ニホンザル サルのポーズで記念写真

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 26 | |

| 夏鳥 | イワツバメ | 1 | 1 |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 1 | 1 |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 1 | 1 |

| 漂鳥 | アオジ | 3 | 3 |

| クロジ | 1 | 1 | |

| 留鳥 | イカル | 45 | 45 |

| ウグイス | 2 | 2 | |

| エナガ | 5 | 5 | |

| キジバト | 5 | 5 | |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 10 | 10 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 2 | 2 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 10 | 10 | |

| メジロ | 10 | 10 | |

| 総計 | 109 | 109 |

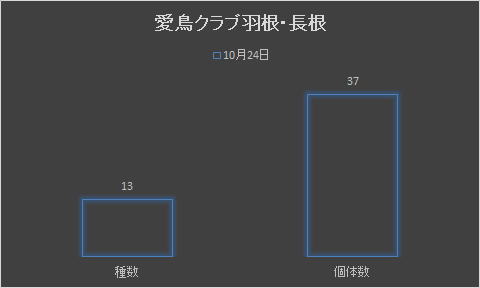

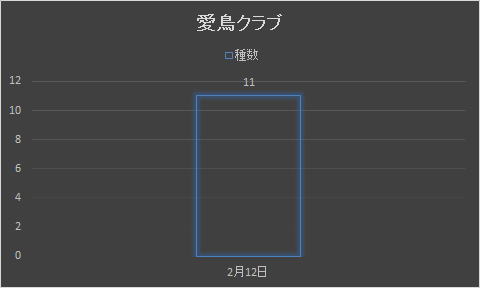

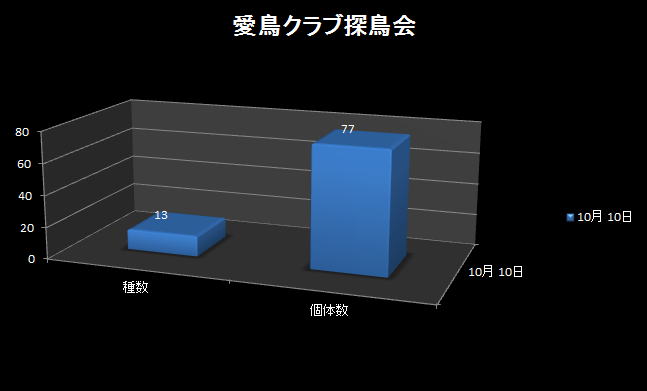

2024 10 21 愛鳥クラブ羽根長根

今日は萩小クラブ「探検・愛鳥クラブ」に参加した。5・6時限を使っての、4年生以上が参加するクラブ活動である。上天気のもと、5名の児童たちと、担任の先生、私を含めた合計8名で、萩小学校を後にした。秋の青い空が広がる。心地いいいそよ風が日差しの強さを和らげてくれる。信号機を渡り山陰川へと出る。カワセミのポイントだ。今日は何と、往路と復路の2度、カワセミを見ることができた。滅多に無いサプライズに児童たちは大喜び。カワセミ相はこれだけでは終わらない。2つ目の山陰川に架かるオオイ橋でも、上流に向かって飛び去るカワセミがいた。多分、橋の下を潜って行ったに違いない。今日はこれだけでは終わらない。最終目的地の向山大池で、縁からダイブして漁をするカワセミを見たのだった。もうどれだけ偶然が重なればこのような事が起こるのだろう。信じられないよりも呆れてしまう。まだまだある。ノビタキのなっか姿を見た。ひたすら南下し、海岸線から先は休みなく飛び続ける。そんな大それたことを、鈴間と見まごうほどの小さなノビタキが成し遂げているなんて。児童に話す口調もついきつくなってしまうのは仕方ないか。初確認の種もいた。山の端から激しい羽ばたきで姿を見せたのはハイタカである。いよいよやって来たか、と思った。朝夕の冷え込みが本格的になってきた。北海道からは雪の便り。野鳥の世界も入れ替わりが着実に始まっていた。6時限終了時間に間に合うのが、今や自分にとっての1番の関心になってきた。無駄口控えてひたすら歩いた。

カワセミ・ノビタキ・ノスリ・ハイタカなど魅力的な野鳥に出合えた

①②カワセミ ③ノビタキ ④シマヘビ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 21 | |

| 夏鳥 | ノビタキ | 2 | 2 |

| 留鳥 | カイツブリ | 1 | 1 |

| カワセミ | 2 | 2 | |

| キジバト | 3 | 3 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| スズメ | 30 | 30 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハイタカ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 7 | 7 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 52 | 52 |

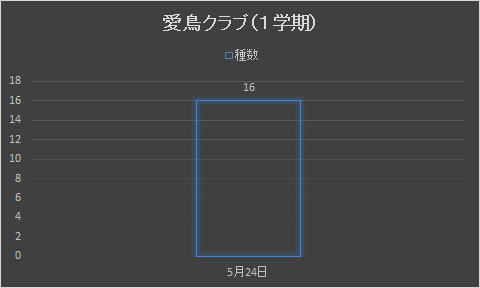

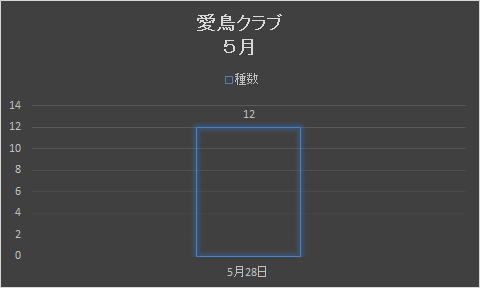

2024 5 20 愛鳥クラブ

1学期のクラブ活動に参加した。クラブの名前は「愛鳥探検クラブ」と言う。今年は7名。ただし今日は6名でである。さらに、先生もお二人参加してくださった。サギやカワセミ、できたらセグロセキレイのアルビノを観察したいと思い、学校から下の方面に向かう。樹の種類ごとに緑色があって、これを正確に写生するのは難しいと思うし、できたらいいなとも思う。市民館の軒先に陣取ったツバメを観察。親が餌を運んでくると、ヒナたちは一斉に大きく口を開け鳴きき叫ぶ。その仕草に癒されるのだ。隣にあるコシアカツバメの巣には、主人が留守の間にスズメが占領していた。市民間だけでなく、小学校の校舎にある全てのコシアカツバメの巣は、スズメが運んだ巣材が覗いており、コシアカツバメのものではなくなっていた。今の所、コシアカツバメの姿はなく、巣作りもなされてはいない。学校から離れるとすぐに山陰川が見える。ここにアルビノがいる。さらに神社の前を進んでいくと、電線でホオジロが鳴いていた。スコープは子どもたちが交代で使った。ホオジロの顔もハッキリと見られた。ホオジロはその後も姿を現した。すっかり友達になったようだ。カワラヒワやキジバトを見ながら最終目的地の羽根の田んぼに向かう。サギがいるかな?この時が一番緊張する。いないと困ってしまうからだ。ざっと全体を見渡し、2か所で白い点を見つけたのでひとまず安心をする。最も見やすいのをスコープで捉えるよう指示をする。数羽ほどいたようだ。首を伸ばすと現れ、縮めると視界から消える。だから、正確な数はハッキリしない。それでも、この群れにはダイサギとアオサギの2種類がいることが分かった。ダイサギについて、今いるのは夏鳥として飛来した個体で、チュウダイサギというダイサギの亜種であることを説明する。それに対をなすダイサギ(オオダイサギ)は冬鳥なのだ。今まで留鳥として覚えたダイサギは、実は、2種類の亜種であり、それぞれ、冬鳥として、夏鳥として飛来してのだ。下校時間が迫った。帰途で見つけたのはあのカワセミであった。

五月晴れの下、いろいろな野鳥を観察した。大きなシマヘビに一同びっくり。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 20 | |

| 夏鳥 | イワツバメ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| カルガモ | 1 | 1 | |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| キジバト | 3 | 3 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| セグロセキレイ | 5 | 5 | |

| ダイサギ | 5 | 5 | |

| ヒヨドリ | 5 | 5 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 40 | 40 |

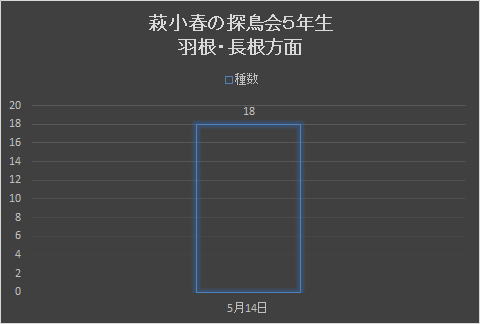

2024 5 14 春の探鳥会1年生 羽根・長根方面

1日遅らせたのが良かった。スタートは曇り空ではあったがやがて雲が切れて青空が広がった。田んぼの間を歩いて野鳥を見る。ぽっかりと浮かぶ白い雲と青い空、ジブリ映画の一場面を見ているようだ。市民館の軒先にツバメが巣を造った。子どもたちが見守る中、親ツバメは巣に戻ってヒナに餌やりをする。その度に、ヒナたちは大きな口を開けて餌をねだる。親鳥は休む間もなく再び餌を探しに飛び去って行く。それを休むことなく繰り返すのだ。学校を離れて、子どもたちが毎日通う道をセンサスする。ツバメが飛び交う。きっとヒナが待っているのだろう。電線に止まっているものもいる。休むことも必要だろう。田んぼのオタマジャクシを見つめた。大きいのはカエルのような形が見えてきた。小さなのはまだまだオタマジャクシだ。あめんぼうや虫の様なのもいる。山の方からウグイスの声がする。田んぼにアオサギがいた。右にに行ったり左にきたり。スコープ泣かせのアオサギである。ここでハシブトガラスの声。いいタイミングで鳴いてくれた。2種類のカラスの名前と鳴き声の違いについて話す。これは、萩小の子どもにとっての登竜門と、私は勝手に思っている。今日の探鳥会は1年生として最初の探鳥会なので、できるだけたくさんの鳥たちを見せてあげようと思い、フィールドスコープを目一杯使った。それでも、最初の内はうまく覗けない子が多かった。すぐに見られそうに思ってしまうが、実は、練習をしないといけないのだ!この辺りはよく理解しておく必要がある。あと数分で探鳥会も終わる。そんなタイミングで、待ちに待ったカワセミが出現した。山陰川の本流ではなく、狭い水路を縫うようにしてカワセミが飛び去って行った。それは瞬く間に姿を消した。トンネルに入ったのだ。1秒の半分くらいの時間だった。それでも、「見た!」「見た!」の声が挙がったのは嬉しかった。もうひとつ、大きなサプライズがあった。あの、秋の探鳥会で見つけたアルビノが、まだ元気にしていて、みんなの前に姿を見せたのだ。彼は(アルビノ)民家の屋根にとまってジャンプをしていた。とても気分が良さそうであった。もう一羽の普通種のセグロセキレイと一緒にいるので、孤立していないのが安心材料である。アルビノは萩小の子のアイドルといっても過言ではなくなった。

1年生にとっては初めての探鳥会である。

①②ツバメの子育て ③-⑦セグロセキレイのアルビノ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 14 | |

| 夏鳥 | サンショウクイ | 1 | 1 |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| ウグイス | 5 | 5 | |

| カルガモ | 3 | 3 | |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| セグロセキレイ | 5 | 5 | |

| ダイサギ | 1 | 1 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 5 | 5 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| ムクドリ | 1 | 1 | |

| 総計 | 42 | 42 |

2024 5 8 春の探鳥会室林道

萩小学校から室林道まで6名の児童と野鳥を観察して歩いた。学校付近では、ツバメ、ヒヨドリが空を飛び交っていた。電線で鳴いているのはホオジロだ。きれいな声でさえずっている。林道への登り道を息をきらせて行く。民家が途切れて林の中を歩きだすと、ようやく山の野鳥が現れた。ウグイス、センダイムシクイ、ヒヨドリなどが鳴きだした。そこへ突如として現れたのがサンコウチョウであった。特徴ある鳴き声とその姿は一度聴いたり見たりしたら決して忘れない。何人かの子は姿も見たようだ。そして目当てのオオルリとキビタキがさえずる鳴き声を耳にすることができた。観察の合間にはサワガニも見た。最近の子はこの種の生き物に触りたがらない。しかし、このクラスは全員が、ハサミに注意をしてカメラの前におさまってくれた。今回のように学校から室林道の入り口まで歩いて観察するのも悪くないと感じた。林道の中に入ると姿を見つけることがとても難しいからだ。今後の参考にしたいと思う。

とても仲の良いクラス。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 08 | |

| 夏鳥 | オオルリ | 1 | 1 |

| キビタキ | 2 | 2 | |

| サンコウチョウ | 1 | 1 | |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| センダイムシクイ | 1 | 1 | |

| ツツドリ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 2 | 2 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 20 | 20 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 55 | 55 |

令和5年度

2023 12 5 萩小探鳥会1年生羽根・長根方面

1年生にとって、春の探鳥会に続いて2回目の探鳥会である。放課後行事である「子ども探鳥会」に参加している児童もいるが、そうでない子にとっては、久しぶりの野鳥とのふれあいとなった。それが、とてつもない鳥と出会うことになろうとは。校庭で双眼鏡の使い方をおさらいした後学校を後にする。萩に2基しかない信号機を渡り山陰川を渡る箇所へ。カワセミを見たい!どの子からも同じ答えが返ってくる。しかし、その期待は空しく終わる。ところが、鳥の神様はもっと凄いプレゼントを用意していた。それには前段がある。その鳥は1週間前に既に見つけられていたのだ。場所は今日は違う所で。セキレイなのだが、亜種ではないかと疑うくらいの凄い白化だったそうだ。こともあろうに、その本人が目の前に現れたのだった。すぐに、事の重大さを皆に伝えた。聞いた通りほとんどが白でポツポツと黒い分があるだけの姿。もう感嘆の声というか溜息がでるのみ。我々は鳥の方へ、鳥は我々の方へと進み、もう細部が肉眼で確認できる程に接近。暫くは至福の時を過ごした。子どもたちも何となく異常なことに気付いたようである。鳥が鳴きながら飛び去ったのでようやく先に進め事ができた。やれやれもうエネルギーを使い果たしてしまった。その後、ノスリが3羽もいた。1本の電柱に2羽も止まっているのだ。これでもすごい。田んぼではハシボソガラスが採餌中。田んぼでは定番のハクセキレイとセグロセキレイももちろんいる。大白化を見た後なので、普通の姿に何となく安心できる。いろいろな鳥を見たが、何せ最初が強烈過ぎた。あっという間に時間切れとなってしまったのだった。

とんでもない事に遭遇

①カルガモ ②③ノスリ ④-⑫セキレイ(アルビノか?)

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 28 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 5 | 5 |

| 漂鳥 | ルリビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| ウグイス | 1 | 1 | |

| カケス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| ミソサザイ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 13 | 13 |

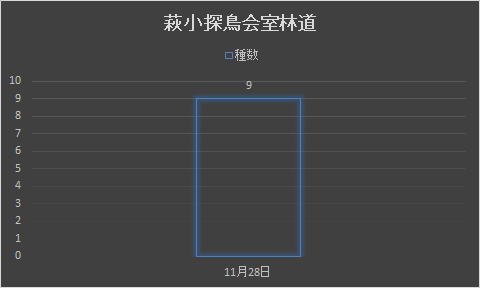

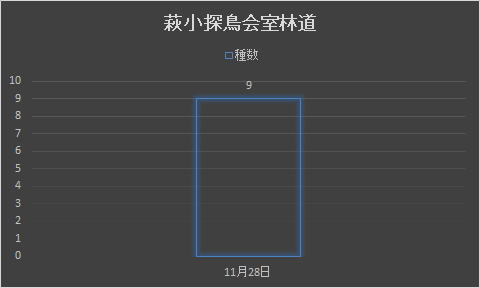

2023 11 28 萩小探鳥会6年 室林道

萩小探鳥会としては最後となる6年生。探鳥会の朝、6年生が自転車を引いて登校するのを見てきた今の6年生。今朝登校の最後尾に付け自転車と共に現れた。いつの頃からか、自転車探鳥会が定着したのはいつの頃からだったのか?もう思い浮かぶことができない。担任の先生の発案であったのは間違いない。学校から室林道まではだらだらの上り坂が続く。自分だったらやめたいと思う。先生も、よほど自信がないと児童と一緒に自転車に乗って来られないのは請け合える。残念なことに、ミソサザイの地鳴きが聴かれたのは自分ひとりだけだったということ。校庭で一度別れ先発隊として林道に着いた時には、林道の入口の谷の方から、ミソサザイが「チェ・チェ・チェ」と鳴いていたのだった。この声を聴かせてあげたいと祈る気持ちで到着を待っていたのだ。その場所で探鳥会のスタートを切ったのであるが、意地悪なことに全く鳴いてはくれなかった。これが今日1番の残念であった。呼吸を整えて探鳥会の開始。やはり最初に声を聴かれたのはヒヨドリであった。感謝しなければなるまい。最初にはなしたのは、「冬の室林道は鳥が少ない。」「その上に姿を見るのはさらに難しい。」「でも、これも探鳥会の姿なんだよ。」と。半ば励ますつもりであったが、「海岸の水鳥を見たり、田畑で採餌する鳥を見たりするのは初心者向きで簡単。」「でも、さえずりの消えた冬季の山の探鳥会は、そう簡単には鳥を見つけることはできないんだ。」「皆はもうベテランなのだから上級者コースに来ているんだ。」との言葉が出てしまった。それほど全神経を耳に集中しないと、冬の山の鳥を攻略するのは無理な事なんだと知って欲しかったのだとも言える。鳥影の濃い所ではいくつかの種がまとめて現れたりする。メジロ、ヒヨドリ、アオゲラ、ウグイスはほぼ同じ地点で声を聴いた。混群の話をしてみた。互いに餌取の場所を違えることで喧嘩にならなくてすむ。もっとも、こういった行動は生まれつきのもので、相手を思い図ってやっているわけではない。たまたま採餌をする場所が異なる鳥たちが集まっているに過ぎない。それが採餌には有利に働いて、そういった行動が遺伝子の中で広まったというのが定説であるが。ミソサザイはダメであったが、アオゲラ、ウグイスの声を聴くことはできた。ササの下に潜むウグイスがササを揺らせて移動するのも見られた。ウグイスを見るのではなくてササが揺れているのを見るわけである。全てが一見詰らなく思えるが、そういった地味なものがとても大事なのだ。春にも同じ室林道で探鳥会を行ってきた。その春の時の到達点よりも少しだけ足を延ばすことにした。それは、2か所目のオオルリの巣(もちろんヒナはいない)を見るためだ。春には、入口付近にあるオオルリの巣を見たのである。巣の場所を草木を目印にしていると様子が変わってしまう。一発では見けられなかったが、折り返す道で何とか場所を思い出し、無事巣にたどり着くことができたのだった。「やれやれ。」私語を我慢して欲しいとの約束はほぼ守られた。種数・個体数ともに大きくはなかったが中身の濃いものだったと思っている。中学生になっても鳥を見続けて欲しいと思う。

|

|

|

|

|

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 28 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 5 | 5 |

| 漂鳥 | ルリビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| ウグイス | 1 | 1 | |

| カケス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| ミソサザイ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 13 | 13 |

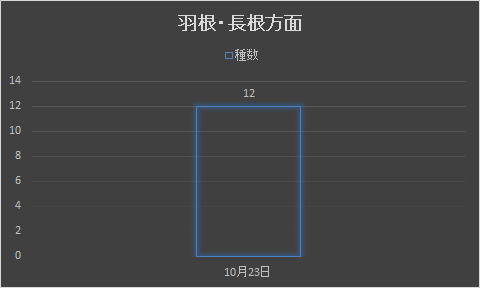

2023 10 23 愛鳥クラブ 「楽しい・楽しい・楽しい愛鳥クラブ」 羽根・長根探鳥会

目の覚めるような青空の元、萩の秋を楽しみながら野鳥観察を行った。午後の授業となるため午後2時開始と、決して野鳥を探す条件としては良くないが、その条件の中で最善の尽くすのが大切だ。スタートの打ち合わせで、今日の見たい鳥はノビタキで、夏鳥として日本で子育てを行い、秋に南で越冬するため、今まさに萩の田んぼを移動する姿が見られることを話した。まさに通過している姿が見られるのだと説明したのだった。ヒヨドリ、キセキレイ、ハシブトガラス、12種もの鳥を確認することができたのは幸運であった。そして、目当ての鳥ノビタキも。羽根の田んぼが見えると、直ぐにノビタキを探した。ノビタキは田んぼの中で採餌をしているハズである。暫く探していると、肉眼では豆粒以下のノビタキが見つかった。田んぼの畦の叢をあちこち移動をしていたのだった。個体数は3。まずまず一般的な数である。彼らを見られるのは5分5分と踏んでいた。だから、姿を見たときは、特別珍しくもないのに感動した。よくいてくれたと。6度川を横切った。橋の上から探したのは当たり前であるがカワセミ。萩小1番の人気鳥。6回も機会があったのにも関わらず、出会いはなかった。青空が特別きれいであった。その空を1羽のトビが占領していた。まことに気持ちよさそうに輪を描いている。ああ鳥がうらやましい。愛鳥クラブというだけあって子どもたちは鳥に詳しい。6年生ともなれば直ぐに見た鳥の名前が口からついて出る。頼もしく思う。中学に入っても鳥を忘れないでと願う。

野鳥精鋭部隊

6回の川渡り カワセミは現れてくれませんでした。しかし、ノビタキというプレゼントが待っていた。

ノビタキ3態 2023年10月14日撮影 羽根

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 23 | |

| 夏鳥 | ノビタキ | 3 | 3 |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | カルガモ | 2 | 2 |

| カワラヒワ | 30 | 30 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| キセキレイ | 2 | 2 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| トビ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 64 | 64 |

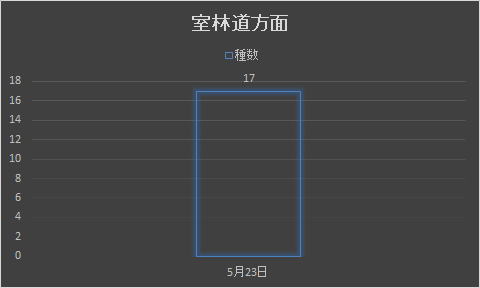

23 5 22 愛鳥探検クラブ

愛鳥探検クラブに参加した。今年から探検の文字が追加されたのだった。行先は室林道方面。林に入るまでは田んぼや庭先、水辺の鳥を楽しむことになる。ただし、かなり暑いのでさっさと木陰の中に入りたい誘惑に駆られる。それでもウグイスやヒヨドリといった馴染みの鳥や、サンショウクイのような初めて知る鳥が出たりすると歩みが遅くなるのは仕方がない。探検はどのようなことをするのか、ここは子どもたちに任せようと思う。ひとつだけ教えたのは、スイバ(スカンポ)を土手で見つけたのでその葉をむしゃむしゃ噛んで見せたのだ。奇異な顔が面白い。まずくないよ。子どもの頃やったから何ともない。一人の子が真似をしてみた。苦くない!そうこうしているうちに林の場所にたどり着いた。ひんやりとして爽快である。鳥の鳴き声も聞こえる。ウグイス・ヒヨドリ・メジロ。そして突然に、ホトトギスが例の調子で「トッキョ、キョカキョク」「トッキョ、キョカキョク」と始めたのだった。これにはみんな驚いた様子だ。何しろ声がデカくてあの節回しである。もちろん聴きなしである「特許許可局」の説明を、やや自慢げな口調でした。ホオジロがソングポストでさえずるのをスコープで観察した。モズと混同しやすい鳥なので図鑑を開いて確認する。重いスコープは交代で担いでくれた。

野鳥のみならず草花、鳥の巣、アリの巣?いろいろ観察対象がありました。鳥の巣は地域の方からのプレゼントです。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 05 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 22 | |

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 1 | 1 |

| カモ | カモ | マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 5 | 5 |

| スズメ | アトリ | カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 1 | 1 |

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | |

| カラス | カラス | ハシボソガラス | Corvus corone | 1 | 1 | |

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | |

| スズメ | スズメ | スズメ | Passer montanus | 1 | 1 | |

| セキレイ | セキレイ | セグロセキレイ | Motacilla grandis | 1 | 1 | |

| ツバメ | ツバメ | コシアカツバメ | Hirundo daurico | 1 | 1 | |

| ツバメ | Hirundo rustica | 1 | 1 | |||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 5 | 5 | |

| ホオジロ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | |

| ムシクイ | ムシクイ | センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 1 | 1 | |

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 1 | 1 | |

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 1 |

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 |

| ペリカン | サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 |

| 総計 | 26 | 26 |

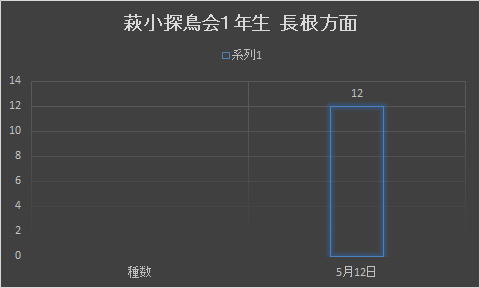

2023 5 12 萩小探鳥会1年生長根方面

たったひと月前まではお母さんに送ってもらい保育園に通っていた子供たち、野鳥ファンを増やすのかどうかそれなりの緊張を強いられて朝の挨拶をした。まずは基本的な話をする。双眼鏡は大事に扱ってね。太陽を見てはダメだよ。川を見たらカワセミ探そう。カワセミは既に彼らにとって憧れになっている。どうやら先輩からの受け売り知識もあるようだ。萩小の子らしい愛鳥精神の豊かな持ち主になって欲しいと願うばかりだ。サンショウクイをスコープに収めた。少し珍しい鳥。ウグイスはさえずり。姿はとても珍しい。田んぼが見えてきた。予想通りカモとサギがいた。畔にいたカルガモが田んぼへと泳ぎだした。山と田んぼの間に見え隠れするのはアオサギである。くちばしの色、体の色の観察を行った。2度目の山陰川とその支流である室川を渡る。やはりカワセミは難しかった。しかし、細かな魚の姿をたくさん見る。やがて羽根の田んぼの入口に着く。田んぼに見えるのは真っ白なダイサギの姿だ。10羽くらいはいたか。感想を聴いてみる。鳥ファンを増やすことができたようだ。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 12 | |

| 夏鳥 | サンショウクイ | 1 | 1 |

| ツバメ | 1 | 1 | |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| カルガモ | 3 | 3 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| スズメ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ダイサギ | 10 | 10 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 32 | 32 |

2023 5 9 萩小探鳥会6年生室林道

今回は児童を室林道まで先導する役目をした。道中ではウグイスやキビタキのさえずりがあった。先頭から最後までは到着時間に数分の差がでたであろうか。呼吸を整えて野鳥観察を開始。最初に現れたのはやはり個体数の多いヒヨドリであった。木々の中を移動する姿も見える。サンショウクイは林道よりも平地に多い。それでも今の時期は最もサンショウクイを見る機会が多いであろう。今日も鳴き声を確認できた。サンショウクイが出たらサンショウを紹介しないわけにはいかない。その辺に生えているサンショウの葉をちぎり匂いを嗅いでもらう。頭をすっきりしてもらい観察を続ける。本命の姿は駄目であったが延長された表現物を見ることができた。巣である。緑色をした真新しい苔でできた巣、いつもまに造ったのだろう。先回見たときには無かったはずだ。ウグイスのさえずりの種類が4つほどあることを話す。師匠からの受け売りで随分多くの回数話したと実感している。ヒーホケキョは聴かれなかったが、その他の3つの鳴き方はその場で確認できた。ひとりの子がピッと鳴いたと言った。もしかするとエゾムシクイかも知れないよと話す。最近確認したこともあり、自分としても自信を持って答えた。聴きなしを話した。センダイムシクイの焼酎一杯グイー、ホオジロの一筆啓上仕り候は特に有名。両者とも確認できたのはよかった。しかし、そのように聴くのはとても難しいと思う。

緑の中をセンサスして歩いた。①は今年造られたオオルリの巣。離れて観察。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 09 | |

| 夏鳥 | エゾムシクイ | 1 | 1 |

| キビタキ | 1 | 1 | |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| センダイムシクイ | 1 | 1 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 10 | 10 |

令和4年度

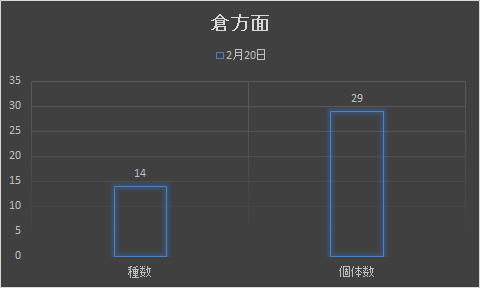

2023 2 20 愛鳥クラブ倉方面

萩小学校のクラブ活動(愛鳥クラブ)に参加した。午後からの探鳥会は珍しいが授業の一部なのでそうなってしまうのだろう。他のクラブでは全く問題にならないのであるが。その割には13種も観察できたのは意外であった。スタートは山陰川添いを見て歩いた。モズやツグミが土手の梢にいた。川の中にいたのはセグロセキレイとキセキレイ。土手には朽ちたカワセミの巣箱がある。昔、萩小学校の児童が設置したものであることを話す。鳥の師匠である山口さんが指導をしたのだ。さらに進み県道を横切る所で見たのはタシギである。この名前を紹介するのは初めてである。そして、残念ではあるが、カワセミの姿を見ることはできなかった。後半は山の鳥にする。善住禅寺の裏庭をお借りし歩く。可愛らしい花も咲いていて良い雰囲気であった。子どもたちのリクエストで水琴窟にもよる。高台にある平和の鐘を鳴らして下る。スタート時に目標数を15に決めた。そうするとあと2種足らないことになる。助け船が出た。イソヒヨドリである。最近よく見る若鳥なのかメスなのかはっきりしない個体であった。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 02 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 20 | |

| 冬鳥 | コガモ | 2 | 2 |

| ジョウビタキ | 1 | 1 | |

| タシギ | 5 | 5 | |

| ツグミ | 1 | 1 | |

| 留鳥 | イソヒヨドリ | 1 | 1 |

| カルガモ | 4 | 4 | |

| キジバト | 3 | 3 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | 3 | 3 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 4 | 4 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 29 | 29 |

2022 12 7 萩小秋の探鳥会 6年生 室林道

年生にとって、今日が授業としての探鳥会の最後になる。彼らが1年生として入って来た時から一緒に鳥を楽しんできた。最後は室林道の冬を体験する。静かな中に野鳥たちの営みを肌で感じられる、探鳥会の基本とも思える場所なのだ。メジロ、ウグイス、ヒヨドリが鳴いた。ウグイスとシロハラは間違えやすい。微妙な地鳴きの違いを聴き分けるのは結構難しい。ソウシチョウのさえずりをルリビタキのさえずりと間違えた。一応訂正はしたのであるが、こんなので間違えるとは。キノコを見つけたり、マムシグサの毒々しい実に驚いたり、野イチゴを口に含んだりして自然を感じた。今朝はこの冬で1番の冷え込みであった。そうなると室林道はかなり厳しい所になる。野鳥も静かになる。そう予想していたところが、案に諮らんや結構鳴いてくれた。最後の最後に推しのミソサザイが姿を見せたのはでき過ぎの感がした。

静かな山の中で地鳴きを聴き分ける。一番好きな観察法だ。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 12 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 07 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 1 | 1 |

| 冬鳥 | シロハラ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| ミソサザイ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 8 | 8 |

2022 12 6 秋の探鳥会 1年生 羽根長根方面

春の探鳥会から半年余り、だいぶ逞しくなった1年生を連れて探鳥会を行った。それでも1年生は可愛い。できるだけたくさんの鳥を見てもらおう。双眼鏡はまだまともには使えない。自然と私の担ぐフィールドスコープの出番が多くなる。肉眼かスコープである。下賀茂神社を過ぎて野鳥の姿が多くなった。山ではハシブトガラスがペア同士で鳴いている。一緒に輪を描いているのはノスリだ。トビと間違える子どもたちに「あれは、ノスリと言うタカだよ」と教えてあげる。そのノスリのかたわれなのか、カキの木の上に鎮座するノスリがいた。進行方向なので徐々に大きく見えてくる。首が回っているなどと見た感想を話してくれる。羽根長根の田んぼへは出ないで置いた。風が強くなったからだ。その代わりに室方面に方向転換した。室川で見たのはホオジロ。新しい名前に皆興奮。あと1つで10種にこぎつけた。目を皿にして探したのはスズメであった。歩きずめの体を熊野社の境内で休める。休んでいたのは私だけで、子どもたちは常に動きづめであった。11時きっかりに学校に帰る。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 12 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 06 | |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| スズメ | 20 | 20 | |

| セグロセキレイ | 10 | 10 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 10 | 10 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| モズ | 5 | 5 | |

| 留鳥 集計 | 61 | 61 | |

| 総計 | 61 | 61 |

2022 10 24 愛鳥クラブ・羽根・長根

萩小学校2学期のクラブ(愛鳥クラブ)に参加した。快晴の素晴らしい秋の午後。ところが、校庭を出て、山陰川をよぎって、下賀茂神社までは、野鳥の姿はおろか、声すらも聴かれない状態であった。流れが変わったのは、民家の門にちょこりと止まっていたジョウビタキを見つけてからだ。オスのジョウビタキが電線・庭先へと動き回っている。初確認は2日前ではあるが、姿の初確認は今日だ。ジョウビタキの次はノスリだ。ゆっくりと上昇してゆく。トビよりは羽ばたきも交えて昇ってゆく。それでも、羽根・長根の田んぼまでは行こうと思う。ノビタキはどうか。とても気になる。2度目の山陰川を渡る橋に来たところ、足元で見られたのがカルガモだ。本当に足元の下の川の中にいた。しばらくは橋の上で辺りを見ていた。魚がいる様子もなかった。下流を何の気なしに見ていたら流れの中にあるヒューム管に青いものが見える。あまりに鮮やかなので金具でもあるのかなと思っていた。それでも気になったので双眼鏡を向けて度肝を抜く。それはカワセミの背中だったのだ。最も綺麗な所が見えていたわけだ。早速望遠鏡を向ける。生カワセミを見るのは初めての児童もいた。口々に出るのは「きれい」「かわいい」だ。そうだろうそうだろう。最初はどうなるかと思うような鳥の少なさ。最後は、こんなに見どころが多かったのは久しぶり。なんとも上げ下げの大きな探鳥会であった。

カワセミ、ジョウビタキ、ノスリなど13種も見られた。生カワセミを初めて見た児童もいた。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 24 | |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | カルガモ | 3 | 3 |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 5 | 5 | |

| キジバト | 2 | 2 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| セグロセキレイ | 2 | 2 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| モズ | 3 | 3 | |

| 総計 | 37 | 37 |

2022 5 23 愛鳥クラブ室林道方面

午後2時という探鳥会としては異例のスタート時間がクラブの特徴。5・6時限を使うためである。今年度のメンバーは4~6年生6名。昨年度の2倍となった。1時間45分だとさすがに遠くは無理なので、コース決めには神経を使った。それでも、当日になってみないと現れる鳥は分からない。当然ではあるが。室林道は遠くて無理そうなので麓の室地区を中心に見ることにした。その中でも、臺川沿いを選んだ。川沿いには何らかの鳥がいるのではないかと踏んだからだ。カワセミもその一つではあるが、幸運に恵まれないと難しい。最初はヒヨドリやセグロセキレイを観察していた。ヒヨドリはかなり多い。左右の山から田んぼを飛び越えるのが目立つ。上空を点のように見えるのはトビかノスリ。飛び方や鳴き声で識別。その両方がいた。川には魚も泳いでいたし、土手にはチョウも飛んでいる。地検のこともあるが割と強い風が吹いているので、カンカン照りの割には過ごしやすいのは大いに助かる。子どもは視力が良いことが良く分かる。川の底に小鳥がいるのを見つけた。すぐに双眼鏡を向ける。それはカワラヒワが水浴びしている姿であった。しばらく見ていたら、今度は別の鳥が川の中に入っていく。暑さのせいなのか?ホオジロだ。こちらも盛んに羽をばたつかせている。きれいに洗っているようにも見える。スコープにとらえて皆で観察した。帰路、カブトムシを起草してくれた細井さんとバッタリ出会った。せっかくなので写真におさまってもらう。あわせて、買う際の注意事項を教えてもらった。いい交流ができた。そして、最後の最後にキビタキのさえずりを聴き学校へと戻った。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 23 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| ハチクマ | 1 | 1 | |

| 留鳥 | ウグイス | 10 | 10 |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 5 | 5 | |

| キジバト | 2 | 2 | |

| コジュケイ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 4 | 4 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 5 | 5 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 66 | 66 |

2022 5 17 萩小探鳥会1年生、長根方面111

1番心配な天気からスタートした。スマホで講師のひとりが天気を確認すると、今が1番心配とのこと。1年生は長根方面。通学路をひたすら歩いていく。校庭では、双眼鏡の使い方を練習する。低学年には結構難しいものだ。川を見たらカワセミが萩小の合言葉。コースで5回川を横切ったけれどカワセミは駄目であった。神社周辺は緑が特に多いので野鳥の声も多い。キビタキ、ウグイス、ホオジロのさえずりを同時に聴く贅沢さであった。ホオジロは姿も見られた。長根方面の田んぼにいたのはダイサギだ。長いくちばしで体を描いているのを見つけて、あっつ掻いてる言うこがいた。面白い仕草は直ぐに見つけてしまうのが子どもだ。パラりと降ってきたので急いで学校へと引き返す。話が違う。それもほんの短い時間であった。徐々に明るくなり雨の心配は全くなくなった。最後のカワセミのチャンスも逃して学校へと戻った。校庭であいさつ。ありがとうございました。人数は少ないけど大きな声が響き渡った。授業中の学年にもしっかり伝わったことだろう。

今日、一日、鳥を楽しみました。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 17 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| ツバメ | 30 | 30 | |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| ケリ | 2 | 2 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ダイサギ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| ムクドリ | 5 | 5 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 63 | 63 |

2022 5 10 春の探鳥会6年生 室林道方面

昨日までの雨も夜のうちにあがり、今朝は絶好の探鳥会日和となった。6年生は室林道となっていたが(学校と室林道は自転車で移動)雨上がりで道路もスリップしやすくなっており、大事をとって歩いて行くことに急遽変更した。結果的にこれが良かった。鳥の影は室林道までの間が多かったのだ。自転車を漕いでいたら鳥どころではないだろう。民家のある間は少なかったのであるが、山が近づくとどんどん声が増えていった。ウグイス・メジロ・ヒヨドリは言うに及ばず、キビタキも右からも左からも聴こえてくるのだった。シジュウカラ・ヤマガラ・ホオジロの留鳥組はわりと控えめであった。以上はさえずりの状態である。字鳴きも多い。サンショウクイ・ヒヨドリも元気いっぱいだ。ヒヨドリについてはヒナ、幼鳥らしい声も交じって聴こえた。林道に近付いた所でサンコウチョウがさえずった。今年になって初めての声である。室林道に入る。オオルリは未だ聴かれない。これは駄目かも。代わりを用意。去年の巣を見てもらうことにした。確認できたのは20種。これはかなり多い。

落ち着いた様子で探鳥会

①カブトムシの寝床(小学校にあげるもの)

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 10 | |

| 夏鳥 | エゾムシクイ | 1 | 1 |

| キビタキ | 5 | 5 | |

| サンコウチョウ | 2 | 2 | |

| センダイムシクイ | 5 | 5 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | ウグイス | 10 | 10 |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 5 | 5 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 65 | 65 |

令和3年度

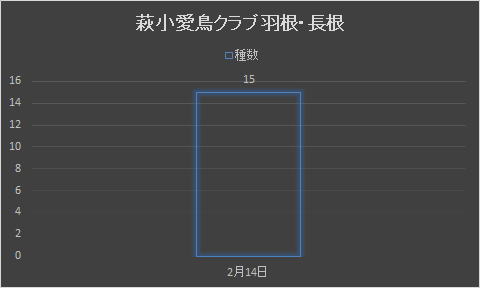

2022 2 14 愛鳥クラブ羽根・長根

前日の夜中まで雨が降っていたので心配したが、何とかクラブ探鳥会ができそうなのでホッとした。曇ってはいるが全く寒くはない。午後2時に学校をスタートして羽根・長根方面に行く。田んぼで群れを観察したかったからだ。クラブ員は4年生の3名。それと、3年生が6名体験入部で合流することになった。スタートして間もなく、民家の垣根を移動する一団がいた。エナガである。群れ第1号だ。そこから急に野鳥が現れ始めたのは偶然か。エナガは混群の先頭を切って進むようであるから何か関係があるのかも。多分関係は無いと思うが。山陰川ではまとめて現れた。モズ、カルガモ、キセキレイ、セグロセキレイたちである。カルガモは流れの中を行ったり来たりと忙しそうにしていた。羽根・長根の田んぼ道を歩いていると、実に様々な鳥たちが見られた。電線にとまるモズ、電柱の先にはノスリ、田んぼにはケリやツグミなど。けれども1番の見ごたえはカワラヒワの群れだろう。これで群れは2つ目だ。これで今日の目当ては達成できたと思っていた。ところがもう一波乱あったのである。山の麓から飛びたったのはチョウゲンボウだ。羽ばたいたり滑空しながら高度を上げて行き、それこそ鷹の目で地上をサーチしている。それがまた恰好がよいのである。1年2年生が下校してきた。お別れの挨拶をして我々は学校へと向かった。

4年生3名が愛鳥クラブ員 その後 3年生6名が体験的に参加した。(写真4枚目以降)

⑫⑬カルガモ ⑭キセキレイ ⑮モズ ⑯セグロセキレイ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 02 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 14 | |

| 冬鳥 | ツグミ | 2 | 2 |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| エナガ | 10 | 10 | |

| カルガモ | 6 | 6 | |

| カワラヒワ | 40 | 40 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| ケリ | 2 | 2 | |

| セグロセキレイ | 3 | 3 | |

| ダイサギ | 1 | 1 | |

| チョウゲンボウ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| モズ | 5 | 5 | |

| 総計 | 76 | 76 |

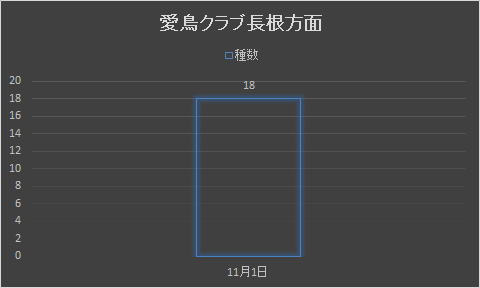

2021 11 1 萩小愛鳥クラブ2学期・長根方面

秋の探鳥会の最後は、クラブ活動の「愛鳥クラブ」となる。顧問の先生と、3人のメンバー(全員4年)と、私の、5人のミニ探鳥会ではあるが、濃い時間が取れる気がするので悪いとは思わない。今日は、オシドリを見せてあげようと最初から決めていた。オシドリの飛来する新堤池は、私たちの萩町の隣の赤坂町にある。従って、小学校からの距離はかなりあり30分くらいはかかるのだ。持ち時間が1時間50分の中、道中の観察も見ておかないといけないので、かなりの冒険ではある。実際は、後半は競歩状態になって、制限時間内にゴールインできたのだが。室地区ではジョウビタキの縄張り宣言の鳴き声が盛んにした。大げさに言うと屋敷毎にいるみたい。左手の田んぼにケリがいた。スコープでのぞくと赤い目が分かる。メンバーが真剣に観察する姿は良いものだ。おまけがあった。数羽の群れが隣の田んぼに移動したのである。灰色の姿が突然白と黒のハイコントラストに変わった。この変化は見ものだと思う。全校児童が行う「秋の探鳥会」においても拍手喝さいの場面があった。休む間もなく、メンバーが声を上げる。カラスが何かを追いかけていると言う。追われていたのはチョウゲンボウであった。小型のハヤブサで、冬季一杯この地に留まり、小鳥たちを狩るのである。カワラヒワの群れも見ものであるが、時間が欲しいのでひたすら歩く。新堤池は静まりかえっていた。普段は、水鳥の声や、周りの樹々からのヒヨドリの声が聴こえるのであるが。足音を立てないよう細心の注意をして池へと進む。観察ポイントでひたすら待つ。私が少し移動した途端数羽のオシドリが池を飛び立った。この瞬間は見ることができなかったようだ。こうなると待つのみ。暖かいのでやぶ蚊もいる。メンバーの服装はというと、半袖、半ズボン。これではたまったものではない。早く出てきて!。数分経った。左手から1つがいがシャナリシャナリ舞台にのぼって来た。待ってました!。つがいなのがうれしい。小さく空いた空間から池を眺める格好になるのであるが、塀の節穴から隣の様子を見るみたいで、わくわく感と後ろめたい感が同時に楽しめるかも。30分の道中を来た甲斐があった。やぶ蚊攻めには勝てないので早々に引き上げた。帰りは、冒頭に述べたとおりである。

野鳥観察にはもってこいの天気であった

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 01 | |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 5 | 5 |

| ハクセキレイ | 2 | 2 | |

| マガモ | 1 | 1 | |

| 留鳥 | オシドリ | 10 | 10 |

| カイツブリ | 1 | 1 | |

| カルガモ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 50 | 50 | |

| キジバト | 2 | 2 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| ケリ | 10 | 10 | |

| スズメ | 50 | 50 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| チョウゲンボウ | 1 | 1 | |

| トビ | 3 | 3 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 5 | 5 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| モズ | 5 | 5 | |

| 総計 | 159 | 159 |

2021 10 21 萩小秋の探鳥会6年生 室林道

最高学年の6年生は、室林道での探鳥会と決まっている。昔は、全校児童に保護者まで参加して、学校から室林道まで歩いたのだった。室林道までの距離からして、林道の中での観察はとても短くなり楽しみが半減していた。200名近い探鳥会なんて普通あり得ないことでもあった。いろいろ改善をして今の形になったが、学校から離れている室林道コースをどうしても外せなかった。萩町は四方を山に囲まれていて、野鳥も、山の野鳥の種類が多く、また魅力的な鳥たちに出合える機会にもなったのだ。例えば、春の探鳥会では、ウグイスのさえずりに加えて、オオルリやキビタキの美しい姿やきれいな鳴き声を聴くことができるのだから。秋は秋で落ち着いた雰囲気の中で観察できる。そういった野外体験は他所の学校ではまずできないと思う。学校と室林道との間を自転車でカバーするアイデアは、クラブ(今でもいくつか行われていて、その中に愛鳥クラブもある)で探検クラブ(現在はもう無い)を担当した先生が考え付いた。一足先に室林道へ向かい、子どもたちの登ってくる子たちを待つのが私の日課となったのである。今日のおおよその様子を調べておくのもこの時にする仕事になる。春なら、オオルリのさあえずりが聴こえるなどである。今日は、鳥ではなく虫であった。アザミ(正式な名称は分からない)が林道入り口に咲いていて、そこへ、蜜を吸いにやってくる昆虫の中に、これも正式名は知らないが、ハチドリモドキが2・3匹、目にも止まらぬスピードで羽ばたき、ホバリングをした状態で蜜を吸っているのが目に入ったのだ。これは野鳥以上に面白いかもしれないと思った。子どもたちが到着するまでこの場を離れないで欲しいと願った。やがて、下の方から声がし始めた。本当は挨拶からやるのが筋であるが、気まぐれなガのことだ。いついなくなるやもしれぬ。すぐにアザミの前に集め、様子を見てもらった。収斂進化の見本のようなものが目の前にある。易しい言葉でこのことを話した。ようやく探鳥会に入る。6年生には、春の探鳥会時にラインセンサスを体験してもらった。「今日もやってもらいます」と言うと、うなずいて、思い出した素振りの子もいた。低学年の探鳥会は田んぼが中心である。今の時期には個体数・種数ともに、山よりもずっと多い。それに比べ、6年生の記録は貧弱なものに見えてしまうかもしれない。そんなこともあって、次の言葉も忘れないで伝えた。「私の鳥の先生から言われた言葉ですが、『見た鳥の数を競うのは本当の観察ではない。多い少ないではなくどんな状態なのかを正しく知ることが大事。科学的な視線に徹せよ』と言われたのを30年経ってもハッキリ覚えています。」種数としてはとても少ないが中身は詰まっている、そんな観察をめざしたのだった。観察種は、ヒヨドリ・カケス・メジロ・ウグイス・キビタキであった。

今日の主役は昆虫だった

①-③アザミの蜜を吸うハチドリモドキ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 21 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| カケス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 5 | 5 |

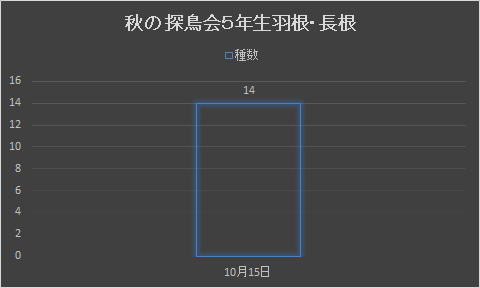

2021 10 15 萩小秋の探鳥会5年生羽根・長根

2日前に行った5年生・時とは雲泥の差の晴れ間が広がった。これが吉と出る凶と出るか。終わってみないと分からに。結果は良かったと言えるのではないか。個体数は曇天・雨天の2日前が多かった。片面、今日の青空が味方した部分もあった。鳥が飛ぶ姿が分かりやすいのだ。太陽の光は鳥を浮き上がらせてくれてレーダーのような役割をしれくれる。姿がキラリと輝くことさえある。曇り空はそれが期待できない。そんなこともあって、かなり上空のハイタカを発見できたのだった。同様の効果でノスリのつがいらしい2羽も見つけた。地上ではノビタキがが一推しだ。1年生の時はたぶん私以外には見ていなかった。今日は全員が確認することができた。この辺も明るさが有利に働いたと思う。要は、晴れの方がコントラストが高いのだ。小鳥のような微細なものを探すには影があった方がはるかに有利だ。ノビタキの南下個体については、自分としても思い入れがあってかなり熱っぽく語った。

羽根・長根の田んぼにて ノビタキ、ケリ、ダイサギなどを見る。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 15 | |

| 夏鳥 | ノビタキ | 2 | 2 |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 10 | 10 |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| カワラヒワ | 20 | 20 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| スズメ | 5 | 5 | |

| ダイサギ | 10 | 10 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハイタカ | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 5 | 5 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| モズ | 5 | 5 | |

| 総計 | 74 | 74 |

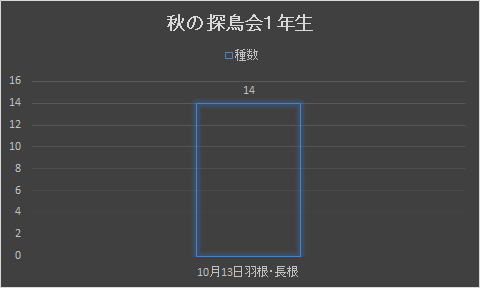

2021 10 13 萩小秋の探鳥会1年生・羽根・長根方面

綱渡りではあったが、何とか秋の探鳥会のスタートを切ることができた。本当は、今日はできそうにもない状態であった。天気の神様がかろうじて許してくれたのが、今日の天気であったと思えば、何とありがたいことか。念を入れて持参した雨合羽が役に立った。パラパラしだした時の子どもたちの様子はと言えば、帰りたい素振りは全く見せなかった。むしろやる気に満ちている。野鳥のスタートはモズである。竹林のてっぺんで、辺りを悠々と見渡している。秋の季語にもなっている「百舌鳥の高鳴き」よろしく、鋭い鳴き声をあげていた。その後も、たびたびモズを観察できた。近距離では、「小さな猛禽」と呼ばれる所以のくちばしの鉤を見た。鉤型のくちばしは、後ほど、トビが現れた際に同様のものを見た。田んぼで目立っている鳥はダイサギだ。スコープに入れると、子どもたち食い入るように見た。白い色が好まれるみたいだ。ライバルのアオサギも現れた。彼らは、地味なアオサギも公平に扱っているようだ。こども探鳥会に出ている子は多く名前をあげることができるようだ。自分の役割のひとつは底上げ活動と決まった。彼らが6年生になるまでに、少しでも手助けしてあげられたらと思う。羽根・長根の田んぼでは、見どころが結構多かった。ムクドリの群れ、カワラヒワの群れ、ケリ、点在するダイサギなど、時間がいくらでも欲しかった。雨も止んだので暑苦しい雨合羽を脱ぎ、生き返ったような気分で学校への帰途に着いたのであった。

1年生、雨にも負けずに頑張った

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 13 | |

| 夏鳥 | ノビタキ | 1 | 1 |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオサギ | 2 | 2 |

| カワラヒワ | 20 | 20 | |

| キジバト | 2 | 2 | |

| キセキレイ | 2 | 2 | |

| ケリ | 5 | 5 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 10 | 10 | |

| ダイサギ | 10 | 10 | |

| トビ | 5 | 5 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ムクドリ | 30 | 30 | |

| 総計 | 109 | 109 |

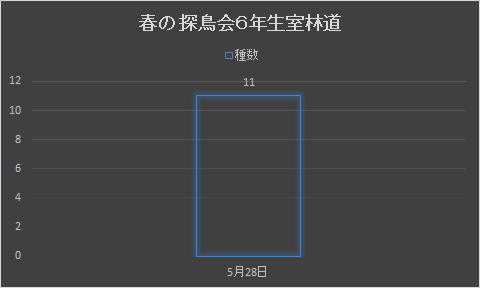

2021 5 28 萩小春の探鳥会6年生 室林道

梅雨の中休みに入り、延期々になっていた6年生の探鳥会をようやく行うことができた。室林道の入り口で待つとしばらくして下の方から声が聞こえてくる。子どもたちと先生とが自転車に乗って坂を登ってく声だ。これが定着したのは探検クラブの活動からだったと思う。探検クラブは無くなったが探鳥会の自転車使用は続いている。6年になると自転車に乗れることが楽しみになった。6年生には本格的な野鳥観察を体験してもらっている。ラインセンサス法の伝授だ。小学校ではあまりやられていないのでは。明るい曇り空はピーカンの晴天よりも野鳥観察には好条件だ。いわゆる捕食者から逃れやすいのでは?。そのかいあって予想通り室林道は鳥たちの鳴き声で満ちあふれていた。日本三名鳥のウグイス・オオルリ・コマドリのうちウグイスとオオルリのさえずりを聴くことができたし、もう少し幅を広げた和鳥四品(わちょうよんぼん)に入れられているキビタキもさえずっていた。もっと言えば、同じくわちょう四品のクロツグミもいたのであるが、残念ながら子どもたちが到着する前に鳴いたきりであった。初夏の探鳥会にふさわしい鳥と言えばホトトギスであろう。ホトトギスもしっかり鳴いてくれた。「特許許可局、・・・・」が聞きなしである。センダイムシクイの「焼酎一杯グイー」もすぐに覚えてくれた。「ヒリリヒリリ」はサンショウクイ。ちょうど良いことに道端にはサンショウが生えている。葉っぱをちぎって匂いをかいでもらった。それぞれの反応が楽しみなので毎年同じことをしている。ホトトギスの托卵は是非とも話さなければいけない事柄だ。生存競争の厳しさを感じてくれただろうか。

クロツグミ

室林道に来た、鳥を観察、学校へ帰る

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 28 | |

| 夏鳥 | オオルリ | 1 | 1 |

| キビタキ | 1 | 1 | |

| センダイムシクイ | 1 | 1 | |

| ヤブサメ | 2 | 2 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 11 | 11 |

2021 5 24 萩小クラブ「愛鳥クラブ」観音山方面

萩小クラブ(1学期)に参加した。先生を含め4人のミニクラブではあるが、野鳥など自然観察が好きな子どもたちが集まった。従って、全校でやる探鳥会とやり方とは自ずと違ってくると思う。そこで考えたのは、野鳥観察ののシンボルであるフィールドスコープを子どもたちに操作してもらうことにした。3人の子どもに2台のスコープを用意。大人を含めた5人で協力して使うわけだ。目立って多い鳥がいた。カルガモ、ヒヨドリ、である。カルガモが多いのは水田との関係がある。5月初めに萩中の田んぼが田植えを終えた。それから1カ月弱経ち水田には水草(雑草)が生え始めた。それを食糧とするカルガモが多くやって来たのだ。メンバーの中にノスリ(タカ科)が好きな子がいた。空を舞うのはノスリであって欲しいと思う気持ちがあふれていた。そこで、ノスリとトビの飛翔姿の見分け方を伝授することにした。3人は真剣に聴いた。ポイントは羽の角度である。ノスリはジェット旅客機のように翼端が上がっているⅤ字型をしている。それに対しトビは水平であるのだ。体で表現する子もいた。もう一つ、カルガモとカワウの飛翔姿の違いも教えた。モデルになってもらい、身長の真ん中で手を横に出すとカワウ、腰よりも下で手を横に出すとカルガモであると話した。羽の位置が身長の中心はカワウ、後ろ側はカルガモというわけだ。ここでコチドリが現れる。ツバメのように素早く飛べる鳥。子どもたちには深く印象に残ったのではないか。ツバメのスピードは良く知っていたがそれに対抗できる鳥がいたわけである。スタートから雨が降りそうな天気であった。子どもには傘を持参させた。(傘は観察に邪魔なので3本の傘を先生がリュックに引っかけて歩いたのだ)時々パラパラとした。それでも一切構わず観察を続けながら学校へと戻ったのだった。

いろいろなものを見た。

②カルガモ飛翔 ③④橋のけたのイワツバメの巣を見る ⑤あまり見たことのない花と鼻 ⑦30年程前に設置したカワセミの巣箱

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 24 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| コチドリ | 10 | 10 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | アオサギ | 2 | 2 |

| ウグイス | 1 | 1 | |

| カルガモ | 10 | 10 | |

| カワウ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 10 | 10 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 5 | 5 | |

| ハシボソガラス | 3 | 3 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 77 | 77 |

112021 5 14 萩小学校春の探鳥会5年生

快晴の探鳥会日和、少し暑すぎる程であった。5年生を担当。1回目の1年生と同じ羽根・長根コースを歩いた。校庭をでて間もなく、セグロセキレイを見つける。セグロセキレイは日本の固有種であることを話す。高学年なので専門用語を使う。神社ではメジロのさえずりを聴いた。さえずりの意味、目的を話す。併せて、生き物にとって自分の子孫を残すことが1番の目的であること。さえずりは主にオスだけが行い、目的があることなどを伝えた。5年生ともなれば曲がりなりにも意味を理解しているように感じられた。田んぼにアオサギとダイサギがいた。ダイサギのくちばしは夏と冬とで色が違うこと、夏にはレースの飾りが生えてくることを説明。羽根・長根の田んぼには何羽ものアオサギがいた。また、目の前を1羽のケリが通り過ぎて行った。室地区に入る。竹やぶからウグイス、雑木林からはキビタキのさえずりが聴こえた。ウグイスはオオルリ・コマドリとともに日本3鳴鳥であること、キビタキはきれいな声の鳥の5本の指に入ることを説明。それとともに、日本人は、昔から鳥の鳴き声を和歌や俳句に詠んでいたことなどを話す。「目に青葉、山ホトトギス、初ガツオ」

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 14 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| ウグイス | 1 | 1 | |

| カルガモ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| キジバト | 2 | 2 | |

| ケリ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ダイサギ | 4 | 4 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 49 | 49 |

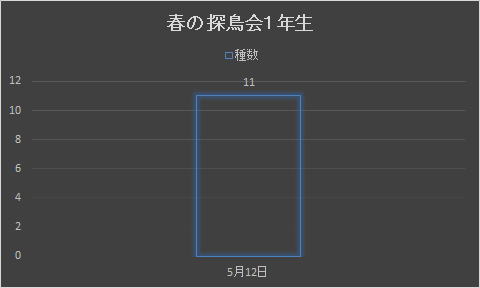

2021 5 12 萩小 春の探鳥会 1年生

柔らかな日が注ぐ校庭には2つのグループが勢ぞろいした。一つは自分が担当する1年生と4年生である。校長先生から紹介をしていただき、担当する4年生が進行を取り仕切った。初めての1年生に何を最初に教えたらよいのか、やはり、道具(双眼鏡)の使い方だろうと思った。野鳥に対する姿勢は現場で覚えてもらえば良い。大人なら簡単にみえる事も小さな子たちにとってはとても難しい。今回の説明は下手くそだとやっている最中に思った。記念すべき第1号は体育館そばの畑にいたハクセキレイであった。少し驚いたのは、観察を終えると自分から観察バッグにある野鳥図鑑(野鳥の会のポケット版2巻)を取り出して自分で検索し、色や大きさを調べる姿が多く見られた事である。それは最後まで同じであった。鳥を見たら図鑑で調べるという大切な手順を、初めての探鳥会の最初からできる。これはもう事件だ。彼らの今日の探鳥会への、大げさに言えば意気込みを垣間見た気がする。同じ体育館の側ではカルガモが顔を水につけ前に進んでいた。「草を食べてくれるのでお米がたくさん取れるんだよ。」と説明。山陰川を過ぎたところでハシブトガラスが鳴いた。ここで話しておかないと後悔するとばかりにカラスの話をする。1、萩には2種類のカラス、ハシブトガラスとハシボソガラスがいる。2、ハシブトガラスはカーカーと鳴き、ハシボソガラスはガーガーと鳴く。3、形の違いはくちばしの大きさで、ハシブトガラスの方が太く大きい、また、ハシブトガラスはおでこが絶壁。これからは、カラスがいたら本当の名前で呼んであげよう。これは萩小の子の常識なのだから。後半は県道332号線バイパス沿いを学校に向けて進むことにした。ダンプがひっきりなしに通りこれでは鳥もいないのかなと思いがちになるが、意外や意外、竹藪からたくさんの声が聞こえてくるのだ。種類は2つ。メジロとヒヨドリである。メジロは高いかわいらしい声で「チーチーチー・・・・・・」と鳴く。ヒヨドリは名前のとおりピーヨ、ピーヨ、・・・・・」である。この2つの鳥は花の蜜を巡ってライバル関係にある。両者が出合えばヒヨドリが体力にものを言わせて勝ってしまう。竹藪の奥にはおいしい蜜が採れる木でもあるのかしら?。再び校舎が見えてきた。朝通った道も分かる。そんな中に牛舎が立っている。前の広場に1頭の牛が繋がれているのが見える。黒い子牛だ。早速とばかりに、野鳥ならぬ牛の観察を開始する。望遠鏡の視野の中には納まりきれないほど大きく子牛が見える。耳には鮮やかな標識が付けられている。のぞいた子どもの反応を見るのが楽しみでこうした(野鳥とは離れた対象物を見せる)ことはたびたびしてきた。木を見てもよいし、草花を見てもよい。日頃見たことのない景色を見せることは大事だと思う。さらに進んでみると、もう1頭の子牛がいることが分かった。今度は白と黒のぶちであった。校庭まで戻って来た。心なしかたくましく見える。これが2か月前まではお母さんに連れられて萩保育園に通っていた子たちなのかと。節目々で子どもは大きく成長する。

観察したら図鑑でチェックを繰り返す 小学1年生とは思えない

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 12 | |

| 夏鳥 | ツバメ | 10 | 10 |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| ウグイス | 1 | 1 | |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 40 | 40 |

令和02年度

2021 2 9 愛鳥クラブ観音山方面

今日まで寒さが続くと報じられていたがその通りとなった。しっかり着込んで探鳥会に臨んだ。参加者はクラブの4名と先生。1学期のクラブはコロナでできなかった。従って今年度は2回だけとなる。それだけに、中身の濃い探鳥会にしたいと願っていた。その希望は彼ら(鳥たち)通じたらしく10数種もの鳥たちと出会えた。校門を出て間もなく山陰川でコガモを、ジャルダン・リラの近くでジョウビタキを観察した。ジョウビタキは我々を全く気にする様子はなく、悠々と、食べ物と格闘(種子をついばむ)していた。川面すれすれ、足を濡らしながら腰を振っているのはキセキレイ。ここの主のようにしている。カワセミも探したが残念ながらお留守であった。この辺りから風が強くなる。いくら子どもは風の子といっても寒かろう。防備が完全ではない子も見受けられた。急いで民家の立ち込める所へと避難。多少寒さは和らぐ。田んぼではセグロセキレイやツグミを見たがなぜかハクセキレイは1羽もいなかった。善住禅寺に向かう。サクラやツツジのつぼみを見たかったからだ。膨らんでは来ているがもうしばらくはかかりそう。つつじ展望台からの景色が良かった。寺の建物や保育園方面が一目で臨める。境内ではホオジロとアオサギを観察。もう少しじっくりと見たかったがそろそろ時間だ。不思議なものだ、今日のような寒い日に野外を2時間近く歩いていても苦にならないとは。学校に到着する前に、庭先の樹にいっぱいのスズメがとまっていた。どれもが丸々と膨らんでいて正に「ふくらすずめ」であった。

寒かったけれど収穫はありました。

①②逃げないジョウビタキ ③ダイサギ ④-⑥アオサギ ⑦何かの巣

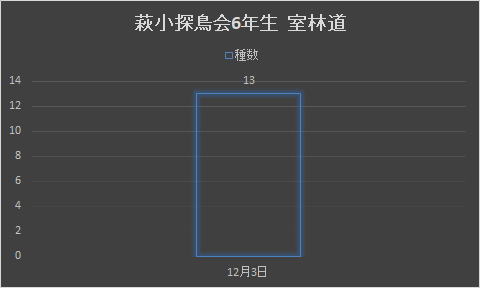

2020 12 3 萩小探鳥会6年生室林道

萩小探鳥会も今日の6年生で終わり。フィールドは室林道とほぼ決まっている。探鳥会の前にひと仕事を行った。人権集会に招かれ福祉会として話をすることになったのだ。その内容はまた機会があればお話ししたい。室林道へは児童はチャリで私は車を使う。年が年なので子どもたちと一緒の行動はどだい無理。林道の入り口で彼らを出迎える役割をはたした。冬季の室林道は野鳥の姿も声もとても乏しい。このことはスタート前のあいさつで断っておいた。それでも自分は冬の山のバードウォッチングが一番好きであることも。どこが良いのか。姿もなく小さな鳴き声である地鳴きが唯一の情報源であることが気に入っている理由だ。種の同定が難しいほどやりがいも大きい。はじめはヒヨドリとかシジュウカラとかの普通に見られる鳥がいた。最初に私が大きな声を出したのはミソサザイの地鳴きを聞いた瞬間であった。そして図鑑で姿とサイズを説明した。子どもたちの反応はかなり良かった。かわいいと言ってくれた。ミソサザイ贔屓の私はまんざらでもなかった。それ程時間を置かないでソウシチョウのさえずりが聞こえた。今度は帰化鳥の話をする。カナ表記では変な名前!となるが漢字では相思鳥となる。途端にロマンチックなものに変身するのだ。自分のラインセンサスコースの半分以上数進んだであろうか。最近樹が伐採されて明るくなった(日当たりも良い)場所で休憩をとり記念写真も撮った。彼らの最後の探鳥会になるであろう今日、色々な鳥を見てよい思い出になって欲しいと切に思う。帰路にはまた別の感動があったのであるがこの時は何も分からない。右カーブの頂点付近にタカらしいのがいたようなのだ。突然、激しい羽ばたきで後方に飛び去るのを見た。林の幹の間を飛ぶ姿なのですこぶる怪しいのであるが、ハヤブサのように見えた。子どもたちにもそのまま伝えたところ、その名前でどよめきが起きた。無理もないことだ。私でもハヤブサや双肩であるオオタカが現れたならおたおたすると思う。正直自身は無い。ハヤブサ・チョウゲンボウ・オオタカ・ハイタカの何れかではと思う。これはすごいことになってきた。そして最後はヤマドリの太鼓音で締めくくった。図鑑は大活躍。タカを見た後はキジ科の王様を紹介するわけであるから。最後にもう一度写真を撮って終了にした。自転車で危険なのは下り道だ。全員のブレーキをチェックして学校へ帰ってもらった。

彼らと一緒に鳥を見るのもこれが最後になろう

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 12 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 03 | |

| 帰化鳥 | ソウシチョウ | 1 | 1 |

| 漂鳥 | ルリビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| カケス | 1 | 1 | |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハヤブサ | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 5 | 5 | |

| ミソサザイ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| ヤマドリ | 1 | 1 | |

| 総計 | 17 | 17 |

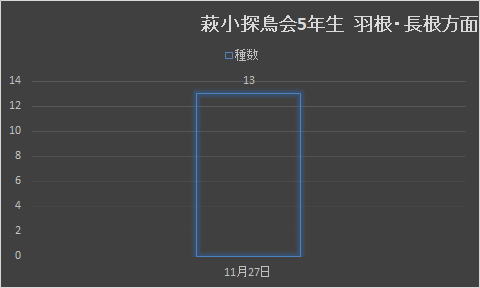

2020 11 27 萩小探鳥会5年生羽根・長根方面

探鳥会の2日目。3年生と5年生が行われ、私は5年生を担当した。行先が1年・2年と同じ羽根・長根方面なので比較できるのも面白い。はっきり言って1年・2年の時の方が鳥の数は多かった。コース上でまんべんなくいたように思う。今日は種数も少なかった(先回20種・今回13種)。しかし、冬季探鳥会の醍醐味である「群れ」は今回が上であった。上空を旋回する30羽ほどのハシブトガラス、田んぼの上を移動するカワラヒワ(約30羽)は結構迫力があった。子どもたちには、冬季は大きな群れをつくることなどを話す。数百メートル先の梢にノスリが羽根を休めていた。肉眼では豆粒大だ。フィールドスコープはこういう対象には無くてはならない道具だ。「こちらを見ている!」「かっこいい!」などの感想が聞かれる。ところが、もっとかっこうの良いのが現れるのだ。小鳥を追うハイタカだ。すでに萩地区にもハイタカ・オオタカ・チョウゲンボウが来ていてその姿を見つけるのが楽しみにしているのであるが、まさか探鳥会で見られるなんて本当に幸運であった。5年生の探鳥会ではオオタカが見られたと講師の先生から聞いた。贔屓の引き倒しにならなければよいが、野鳥を見るのには萩は本当に良い所である。5年生の足ならば大丈夫と勝手に判断し、1年・2年では行かなかった新堤池まで足を延ばす。そこにはカモがいてオシドリもいるハズ。歩幅を広げハイピッチで先導すること10分。15名が入るのには狭すぎる池の小道。フィールドスコープを真ん中に据えオシドリを見たらそのまま道を進んでもらった。全員が見終わったら今度は最後尾の子から観察して先へと進む。スコープの視野にはマガモとその奥にいるオシドリの姿があった。結構際どい試みではあった。長い時間いれば必ず見られるであろうが、そんな余裕は無論ない。来たらすぐに戻らないといけない程の時間だったのだ。その意味でオシドリには感謝。オシドリやマガモなどの夏羽について話す。そして、クジャクの羽を例に、ついついダーウィンの性選択まで話が行ってしまった。帰路でケリを見つけた。ケリにとっては迷惑な話であるが、どうしても飛ぶ姿を見せたかったので、近くまで迫ることにした。結果は予想通りであった。先日同様、田んぼの色と同じ色のケリが羽根を広げた途端、白と黒に縁どられた姿に変身したのである。無論感嘆の声が上がった。

青空と澄んだ空気を胸いっぱいに吸い

①セグロセキレイ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 11 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 27 | |

| カモ | カモ | オシドリ | オシドリ | Aix galerriculata | 5 | 5 |

| マガモ | マガモ | Anas platyrhynchos | 5 | 5 | ||

| スズメ | アトリ | カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 30 | 30 |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 30 | 30 | |

| ハシボソガラス | Corvus corone | 10 | 10 | |||

| スズメ | スズメ | スズメ | Passer montanus | 10 | 10 | |

| セキレイ | セキレイ | セグロセキレイ | Motacilla grandis | 20 | 20 | |

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 20 | 20 | |||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 10 | 10 | |

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | |

| タカ | タカ | ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 |

| ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 | ||

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 2 | 2 |

| 総計 | 145 | 145 |

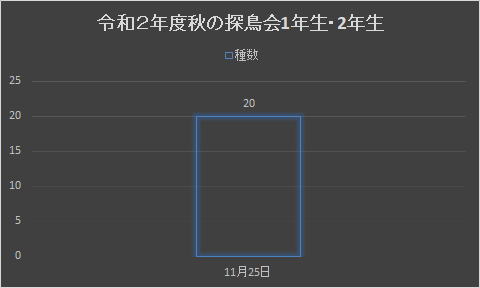

2020 11 25 萩小秋の探鳥会1年・2年生 羽根・長根方面

今年の萩小春の探鳥会は新型コロナウイルスで開催できなかった。自宅待機、短い夏休みなど子どもたちは翻弄されつくした。それでも腐らずに明るく元気に登校した子どもたちに敬意を表したい。運動会の1輪車ショーはいつものショーに負けないくらいの出来栄えであった。6年生の修学旅行・学芸会に替わる音楽集会と進み、萩小独自のイベントである(春)秋の探鳥会へと突入したわけだ。私は1年・2年生を担当した。小さな姿が並ぶ校庭に向かう。あいさつを終えていよいよ探鳥会の開始。2台のフィールドスコープを用意したが、各人の双眼鏡の使用方法を説明する。双眼鏡は大人ならば何でもないが低学年の児童にとっては結構難しいと思う。特に左右の視度合わせが。校庭にはすでに鳥の姿があった。ハクセキレイである。校舎のツバメの巣は、今はスズメたちのアパートになっている。今日歩くコースは、下萩の子たちの通学路に沿ったものである。大多数の子は毎日見慣れている風景なのだ。山陰川を横切るときは儀式がある。カワセミが見られますようにと心の中で思うのだ。もうだめかとあきらめかかった時、川上から1羽のカワセミが1直線に川を下り消えて行った。全員の子が見られなかったかの知れない。1瞬のできごとであった。そのあとは実に様々な野鳥に出会った。ハクセキレイ・キセキレイ・セグロセキレイのスマートな姿。ノスリのかっこよい飛翔。ヒヨドリはお宮の森を占領していた。以前の探鳥会でも同じ場所にモズがとまっていたことを先生が話してくれた。再び山陰川をを渡る。ブロックの深みにたくさんの小魚が群れているのが見える。さらに室川の小橋を過ぎると羽根・長根の田んぼ地帯と入る。ここでは田んぼの野鳥が主役だ。先のセキレイ類がハシボソガラスなどが出迎えてくれる。ところが、今まで見なかった鳥がいるのを見つけた。何やらやけに足が長い。おまけに目が赤っぽいときている。みんな興味津々だ。それに大きくて立派なのだから。名前はケリで、ケリケリケリと鳴くよと説明をする。けども本当に見て欲しいのは飛んでいる姿と付け加える。アッと驚くから。そしてその通りになった。我々が近づいたためさっと飛び立った瞬間、灰色ではっきりしなかっら姿が、くっきりと白と黒の姿に替わったのだから。自然に漏れる驚きを含んだため息。私は独りご満悦であった。それからは皆はもう一度飛ぶ姿を見たくて仕方がない。ケリに向かって「はばたーけ、はばたーけ」の大合唱となった。ケリも「うるさい子たち」と思ったことだろう。記録を書く子たちからは質問ぜめにあった。鳴き方のリクエストが半分くらい。自分の能力の限り鳥の声を真似てみたが、傍から見たら変な授業に見えたに違いない。帰路にもう1度カワセミの姿が見られた。今度は木の止まっており、背中の青いすじがはっきりと見える。校庭に戻るまでに和気あいあいのおしゃべりを許可した。長い時間真剣に勉強をしたのだから当然だろう。

①モズ ⑬ケリ(本日の撮影ではありません)

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 25 | |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 1 | 1 |

| シロハラ | 1 | 1 | |

| ハクセキレイ | 20 | 20 | |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| エナガ | 1 | 1 | |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワセミ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| キジバト | 2 | 2 | |

| キセキレイ | 10 | 10 | |

| ケリ | 10 | 10 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 20 | 20 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 10 | 10 | |

| ハシボソガラス | 10 | 10 | |

| ヒヨドリ | 20 | 20 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 126 | 126 |

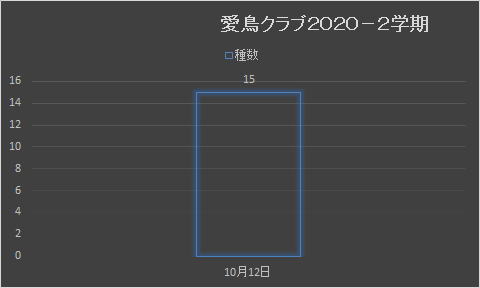

2020 10 12 愛鳥クラブ-2学期 羽根・長根方面

今年の愛鳥クラブはクラブ員4人とミニではあるが、野鳥に対する知識・熱意は素晴らしく少数精鋭と言ってよい。今日は田んぼでノビタキの南下個体を観察しようと思う。野鳥のすごい点に渡りがある。科学的知識・道具を手にしている人間でも独りで地球規模の移動を考える人は極々稀であろう。いくら生得的とは言え、生まれて間もない若鳥までが気の遠くなる旅行を企てるのである。すごいとは思わないか。そんな話を最初にした後探鳥を開始した。空は全く雲のない抜けるような青色。そこにいるのは鳥だけだ。ゆったり舞うのはトビ。「ピー、ピー」と声がする。見上げると2羽のノスリが互いに輪を描いている。つがいのようだ。幼鳥が独り立ちして手が離れ、久しぶりに水入らずの生活を楽しでいるのだろうか。それでなくとも輝く日の光と青空があるのであるから。下賀茂神社でやや多くな鳥を見た。クラブ員全員とも鳥の名前は分からなかった。そもそも見たことも無いようであった。「カケス」と言うと、名前は知っていた。山陰川を渡り羽根・長根の田んぼに出る。スズメが電線で休んでいるし、田んぼの中や農道ではセグロセキレイがにぎやかに鳴きながら群れていた。そして、目の前の草むらに、羽をバタつかせながらいるのはお目当てのノビタキだ。狭い範囲を行ったり来たり、時々は道に降りたりしている。望遠鏡の視野に入ったのは1年ぶりに見る懐かしい姿。旧友に会った気分だ。やや西に傾いた柔らかい日を背に受けて学校に戻る。気持ちの良いクラブ活動であった。

快晴の空のもと野鳥観察に励む

②スズメ ⑥ノスリ ⑦ノビタキ(当日の写真ではありません)

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 12 | |

| 夏鳥 | ノビタキ | 2 | 2 |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 5 | 5 |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| アオサギ | 1 | 1 | |

| カケス | 1 | 1 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 10 | 10 | |

| トビ | 5 | 5 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 52 | 52 |

令和01年度

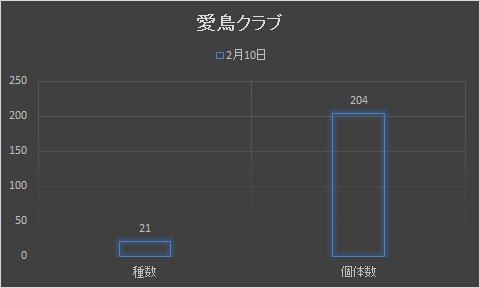

2020 2 10 萩小愛鳥クラブ

今年度の愛鳥クラブ員は4名いるが、本日は3名が参加した。体調不良ということなので残念である。というのも、かなり沢山の種に出会うことができたのだ。天気は決して優しくはなかった。始まると同時に北の方からどんどんと黒い雲が流れて来て、冷たいものが顔にかかる始末。しかし、めげずに田んぼ道を歩く。学校の近くでイカルを見た。大きさや羽ばたき方がヒヨドリに似ているので間違えるかもしれない。ヒヨドリの方がスマートなので見分けが付くし鳴き声でも分かる。ウメやツバキが満開である。そこにいるのはメジロかヒヨドリ。ウメの樹の足元にはシロハラやアオジが潜んでいることが多い。室川の両脇は田んぼである。ホオジロの大きな群れが、我々が近づくたびに茂みから飛び出てくる。カワセミを見ようと意気込んでやってきた。大体は空振りに終ることが多いのに、この日は、本当に運が良かった。オスのカワセミが暫くの間じっと川面を見ていたのだ。もちろん、持参したフィールドスコープが活躍したのは言うまでもない。スコープに写しだされたのは、ヒヨドリ・モス・カワセミ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・スズメ・カワラヒワ・ノスリなどであった。雲の切れ間から差す日の暖かさが身に沁みた探鳥会ではあるが、野鳥たちの元気な姿に励まされた一日であった。

先生と子ども4人のミニ探鳥会。寒さに負けないで頑張った。カワセミやモズなど21種も見られた。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 02 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 10 | |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 1 | 1 |

| シロハラ | 1 | 1 | |

| ツグミ | 1 | 1 | |

| ハクセキレイ | 2 | 2 | |

| 漂鳥 | アオジ | 3 | 3 |

| 留鳥 | イカル | 3 | 3 |

| カケス | 1 | 1 | |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 50 | 50 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| スズメ | 30 | 30 | |

| セグロセキレイ | 10 | 10 | |

| トビ | 5 | 5 | |

| ノスリ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 20 | 20 | |

| ハシボソガラス | 10 | 10 | |

| ヒヨドリ | 30 | 30 | |

| ホオジロ | 20 | 20 | |

| メジロ | 10 | 10 | |

| モズ | 2 | 2 | |

| 総計 | 204 | 204 |

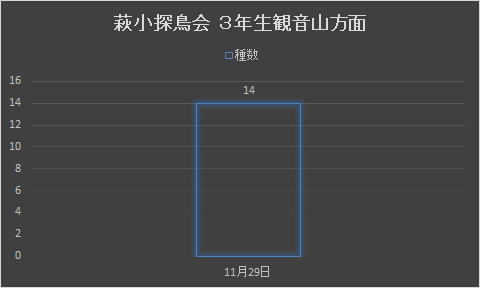

2019 11 29 萩小探鳥会 3年生観音山方面

非の打ちどころのない天気と野鳥たちに恵まれた、とてもラッキーな探鳥会を行うことができた。日程を繰り下げたことに対し学校では残念と思われたかも知れない。降水確率80%を見れば強行する事などできようか。明日の事ならまだしも、2日先3日先の事となれば不確定要素はどんどん増えるものだ。だから、今日の結果を受けて、日程変更はより正しい選択だったと思う。田んぼに近くの牛舎からの堆肥が積まれていた。そこにはキセキレイとハクセキレイが、例の尾羽を振る格好で餌を探しまわっていた。ハクセキレイの羽色に注目するとオスの成鳥、メス、オスの若鳥の3種類いることがわかる。抜けるような青空をバックにハシブトガラスやトビが舞う。羽ばたくカラスと羽ばたかないトビの違いを観察する。尾羽の形からトビである事を判断できた児童もいた。やがて山陰川に出た。「水辺が見えたらどうする?」と問うと「カワセミを探す」と返事が返る。そしてひとりの児童が「カワセミ!」と言う。川から魚を捕って出て来た後、土手でジッとしている様子なのだ。魚はすでにお腹に入っていた。スコープを向け、順々にのぞく。素直な反応を見るのは楽しいものだ。ハッツと小さな吐息を上げる子もいる。なんせ、丸い視野の中にいるのは生きた本物のカワセミなのだから。呑み込んだ魚の影響なのかシャックリをする様子もつぶさに分かるのだから。何周も何周も順番待ちが続いた。反対に言うと、それだけ長い時間同じ場所に留まっていたのである。このカワセミのために本当はもっと注目されても良いイソシギは大分損をした。実は、イソシギの方を最初に見つけたのであった。長いくちばしと足は十分に見る価値があった。けれどカワセミには敵わなかったのである。民家の傍を通る道ではジョウビタキが待ち構えていた。と思わせた。オスである。さらに進むと今度はメスだ。100メートル程の間隔で縄張りができているように見える。さらに進むと別のオスがなわばりを張っていた。やがて善住禅寺が見えて来た。学校に戻るまでにはまだ30分以上あったのでトイレ休憩をすることに。お寺のトイレをお借りした。境内のイチョウやサクラの紅葉が綺麗だ。その梢に止まっていたのはメスのホオジロ。ホオジロのすぐ下の田んぼでは水たまりを歩くダイサギが見られた。まあなんという事。学校までの300メートルほど、児童たちは観察で緊張した気持ちを解すべく鼻唄も交え、初冬の、真昼の太陽が注ぐ下を意気揚々と歩いたのだ。

キセキレイ・ハクセキレイやカワセミ・イソシギを見ました。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 29 | |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 2 | 2 |

| シロエリオオハム | 1 | 1 | |

| ツグミ | 5 | 5 | |

| ハクセキレイ | 4 | 4 | |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| イソシギ | 1 | 1 | |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | 2 | 2 | |

| ダイサギ | 1 | 1 | |

| トビ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 34 | 34 |

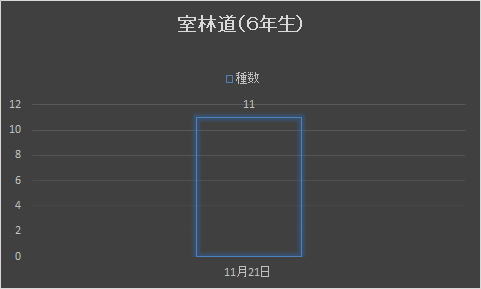

2019 11 21 萩小学校探鳥会 6年生室林道

朝起きてみると雲ひとつない上天気である。今年度後半の萩小探鳥会の、一つ目の高学年の部は幸先よい滑り出しとなった。私をふくめて3名の講師がそれぞれの学年を受け持つ。校長室にやって来たのはお二人ともよく知ってはいたが、お一人とは3・4年ぶりの再会である。顔を合わすなり「ようよう」の言葉が双方から自然に出た。校庭で紹介された後それぞれのコースに向かう。6年生は室林道まで各人自転車で行くのが恒例となっているので、私は一足先に車で室林道に向かい彼らを迎えることにした。その間に様子を簡単に探る。冬季は野鳥の声が少な目なのは致し方がない。それでも観察できる程度にはいそうだと思った。センサスを開始するとヒヨドリばかりが記録される。「まあ、特に不自然でもないか。」センサスと書いたのは、6年生には、春の探鳥会に引き続いてラインセンサスを体験してもらおうと考えてのことである。暫くするとこれにメジロが加わるようなる。ヒヨドリもそうではあるが、メジロは色々な鳴き声を出すので到底同じ鳥のようには思えない。姿から探すよりも声は効率的なのだか、覚える側としては多種の声があるのはやっかいなことなのだと思う。真打ウグイスも鳴きだした。冬季の声をしっかりと頭に叩き込んでもらおう。人気のヤマガラ・シジュウカラも相次いで聴かれた。児童のひとりが青空に舞うノスリを見つけた。彼らは今日が小学校最後の探鳥会となる。良い思い出になってくれると良いのであるが。

室林道探鳥会

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||

| 11 | 11 集計 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 21 | ||

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 1 | 1 | 1 |

| シロハラ | 1 | 1 | 1 | |

| ツグミ | 1 | 1 | 1 | |

| 漂鳥 | ルリビタキ | 1 | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | |||

| シジュウカラ | 1 | 1 | 1 | |

| ノスリ | 1 | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | 10 | |

| メジロ | 30 | 30 | 30 | |

| ヤマガラ | 2 | 2 | 2 | |

| 総計 | 48 | 48 | 48 |

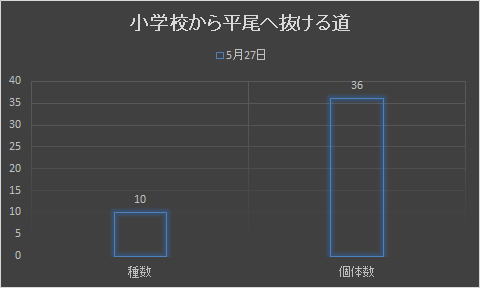

2019 5 27 愛鳥クラブ

令和最初の愛鳥クラブに参加した。メンバーは先生を入れて5名である。連日の暑さである。事前に、少しでも日陰の多い所を選んで歩くことにした。校門を出る所でアオサギの姿を見つけた。今回のメンバーは残念ながらアオサギの名前を当てることができなかったが、これから徐々に鳥を見る目の養って行ってもられたらいい。そのためのクラブだから。実物をしっかり観察する、何度も繰り返して観察をする、それしか上達する方法は無いのである。パソコンに馴染んだ今の子どもはショートカットという言葉を普通に用いるが、自然観察を学ぶ時にはこの言葉は禁句と思って欲しい。慣れないと鳥のサイズも分かり難いものだ。アオサギを目にして小さな鳥と思うのも無理はないのである。少し歩いて山が迫った場所に来た。ウグイス、ヒヨドリ、メジロなどの声が聴こえる。辺りが静かなのでとても良く響く。それだけでもやって来た甲斐があったと思えるのであるが、果たして子どもたちはどのように感じるのであろうか。突如、左手から綺麗なさえずりがする。キビタキだ。直ぐ近くで鳴いていて、懸命に姿を探すがなかなか見つからない。また、堆肥が置かれた所にやって来る鳥を観察していると、スズメたちに混じってセグロセキレイの幼鳥がいた。子どもたちが知っているのはセグロセキレイやハクセキレイの成鳥である。幼鳥の存在を知ったのは良い機会であったと思う。2時間足らずのクラブの時間はアッと今に過ぎていった。あまり教えることがなかったけれども、こればっかりは自然相手の事だからどうすることもできない。

愛鳥クラブメンバー

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 27 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| ウグイス | 5 | 5 | |

| エナガ | 1 | 1 | |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 4 | 4 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 36 | 36 |

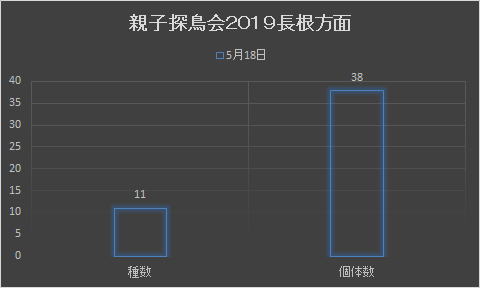

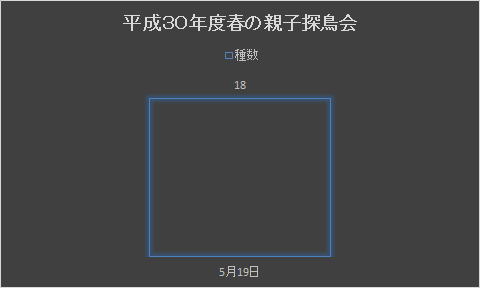

2019 5 18 親子探鳥会 長根方面

1年生と2年生を合わせ、それを2組に分けて探鳥会を行った。それぞれの児童には保護者が同伴する。薄雲が空全体を覆っていて蒸し暑さを感じないのが良い。そよ風程度なので鳥の鳴き声がかき消されないのも良い。探鳥会の効条件はそろっている。民家の背戸道を行くと電線に止まっている鳥を見つけた。ホオジロである。児童たちは思い思いの名前を挙げたが、まあ無理も無いことではあるがホオジロの名前は出てこなかった。また、山陰川ではカワセミの声が微かに聴こえたものの、姿を見つけることは叶わなかった。これも残念なことではあるが、自然相手のことなのでどうすることもできない。民家が途切れ田んぼが見えて来た。あぜ道の上にポツンといたのが本日2羽目のカルガモである。1羽目は先ほど通過した山陰川の中程にいた。早速スコープで観察する。そのすぐそばに神社があって、キビタキのさえずりが聴こえるのでもっとハッキリと聴こうと、鳥居をくぐり境内に入った。薄嫌いヒノキの林の中からキビタキの声はする。それも随分と大きな声で。近くにいることは間違いないのであるが、姿を見つけるのはなかなか難しいものだ。大人も子どもも真剣に目を凝らし耳を澄ませて探したがダメであった。するとひとりのお父さんがスマートフォンを取り出し、「家でこんな鳥がいましたが、図鑑で見るキビタキに似ていますね。」と言って撮った写真を見せていただいた。それはまさしくキビタキであった。それもかなりの至近距離から撮ったと思われ細部まで鮮明であった。スマートフォンの写真は直ぐにみんなの目に入ったのは言うまでもない。こんな偶然な出来事もあるものだと思ってしまう。もっと探したい様子ではあったが、このままではどんどん時間が過ぎてしまうので先へ進むことにした。所が、境内を出た途端、次なる鳥が目に入ってしまったのである。梢の先端に止まっているのはカワラヒワ。今度は意地悪く鳥の名前を直ぐには明かさなかった。児童たちが持参している図鑑(日本野鳥の会出版)で、カワラヒワが載っているページ番号だけ言って、名前は彼らに考えさせた。合っている答え、間違っている答えがいろいろ出たわけである。そこで今度はお父さん方にも入ってもらい(この班はほとんどお父さんであった)名前を考えてもらうことに。今度はホオジロの答えが多い。「お父さんの答えたホオジロでいいですか」と子どもたちに聞いてみると、あちこちから「いいです」の答え。親子で正解を探す事などは今まで経験しなかったことだ。私としてはかなりの感動を覚えた。時間はあっという間に過ぎる。そろそろ戻らないとまずい。子どもたちはそれぞれの思い出を胸に仕舞って学校へと向かったのだと思う。これがきっかけになって野鳥を好きになってくれたらと願うばかりである。

探鳥会光景 お父さんの参加が多い

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 18 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| ウグイス | 1 | 1 | |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 30 | 30 |

2019 5 13 萩小春の探鳥会 5年生長根方面

低学年(1年・2年生)の親子探鳥会は学校の日の土曜日に行われるが、中・高学年の学年ごとの探鳥会は本日の5年生が最後となる。行先は田植えの終えた水田が広がっている長根方面である。先週の探鳥会で4年生を担当し、山陰川で幸運にもカワセミを見ることができた。柳の下の2匹目のドジョウの例えを狙らったが虫が良すぎたようだ。神社の辺りは野鳥の声で溢れていた。目の前の梢でさえずるホオジロをスコープで見てもらう。姿は無いが、ウグイス・ヤマガラ・シジュウカラ・メジロたちのさえずりが途切れること聴こえてくる。そのために、観察ノートを仕上げるのにてんてこ舞いになるのだ。嫌いな人の方が多いと思うが、ヘビがのんびり日向ぼっこしている幸福な画像を撮ることになった。子どもたちが撮れ撮れというものだから。このシマヘビ君、長根からの帰りにもほぼ同じ所でいたのである。頭は水田まで下がって路面に尻尾だけ見せている。あまり近づかないようと声を掛ける。子どもたちが近寄ったのでシマヘビ君、いたずらされたら大変とばかり、水田の中を長い体をくねらせながら泳いでいったのであった。

探鳥会光景

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 13 | |

| 夏鳥 | ツバメ | 10 | 10 |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| ウグイス | 2 | 2 | |

| カルガモ | 5 | 5 | |

| ケリ | 5 | 5 | |

| スズメ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 4 | 4 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| ムクドリ | 5 | 5 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 41 | 41 |

2019 5 10 春の探鳥会 4年生長根方面

快晴の下で気持ちの良い探鳥会ができた。都合により少し時間が短くなったけれども中身は濃かった。民家の玄関にツバメの巣があった。皆で眺めていたらお家の方が来て巣の様子を話してくれた。お話しでは巣立ちまでしたように聞こえたが、実は、巣の中には未だヒナがいて親の帰りを待っているのだった。それは、探鳥会の最後にもう一度巣を観察して分かったことである。山陰川では幸運にもカワセミを見ることができた。川面を覗いているカワセミの姿をスコープで捉えることに成功したのだ。かなり長い時間いたので全員が見た。最後には枝から飛び立って川上へ飛び去ったが、青い背中がとてもきれいであった。近くの山からはウグイスのさえずりがしたし、お宮の境内の大きなクスノキからはメジロがきれいな声でさえずっていた。またのんびりとしたキジバトの鳴き声もした。さえずりと地鳴きの話もした。また、キジバトと境内に多いドバトとの違いも話した。こうしてみると半分くらいの時間を鳥の話に費やしてしまったようだ。これもカワセミのお陰か。

探鳥会風景と見られた鳥たち

①セグロセキレイ ②ツバメ ③④カルガモ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 10 | |

| 夏鳥 | ツバメ | 10 | 10 |

| 留鳥 | ウグイス | 1 | 1 |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ダイサギ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 4 | 4 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 25 | 25 |

2019 5 7 春の探鳥会、6年生室林道

春の探鳥会は6年生の室林道からスタートした。天気予報どおりの快晴なのは良いが、やや風が強いのが気になる所だ。萩っ子の森の前でスタートのあいさつを済ませると、私は一足先に車で室林道に行き、6年生は自転車で室林道へと向かう。その道筋は標高差150メートルの登り路でキツイってものではない。暫く待っていると下の方から声が聞こえてきた。お疲れ様。6年生にはラインセンサスの体験をしてもらっている。1年生から6年生まで少しづつステップアップして欲しいと考えたからだ。さえずりは“S”、地鳴きは”C”、姿は”Ⅴ”と表わす事など一通りの説明をしてスタートする。いきなりの話に戸惑いは隠せない様子であった。しかし、子どもの頭は柔軟である、次第に慣れて来たようだ。彼らにとって難しかったのは集中力の発揮とその継続ではなかったろうか。ウグイスのさえずりはみんな知っているがそれ以外の鳥となると?である。そこは助け舟を出さざるを得ない。2種類・3種類の鳴き声が同時に聴こえてくるのであるから相当集中していないと記録しきれないし、それがいつ終わるともなく繰り返されるのだから彼らの脳は正にフル回転しているはずである。普段聞いている鳴き声でも改まって名前を問われると答えに詰まってしまうものだ。なかなか難しいものだということを体験するだけでも良いことだ。そして、何とか付いて来てくれた。そのご褒美がオオルリの姿が見られるというものであった、と信じたい。目の前10メートルくらいの枝にオオルリのオスが止まったのだ。女子は茶色の小鳥も見たという。オオルリのメスの可能性があると説明すると、「オスとメスとどちらが自慢できますか」と聞いてくる。迷わず、「それはメスの方だよ」と答えると、彼女らは「ヤッター」とこぶしを突き上げて喜んだ。2時間ほどの探鳥会はあっという間に終わりになった。大変な思いのセンサス調査とオオルリの出現。彼らの中の良き思い出になってくれたらと願うばかりである。

6年生はラインセンサスに挑戦した。頑張ったご褒美にオオルリが姿を見せてくれた。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 07 | |

| 夏鳥 | オオルリ | 1 | 1 |

| キビタキ | 1 | 1 | |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| センダイムシクイ | 2 | 2 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | ウグイス | 10 | 10 |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| ツミ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 5 | 5 | |

| メジロ | 10 | 10 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 44 | 44 |

平成30年度

2019 2 12 愛鳥クラブ

本年度最後の愛鳥クラブ探鳥会を行った。クラブ員は先生を入れて5名と小さいが元気の良い子が多いので、探鳥会間笑いが絶えない。先生も教室から出るととてもフランクだ。子どもたちもそれに甘えて伸び伸びしている。土曜探鳥会で味を占めて山陰川のカワセミを期待して行ったがそんなに甘くはない。代わりに室川でカルガモとダイサギを見つけた。突然の出現だったのでビックリしたと言った方が正しい。室川の橋を渡ると羽根・長根の田んぼが広がる。いつもは北風が吹き抜ける所なのに、今日は珍しく微風で済んでいたのは大いに助かった。あぜ道にはもうタンポポが咲いている。この冬は記録的に暖かかった気がする。子どもたちがツクシを見つけた。「どれくらいがおいしい」と聞いてくる。はたして、摘んで袴を取って調理するつもりなのか。今の子はしないだろうな。上空は抜けるような青空である。いつの間にかトビが輪を描いている。大小2羽のトビがシンクロナイズドスイミングのようにしているが多分つがいだろう。「大きい方がメスだよ」と話すと何とも言えない顔をしていた。

ミニだけど元気いっぱいの探鳥会

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 02 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 12 | |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 20 | 20 |

| 留鳥 | カルガモ | 2 | 2 |

| カワラヒワ | 5 | 5 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| ケリ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ダイサギ | 1 | 1 | |

| トビ | 2 | 2 | |

| ハシブトガラス | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 37 | 37 |

2018 11 26 萩小探鳥会1年生 観音山方面

1年生を受け持った。校庭で元気いっぱいの朝のあいさつを受ける。その後双眼鏡の使い方を教える。学校から出た所で鳥の声が聴こえた。声だけで鳥の名前を言えるのはなかなか難しいものだ。こればっかりは教えてどうこうできるものではない。たくさん聞いて経験していく外はないのだ。その点において姿から覚える方は少し簡単かもしれない。モズが畑の樹にとまっていた。望遠鏡で姿を見せた。口々に可愛いを連発。私としては子どもたちが鳥を好きになってくれたらいいと思っている。いろいろなことを知るのはその後からで十分だ。好きになれば黙っていても覚えていくに違いない。一度好きになれば大人になっても心の片隅から消えることはないだろうから。山陰川ではカルガモのつがいを見た。たくさんいるカモの中からカルガモの名前を引っ張り出すのも低学年にとっては難しいものだ。繰り返すがバードウオッチングは経験が物を言う技能だと思う。子どもが鳥を見つけた。それは田んぼから飛び立ち民家の脇の樹の梢に降りた。ノスリだ。この鳥はノスリと言いタカの仲間であることを説明すると歓声が上がった。野鳥を見る時、タカは最上位に置かれた存在なのは今も昔も変わらないのだと思う。強さ・孤高さに憧れを感じるのではないか。隣の樹にハシブトガラスがとまっていたのに注目はノスリの方だ。知能的には勝るが見た眼がいかにも・・・。山陰川では子どもたちが大好きなカワセミを探した。しかし見つからなかった。

モズやノスリをフィールドスコープで眺める1年生

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 26 | |

| 留鳥 | カルガモ | 2 | 2 |

| セグロセキレイ | 2 | 2 | |

| トビ | 30 | 30 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 5 | 5 | |

| モズ | 2 | 2 | |

| 総計 | 43 | 43 |

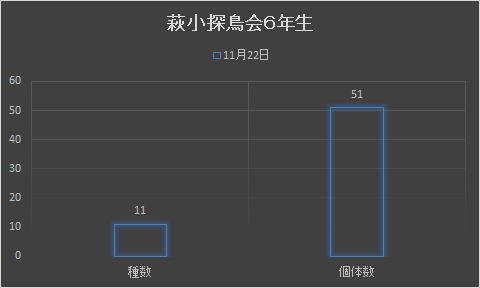

2018 11 22 萩小探鳥会6年生室林道方面

雨はほんの少しだけ降って止んでくれた。残念ながら恒例となった自転車に乗っての室林道詣では取り止めたが、学校から室林道までの道中は様々な小鳥たちが6年生を歓迎しているようであった。最初はヒヨドリたち。2羽のヒヨドリが樹から飛び立つ。ペアを組んでいるかのように。しかし待って欲しい。今は繁殖期ではない。ペアは解消されたのでは。子どもたちから「ジョウビタキを見つけた」と声が上がる。オスのきれいなジョウビタキ。目と鼻の先くらいの樹に止まっていた。さらにメスも見つけた。さすがは6年生だ。屋根のアンテナにはモズが、こんもりした樹からはイカルの群が飛び立った。歩いて室林道に向かっているからこそ見られる光景である。集会所の近くではホオジロがたむろしていた。探鳥会を終えての反省会で知ったのであるが、4年生も同じ場所に寄って同様のホオジロによる歓迎を受けたそうだ。ホオジロを見たかったらここに来るべし。長いだらだら坂を登り切るとようやく室林道の入り口に到着。やれやれ。林道は静まり返っている。皆には、冬のバードウォッチングの醍醐味はこの静寂にあること。すると、微かな野鳥の地鳴きに集中する楽しみが湧いてくることを話した。鳥たちの話よりも赤く熟した実を愛でることの方が多かった。鳥と植物との関係を考えるきっかけになった。ノホンジカの鋭い声がした。あれはシカの声だよと言うと、一瞬皆の顔に緊張が走ったように見えた。しかしシカは既に逃げ去っているから大丈夫と話す。女子児童の何人かが二ホンリスを見つけた興奮して言うには、「生リスを初めて見た!。」帰りは全て下り。あっという間に学校に戻って来た。他の学年も校庭で終わりの会をしていた。雨も最小限で済み、無事に終えることができ何よりであった。

萩小から室林道まで歩いた。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 22 | |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 2 | 2 |

| 漂鳥 | ルリビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | アオバト | 1 | 1 |

| イカル | 10 | 10 | |

| エナガ | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| スズメ | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | |||

| ハシブトガラス | 3 | 3 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ホオジロ | 20 | 20 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 51 | 51 |

2018 5 28 萩小愛鳥クラブ探鳥会

今年度は4年生4名が愛鳥クラブ員である。少数精鋭主義とも言えようか。自らで判断し決めて入ってきたことは重い。私もそれなりの覚悟が必要であろう。始まって直ぐ、私をやる気にさせるできごとがあった。メンバーから様々な質問が出てきたのである。私としてもそれに応えるべく、今持っている知識や経験をフル動員させて答えた。(つもりである)ツツドリについて聞かれた。珍しいなと思った。しかし、これほど興味深い鳥もそうざらには無い。托卵寄生の話をすることになった。小さな鳥は樹の高い所にいますか、低い所にいますか、と質問された。いわゆる生態・ニッチについて話さないといけない。経験から、冬季における混群の役割と、種によって採餌を行う場所(高さ)を住み分けしている話をしてみた。子どもたちの質問は、私自身が指導者として適切かどうか試されているように感じた。これは手ごわいぞと思った。探鳥会ではあるが、そのような話で盛り上がり、今まであまり経験したことのないものであったと思う。種名の記録・鳴き声といった基本に付け加え、個体数の考えも取り入れてみた。メンバーはそれにもスムーズに入っていけたようだ。これは楽しい。2時間をとても有意義に過ごした。自然から子どもたちへのご褒美(だと思う)として、ササユリのプレゼントがあった。薄ピンクの可憐な花はひっそりと草むらの中でたたずんでいた。「この花はオオルリやカワセミよりも珍しいよ。」と話したら、子どもたちはにっこりとして、「ササユリが見られて嬉しい。」と言った。今日の愛鳥クラブは大成功だ。

愛鳥クラブ探鳥会光景

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 28 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 2 | 2 | |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | アオサギ | ||

| カルガモ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 5 | 5 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 3 | 3 | |

| ヒヨドリ | 5 | 5 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 41 | 41 |

2018 5 19 萩小親子探鳥会長根・室コ―ス

前々日の天気予報では60パーセントの雨の確立が出ていた。萩小春の探鳥会最期を飾る親子探鳥会」が雨で流れるのは返す返すも残念。新入生も対象なのでこの子たちのためにもやってやりたい。そんな気持ちで過ごしていたが、まさに逆転打が出て、朝から雲の切れ目には青空が広がっていた。1・2年の親子が3班に分かれて探鳥会をする。親子での探鳥会は萩小独自のやり方であろう。鳥を介して親子の絆が深まり、鳥を慈しむ心が親から子へと伝えられていく。永い伝統がいつまでも途切れない事を祈りたい。前線通過後の天気の回復は早く、いつの間にか快晴になってしまった。すると暑さが懸念されるが幸いにも風がやや強めに吹いてきた。風は本体野鳥観察には邪魔物だ。しかし、最近の季節外れの高温には助け舟と理解した。ツバメが民家の上や田植えの終わった水田を軽快に飛び回っている。この日の探鳥会で1番に見た鳥であった。民家の軒先や壁にもいくつかの巣が造られている。最近は新しい家が目立つようになったが、真新しい壁にもしっかりと巣は張り付いている。下賀茂神社の境内と近くの林をヒヨドリたちが行き来しているのを見た。その鳴き声と、スズメよりもかなり大きな姿とを子どもたちに知ってもらう。山陰川を過ぎると羽根・長根の田んぼが広がっている。そこには点々と白いものが見えた。おそらくダイサギであろう。ようやくフィールドスコープの出番が来た。首をすくめたり伸ばしたりしながら餌を探している様子がよくわかる。やはり双眼鏡の像とは迫力が違う、子どもの探鳥会には必需品だと思う。田んぼ道を歩いていると大きなものが視界に入る。それは田んぼに緊急着水した。早速水かきの付いた足で田んぼ中を動き回る。子どもたちはもちろん知っているアレである。すると、もう一羽が直ぐ近くに降り立った。二羽は寄り添うように泳いでいる。カルガモは一年中日本で暮らす留鳥であること、マガモなどは外国からやって来る冬鳥であることを話すことにする。親子探鳥会であるが親御さんの意識は様々だ。けれども、これをきっかけにして我が子と鳥の話をしてくれることを望みたい。最後は山付きの鳥を探してみた。少し薄暗い道を歩くとエナガが鳴いた。早速図鑑でその姿を見せた。冬季ならばその姿も見易いのにと思う。学校が近づく。最後と期待したのが明るい林にいるキビタキだ。親子探鳥会に先立って行われた中・高学年の探鳥会で4年生を担当した時には、この林でほぼ全員がキビタキの姿を見た縁起の良い場所なのである。柳の下の2匹目のドジョウと期待したが現実はそう甘くない。終了の時間が迫っていた。予定よりも2分遅れで校庭に戻った。終わりの会の後校長室で反省会を開く。講師全員が揃うのに間があったので、今日ご一緒した動物園の丸山氏と教室を見て回る。最初に言えば良かったが、今日は豊川市の第1回学校の日なのだ。1・2年生は教室に戻り、探鳥会のことを思い出して書いていた。そこにはお気に入りの鳥の絵も添えてある。ひとひとりの書物を見せてもらった。こうして野鳥への愛情を深めて行くのだなと思った。こうした萩小の取り組みはもう30年近く続いている。萩の自然と共にそこに住む人をも育ている野鳥の力は凄いと改めて感じる。

親子で楽しい探鳥会

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 19 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 2 | 2 | |

| ツバメ | 20 | 20 | |

| 冬鳥 | ハシビロガモ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 2 | 2 |

| エナガ | 1 | 1 | |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 2 | 2 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ダイサギ | 5 | 5 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 6 | 6 | |

| ヒヨドリ | 10 | 10 | |

| ムクドリ | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 68 | 68 |

2018 5 2 春の探鳥会6年室林道

朝から天気が怪しかった。校長先生のネット情報によると、雨は正午過ぎからとなっている。探鳥会を終えるのもそれの30分くらい前の予定だ。ぎりぎりセーフと行きたいけれども空模様は計算どうりにはならないことは皆知っている。室林道へ自転車で行くべきか止めるべきかの判断に迫られていた。雨が降れば室林道からの急な下り坂は危険との判断は最もな言い分だ。下山を速めてリスクを減らす考えもある。子どもたちの思いもある。結局、当初通り自転車で行くが、少し早めに下山することで決まった。担任の先生は最終案を子どもたちに伝えに行った。校庭で顔合わせして直ぐに室林道へと自転車を漕ぎだす。私は一足先に車で室林道へ向かい子どもたちを出迎える。毎年の手順通りである。暫くすると子どもたちの声が聴こえてきた。しかし、姿を見るまでにはもう暫く待たねばならない。今まさに彼らは、つづら折りの急坂をもがく様にして登っているのだ。やっと到着した。呼吸を整えている間にオオルリのさえずりがした。それも、2個体が競い合って鳴いている。疲れている子に話しかけるのはかわいそうではあるが、ここは心を鬼にして、オオルリの声に耳を傾けるよう促したのだった。6年生には1ステップ上がって欲しいとの想いから、実際にやってみるとなかなか厳しいのではあるが、ラインセンサス法を体験してもらうことに決めている。オオルリのさえずりを聴きながらセンサス開始。オオルリが巣を頻繁に巣をかける場所が近づいてきた。去年の古巣でもいいから見せようと覗き込んでびっくり。新しい巣ができているではないか。幸い卵は無かったので子どもたちに巣の外観を観察してもらう。繁殖行動の一部としてのさえずりや巣作りの現場を見てもらえて良かった思う。空模様は油断できない状況である。自転車行動というハンディを背負っているのだから安全サイドに行動しなくては。もう少しと思ったがセンサスはここで打ち切りにした。これが良かった。学校に到着とほぼ同時に本降りとなったのだ。

オオルリの巣を観察

2018 5 1 萩小春の探鳥会 4年生羽根・長根方面

今年も春の探鳥会の季節がやって来た。都合3日間で全学年行われる。今日はその初日で私は4年生の担当だ。行先は羽根・長根方面。田んぼや山付きの野鳥が楽しめる良いコースだ。子どもたちとのやり取り。小鳥の鳴き声に2種類ある。その役割。サギの羽もオスのこだわりがある。きれいになるのは主にオス。当日は全国的に7月の暑さであった。日陰に隠れる所も無く大変な探鳥会であったのだ。しかし、4年生の面々はへこたれることなく、私からの問いかけにも真面目に答えてくれた。私は感心し大いに感謝している。そのご褒美がこれだ。もうあと100メートルで学校に戻る地点に差し掛かると、明るい林の中からキビタキのの歌が聴こえてくる。鳴き声については、今日の探鳥会で特に力を込めて話した事だった。すると、そのキビタキ氏、子どもたちからよく見える所まで出て来てくれたのだ。

明るい陽射しの中、野鳥を探す

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||

| 05 | 総計 | |||

| 種類 | 種名 | 01 | 02 | |

| 夏鳥 | オオルリ | 3 | 3 | |

| キビタキ | 1 | 1 | ||

| サンショウクイ | 1 | 1 | 2 | |

| センダイムシクイ | 2 | 2 | ||

| ツバメ | 30 | 30 | ||

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 | |

| ウグイス | 1 | 1 | 2 | |

| エナガ | 1 | 1 | ||

| カワセミ | 1 | 1 | ||

| カワラヒワ | 1 | 1 | ||

| キジバト | 1 | 1 | ||

| ケリ | 2 | 2 | ||

| コゲラ | 1 | 1 | ||

| スズメ | 1 | 1 | ||

| セグロセキレイ | 5 | 5 | ||

| ダイサギ | 10 | 10 | ||

| トビ | 1 | 1 | ||

| ノスリ | 1 | 1 | ||

| ハシブトガラス | 5 | 5 | ||

| ハシボソガラス | 5 | 5 | ||

| ヒヨドリ | 5 | 4 | 9 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | ||

| メジロ | 1 | 2 | 3 | |

| モズ | 1 | 1 | ||

| ヤマガラ | 1 | 1 | ||

| 総計 | 76 | 15 | 91 |

平成29年度

2018 2 27 6年の探鳥会

6年担任の先生から、卒業前にもう一度探鳥会をしたいと子どもたちが言っていますが参加していただけますか、と打診された。私は二つ返事で了解したのだった。彼らとは1年生からの付き合いがあり、保育園から上がったばかりの可愛らしい姿を思い浮かべることができる。また、土用探鳥会や愛鳥クラブでより深く野鳥観察に興じた子たちもいるのであるが。春の高い青空がこれからの彼らの新生活を祝福するようである。萩小をぐるりと周回するように野鳥を探して歩こうと思う。萩住宅の脇を通り室地区へ。室川ではホオジロを観察した。彼らにとっては水生動物調査で馴染んだ場所でもある。カワセミを探してみたが残念であった。青空のもとでノスリとカラスのバトルがあった。ノスリは逃げ回る。「ノスリは反撃しないのかなあ」と言っている。セグロセキレイ、ハクセキレイ、モズなどをスコープで眺めながら山陰川のへと向かう。室川と別れる時に誰からともなく「きれいな流れだね」との言葉が出た。この場所でカワセミを見たことがあると話す子も出た。6年間も探鳥会を経験しているのであるから、子どもたちにはそれぞれの思い出があるのであろう。学校に戻ると同時にチャイムが鳴る。彼らとの探鳥会はこれが最後になった。

室川から山陰川へ 最後に校歌でも歌われている前山をバックに記念撮影

2018 2 13 愛鳥クラブ倉方面

29年度最後のクラブ活動に参加した。探鳥会ではあるが、特別に「愛鳥クラブ」と名乗っている。今5名のクラブ員がいるが個性豊かな子たちばかりである。午前中は快晴で穏やかな天気であった。それが探鳥会が始まる頃には雲が拡がり、気温もグッと下がってきた。ジャージだけの子もいる。いかにも寒そう。学校から出て直ぐの所にスズメの群がいた。近年、スズメが減少していると言われている。実はこの付近にスズメが常に群がる木がある。何がそんなに良いのか分からないが実際そうなのだ。今回は山陰川を主に見て回ろうと思う。堅苦しい言い方になるが、萩の地形や自然の元は山陰川にあると思うからだ。植物も動物も太陽と水とで育てられる。水の集まる川は命の源であろう。さぞかし多くの野鳥がいるのではと思う。そして、それはたぶん正しいと思っている。セグロセキレイが最も普通に見られた。セグロセキレイは日本固有種。いつまでも絶えることないように応援したくなるのは自然な気持ちではなかろうか。カワセミもいた。しかし残念なことに全員がハッキリとは確認できなかったみたいだ。キセキレイもいるにはいたが少ない。ハクセキレイも同様であった。これはたまたまで、ハクセキレイは3種の中で一番勢力がある。セグロセキレイの隣にぽっちゃり型の鳥がいる。セキレイの別名は尾っぽで川の石を叩いている姿から石たたきと言われている。太い先生も負けないくらい頻繁に尾っぽを動かしているのでセキレイと勘違いしても無理ない。しかし、一たび羽を羽ばたかせるとすぐにセキレイではないなと気づくのだ。正体はイソシギである。名前からして海に多いことは分かるが、冬になると内陸に位置する河川湖沼にもやって来るのだ。メンバーには珍しく見えた事だろう。

愛鳥クラブ探鳥会光景

④カルガモ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 02 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 13 | |

| カモ | カモ | マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 6 | 6 |

| スズメ | アトリ | カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 40 | 40 |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 3 | 3 | |

| スズメ | スズメ | スズメ | Passer montanus | 20 | 20 | |

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 5 | 5 | |||

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 1 | 1 | |||

| ヒタキ | ツグミ | ツグミ | Turdus naumanni | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 5 | 5 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 5 | 5 | |

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | |

| タカ | タカ | トビ | トビ | Milvus migrans | 1 | 1 |

| チドリ | シギ | イソシギ | イソシギ | Tringa hypoleucos | 1 | 1 |

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 |

| ペリカン | サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 |

| ダイサギ | Ardea alba | 1 | 1 | |||

| 総計 | 94 | 94 |

2017 11 24 萩小秋の探鳥会6年 室林道

今日は3年生から6年生までの探鳥会を行なった。2日前の低学年の探鳥会とは打って変わって快晴の上天気であった。しかし、探鳥会終了後の情報交換では、コースによっては北風が強く鳥があまり見られなかったようである。特に羽根・長根の田んぼは強風で苦労した。今までの経験からも、ピーカンの上天気の時よりも多少雲が出ているくらいの方が(もっと言えば少雨でも)野鳥観察には適しているように思える。要するに風が問題なのだ。室林道は幸いにして風が当たり難い地形となっていて、ここに野鳥が多いのもうなづける。室林道の入り口から中間辺りまでをラインセンサス方式で観察をした。春の探鳥会にも同じやり方で進めたのですっかり慣れている。いきなりすごいことになる。ルリビタキがさえずりを始めたのだ。室林道でのルリビタキ確認そのものが初めてであったが、それにさえずりのおまけ付きである。冬季でのさえずり確認の貴重さをしっかり話そうと思う。(実はそれほどめったにない出来事では無いのであるが)子どもたちの耳は実に鋭い。ざわついた中に於いてウソの地鳴きも聴き分けた。(何ともうらやましい。私の右耳は常にジーンと鳴っているのである)ウグイス・メジロ・ヒヨドリ・2個体目のルリビタキと記録していくうちに、こんどこそ正真正銘のとんでもない光景に出くわすことになったのだ。野鳥ではない。ニホンジカのオス成獣がくくり罠に足を取られてもがいている。過去にも数度くらいは同様の経験はあった。しかし、子どもたちを同伴しての探鳥会では今度が初めてである。身に危険が迫るというよりも野生生物保護の観点から見せたくはなかった。しかし、現実に目の前にいるのは事実のことなのだ。既に目にしてしまったことは覆せない。苦しい説明をしたと思う。どうなるのと聞かれたので、今後のシカの運命を正直に話した。多感な年ごろの子たちである。口には出さないが重苦しいものを感じたに違いない。それでもラインセンサスは予定通り進めて行った。林道からは豊橋や豊川の市街地が見渡せた。さらに奥には三河湾も広がっている。山の探鳥会の宿命として姿が見づらいことが上げられる。もっぱら情報源は声が頼りなのだ。今年はフィールドスコープの携帯を止したほど。さらには双眼鏡も使わない。肉眼と耳で8割方事足りてしまうのが山の探鳥会である。そこで、皆に双眼鏡で景色を見るように進めた。シカの1件で重苦しくなった気持ちを少しでも紛らわさせられると願ったのだ。明日は土曜探鳥会で御津の海に水鳥を見に行く。「探鳥会をやるのはどの辺り?」と聞いてくる子もいた。やれやれ。けれどももう一度シカの前を通らないといけないのであるが。

探鳥会を終えてくつろぐ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 24 | |

| 冬鳥 | ツグミ | 3 | 3 |

| 漂鳥 | ウソ | 1 | 1 |

| ルリビタキ | 2 | 2 | |

| 留鳥 | ウグイス | 2 | 2 |

| カケス | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 3 | 3 | |

| メジロ | 5 | 5 | |

| 総計 | 21 | 21 |

2017 11 22 萩小秋の探鳥会1・2年生 長根方面

恒例の萩小探鳥会に参加する。この日は1・2年生を対象にして2つのコースで行われた。私の受け持ちは長根コースである。前日が目の覚める快晴で、当日の天気予報が曇りのち雨。探鳥会のおこなわれる午前中だけでも雨がふらないで欲しいと祈る気持ちでその日の朝を迎えた。日の出前はまだ空全体に雲が覆われてはいなかった。ところが登校時刻には頃い雲が次々と流れて来て気持ちにも暗雲が立ち込め始めたのだった。しかし、その後は雲の増加も収まり、こうして探鳥会が始まったのだった。終わってみると私たちは幸運であった。正午を過ぎると狙いすましたように雨が降り出したのだ。最初に見たのは萩小の畑で採餌をしているセグロセキレイであった。低学年の子たちにはできるだけ野鳥の姿を見せてあげたかった。鳥が好きになる1番の近道だからだ。アングルタイプのスコープはそのために用意された。写真や映像ではなく生の姿を直視して欲しかった。山陰川には草むらに潜むカルガモがいた。また、群れをつくって飛ぶイカルの姿が目に入った。羽根・長根の田んぼにコースを取るつもりでいたが思わぬアクシデントが発生。萩で始まっている下水道工事がコースをふさいでいたのだ。やむなく迂回。何が幸いするかわからないもの。竹やぶの中からシロハラの声が聞かれた。羽根・長根の田んぼも無風状態であった。雨ばかりでなく寒さに震えないで済んだことも幸運であった。さらにとっておきの幸運が訪れたのだった。室林道の方向から空高く舞い上がる鳥がいた。もしやと思い双眼鏡を向けた。どうやらノスリではなさそうだ。となると後はオオタカしかいない。かなりの上空で姿はあまりに小さい。シルエットから判断してオオタカであろうと結論付け子どもたちに伝えた。無論大喜びをする。以前、オオタカは絶滅危惧種であることを話した。それを覚えていた子がいて、直ぐに反応してくれたのがうれしかった。ハシブトガラスとハシボソガラスの声の違いはほとんどマスターしたようだ。今日はセグロセキレイとハクセキレイの声の違いを話した。セグロセキレイについては日本固有の鳥のであるという箔も付けた。薄日が差した時には防寒具で固めた体は暑さに参った。こんな筈ではないかった、と思いながら先を進める。すると今度は元どおりの寒さが来る。なんて天気だと思う。そして予定通りの時刻に学校へ到着した。元気な声で挨拶をして皆と別れる。

探鳥会光景

記録に懸命?

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 22 | |

| 冬鳥 | シロハラ | 1 | 1 |

| ハクセキレイ | 20 | 20 | |

| 留鳥 | イカル | 50 | 50 |

| オオタカ | 1 | 1 | |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| キジバト | 2 | 2 | |

| スズメ | |||

| セグロセキレイ | 20 | 20 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 10 | 10 | |

| ハシボソガラス | 10 | 10 | |

| ビンズイ | 1 | 1 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 121 | 121 |

2017 10 16 萩小愛鳥クラブ 羽根・長根方面

雨の中を羽根・長根方面に歩いた。最初から最後まで傘は差しっぱなしで、子どもたちには大変な思いをさせ申し訳ないと思っている。半面、雨の中だから見られたと思われる鳥の様子もあった。カルガモのつがいが山陰川の流れがやや早くなった水面を泳いでいるのを、いつもならとうに逃げられてしまう至近距離から観察できたことなどはそれであろう。煙るような田んぼの中でダイサギが餌を採る姿も、日本画を見ているようであった。日本人ならではの美意識は小さくても持っているのでは。すばらしいスペクタクルもあった。300羽はくだらないカワラヒワが田んぼ上空で乱舞するのを観察できたのだ。彼らは最初スズメだと思ったようだ。これほどの鳥の多さはスズメしかあり得ないと思うのも無理はない。つかさず「双眼鏡で色を見てごらん」と話す。確かにその色はスズメ色ではなかったのだ。田んぼで定番のセグロセキレイ・ハクセキレイ・キセキレイの3兄弟ももちろんいた。彼らももともと水辺の鳥である。カラカラの天気よりもしっとり濡れた中での行動の方が何となく似合っている。白と黒とのコントラストも強く感じられるのは目の錯覚だろうか。何だか自画自賛しているようである。しかし、子どもたちの体への負担は決して軽くはなかった。足先は冷えてしまった。少しでも早めに切り上げよう。もう十分見たのだから。

雨の探鳥会光景

⑧⑨カルガモ ⑩アオサギ(幼鳥) ⑪-⑬カワラヒワ ⑭ハシボソガラス

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 10 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 16 | |

| 夏鳥 | チュウサギ | 1 | 1 |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 20 | 20 |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| カルガモ | 2 | 2 | |

| カワラヒワ | 300 | 300 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| キセキレイ | 1 | 1 | |

| ケリ | 6 | 6 | |

| スズメ | 30 | 30 | |

| セグロセキレイ | 20 | 20 | |

| トビ | 3 | 3 | |

| ハシブトガラス | 30 | 30 | |

| ハシボソガラス | 10 | 10 | |

| ヒヨドリ | 20 | 20 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 446 | 446 |

2017 5 29 愛鳥クラブ 平尾方面

今年度最初の愛鳥クラブ探鳥会に参加した。先週の週末にまとまった雨が降ってからは再び真夏の暑さが続いている。今日も日陰が恋しくなる日差しである。5名のクラブ員は個性的な子がそろった。全員よく知っている子たちだ。初めてクラブを体験する子のいたので自然とこちらも力が入る。先生からそれぞれにフィールドノート(野鳥の会製)が渡され記録の仕方から始まる。6年になるとやってもらうラインセンサス法の説明をした。さえずり(S)・地鳴き(C)・姿(V)は彼らにとって新鮮に感じただろうか。探鳥コースは最後まで迷った。日差しが心配だった。校庭を出て県道を横切り田んぼ道に入って決断する。今日は峠道にしよう。かなりの部分は直接陽が差さないからだ。決めてしまえば迷いはない。山からはホオジロやウグイスと言った藪を好む鳥の声が聞こえる。ウグイスS1、ホオジロS1とノートに記録する。ちょっとした出来事が起きた。高さ1メートル弱の段差から足を踏み外した子がいたのだ。落ちた場所は草で柔らかかったので大事には至らなかった。少しの擦り傷であった。暑さに備えて塩を入れた水を持参していたのでそれで傷口を洗う。探鳥会を再開。萩から平尾への峠ではエナガやコゲラも鳴いていた。もう少しで平尾CCの池があるのでそこまで行ってみようと、皆を鼓舞する。行きたい子、そうでない子、人様ざまだと思う。池にはカイツブリのつがいがいただけであったが、本来いるはずもない鳥と思い込んでいる自分がいたのを白状する。冷静になればあれはカイツブリ以外にはなかったのだ。帰りは早歩きを強いられた。下校時間が迫っていたのだ。サンコウチョウやサンショウクイのSがあったにも関わらず、ゆっくり立ち止まって聞く時間がなかったのは残念であった。集合時間に少し遅れて到着したが悪いことをした。校長室での反省会ではおよそ1時間余りも会話が弾んだ。玄関を出るとき、あれほどの暑さも和らいでいたいたことにびっくりしたほどだ。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 29 | |

| 夏鳥 | キビタキ | 1 | 1 |

| サンショウクイ | 1 | 1 | |

| センダイムシクイ | 1 | 1 | |

| ツバメ | 1 | 1 | |

| 留鳥 | ウグイス | 2 | 2 |

| エナガ | 1 | 1 | |

| カイツブリ | 2 | 2 | |

| カルガモ | 1 | 1 | |

| コゲラ | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 15 | 15 |

2017 5 20 萩小春の探鳥会1年生・2年生(親子探鳥会)

春の探鳥会の最後は親子探鳥会である。親子探鳥会こそ萩小独自のもので、私が関わっただけでも25回を数えている。すでに伝統の域に達していると言えようか。この日は「学校の日」にも当たっていて各学年それぞれ工夫を凝らした行事が行われた。前山の探検や室川で魚を採集などなど、子どもたちは楽しい思い出を作ったに違いない。探鳥会ではひたすら野鳥に親しんでもらうことにつとめた。幼い児童が双眼鏡を使いこなすのはまず不可能だ。それよりも肉眼で見ることをうながした。風景と中のひとつとしてとらえてもらいたかった。そうすれば鳴き声にも注意をはらえるのだ。野鳥の細部はフィールドスコープに任せればよい。しかし、幼い子は上手くのぞくのはとても難しいことなのである。習うよりも慣れることが上達の近道なのであるが。いや、近道はないのかもしれない。最初に見つけたのはムクドリ。学校の畑に降りて採餌していた。川原の民家ではツバメが営巣している。付近の電線に2羽のツバメがいた。鳴き声や姿から判断すると巣立って間もないヒナのようだ。産毛も少し残っているように見えた。夜のニュースでは各地とも真夏日越えの映像が流れたが、確かに今日の探鳥会は低学年の子供にとって相当厳しかったと思う。それでもひとりの脱落者を出すことなく終えられたのは良かった。両親に格好いい姿を見せたいとの思いもあったのだろう。羽根・長根ラインセンサスの田んぼにいたのは大型・中型の野鳥たち。ダイサギが首だけだして採餌するのを観察している脇からケリが飛び立つ。田んぼの畦で日向ぼっこする4羽のカルガモ。近距離にいるのをさらに25倍のフィールドスコープでのぞく。のぞいた子たちは「目が白くなってる」と言っている。確かめてみると目を閉じた個体の目に白い膜は張っている。これは眼球を保護する役目の「瞬膜」と呼ばれる膜である。ヒトにもあるのだろうか?。最後に、暑い中を頑張ったご褒美があった。往路では確認できなかったカワセミが上流から下流側に向かって飛び去ったのだ。

探鳥会風景

①②スズメ ③カルガモ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 20 | |

| 夏鳥 | サンショウクイ | 2 | 2 |

| ツバメ | 10 | 10 | |

| 留鳥 | カルガモ | 4 | 4 |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 1 | 1 | |

| ケリ | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 3 | 3 | |

| スズメ | 10 | 10 | |

| セグロセキレイ | 1 | 1 | |

| ダイサギ | 1 | 1 | |

| トビ | 1 | 1 | |

| ノスリ | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 2 | 2 | |

| ムクドリ | 4 | 4 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 43 | 43 |

2017 5 8 萩小春の探鳥会6年生「室林道」

校長先生があいさつで、「今日の名古屋の気温予想知っている人?」と話された。連休中、そして連休明けも晴天が続いて空気も乾燥している。誇張すれば砂漠のような気候。水分をしっかりと摂って探鳥会をしなければ。ただし我々の行くところは室林道なので、平地よりもかなり過ごしやすいはず。しかし、子どもたちは室林道まで自転車で遠征するので、これはこれで大変である。室林道の入り口の鎖をほどいて子どもたちを待つ。近くからオオルリのさえずりが聞こえてきた。ぜひ子どもたちがいるときにも歌って欲しいものだ。この数年来6年生にはラインセンサスを体験してもらっている。いきなりではあるが、大人ならば「無理無理」と言われてしまうところであるが、子どもたちには柔軟な頭が有って1時間半位の間で大体覚えてしまうみたいだ。オオルリはこちらの願いを聞いてくれたみたいだ。すぐ目の前で美声を聴かせてくれた上に、美しい姿の一端を垣間見せてくれた。さえずりにはS、地鳴きにはCを使うとい説明対しても、今の子たちは外国人の英語教師に教わっているためか、全く問題なく受け入れてくれる。さえずりしていた鳥はウグイス・メジロ・ヤマガラ・シジュウカラ・サンショウクイ・オオルリ・キビタキ・ホオジロ・アオゲラを数えた。鳴き声を話題するときに必ず登場させるのは飲平センダイムシクイの聞きなしとサンショウクイの名前の云われである。彼が食べたというサンショウを見つけたので葉を千切り皆に匂いを嗅がせた。驚いたことにほとんどの子が「好い匂い」と言っていた。思わぬ収穫に出合った感じだ。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 08 | |

| 夏鳥 | オオルリ | 1 | 1 |

| キビタキ | 1 | 1 | |

| センダイムシクイ | 5 | 5 | |

| 留鳥 | アオゲラ | 1 | 1 |

| ウグイス | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 1 | 1 | |

| ホオジロ | 3 | 3 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 15 | 15 |

2017 5 2 萩小探鳥会4年生 羽根・長根方面

初夏の暑さが気になるほどの上天気であった。子どもたちも、校庭に戻った時は少なからずバテているように見えた。萩の里は今まさに農繁期。田植え機やトラクタのエンジン音があちこちから聞こえてくる。水田風景と山の新緑はやはりとても良い。この風景に似合うのがツバメだ。電線に止まって情報交換の鳴き声と聴いても楽しいし、他に比類ない飛翔能力を眺める楽しみもうれしく思える。同じ田んぼで見られるパフォーマンスでもヒバリはまた違う。垂直離着陸機と通常のジェット機との違いに似通っているように思える。小さな鳥もいいがダイサギの優雅な姿もいい。特に繁殖羽のレースは一見に値する。ヒバリのパフォーマンスもダイサギの夏羽も自らの子孫をいかに多く残すかという目的のための手段に過ぎない。子どもたちにとって識別が難しいセグロセキレイとハクセキレイ。見るポイントとは別に、セグロセキレイが固有種であることを説明した。

景色も良く野鳥もたくさん見られました。

②コチドリ ⑤ヒバリ ⑪セグロセキレイ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 05 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 02 | |

| 夏鳥 | サンショウクイ | 1 | 1 |

| ツバメ | 20 | 20 | |

| 冬鳥 | ハクセキレイ | 10 | 10 |

| 留鳥 | アオサギ | 1 | 1 |

| ウグイス | 5 | 5 | |

| カルガモ | 3 | 3 | |

| カワラヒワ | 30 | 30 | |

| コサギ | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | 2 | 2 | |

| スズメ | 20 | 20 | |

| セグロセキレイ | 10 | 10 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | 10 | 10 | |

| ヒバリ | 2 | 2 | |

| ヒヨドリ | 20 | 20 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| ムクドリ | 20 | 20 | |

| メジロ | 1 | 1 | |

| 総計 | 159 | 159 |

平成28年度

2017 2 13 愛鳥クラブ 平成28年度 3学期

今年度最後の愛鳥クラブ探鳥会はとても充実したものとなった。まず天気に恵まれた。寒気が強く風もあれば、いくら鳥がいてもきちんと観察することは難しいだろう。穏やかな天気が必要だ。特に子どもたちには。天気が良くても鳥がいなくては何にもならない。幸いにして、今日は両方の条件が良かった。ジャルダン・リラの山陰川ではビンズイ、カワラヒワを見た。ビンズイは地味なセキレイ科で鳴き声が種名になったと思われる。子どもたちは鳴き声の種類を聞いてきた。地鳴き(C)であると説明する。地味な地鳴きが信じられないくらい、さえずり(S)は複雑で美しいものだ。ただし、それを聴くためにはかなりの高山に登らなくてはならない。今日見て欲しかった鳥は、川原に砂や石が堆積した所にいる。見せたい種はイソシギ。シギ科の鳥の多くは海岸で見ることができる。赤道から極地まで飛行する種も少なくない。日本の干潟は絶好の中継地なのだ。春と秋の渡りの季節に多くは観察される。それに対しイソシギは、海岸にもいるが、河川の流域にもやってくる数少ない種なのだ。萩の山陰川にでも見ることが可能である。薄茶と白のイソシギはセキレイのようにも見え、おまけに、常時尾を振る行動もそっくりである。つい、セキレイと勘違いしてしまうのも無理はない。しかし、ひとたび飛翔すれば、その姿はセキレイのものとは全く異なることを知ることになる。飛ぶ速さはセキレイたちよりもずっと速いのだ。イソシギを見て、さらに上流に進む。倉戸橋はカワセミが見られるスポットだ。その倉戸橋までやって来た。橋の欄干の下でカワセミは待ってくれていた。恥ずかし屋なのか、かなり目立たない場所を選んだものだ。メンバーは肉眼・双眼鏡・フィールドスコープを動員する。なんといっても子どもたちに絶大な人気のカワセミ様だ。こちらもホッとする。まだまだ見どころは続いた。ウメにやって来たメジロ。枝に刺したミカンを食べに来たメジロ。最後の主役はメジロで決まった。ごちそう?に夢中のメジロ君、10名ほどの目が注がれているのも苦にしないようなのだ。コンパクトカメラながらとても細部まで写すことができたのは幸運であった。冬の探鳥会らしく、カワラヒワやスズメの群れも観察することができ、とても良い探鳥会であったと思う。6年生は最後の探鳥会であった。将来になり、今日の探鳥会の良い思い出を再び思い出して、萩の豊かな自然・野鳥たちを思い返してくれたらとうれしい。

探鳥会の光景と野鳥たち

①メンバーが撮ったツグミ ④トビ ⑤カワラヒワ ⑧イソシギ ⑫-㉓メジロ ㉔㉕スズメ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 02 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 13 | |

| 冬鳥 | ツグミ | 4 | 4 |

| 留鳥 | イソシギ | 1 | 1 |

| エナガ | 10 | 10 | |

| カワセミ | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | 55 | 55 | |

| キジバト | 1 | 1 | |

| ケリ | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| スズメ | 30 | 30 | |

| セグロセキレイ | 3 | 3 | |

| トビ | 3 | 3 | |

| ハシボソガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 11 | 11 | |

| ビンズイ | 3 | 3 | |

| ムクドリ | 12 | 12 | |

| モズ | 1 | 1 | |

| 総計 | 139 | 139 |

2016 11 22 萩小探鳥会 室林道

今年の萩小探鳥会は天候に恵まれた。低学年の日も暖かな日差しにあふれていたが、今日も、雨上がりで北西からの風が吹いていたが寒くはなかった。田んぼ道を歩く班もいるので大いに助かったと思う。室林道コースは標高の高い分だけ冷えているはずではあるが我慢の範囲であった。学校から室林道までは自転車で移動するのであるが、これが結構きついのである。額に汗を光らせて次々と登って来たのを待ち受けた。春の探鳥会の時にはキビタキがさえずっていた場所でルリビタキが鳴いている。地鳴きであったので、もしかして、この鳥はジョウビタキかもしれないと話した。ところが、しばらくして、今度はさえずりを始めたのだ。これで、この鳥はルリビタキであることが確定した。冬季の観察で楽しみなのが群れとの出会いだ。特にバッタリと混群に出逢おうものなら大変である。探鳥会では混群に2度も出会うという幸運に恵まれた。エナガとメジロが10羽を超える群れをつくり、そこにヤマガラ、シジュウカラ、コゲラが追従する形をとっている。ルリビタキのさえずりと混群を話題にして鳥たち行動を進化の目線で皆と考えた。難しい話になったが、少しでも興味を持ってもらえたらうれしい。最高学年の6年生は今回もラインセンサス法で観察をした。クラス全員で結果を整理して記録に残して欲しいものである。

以前に室林道で見たルリビタキ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 22 | |

| 漂鳥 | ルリビタキ | 1 | 1 |

| 留鳥 | ウグイス | 3 | 3 |

| エナガ | 20 | 20 | |

| コゲラ | 3 | 3 | |

| シジュウカラ | 1 | 1 | |

| ハシブトガラス | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | 5 | 5 | |

| ホオジロ | 1 | 1 | |

| メジロ | 20 | 20 | |

| ヤマガラ | 1 | 1 | |

| 総計 | 56 | 56 |

2016 11 18 秋の探鳥会・低学年 観音山方面

探鳥会が始まったら雲が消えていった。2日ほど続いた小春日和が再び戻った。朝は青空の面積はほんの少しで、雲行きも決して芳しくなかったのであるが。校庭に2班の子どもたちが集合。私は観音山方面を担当することになった。もうひと班は羽根・長根方面である。校庭を離れるとヒヨドリの声が賑やかにしてきた。竹やぶがあって、一番高い葉っぱの落ちた竹の中ほどに中型の鳥がとまっている。ツグミだ。今年はツグミが早く見られた。すでに地上で採餌している程だ。個体数も多くなりそうな予感がする。山陰川沿いの所に出ると色々な鳥が現れた。ジョウビタキ、ハクセキレイ、セグロセキレイもいる。「川が見えたらカワセミに注目は」萩小の「合言葉」である。地注意深く川面を探すが見つからななかった。ところが、いたのだ!。堤防の縁にいたらしく、ダイビングしたあと再び堤防に戻ったのを偶然に見つけた。カワセミは橋げたの陰に隠れてじっとしている。それをフィールド・スコープでバッチリ観察することに成功。随分と長く留まっていたので何度も何度もスコープでのぞくことができた。おかげでオスであることも分かった。さらに、ほとんど同じ場所ですごい鳥も見られた。絶滅危惧種(UVⅡ)のオオタカが現れたのだ。羽ばたきと滑空を繰り返していて典型的なオオタカの飛び方である。11月5日の土用探鳥会でもオオタカを確認しているが、同じ個体なのかもしれない。さらに2度あることは3度あるを実践することになる。カワセミ、オオタカに続いてイソヒヨドリが現れたのだ。青いオスがオレンジ色の屋根にとまっている。本当に、今日は鳥のラッシュであった。恵まれた自然の下でいろいろな野鳥に出逢い贅沢な時を過ごすという萩小の探鳥会授業は、他に例をみない貴重で誇るべきものだ。それを大切なものして受け継がれている指導者の方々に心から敬意を表したいと思う。

探鳥会風景

①ツグミ ②ジョウビタキ

5日前に室林道で撮ったオオタカ。本日のと一緒の個体かも?

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種類 | 種名 | 18 | |

| 冬鳥 | ジョウビタキ | 2 | 2 |

| ツグミ | 2 | 2 | |

| ハクセキレイ | 2 | 2 | |

| 留鳥 | イソヒヨドリ | 1 | 1 |

| ウグイス | 2 | 2 | |