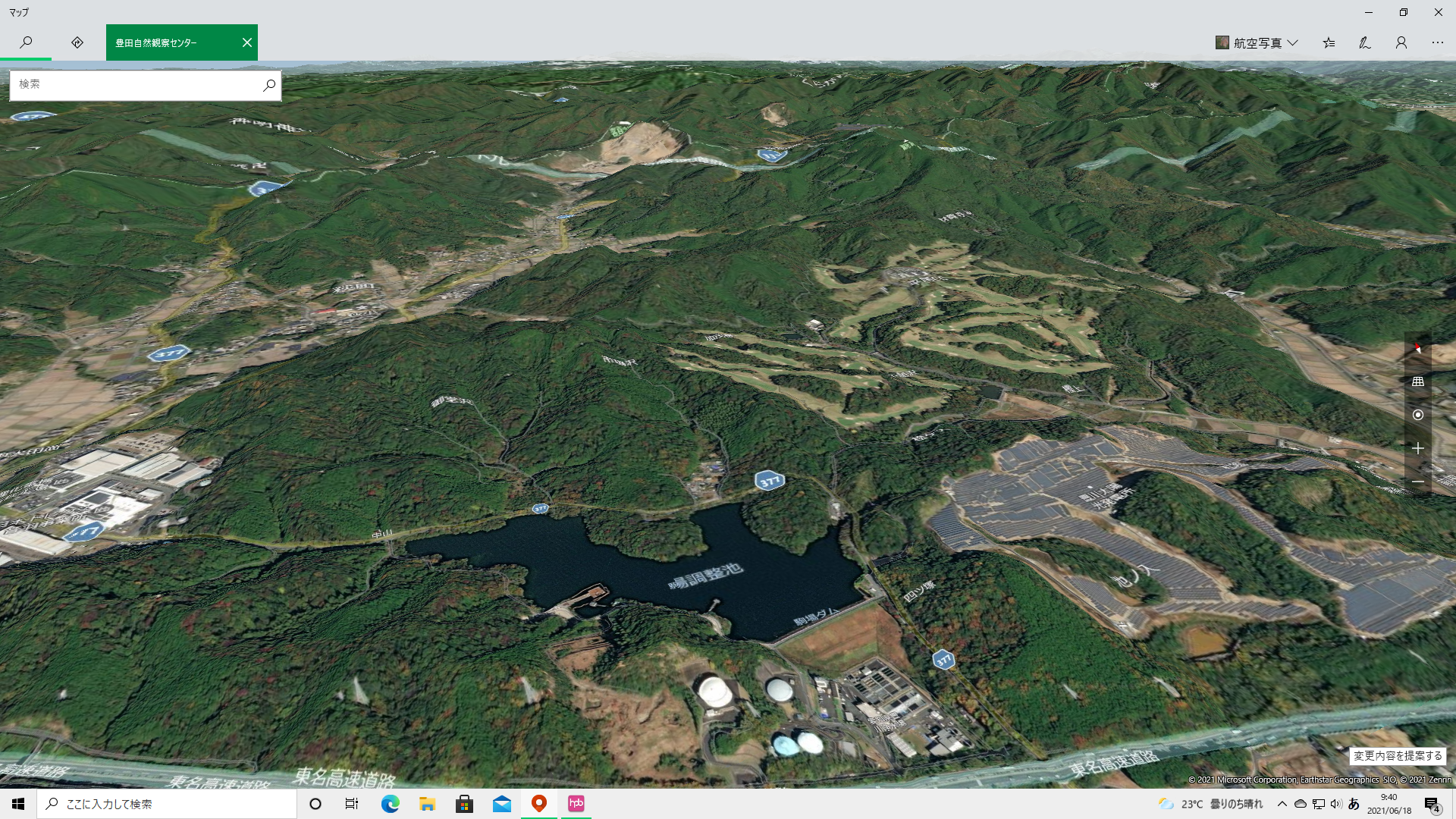

豊川市平尾町は音羽町の隣にあります。歩いて行ってもよいくらいで、萩小土曜探鳥会で何度も訪れました。オシドリを初めて見たのも平尾でした。駒場池(こまんばいけ)は豊川用水の調整地で私が高校を卒業した頃にできました。音羽町に最も近いカモ類が見られる場所として重宝しています。池の周辺の舗装道路は豊川市への近道として車の交通量が多いのですが、片側の未舗装道路は野鳥観察に最適です。

平尾CC 駒場池

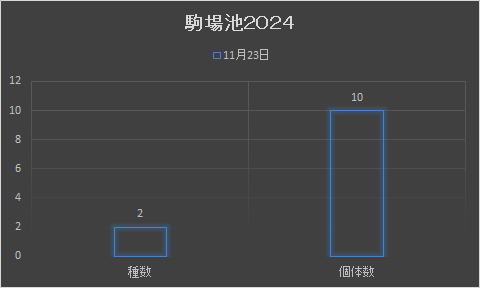

2024年

2024 11 23 駒場池

ふるさと公園から三河湖へと向かう途中に駒場池がある。せっかくなので立ち寄ってみる。池沿いの車道は頻繁に利用していて、車から眺める限りでは、ほとんど鳥はいない。車から降りて見るためには、車道とは反対側の未整備の方を通らなければならない。結構荒れ放題なのであまり通りたくはないのであるが(車が傷つく)、仕方がない、寄ってみた。キンクロハジロが10羽程度、マガモがほんの少し、と言った所か。昔の賑わいはどこに行ってしまった?。カモよりも陸上の鳥の方が面白そうだ。今度は歩いてみよう。

キンクロハジロとマガモがいたが、個体数はとても少ない。

|

|

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 11 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 23 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 9 | 9 |

| マガモ | マガモ | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | ||

| 総計 | 10 | 10 |

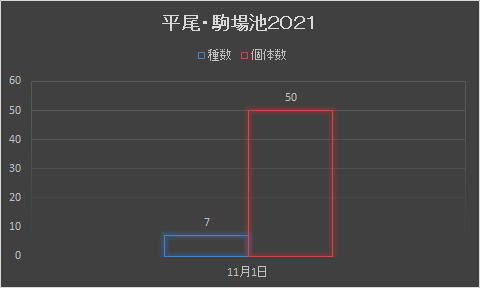

2021年

2021 11 1 平尾・駒場池

以前は頻繁に(特に冬季においては)、折ある毎に出かけて野鳥観察をしていた平尾CCと駒場池の周辺であったが、ここ何年か全くと言ってよい程出かけていない。特にこれという理由は無いが、年と共に、あちこちへと出かけるのが体力的にも厳しくなってきたことは認めざるを得ない。駒場池は、いろいろと改修工事が続いていて、近づき難いのも理由にあった。県道からちらりと湖面の様子を見て、「ああカモたちがいる・・・」くらいの気遣いはしていたが。それを、どう思ったのか、双眼鏡を持って行く気になった訳だ。工事は継続中ではあったが道路は通行できた。工事で景色が随分と変わっているのも初めて知った。肝心の観察よりもこちらの方に気が向かったのは良くないことであった。それと、道具の選択が間違っていた。スコープを持参すべきであった。それでも無理して観察したが精度は悪いと思う。1番多いのはやはりマガモであった。姿も特徴ある羽色で間違いなく分かった。オシドリもすぐに分かった。10羽程度か。カルガモまでは良かったが、その後が厳しい。ハシビロガモ、キンクロハジロがはっきりしない。改めてスコープで見る必要がある。ここのダム堰堤はロックフィル式である。石が敷き詰められたダムにいたのは、これも久しく見ていなかったシロチドリであった。これだけでも今日ふらっと来た甲斐があった

新たな取水口を建設

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 11 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 01 | |

| カモ | カモ | オシドリ | オシドリ | Aix galerriculata | 5 | 5 |

| スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 2 | 2 | ||

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 5 | 5 | ||

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 5 | 5 | |||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 30 | 30 | |||

| スズメ | ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 |

| チドリ | チドリ | チドリ | シロチドリ | Charadrius alexandrinus | 2 | 2 |

| 総計 | 50 | 50 |

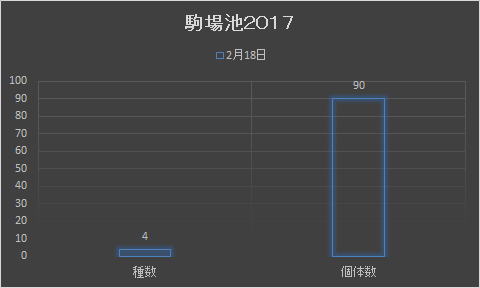

2017 2 18 駒場池

ほんの思いつきで立ち寄ってみた駒場池に思いがけない野鳥がいた。緑色と亜麻色のつがいらしいのがそれぞれ数羽づつ、1列になって、対岸付近を泳いでいたのはカワアイサであった。常連客のマガモ以外にはあまり見ることの無くなった駒場池、久しぶりにうれしい出会いができた。岸に上がり体を温めている群れにも目を引く鳥がいた。オシドリである。マガモやカワウと一緒に日向ぼっこだ。新堤池と駒場池を行き来しているのは間違いなさそうだし、付近には灌漑用の池もあるので、その池のオシドリがいたのかもしれない。カワウの1羽が羽を広げ乾かし始めたら、近くにいた個体も負けじと広げだした。マガモやオシドリたちはどんな思いで見つめていたのであろうか。「目障りダナー、しかし、強そうだから黙っているか。

久しぶりにマガモ以外の鳥を確認

①—③カワアイサ ④—⑥オシドリ・カワウ・マガモ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 02 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 18 | |

| カモ | カモ | ウミアイサ | カワアイサ | Mergus merganser | 20 | 20 |

| オシドリ | オシドリ | Aix galerriculata | 20 | 20 | ||

| マガモ | マガモ | Anas platyrhynchos | 30 | 30 | ||

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 20 | 20 |

| 総計 | 90 | 90 |

2016年

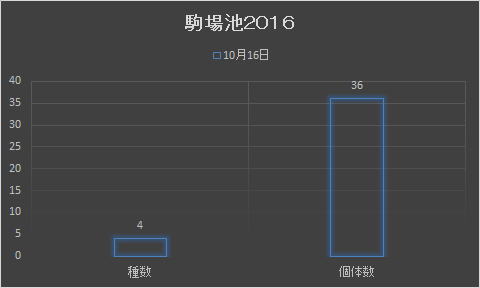

2016 10 16 駒場池

秋の南下は駒場池にも及んでいるのか?頻繁に通る道を横にそれて池の様子を探ってみた。一見すると水鳥の姿は無さそうにだ。やはり、と思って帰ろうとした時、木々の間の湖面に2羽の姿があるのを見つけた。カルガモかな?いやこちらの方が黒っぽい。双眼鏡で確認すると、それはキンクロハジロのつがいであった。これですこし真剣に探す気になった。道を往復しながら湖面を注視。自分のいる側の池の縁からサッと飛んでゆく一団が現れる。オシドリである。オス・メス合わせて230羽くらいはいそうである。近くにある新堤池にはすでにオシドリが飛来していた。オシドリたちは新堤池と駒場池とを往復していることは容易に想像できるので、今日のオシドリはそうのような個体なのだろう。キンクロ、オシドリに続いてマガモも見つかった。秋の南下は駒場にも及んでいたのだ。

①オシドリ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 10 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 16 | |

| カモ | カモ | オシドリ | オシドリ | Aix galerriculata | 30 | 30 |

| スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 2 | 2 | ||

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 2 | 2 | ||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | |||

| 総計 | 36 | 36 |

2012年

野鳥観察記録へ

駒場池

2012 12 9 駒場池

マガモがのんびり浮かんでいるのはいつものことであるが、湖面ばかりに目を向けてほしくないとばかりに、池に覆いかぶさるようにある樹の一角で白いものが見えた。あの白さは、ミサゴに違いない。手に持っていたフィールドスコープを向けたら、あたりをきょろきょろ見るミサゴの顔があった。黒い隈取が凛々しい。しばらくして、ゆったりと飛び立っていった。その際、ピヨピヨピヨと、精悍なタカらしからぬ声を上げていった。

マヒワの群れに出合う(今年の冬はマヒワが多い)

2012 11 29 萩小 秋の探鳥会 4年生 駒場池コース

薄雲が太陽を覆っているものの暖かな朝を迎えた。学校に着くと、先を豊橋動物園のお二人が校舎に入って行くのが見える。校庭では、本日の探鳥会を進行する役割の児童たちが最後の確認をしていた。校長室での打ち合わせを終え、3年生以上の子どもたちが整列する校庭に向かう。慣れているとはいえ、身の引き締まる瞬間だ。自己紹介では、DNA構造発見者のひとりJ・ワトソン博士が、子供の頃から、父親に連れられてバードウォッチングをすることを楽しみにしていて、後年の、生物の道に入るきっかけになっていた逸話を紹介した。ちなみに、2013年3月は、ワトソン、クリックがDNAが2重らせん構造であることをネイチャーに発表60周年記念になる。山中教授のIP細胞をはじめとして、今日までのバイオテクノロジ-の発展の始まりは、生物学上20世紀最大の発見と言われるDNA構造の解明にあった、と言われている。そんな偉人の幼少期に鳥が関わっていたとは、嬉しい限りではないか。学校を出て、バイパス道路を目的地の駒場池に向かって進む。今は第2東名の工事が始まっており、大型ダンプや運搬車の行き来がとても多い。ガードレールに守られた歩道を野鳥を見ながら歩く。ヒヨドリが大きなクスノキの中で飛び回っていたり、藪の中からウグイスの地鳴きが聞こえたりする。冬の使者ジョウビタキも何度か姿を現した。その時私は、オスとメスの羽の色の違いを話した。駒場池のカモにも通ずると思ったからだ。すると、子どもからは、なぜ色の違いがあるのか、との質問を受けてしまった。一瞬戸惑ったが、もう4年だし分かってもらえると信じて、あのダーウインさえも悩み、一緒に進化論を提唱し、のちに、強力なダーウィニズムの擁護者となるウォーレスでさえも認めなかった性選択説の聞きかじり知識を、子どもたちに話すことになった。メスによるえり好み(性選択説)とオス自身による広告(ハンディキャップ理論)の2説を述べたのだった。駒場池に着いた。木立の間からは湖面に浮かぶ水鳥が垣間見れる。すぐにその名前を口々に言っているのを聞くと、さすが4年生と感心する。カルガモとマガモの2種類がいて、特にオスのきれいな羽が目に留まったようだ。この付近を歩くことは大人でもまず無いだろう。豊川市街地への抜け道としか認識されていないに違いない。だから、幹線道路から一歩離れるとこのような自然豊かな場所があることに、子どもたちは驚いたようであった。事実、道路は未舗装で先日の雨の水たまりが残っていて、それを楽しみながら避けてあるいたのだ。シジュウカラやコゲラと言った慣れ親しんだ鳥もいたし、私自身は今年の冬は多いのでは感じているウソにも出合えた。コースの途中で出合えたウグイスやジョウビタキの鳴き声も再び聞く。なんども聞いて、さすがに名前は直ぐに出てきた。樹木の切れ間が大きく、広く湖面が見渡せる所で改めてカモたちを観察する。そこで先の2種に加えて、オシドリという子どもたちに大きなプレゼントがあったのだ。内心期待していたが子供たちには話さないでいたのが良かった。1列になりオシドリたちが進行するさまをじっくりと観察できた。フィールドスコープはこういう時のために使うもの。視野にとらえたきれいな姿に、一様に感嘆の声を上げた。美しい自然はいつまでも心に残るものだ。私は、彼らが大人になって同じ年頃になった自分の子どもに、この日の探鳥会の話を聞かせているのを想像する。再び学校の校長室で簡単な反省会を開いた。先生からは、これからも萩小の特色である探鳥会を続けていきたいとの決意を感じた。毎年の行事ではあるが、それが積み重なって萩小の歴史の高みへと向かってくれたらうれしい。私自身が萩小の探鳥会から鳥が好きになるきっかけをいただいた。できるだけの恩返しは当然のことであろう。

2012 11 20 駒場池

カモたちはどの程度来ているのか、種数は?、オシドリはいるのか?、いろいろ気になるところがあって出かけた。ロック式ダムの堰堤下に車をとめて、未舗装の周回道路をセンサスする。池に浮かぶ水鳥だけでなく周りの林からも種々の小鳥が現れるので好きなコースだ。カモ類は、マガモがおよそ100羽、カルガモが10羽、オナガガモ2羽、オシドリ2羽であった。カワウが枝にとまっている。小鳥は随分といた。メジロやヒヨドリが多いが、冬鳥のヒガラやマヒワなどもいた。マヒワが2羽道路の水たまりで水飲みをしていたのを見たが、初めての経験であった。足元でカワセミが盛んに鳴いていた、そして、対岸に向かって一直線に飛んで行ったがその早いこと。駒場池に飛来する水鳥の大部分はマガモである。残念ではあるが個体数は減少方向にあるようだ。

駒場池の秋 カイツブリとマヒワ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||||

| 01 | 11 | 12 | 総計 | ||||||

| 類名 | 種名 | 学名 | 05 | 19 | 04 | 20 | 29 | 09 | |

| アイサ | カワアイサ | Mergus merganser | 1 | 7 | 8 | ||||

| アトリ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | 2 | ||||

| マヒワ | Carduelis spinus | 3 | 10 | 13 | |||||

| ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||

| ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | 2 | ||||

| エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | |||||

| カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||

| カラ | シジュウカラ | Parus major | 2 | 5 | 7 | ||||

| ヒガラ | Parus ater | 1 | 1 | ||||||

| カラス | カケス | Garrulus glandarius | 1 | 1 | |||||

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||

| カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | |||||

| キツツキ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | 2 | ||||

| タカ | トビ | Milvusmigrans | 1 | 3 | 4 | ||||

| ミサゴ | Pandion haliaetus | 1 | 1 | ||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||

| ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 1 | 1 | |||||

| メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 2 | 5 | 7 | ||||

| 海ガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 3 | 3 | |||||

| 小型ツグミ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |||||

| 大型ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 3 | 4 | ||||

| 淡水ガモ | オシドリ | Aix galerriculata | 2 | 20 | 22 | ||||

| オナガガモ | Anas acuta | 2 | 2 | ||||||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 20 | 10 | 30 | 60 | ||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 200 | 120 | 30 | 100 | 30 | 70 | 550 | |

| 総計 | 236 | 130 | 33 | 135 | 95 | 93 | 722 |

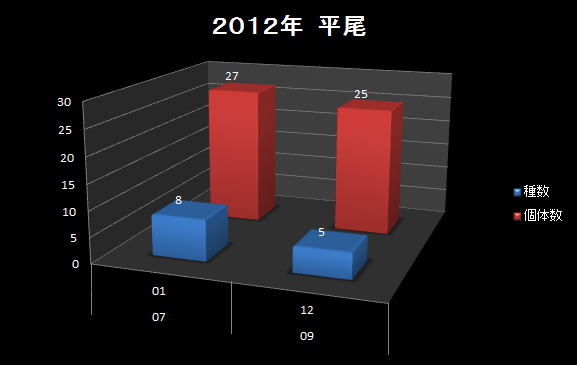

平尾

2012 12 9 平尾

平尾の池でコガモを見た。隣にある駒場池ではコガモの姿を見ることはないから不思議である。何が違うのか。確かに平尾の池には、毎年コガモが飛来する。浄化装置が回っているあまりきれいとは言えない池なのであるが、なぜか、ここが気に入っている様子。マガモのつがいもいたが、ここはコガモの楽園。隅でおとなしくしていたのが面白い。手前から池の奥に向かって一直線に飛ぶのはカワセミだ。その後から、アオサギがカワセミとは対照的にゆったりと飛んでいった。

コガモとアオサギ

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||

| 01 | 12 | 総計 | |||

| 類名 | 種名 | 学名 | 07 | 09 | |

| エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 10 | 10 | |

| カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 1 | 1 | |

| カラ | ヤマガラ | Parus varius | 1 | 1 | |

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 1 | |

| ハシボソガラス | Corvus corone | 1 | 1 | ||

| カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | |

| キツツキ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | |

| サギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | |

| タカ | トビ | Milvusmigrans | 1 | 1 | |

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 1 | 1 | |

| メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 11 | 11 | |

| 淡水ガモ | コガモ | Anas crecca | 20 | 20 | |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 2 | 2 | ||

| 総計 | 27 | 25 | 52 |

2009年

2009 11 7 駒場池・平尾

寒さが急に深まったこの秋、そろそろ水鳥たちがやってき来ているのでは思い駒場池にやって来た。駒場池は豊川用水系の調整池としての役割を担っていて大切なものなのだ。調整池の宿命であろうか常に水位が変わっている。棲むものにとってはなんともやり難い。池の東側は交通量も多いので西側の道を行くのが良い。舗装されていないので自然な感じがいい。ただし水溜りで車や靴が汚れるのは覚悟する必要あり。湖面をのぞくと点々と鳥たちが見える。双眼鏡に映ったのはマガモたち。この池にやってくる鳥の大部分はマガモである。見ている最中にも空からどんどん降りてくる。そして羽を羽ばたかせ減速、最後は足を突っ張って着水する。カモほどの大きな鳥が編隊飛行する姿は本当に迫力がある。鳥は飛んでこそ鳥だと思っているので。大多数のマガモに混じっていたのがヒドリガモ。クリーム色の姿が懐かしい。さらに空から着水したのはカルガモたちだ。鳴き声も立てない静かな状況ではあったが(カモの声は大きいので周りの鳥の声が聞こえなくなる程である)、たった1種だけが声を上げていた。それはコガモで、小振りの姿を見つけるのに時間がかかってしまった。対岸の水際で数羽の点々が見えたので双眼鏡を向けた。案の定それはオシドリたちであった。音羽の新堤池にオシドリが飛来したのは10月の上旬であった。従って、目と鼻の先にある駒場池にいても不思議ではない。寒狭川のオシドリが知られているがこちらは自然の姿なのである。オスとメス数組がゆっくり泳いでいた。12月の土曜探鳥会でここを訪れる。オシドリを見せてやりたいものだ。次にすぐ隣に位置する平尾CCへ向かう。朝日に山の木々や田んぼの色付いた草が黄金に輝いていて、そこかしこにいるホオジロがより美しく見えて私を喜ばせた。モズが2ヶ所で高鳴きをすれば、カワラヒワの群が黄色に透ける羽を羽ばたかせる。ノスリが1羽上空を旋回しマツの樹にとまった。鳥好きにとってはたまらない光景が繰り広げられる。ゴルフ場に向かう外車が音も無く行き去る。自分はあの人のようにはなれないがきっと幸せなんだろうな。

①駒場池 ②やって来たマガモの群 ③-⑥マガモの飛行 ⑦⑧カルガモ ⑨オシドリ ⑩平尾の里山風景 ⑪ホオジロのオス ⑫⑬ホオジロのメス ⑭⑮ノスリ

野鳥観察記録

11月7日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||

| 01 | 10 | 11 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 10 | 09 | 07 | |

| アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | ||

| アオジ | Emberiza spodocephala | 3 | 3 | ||

| ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | ||

| オシドリ | Aix galerriculata | 10 | 10 | ||

| カシラダカ | Emberiza rustica | 1 | 1 | ||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 1 | 1 | ||

| カワセミ | Alcedo atthis | 2 | 2 | ||

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 15 | 15 | ||

| キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | ||

| キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | ||

| コガモ | Anas crecca | 1 | 1 | ||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | ||

| シジュウカラ | Parus major | 1 | 1 | ||

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | ||

| シロハラ | Turdus pallidus | 2 | 2 | ||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 1 | 1 | ||

| ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | ||

| ノビタキ | Saxicola torquata | 7 | 7 | ||

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 2 | ||

| ヒドリガモ | Anas penlope | 10 | 10 | ||

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 4 | 4 | ||

| ビンズイ | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | ||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 10 | 10 | ||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 100 | 100 | ||

| モズ | Lanius bucephalus | 2 | 2 | ||

| 総計 | 11 | 7 | 162 | 180 |

2008年

2008 12 7 平尾

冬の鳥探しの穴場とも言えるのが平尾。萩町の山を隔て、南に開けた里山である。北風が当らなくて暖かいので野鳥の個体数もかなり多い。ルリビタキやカヤクグリなども観察したことがある。珍しい一番はミヤマホオジロだろう。その美しい姿を見つけた時は本当に有頂天であった。平尾CCからゴルファーの明るい声が聞こえる。今日のような天気なら自然と気分も明るくなることだろう。萩から峠を越えて平尾に入る最初に見る池にはカワセミが棲んでいる。小さな池ではあるが大切な池なのだ(私にとっても)。室林道からさらに買い物をして帰りに平尾に寄ってみた。どんな鳥が見られるのか楽しみだ。池の側に車を停めて歩いてみる。ルリビタキ(もしくはジョウビタキ)の声がする。池の縁で鳴いていたのはジョウビタキであった。さらに行くと今度はルリビタキのオスの姿があった。さすが平尾と関心しきり。とどめはやはりカワセミ。池の周りの枝に止り水面を見つめている。残念、逆光である。場所を変えてくれないかな。思わず強行軍。落ち葉を踏みつけると当然音がする。音に驚いて移動してくれるかも。ところがこのカワセミ君(オスなので)、度胸があるのか意に介せずビクともしない。結局、当人のご意志次第となった。それでも気の毒に思ったのか日の当る場所に移動してくれたのには感謝感激。

カワセミ

とまる場所を変え、いろんな角度からのポーズをとってくれた彼(オスなので)に感謝

コゲラ

秋らしく紅葉をバックに

12月7日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||

| 01 | 12 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 05 | 07 | |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 1 | 1 | |

| ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | |

| カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | |

| カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | 2 |

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 2 | 2 | |

| コガモ | Anas crecca | 4 | 4 | |

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | Parus major | 1 | 1 | |

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 2 | 2 | |

| シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | |

| トビ | Milvusmigrans | 3 | 3 | |

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 5 | 5 | |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 1 | 10 | 11 |

| ホオジロ | Emberiza cioides | 5 | 5 | |

| メジロ | Zosterops japonico | 3 | 11 | 14 |

| モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | Parus varius | 2 | 2 | |

| ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 1 | 1 | |

| 総計 | 15 | 43 | 58 |

雨の駒場池

40羽ほどのマガモがいた

2007 1 13 駒場池のカモたち

室林道から下り駒場池に向う。駒場池は豊川用水の調整池として人工的に造られたものだ。(出来たのは、たしか私が高校生の頃だったと思う)調整池の宿命としての水位の変動があり、水位が最も低い時には昔の橋や道が姿を現す。この冬は雨もまずまず多くて水位もかなり高い。するとオシドリの期待がもてる。(オシドリは木々の枝に登って休むことが多いので、水位が下がると何時のまにかいなくなってしまう)25倍の望遠鏡を持参し湖面を眺めた。少し波が立っているが風はそれ程強くはないので観察は楽だ。緑色の頭が日に輝いているいる。駒場の主役はなんといってもマガモだ。時々他の種が混じることもあるが、大体はマガモとカルガモの2種である。カルガモはマガモとは少し離れて泳いでいた。陸に上がって羽に頭を突っ込んで休んでいるものも多い。どうやらオシドリはいない模様と帰り支度をする。車を来た道の方向に走らせていてふと対岸を見たら未だ見落とした鳥たちの姿が目に入った。木々が覆いかぶさりオシドリが好きそうな場所ではある。念のためと車を止め目視すると、どうやらマガモではなさそう。カルガモでもないなと思い双眼鏡を取りに車に向う。遠く離れているのでこちらには気が付いていないはず。それでも逃げないでくれと念じて双眼鏡を手に対岸を眺めた。10倍の視野には20羽ほどのオシドリが入っていた。オス・メスがほぼ同数3箇所ほどにかたまって休んでいる姿であった。デジタルカメラには500ミリのレンズを付けてきた。それでも遠いため小さく写るのみであった。記録写真にはなるだろうとシャッターを切る。実はこれが功を奏したのだった。オシドリの中にさらにトモエガモも写っていたのだ。自分の目も存外いい加減だなと感じた。いるのに見えていなかったのだ。その点写真は正直である。写っているものを見落とすことはさらに少ない。確か数日前の新聞に、新城市の寒狭川でトモエガモが、オシドリと一緒に写っている写真が載っていた。駒場池でも同様の状況であることが確認でき大変満足した。

駒場池のオシドリとトモエガモ

①②トモエガモのオスが1羽混じっていた ①の左端 ②の中央 ③オシドリ飛翔の姿

10月27日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||

| 01 | 10 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 13 | 27 | |

| オシドリ | Aix galerriculata | 24 | 24 | |

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 65 | 65 | |

| カワウ | Phalacrocorax carbo | 5 | 5 | |

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |

| シロチドリ | Charadrius alexandrinus | 6 | 6 | |

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 2 | 2 | |

| トモエガモ | Anas formosa | 1 | 1 | |

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 1 | 1 | |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 130 | 50 | 180 |

| 総計 | 225 | 60 | 285 |

2007 10 27 平尾 UPDATE

雨が降っていたが心地良い野鳥観察ができた。場所は平尾CC周辺で我家からも比較的近い所に位置する。全体が

南斜面で冬の日差しが暖かく、冬鳥の観察に適している。ミヤマホオジロという私にとっては非常にまれな鳥を確認し

たのも平尾であった。ゴルフコースを横に見ながら進む。3つの池があるが(奇麗な水ではない)最上部の池でカワセミ

を見た。この池はカワセミがよくいて、土曜探鳥会でも、子どもたちに人気のある場所だ。隣の、駒場池にも寄る。湖面

に点々といるのはマガモである。はるばる大陸から渡って来た姿。およそ50羽ほど。さらに数を増してゆくことだろう。

平尾の風景

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||

| 01 | 10 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 20 | 27 | |

| アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 1 | 1 | |

| ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | |

| カケス | Garrulus glandarius | 10 | 10 | |

| カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | 2 |

| シジュウカラ | Parus major | 1 | 1 | |

| シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | |

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 5 | 5 | |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 5 | 3 | 8 |

| ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | |

| マヒワ | Carduelis spinus | 30 | 30 | |

| メジロ | Zosterops japonico | 2 | 2 | |

| ヤマガラ | Parus varius | 1 | 1 | |

| 総計 | 50 | 14 | 64 |

2006年

2006 2 5 駒場池

先週、山口さんが山陰川にトモエガモを見ている。豊川上流の寒狭川でもいるとのこと。ではということで、駒場池に行ってみた。予想は大当たりであった。マガモが大多数を占める中に、カルガモ,オナナガモ,久しく駒場池では見なかったオシドリ(20羽以上),そして他のカモよりも一回り小型のトモエガモ。2羽のオスは難なく確認できた。1羽だけメスがいたようであるが確信はない。午後に入って北西の風が強くなった。駒場池も猛烈な風で波立っていた。帽子を飛ばされまいと手で抑える。池の上に聳える樹木で風に抗している鳥がいた。目視では真っ白く見えるミサゴであった。

①オシドリの群れ ②中央にカワアイサ (オス)

2005 平尾・駒場池の野鳥

2005 1 22 駒場池

買い物の帰り道に立ち寄ってみた。池の上を強い風が吹きぬける。ダムの堰堤にいたらさぞかし寒かろう。カモたちも風を避けて休んでいる個体がほとんどだ。200羽くらいのマガモ、20羽くらいのカルガモとカワウ。種類も個体数も寂しい。しかし、そんな気持ちを吹き飛ばしてくれたのは、たった2羽の水鳥であった。何回となく潜水を繰返している。あきらかにマガモとは違う行動をしている。遠すぎて手持ちの小さな双眼鏡では心もと無いが、亜麻色の頭はカワアイサの特徴を示していた。もう1羽、マガモのような緑色の頭に白い腹。白色の強い色が回りのマガモから一羽だけ際立たせていた。こちらの方は名前が出てこない。図鑑を持参しなかったのを悔いた。家に帰り早速調べる。緑の頭はカワアイサのオスであった。たしか、琵琶湖で確認したくらいで殆ど見ることはなかった鳥である。あらためて、なにが起こるか分らないのが自然観察である、と思い知らされた。

| 合計 : 数 | 月 | ||

| 種名 | 学名 | 01 | 総計 |

| アオサギ | Ardea cinerea | 2 | 2 |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 1 | 1 |

| ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 2 | 2 |

| カケス | Garrulus glandarius | 1 | 1 |

| カシラダカ | Emberiza rustica | 5 | 5 |

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 20 | 20 |

| カワアイサ | Mergus merganser | 2 | 2 |

| カワウ | Phalacrocorax carbo | 30 | 30 |

| カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 |

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 20 | 20 |

| コガモ | Anas crecca | 10 | 10 |

| ヒガラ | Parus ater | 2 | 2 |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 1 | 1 |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 200 | 200 |

| メジロ | Zosterops japonico | 1 | 1 |

| ヤマシギ | Scolopax rusticola | 1 | 1 |

| 総計 | 299 | 299 |

平尾2004年まで

| データの個数 : 日 | 月 | |||||||||||||

| 種名 | 学名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 |

| アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||

| アオサギ | Ardea cinerea | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||

| アオジ | Emberiza spodocephala | 24 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 29 | 103 | ||||

| アカゲラ | Dendrocopos major | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||||||

| アカハラ | Turdus chrysolaus | 1 | 1 | |||||||||||

| イカル | Eophona personata | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | |||||

| ウグイス | Cettia diphone | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 64 | ||||

| ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 3 | 5 | 4 | 10 | 22 | ||||||||

| エナガ | Aegithalos caudatus | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 53 | |||

| オオタカ | Accipiter gentilis | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||

| オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||

| オシドリ | Aix galerriculata | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 25 | ||||||

| オナガガモ | Anas acuta | 1 | 1 | |||||||||||

| カイツブリ | Podiceps ruficollis | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 27 | ||||

| カケス | Garrulus glandarius | 6 | 5 | 8 | 11 | 10 | 40 | |||||||

| カシラダカ | Emberiza rustica | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 19 | |||||||

| カヤクグリ | Prunella rubida | 3 | 2 | 5 | ||||||||||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 46 | ||

| カワウ | Phalacrocorax carbo | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 48 | |

| カワセミ | Alcedo atthis | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 36 | |

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 43 | ||||

| キジ | Phasianus colchicus | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||

| キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||

| キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | ||||||||

| キビタキ | Ficedula narcissina | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 1 | 1 | |||||||||||

| クロジ | Emberiza variabilis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| ケリ | Microsarcops cinereus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| ゴイサギ | Nycticorax nycticorax | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 21 | ||||

| コガモ | Anas crecca | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 65 | ||||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 46 | |||

| コシアカツバメ | Hirundo daurico | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||

| コジュケイ | Bambusicola thoracica | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||

| サシバ | Butastur indicus | 1 | 1 | |||||||||||

| シジュウカラ | Parus major | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 18 | 61 | |||

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 11 | 14 | 3 | 3 | 13 | 7 | 51 | ||||||

| シロハラ | Turdus pallidus | 14 | 14 | 3 | 7 | 15 | 53 | |||||||

| スズメ | Passer montanus | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 41 | |

| センダイムシクイ | Phylloscopus occipitalis | 1 | 1 | |||||||||||

| タヒバリ | Anthus spinoletta | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 10 | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 42 | ||||||

| ツバメ | Hirundo rustica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||

| ツミ | Accipiter gularis | 1 | 1 | |||||||||||

| トビ | Milvusmigrans | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||

| トラツグミ | Turdus dauma | 1 | 3 | 4 | ||||||||||

| ノスリ | Buteo buteo | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||

| ノビタキ | Saxicola torquata | 3 | 3 | |||||||||||

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 19 | |||||||

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||

| バン | Gallinula chloropus | 2 | 2 | |||||||||||

| ヒガラ | Parus ater | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | ||||||||

| ヒバリ | Alaudo arvensis | 4 | 4 | |||||||||||

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 15 | 64 | ||

| ビンズイ | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||

| ベニマシコ | Uragus sibiricus | 3 | 4 | 7 | ||||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 18 | 14 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 13 | 88 | ||

| ホシハジロ | Aythya ferina | 1 | 2 | 3 | ||||||||||

| ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 1 | 1 | |||||||||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 1 | 1 | |||||||||||

| マヒワ | Carduelis spinus | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 | ||||||||

| ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 | ||||||||

| ミヤマホオジロ | Emberiza elegans | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| ムクドリ | Sturnus cineraceus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| メジロ | Zosterops japonico | 24 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 16 | 24 | 91 | ||||

| モズ | Lanius bucephalus | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 3 | 37 | ||||||

| ヤブサメ | Cettia squameiceps | 1 | 1 | |||||||||||

| ヤマガラ | Parus varius | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 47 | |||

| ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 13 | 12 | 3 | 4 | 13 | 45 | |||||||

| 総計 | 296 | 270 | 131 | 27 | 60 | 36 | 4 | 26 | 17 | 152 | 284 | 301 | 1604 |

駒場池2004まで

| データの個数 : 日 | 月 | ||||||||||||

| 種名 | 学名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 |

| アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 | 2 | |||||||||

| アオサギ | Ardea cinerea | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||

| アオジ | Emberiza spodocephala | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||||||

| アオバト | Sphenurus sieboldii | 1 | 1 | ||||||||||

| アカゲラ | Dendrocopos major | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||

| イカル | Eophona personata | 2 | 1 | 3 | |||||||||

| イカルチドリ | Charadrius placidus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||

| イソシギ | Tringa hypoleucos | 1 | 1 | ||||||||||

| ウグイス | Cettia diphone | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | |||

| ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||

| エナガ | Aegithalos caudatus | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||

| オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 1 | ||||||||||

| オシドリ | Aix galerriculata | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 23 | |||||

| オナガガモ | Anas acuta | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 40 | |||||

| カイツブリ | Podiceps ruficollis | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||||||

| カケス | Garrulus glandarius | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||

| カシラダカ | Emberiza rustica | 1 | 1 | 2 | |||||||||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 17 | 74 | ||

| カワウ | Phalacrocorax carbo | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 40 | |||||

| カワセミ | Alcedo atthis | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||

| キジ | Phasianus colchicus | 1 | 1 | ||||||||||

| キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||

| キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||||

| ゴイサギ | Nycticorax nycticorax | 1 | 1 | ||||||||||

| コガモ | Anas crecca | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 11 | 50 | ||||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||

| コサギ | Egretta garzetta | 1 | 1 | ||||||||||

| コサメビタキ | Muscicapa latirostris | 1 | 1 | ||||||||||

| コジュケイ | Bambusicola thoracica | 1 | 1 | 2 | |||||||||

| シジュウカラ | Parus major | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 23 | ||||

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | |||||

| シロチドリ | Charadrius alexandrinus | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||

| シロハラ | Turdus pallidus | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||

| スズメ | Passer montanus | 1 | 1 | 2 | |||||||||

| セグロカモメ | Larus argentatus | 1 | 1 | ||||||||||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||

| チュウサギ | Egretta intermedia | 1 | 1 | ||||||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 3 | 1 | 4 | |||||||||

| ツバメ | Hirundo rustica | 1 | 1 | ||||||||||

| ツミ | Accipiter gularis | 1 | 1 | ||||||||||

| トビ | Milvusmigrans | 1 | 1 | 2 | |||||||||

| トモエガモ | Anas formosa | 1 | 2 | 3 | |||||||||

| トラツグミ | Turdus dauma | 1 | 1 | ||||||||||

| ノスリ | Buteo buteo | 2 | 2 | ||||||||||

| ノビタキ | Saxicola torquata | 1 | 2 | 3 | |||||||||

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 1 | 2 | 3 | |||||||||

| ヒガラ | Parus ater | 2 | 2 | ||||||||||

| ヒドリガモ | Anas penlope | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||

| ビンズイ | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | ||||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||

| ホシハジロ | Aythya ferina | 1 | 2 | 3 | |||||||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 13 | 10 | 6 | 1 | 15 | 15 | 17 | 77 | ||||

| マヒワ | Carduelis spinus | 1 | 2 | 3 | |||||||||

| ミサゴ | Pandion haliaetus | 1 | 1 | ||||||||||

| ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 1 | 1 | ||||||||||

| ミヤマホオジロ | Emberiza elegans | 1 | 1 | ||||||||||

| ムクドリ | Sturnus cineraceus | 1 | 1 | ||||||||||

| メジロ | Zosterops japonico | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | |||

| モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | ||||||||||

| ヤブサメ | Cettia squameiceps | 1 | 1 | ||||||||||

| ヤマガラ | Parus varius | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||

| ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||

| 総計 | 113 | 101 | 52 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 | 102 | 134 | 152 | 685 |