金沢大池は戸田先生から教わった。戸田先生とは先生が萩小赴任の頃一緒に野鳥を楽しんだ。「里山風景の素晴らしい場所ですよ」と楽しそうなお顔でおっしゃたことを今でも思い出すことが出来る。特に秋から春先までが見頃で、池の水鳥、雑木林のシメやツグミなどの冬鳥の群れ、上空を舞うタカなど、何時も出かける前からわくわくする。

リンク先

1997年~2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2010年 2011年

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2020年

2021年 2022年 2023年NEW

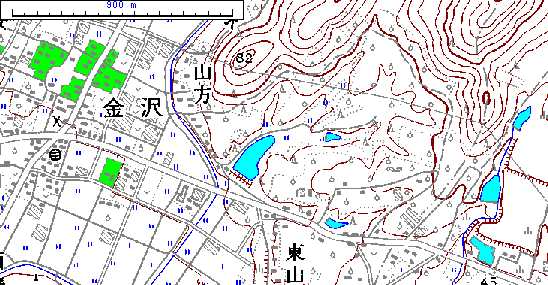

金沢大池付近(中央の池が金沢大池)

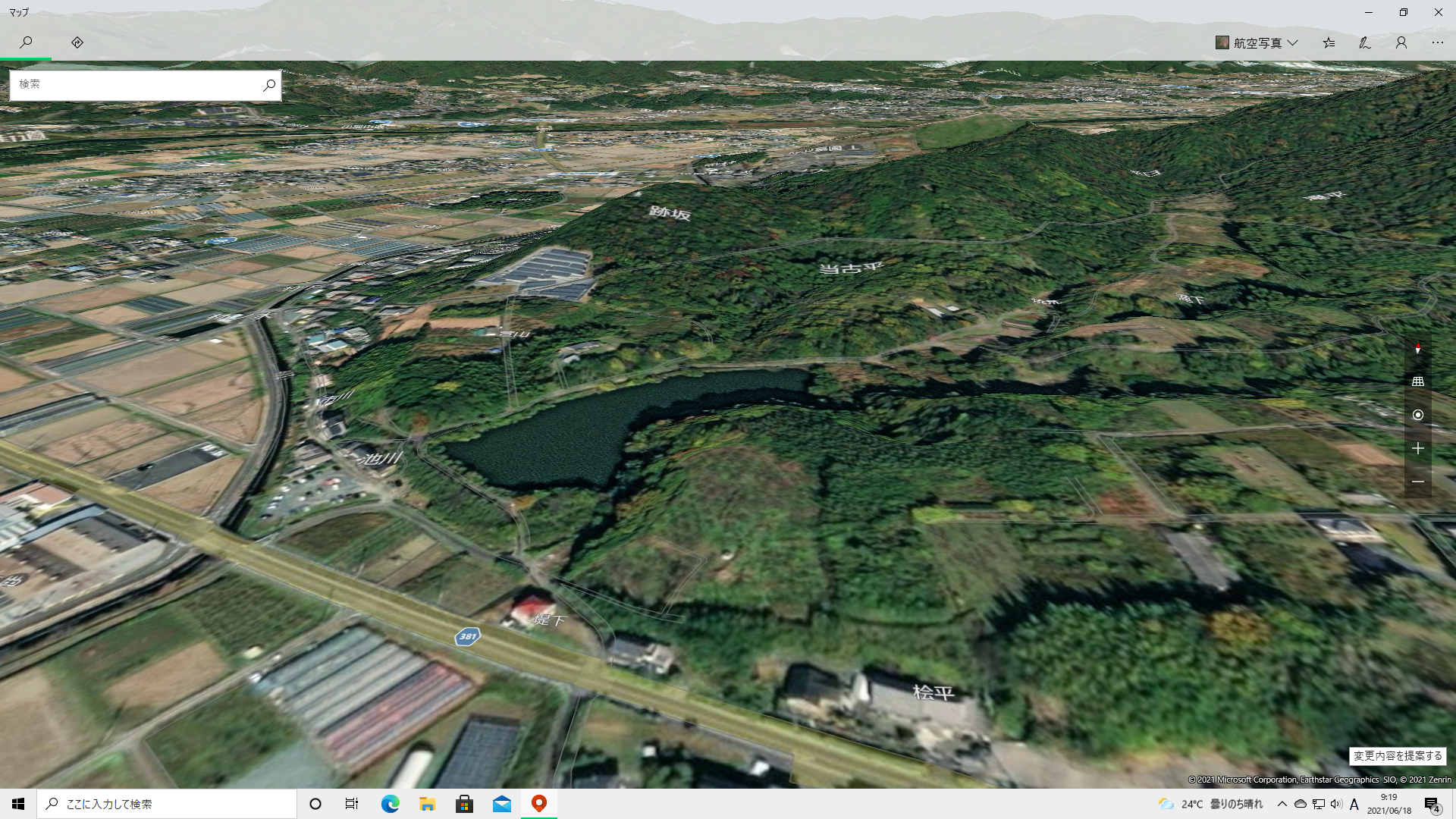

2023 11 25 金沢大池

ふるさと公園から東に向かって車を走らせ、途中で昼食の弁当をコンビニで買い、正午前に金沢大池に着いた。買ったパンを食べてからセンサスを開始する。金沢大池には冬に来ることがほとんどで、それというのも、池に飛来するカモ類とそれを狙うタカの出現に期待するためだ。灌木が成長して水面が随分と見難くなってしまった。ここは農業ため池なので公園のような景観維持に予算はつかない。少しばかりの隙間から眺めると、多いのはハシビロガモとキンクロハジロであった。ハシビロガモのオスの繁殖羽個体はあまりいない。ほとんどがエクリプスから繫殖羽に変わりつつある状態であった。キンクロハジロは普段通りの姿。マガモは繫殖羽である。池に向かう最初に聴いたのがカワセミの声であった。2度3度と鳴いたのであるが、先に述べたようにとても見られる状態ではないのが残念なことだ。カワウ、アオサギ、ダイサギ、オオバン、オカヨシガモが少数いた。池を離れ山道を巡る。ここもヒヨドリの声が凄まじい。個体数は無理だ。1種見ると色んなのが次々見られるのも面白い。一緒に採餌行動をしているためであろうか。ルリビタキ、エナガ、メジロ、ヤマガラが見られた。一通り回って帰路に着こうとした一瞬のできごとであった。ハイタカが飛び立ち頭上を飛び去った。カメラのスイッチを切ったことが悔やまれる。

池を巡り田んぼを通り森を抜ける、変化に富んだセンサスコース。熟れた柿の匂いがぷんぷんする。

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 11 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 25 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 10 | 10 |

| マガモ | オカヨシガモ | Anas strepera | 1 | 1 | ||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 2 | 2 | |||

| ハシビロガモ | Anas clypeata | |||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 5 | 5 | |||

| キツツキ | キツツキ | アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 2 | 2 |

| スズメ | ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 3 | 3 |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | ||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | |

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | ||

| ルリビタキ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 1 | 1 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 5 | 5 | |

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 6 | 6 | |

| タカ | タカ | ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 |

| ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 | ||

| ツル | クイナ | オオバン | オオバン | Fulica atra | 3 | 3 |

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 4 | 4 |

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 3 | 3 |

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | |

| ダイサギ | Ardea alba | 1 | 1 | |||

| 総計 | 56 | 56 |

2022年

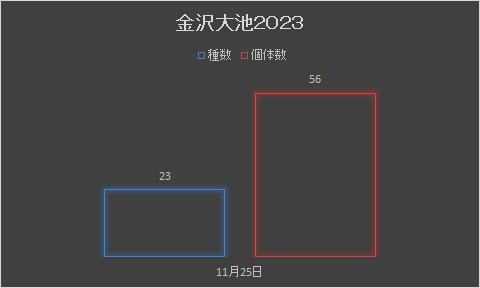

2022 12 28 金沢大池

一宮町に用事があって、せっかくだから寄ろうと道具を用意して来た。一番小型の口径21ミリポロタイプである。センサス中心の観察法なのでじっくり眺めることをしない。鳴き声が主なのでできるだけかさばらないことがありがたい。池には数種の水鳥がいた。カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、カワウ、アオサギ、ダイサギなど。オオバンも2羽いた。灌漑池と造られただけあって周りは他は田畑ばかりである。雑木林が耕作地を縁どっている。ヒヨドリが最も多い。メジロも群れでいて個体数も多そうだ。冬季の今は、ツグミ、アオジ、ジョウビタキが出迎えてくれた。以前にベニマシコも見たことがあって、その場所に来ると二匹目のドジョウを期待してしまう。一番のできごとは、2羽のハイタカが池のそばから飛びたち、仲が良いのか悪いのか、じゃれ合うように飛び回ったことである。たぶんつがいであろう。白いのと少し暗い色の印象的な2羽であった。金沢大池には結構ハイタカ属を見る。オオタカも珍しくはない所である。近くの鉄工所は今年最後の仕事であろう。もうすうかり馴染の工場である。1度だけ子どもたちを連れてきたことがあって、マイクロバスを停めるのに敷地を借りるお願いをしたのを思い出す。10年場も前のことでなつかしい。

里山風景が懐かしい

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 28 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 10 | 10 |

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 20 | 20 | ||

| コガモ | Anas crecca | 20 | 20 | |||

| キツツキ | キツツキ | アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 |

| スズメ | ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | |

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |

| ツグミ | ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 7 | 7 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 2 | 2 | |

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 6 | 6 | |

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | |

| タカ | タカ | ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 |

| ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 2 | 2 | ||

| ツル | クイナ | オオバン | オオバン | Fulica atra | 2 | 2 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 |

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | |

| ダイサギ | Ardea alba | 1 | 1 | |||

| 総計 | 82 | 82 |

2021年

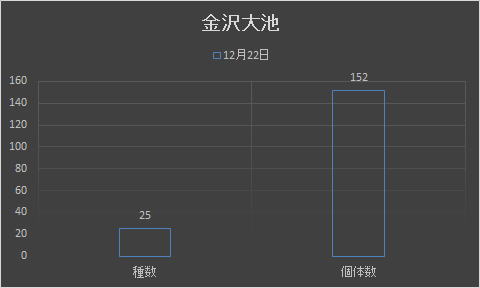

2021 12 22 金沢大池

20年以上前の事だ。萩小学校で探鳥会(土曜探鳥会という)を一緒に立ち上げた戸田先生は、自分の住んでいる所に野鳥が楽しめる場所があるよと言われた。そこが金沢大池周辺であった。そこへは何回か子どもたちを連れていったし、自分自身のフィールドに追加し、特に冬季の魅力に惹かれて毎年出かけているのだ。穏やかな、青空が広がる気持ちの良い日であった。池にはたくさんのカモたちがやって来ていた。キンクロハジロ、オカヨシガモ、コガモ、ハシビロガモなどが目につく。オスがエクリプスの個体もあって種の同定に難しさを感じた。従って、先の種以外にもいたのかもしれない。奥にはオオバンが数羽ほどいた。こちらは間違える心配はない。池に覆いかぶさる樹には真っ白なダイサギがいる。その下の水面に近い枝にとまっているのはカワウだ。まるでオセロのような組み合わせ。藪の中で見たベニマシコのメス。本日の最後に現れたのはオオタカであったが、仮にオオタカがお腹が空いていたならばどちらに狙いを定めるのであろうか。白いダイサギは、「自分はカワウなんかよりも強い、だって、オオタカに狙われやすいというハンディを持って生活しているのだから」とほざくかもしれない。ザファヴィの理論ではそうなるのだろうか。池の周辺から奥に繋がる雑木林にも野鳥たちがたくさんいた。姿こそ無かったがキンキンとカワセミが鳴いていたし、メジロ、ヒヨドリ、キセキレイが鳴きながら飛び回っていた。しばらくは池を離れる。シロハラ、エナガ、ホオジロが鳴いている。水辺で多いビンズイもいた。この周辺は果実畑(カキ)が広がっている。どこも後継者がいない課題に直面していると思うが、手入れの行き届いていない所が目についた。竹やぶが柿畑を駆逐してる場所も見られた、この地にはタカも多い。ハイタカなどはよく見かけたが、今日のそれはより大型のオオタカであった。戸田先生がおっしゃていたとおり、ここは野鳥観察者にとってとても良い場所だ。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 22 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 50 | 50 |

| マガモ | オカヨシガモ | Anas strepera | 20 | 20 | ||

| コガモ | Anas crecca | 30 | 30 | |||

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 10 | 10 | |||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 |

| アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | ||

| スズメ | アトリ | ベニマシコ | ベニマシコ | Uragus sibiricus | 1 | 1 |

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 | |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 10 | 10 | |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | |

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | |

| タヒバリ | ビンズイ | Anthus hodgsoni | 2 | 2 | ||

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 2 | 2 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 3 | 3 | |

| ホオジロ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | |

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 4 | 4 | |

| タカ | タカ | ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 |

| ハイタカ | オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 1 | ||

| ツル | クイナ | オオバン | オオバン | Fulica atra | 5 | 5 |

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 |

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | |

| ダイサギ | Ardea alba | 2 | 2 | |||

| 総計 | 152 | 152 |

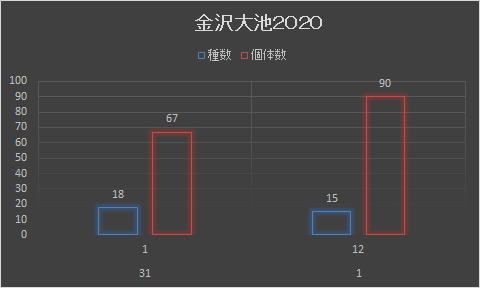

2020年

2020 12 1 金沢大池ラインセンサス

所要を済ませたその足で金沢大池へと車を走らせた。豊川市の東端に位置しすぐ隣は新城市となる。灌漑用のいけであろうがすっかり自然に馴染んで、里山風景のポイントとなっている。私は冬季の景色が好きだ。それと野鳥も多い。先ずはカモたちであろう。淡水ガモ・海ガモともに飛来してくる。マガモ・コガモ・ヒドリガモ・オカヨシガモがもなどの淡水ガモ、キンクロハジロ・ホシハジロなどの海ガモ、それに、カイツブリやオオバンなどが盛んに潜水行動をしている。水面に面した所ではカワウやサギ類が止まっている。冬季にはタカ類の姿もよく見る。今日はハイタカに出会った。ノスリなども年間を通して見ることができる。池を囲む雑木林にはヒヨドリが多く生息している。冬にはジョウビタキやアオジもやって来る。運が良ければベニマシコも見ることができるだろう。池を離れると一面の柿畑が広がる。富有柿が鈴なりになっているさまは見事というほかは無い。今日は池の近くだけを見たが、景色が良いことにすっかり満足した。

金沢大池の静かなたたずまい

④カワウ ⑤キンクロハジロ ⑥コガモ(エクリプス)

2020 1 31 金沢大池

ほぼ1年ぶりに金沢大池にやって来た。この辺りの風景はほとんど変わっていない。しかし、池を通って奥につながる道を歩くと細かな変化を感じ取る。野仏があるが、以前はそのあたりは草も刈られて綺麗になっていたのであるが、今日見ると、仏様の周辺には細い竹が我が物顔に生えていた。もしかしたら、手入れをしていたお年寄りが亡くなったのかも知れない。池には様々なカモたちが羽を休めたり、潜って餌を採っていた。マガモとハシビロガモは一見似て見えるがほぼ同数ずついた。コガモは大きなカモたちとは離れて群をなし、オオバン、キンクロハジロ、カイツブリは勝手にあちこち泳いだり潜ったりしている。池の周りには灌木がぐるりと生えていて、アオジ、メジロ、シジュウカラが潜んでいる。少し前からではあるが、金沢大池においてもさえずり個体を確認できた。この一帯はタカ科の鳥たちが多くいる。今日はノスリが池の上空を旋回した。また、ヤブツバキやウメなども里山らしい景色をつくるのに一役買っていた。本当に良い所である。

③④ノスリ

|

|

|

|

|

|

|

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |||||

| 01 | 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 31 | 01 | |

| カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 2 | 1 | 3 |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 1 | 20 | 21 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 1 | 1 | ||||

| マガモ | オカヨシガモ | Anas strepera | 10 | 5 | 15 | ||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | ||||||

| コガモ | Anas crecca | 6 | 20 | 26 | |||

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 10 | 10 | ||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 10 | 1 | 11 | |||

| スズメ | アトリ | カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 5 | 5 | |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | ||

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 1 | 3 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 3 | 1 | 4 | |

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | ||

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 3 | 3 | |||

| ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 | ||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 2 | 3 | 5 | |

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 2 | 2 | 4 | |

| タカ | タカ | ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | 2 |

| ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 | |||

| ツル | クイナ | オオバン | オオバン | Fulica atra | 2 | 30 | 32 |

| フクロウ | フクロウ | アオバズク | アオバズク | Ninox scufulata | 5 | 5 | |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 2 | 2 | |

| サギ | アオサギ | ダイサギ | Ardea alba | 1 | 1 | ||

| 総計 | 67 | 90 | 157 |

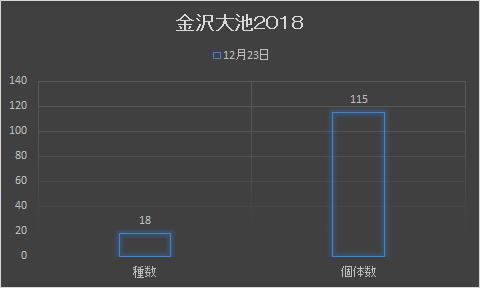

2018年

2018 12 23 金沢大池

今年もあとわずか。この時期に必ず行くことに決めているのが金沢である。中心となるのは灌漑用に造られた金沢大池。地図で調べるとこの地には沢山の灌漑池があるが金沢大池しか知らないのである。目に入ったのはカモの姿。静かな水面をゆったりと泳いでいる。双眼鏡で調べると数種いるようだ。(マガモ・カルガモ・ヒドリガモ・キンクロハジロ、・オオバン)3羽のカワウが助走をつけて飛び立った。2羽のアオサギが池の覗く形で止まっている。最もよく聴こえ見られたのはヒヨドリである。付近には広く柿畑が広がっているのでヒヨドリには優しい場所なのであろう。エナガの声がしていたので姿を探すがなかなか分からない。それが、帰る間際になりやっと群れで採餌するのを見ることができた。とても幸運であった。雨上がりで足元が悪く、全てのコースを歩くことができなかったのが残念であった。

②ヒドリガモ ④アオサギ ⑧キンクロハジロ、 ⑨⑩エナガ

観察記録

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 23 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 20 | 20 |

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 2 | 2 | ||

| ヒドリガモ | Anas penlope | 20 | 20 | |||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 5 | 5 | |||

| キツツキ | キツツキ | アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 |

| スズメ | ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 2 |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 10 | 10 | |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | |

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 2 | 2 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 18 | 18 | |

| ホオジロ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides | 5 | 5 | |

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 1 | 1 | |

| ツル | クイナ | オオバン | オオバン | Fulica atra | 10 | 10 |

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 10 | 10 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 3 | 3 |

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 2 | 2 | |

| 総計 | 115 | 115 |

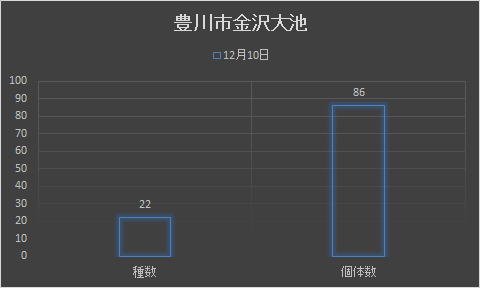

2017年

2017 12 10 金沢大池

ほぼ1年ぶりに豊川市の東の端に位置する金沢にある大池に行ってきた。吉祥山の西の麓に広がる丘陵は里山の風景が広がり、野鳥を探して歩くていても楽しくなる。灌漑池として大池以外にも付近にいくつかあるようであるが大池以外には訪れたことがない。もしかするとすばらしい穴場があるかもしれない。地図を頼りに探すのも面白いかもしれない。メインの池を見ると、ボートで釣りをしていた。ここで釣りは禁止なのでは。そのことも影響しているのか、水鳥の姿はとても少なかった。しかし、今までこの池で見たことのない種がいたのには驚いた。その種とは、オオバン・オカヨシガモである。その他には、カイツブリ・ハシビロガモが少しだけいた。マガモ・ヒドリガモ・ホシハジロといった常連さんは全く姿を見ることはなかった。最初に出迎えてくれたのはエナガとメジロの群れで、もしかすると混群状態になっていたのかも知れない。おもしろかったのは、ウグイスが2羽、池を取り巻いている網フェンス付近で見られたことだ。割と警戒心が薄いように思えた。里山風景にぴったしのものを見た。タヌキである。目が合ったのかは定かではないが、そんなときに野生動物が見せる一瞬凍り付く姿勢を見せたのは確かである。この場所にためにと用意しておいたスパイク付き長ぐつ(斜面で作業をするのに都合が良い。雪道でも使えそうだ。)を忘れて来てしまったので、センサスコースを歩き易いよう変えざるを得なかったのは残念であった。はっきり分かったのはソウシチョウがこの地でも定着しているということ。声の感じからすると10羽以上の群れにはなっているのではないか。林の中の路をぐるりと回って再び池の傍までやって来た。ボートの姿は無かったが水鳥たちはやはり少ないままであった。こういったため池は危険でもあるし、生き物たちのためにもルールを守って欲しいと思う。

初冬の里山と金沢大池

①②エナガ ③ウグイス

観察記録

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 10 | |

| カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 1 | 1 |

| カモ | カモ | マガモ | オカヨシガモ | Anas strepera | 5 | 5 |

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 2 | 2 | |||

| キツツキ | キツツキ | アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 |

| スズメ | ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 3 | 3 |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 20 | 20 | |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 2 | |

| ハシボソガラス | Corvus corone | 1 | 1 | |||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 2 | 2 | ||

| セキレイ | セキレイ | ハクセキレイ | Motacilla alba | 1 | 1 | |

| チメドリ | ソウシチョウ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 5 | 5 | |

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 4 | 4 | ||

| ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 | |||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 9 | 9 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 5 | 5 | |

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 12 | 12 | |

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | |

| タカ | タカ | ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 |

| ツル | クイナ | オオバン | オオバン | Fulica atra | 3 | 3 |

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 5 | 5 |

| 総計 | 86 | 86 |

2016年

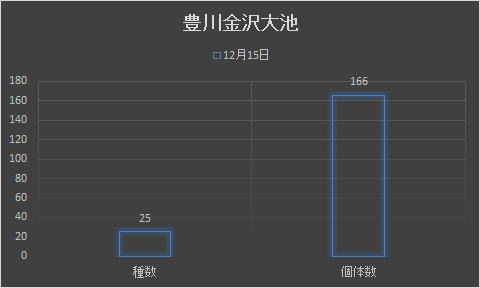

2016 12 15 豊川市金沢大池

久しぶりに金沢大池を訪れ野鳥を観察した。灌漑用ため池には潜水ガモがやってきていた。すり鉢状の水深の深い池なので魚なども豊富であろう。毎年ここで見るのは、キンクロハジロやホシハジロといった潜水ガモがほとんどだ。それと、カイツブリやカワウも多い。今日はまさにそのような顔ぶれで、淡水ガモは数羽のカルガモだけであった。マガモの姿がないのは少し意外である。池の周りでは多くの小鳥たちが鳴いていた。ヒヨドリ・ジョウビタキ・アオジ・メジロ・キセキレイ・シロハラ・ヤマガラ・シジュウカラ・コゲラなどなど。湿地の中に生えた樹に3羽の鳥がいた。肉眼でも変わった鳥だと分かった。双眼鏡の中にはベニマシコの赤みがかった姿があった。2羽はオスで1羽はメスのようだ。ベニマシコをこのような平地で見つけたのは本当に久しぶりのことだ。近ごろは標高500メートルの三河湖でもほとんど見たことがないのに、本当に、あっけに取られてしまった。ここでの猛禽類はハイタカがすぐに思い浮かぶ。今日はその通りとなった。池に面した高木から飛び立ったハイタカは、早い羽ばたきを繰り返して高度を上げてゆき、あっという間に視界から消えていった。この個体、センサスの終わりにも姿を現した。池から離れ田んぼに来たところで鳥の声を聞く。アオジ?少し違う。何だろう?。カシラダカの名前を思い出すまで少し時間が経過した。カシラダカは道の下に広がる荒地で鳴いていた。この群れているが随分個体数が多そうだ。さっきからツグミの声がしていたが、10羽ほどが落葉樹の枝にとまっているのが見られた。池の周辺の畑にはカキが植えられていて、ここは一大産地なのだ。里山風景も美しく野鳥も多い。1度は必ず来たいフィールドである。

金沢で見たおもな野鳥

①?④ベニマシコ ⑤?⑩ハイタカ ⑪⑫キンクロハジロ・ホシハジロ ⑬カワウ ⑭ツグミ

里山風景

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 15 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 20 | 20 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 40 | 40 | |||

| マガモ | ヨシガモ | Anas falcata | 2 | 2 | ||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 |

| アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | ||

| スズメ | アトリ | ベニマシコ | ベニマシコ | Uragus sibiricus | 3 | 3 |

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 2 | |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | ||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | |

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 2 | 2 | |||

| タヒバリ | ビンズイ | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | ||

| ツバメ | イワツバメ | イワツバメ | Delichon dasypus | 1 | 1 | |

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 2 | 2 | |

| ツグミ | ツグミ | Turdus naumanni | 8 | 8 | ||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 7 | 7 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 3 | 3 | |

| カシラダカ | Emberiza rustica | 50 | 50 | |||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 2 | 2 | |||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 2 | 2 | |

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | |

| タカ | タカ | ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 |

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 10 | 10 |

| 総計 | 166 | 166 |

2015年

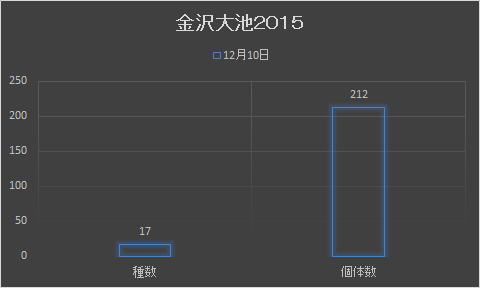

2015 12 10 金沢大池

フィールドの中には、特にこの季節に生きたいと思う場所がある。冬になると行きたくなる場所のひとつが、豊川市の東端に位置する「金沢大池」である。用事の合間をみて1年ぶりの金沢に出かけてみた。快晴の天気ならばいうことはないのであるが、それでも、どのような様子なのかと思うと気分はうきうきする。ホシハジロとキンクロハジロが主だった鳥でマガモも少しいた。池を囲む林からは様々な鳥の声がする。ヒヨドリ、ツグミ、メジロ、シジュウカラたちだ。ヒヨドリの多いのは珍しくもないが、ツグミの声の多さが気になっていた。歩を進めて行くうち突然、2つの群れが上空を旋回し始めてこちらを驚かせることになる。一つはツグミでもう一つはイカルであった。イカルの方は、地元の萩でも頻繁に群れているのを見かけるが、ツグミの群れは、ここ金沢で見たのが最大である。たまたま来たところこのような光景が見られたことについては、幸運であったと思う。池の側には灌木帯があり、姿ははっきとは見えないが、声から判断すると、シジュウカラやホオジロがいるように思われる。1時間の短い間ではあったが手ごたえを感じた。日を改めて来なくてはと思う。

里山風景がピッタリの金沢大池周辺

水辺と野山の野鳥が一度に見られるのが魅力

①-②ホシハジロとキンクロハジロ ③-⑥イカルの群れ ⑦-⑨ツグミの群れ ⑩シジュウカラ

観察記録

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 10 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 10 | 10 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 20 | 20 | |||

| マガモ | マガモ | Anas platyrhynchos | 5 | 5 | ||

| キツツキ | キツツキ | アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 |

| スズメ | アトリ | イカル | イカル | Eophona personata | 100 | 100 |

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 2 | |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 5 | 5 | |

| ヒタキ | ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | |

| ツグミ | Turdus naumanni | 50 | 50 | |||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 10 | 10 | |

| ホオジロ | ホオジロ | ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | |

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 1 | 1 | |

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 2 | 2 |

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | |

| 総計 | 212 | 212 |

2014年

2014 11 18 金沢大池

冬鳥の飛来が順調なので金沢の様子が見たくなった。案の定、こちらでも多くの冬鳥を確認することができた。中心となる池ではカモたちが長旅の疲れをとっている。あらためて調べてみるつもりではあるが、今年の飛来したカモの種類はかなり多いようだ。キンクロハジロが最も多く、マガモ、コガモ、ヨシガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、ホシハジロと淡水ガモの主だった種はそろっている。池の先には灌木のぼっさ。中で鳴くのはアオジとシジュウカラである。さらに進むと名産の富有柿の畑が広がる。収穫は既に終えているが、実の付いた樹が所々にある。この付近にヒヨドリやメジロをはじめとして野鳥が多いのは、残された甘い果実のせいでないとなぜ言えようか。シロハラ、ツグミもとても多い。小高い丘にあるので遠くの景色を見下ろす格好になる。その眺めがなかなか良いのだ。夏季には来たいと思わないが、秋から冬にかけて里山を逍遥する醍醐味を味わうにはもってこいの所だと思うのだが。

見どころの多い金沢大池周辺

里山風景が広がる

①アオジ ②ジョウビタキ ⑮金沢大サクラの株 23-26カモたち 27ハイタカ 29-31シロマダラ 知らなかったがとても珍しいヘビとのこと 32ウグイス

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 11 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 18 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 30 | 30 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 1 | 1 | |||

| マガモ | オカヨシガモ | Anas strepera | 2 | 2 | ||

| コガモ | Anas crecca | 20 | 20 | |||

| ヒドリガモ | Anas penlope | 10 | 10 | |||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 5 | 5 | |||

| ヨシガモ | Anas falcata | 1 | 1 | |||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 |

| アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 2 | 2 | ||

| スズメ | ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 2 |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 2 | 2 | ||

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 2 | 2 | |

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 9 | 9 | ||

| ツグミ | Turdus naumanni | 3 | 3 | |||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 11 | 11 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 6 | 6 | |

| ホオジロ | Emberiza cioides | 3 | 3 | |||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 11 | 11 | |

| タカ | タカ | ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 |

| ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 2 | 2 | ||

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 2 | 2 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 10 | 10 |

| 総計 | 140 | 140 |

2013年

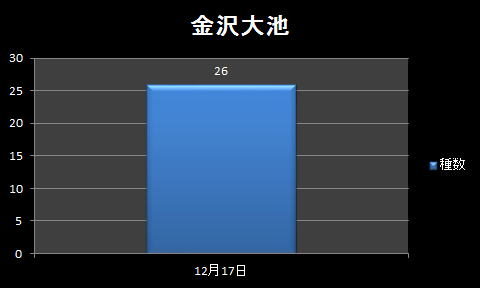

2013 12 17 金沢大池

金沢は冬に限る。そんな思い込みは10数年変わることがない。従って、ここの記録は大部分12月を中心とした時期に集中している。今年の冬も金沢にやって来た。驚いたことがある。典型的な日本の里山だと思っていたのに、極今風の施設が突如として出現していたのだ。去年には姿も形も無かったのに。それはソーラー発電のパネルであった。誰が何のために。大池には個体数こそそれほでもないが、種の数ではかなりのカモがいた。中心となるのは毎年マガモある。それに、ヒドリガモ、キンクロハジロが加わる。さらに目を凝らしてみると、コガモ、カルガモ、ホシハジロ、オカヨシガモが確認できた。カモ以外にも、アオサギ、カワウ、バンもいるようだ。池の周りの林からはヒヨドリの声が賑やかい。このあたり一帯は富有柿で有名だ。ヒヨドリたちは収穫されていない果実を御相伴にあずかっている。ハシブト・ハシボソガラスの声もよく聞かれる。彼らも、甘いカキの恩恵を受けているのだろう。また、意外に多かったのがシロハラだ。ウグイスの地鳴きをけたたましくしたような鳴き声を数カ所で聞いた。林の中からは、本家のウグイス、アオジ、ジョウビタキが鳴いていた。最後に、湖面を一直線にカワセミが飛んだ。

①-③ハイタカと思われる

観察記録

12月17日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||||

| 12 | 総計 | |||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 17 | |

| カモ | カモ | スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 20 | 20 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 1 | 1 | |||

| マガモ | オカヨシガモ | Anas strepera | 5 | 5 | ||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 2 | 2 | |||

| コガモ | Anas crecca | 5 | 5 | |||

| ヒドリガモ | Anas penlope | 10 | 10 | |||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 20 | 20 | |||

| キツツキ | キツツキ | アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 2 | 2 |

| スズメ | アトリ | カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 10 | 10 |

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 2 | 2 | |

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 | |

| カラス | カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 3 | 3 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 1 | 1 | |

| ヒタキ | ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 | |

| ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 4 | 4 | ||

| ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 | |||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 15 | 15 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 2 | 2 | |

| ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | |||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 3 | 3 | |

| タカ | タカ | ハイタカ | ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 |

| ツル | クイナ | バン | バン | Gallinula chloropus | 1 | 1 |

| ハト | ハト | キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 2 | 2 |

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 |

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 10 | 10 |

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 | |

| 総計 | 125 | 125 |

2012年

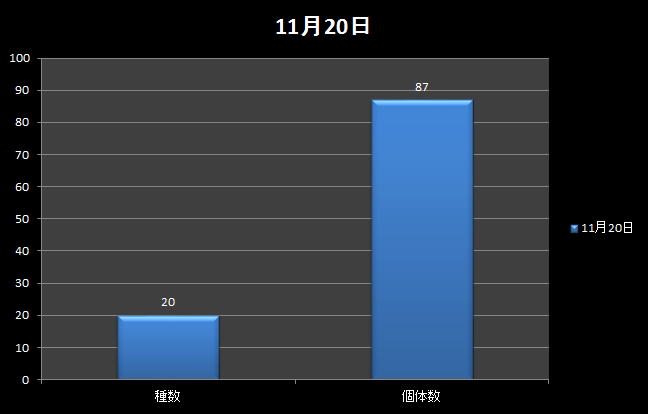

2012 11 20 金沢大池

金沢大池を訪れるのは秋から冬にかけてがほとんどである。この時期がもっとも野鳥の種類も数も多い。近くの工場からの昼のチャイムを聞きながら池の周りからセンサスを開始した。キンクロハジロやハシビロガモがのんびりと羽を休めている。池に突き出た枝にはカワウがいる。小型の鳥はカイツブリだ。池の周りは灌木が茂る野鳥の棲みかとして絶好の場所で、季節風を北側の山々が遮ってくれ日溜まりのような所である。柿畑が多いので、収穫後の残り物をご相伴できる特典もここにはある。灌木から盛んに声がする。どうやら群れが通過したようだ。声で判断する。シジュウカラ、カシラダカのようだ。柿畑は林に囲まれていて

そこにはこの時期、アオジ、シロハラ、ウグイス、ジョウビタキが多い。柿畑に来るのはツグミ。上空ではノスリのつがいが2羽と、翼を早く羽ばたかせて舞い上がり、あっという間に山に隠れてしまったハイタカがいた。ここはハイタカの宝庫(?)。これまでのことはほぼ毎年繰り返される光景であるが、今日は、いつもとは異なる種が、それも広範囲で確認することになった。その種とは、ソウシチョウである。一昨日、三河湖で7年ぶりに2度目の確認をしてショックを受けていたところに再びである。2010年12月に一度だけ記録がある。実は、4日前、自宅のごく近所でも地鳴きを聞いていた。この冬は平地でソウシチョウの確認が増えるのではと危惧し始めたのである。

金沢大池周辺の里山風景と野鳥

②キンクロハジロ ③ハイタカ ⑨ノスリ ⑭ウソ

観察記録

| 合計 / 数 | 月

|

日 | ||

| 11 | 総計 | |||

| 類名 | 種名 | 学名 | 20 | |

| アトリ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 |

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 1 | 1 | |

| ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 |

| ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 |

| カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 2 | 2 |

| カラ | シジュウカラ | Parus major | 10 | 10 |

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1 | 1 |

| カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 |

| タカ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 |

| ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 | |

| チメドリ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 7 | 7 |

| ハト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 1 |

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 8 | 8 |

| ホオジロ | カシラダカ | Emberiza rustica | 5 | 5 |

| メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 25 | 25 |

| 海ガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 12 | 12 |

| 小型ツグミ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 |

| 大型ツグミ | シロハラ | Turdus pallidus | 3 | 3 |

| ツグミ | Turdus naumanni | 3 | 3 | |

| 淡水ガモ | ハシビロガモ | Anas clypeata | 2 | 2 |

| 総計 | 87 | 87 |

2011年

2011 11 17 一宮金沢大池

豊川市役所の近くに行く用事があった。ならば、用をたしたら金沢大池に行こうと、バードウォッチングの道具を車に積んだ。カモは来ているだろうか。湖面を見てもそれらしい姿がない。かろうじて対岸の木陰で休むカワウの姿を見つけた。暖かい日が続いているので飛来も遅れているのかな、そう思いながら池の周りの道を進む。野仏に花が具えられていた。すっかりおなじみの仏さまである。それでも水面を注意深く見ていると、手前の側にいたカモたちが池の中央に泳いでいくのが見られる。ハシビロガモとホシハジロであった。池の奥にももう一つの群れがいた。群れといっても数羽しいないのであるが。それはマガモであった。あと、カルガモが1羽だけ。すこしさみしい数ではあるが種の数としてはまずまずである。池を離れる水辺の灌木の中から2種類の声がする。アオジとベニマシコだ。後者がいた事には少し驚いた。ホオジロの声もベニマシコに似ている部分があるので疑ってみなければならない。それでもベニマシコの可能性が高いと思った。カキはどこも豊作である。付近の畑は一面カキ畑であるので、さぞかしすごいだろうと期待していたが、それほどでもなかった。もっとも、こちらの方は市場に出てしまったのだろう。山の方向から早い羽ばたきで進んでくるものがいる。なにタカ?。遠すぎて大きさも判断がつかない。結局同定を諦めることにした。ところが、センサスを終えて再び池に戻ってきた時に、彼は再び姿を現したのである。オオタカよりも小さい。ハイタカの可能性が高いと思った。

金沢大池周辺

里山あり、暗い林ありと、とても変化に富んだコースとなっている。⑨ハシビロガモとホシハジロ ⑩-⑫頭上を旋回するハイタカ

野鳥観察記録

11月17日現在

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 17 | |

| アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 1 |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 2 | 2 |

| アカゲラ | Dendrocopos major | 1 | 1 |

| ウグイス | Cettia diphone | 1 | 1 |

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 1 | 1 |

| キジバト | Streptopelia orientalis | 2 | 2 |

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 |

| ハイタカ | Accipiter nisus | 1 | 1 |

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 4 | 4 |

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 3 | 3 |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 9 | 9 |

| ベニマシコ | Uragus sibiricus | 1 | 1 |

| ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 1 | 1 |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 5 | 5 |

| メジロ | Zosterops japonico | 6 | 6 |

| 総計 | 40 | 40 |

2010 12 6 豊川金沢大池

毎年飛来してくるマガモの姿が全く無い、という驚きの状態が金沢大池でも起きていた。萩町の隣町にある駒場池、100羽を超えるマガモの姿を見るのが常であったが、今年は、水鳥の姿はほとんど無い。金沢大池にいるカモ類は、ホシハジロ2羽と、10羽ほどのハシビロガモだけであった(数も少ない)。そのようなことで池は淋しいが、林を見ればたくさんの小鳥たちを見つけた。やはり一番多いのはヒヨドリだ。そしてメジロやヤマガラ、シジュウカラ、エナガの混群が目に付く。大池の周辺ではジョウビタキやアオジ。里山の林床ではウグイス、クロジ、シロハラがいる。ここは柿の産地である。収穫されない実は小鳥たちのご馳走となる。ヒヨドリが多いのも頷けるが、ツグミなどもついばんでいる。小鳥が多ければ捕食者もやってくる。今日も2羽のタカ(ハイタカかツミ)を確認した。

金沢大池の野鳥

①正面は吉祥山 ②-④里山の秋 ⑤ハシビロガモの採餌 ⑥-⑩採餌しながら鳴いていたクロジ ⑪-⑮表情がカワイイヤマガラ

2010 2 4 金沢大池

診察を終えコンビニ弁当を食べたら正午を30分過ぎていた。近いところでと、金沢に向かう。吉祥山の麓に池があって、あたり一帯はカキ畑が広がっている。水鳥が羽を休め、里山風景の雑木林には様々な小鳥が越冬する。まさに冬の穴場である。瀬川鉄工所の駐車場の脇に停め金沢大池へ。いたいた。キンクロハジロとマガモが中心となって、ヒドリガモ、ハシビロガモ、カルガモ、ホシハジロが混じる。池を巻く道を行くと足元からマガモが次々飛び立ってゆく。キンクロハジロたちは動きが鈍い。そして果樹の広がる畑へ。その前の田んぼで面白い光景に出会う。オスのジョウビタキが接近戦を演じたのだ。冬の採餌場をめぐり彼らは縄張りを守る。このときはオスもメスもない。よりによって2羽のオスが1メートル以内に接近してしまったのだ。こちらの方がはらはらする。結局何も起こらなかったが。ところが、さらに進むとはっとする光景が目に入ってきたのだ。鳥の羽が散らばっている。まさにここで猛禽に襲われ命を落とした個体が存在したのだ。いよいよ柿の樹が見えてくる。畑を縁取る雑木に鈴なりになっているのはカシラダカである。これほどの個体数を見たのは久しぶり。あとからではあるが、金沢一帯はカシラダカが多かったことを思い出した。金沢大池の存在は萩小で教鞭をとっておられた戸田先生からのものだ。一緒に鳥を見たことや、ここで土曜探鳥会を開いたことも懐かしく思い出す。柿畑の中に金沢の大サクラと呼ばれる古木がある。その姿がこれだ。人の背丈ほどの高さでバッサリと切られていた。大切に守られていたのに残念だが生き物に永遠はない。

①金沢の風景 ②金沢大池のカモ ③マガモ ④各種カモ ⑤野仏さま ⑥猛禽に命を奪われた野鳥 ⑦金沢大池 ⑧羽を休めるカモ類 ⑨池の先の雑木林 ⑩カシラダカ(個体数が非常に多いと感じた) ⑪柿畑 ⑫⑬枯死してしまった金沢大桜 ⑭金沢からの風景

12月6日現在 観察記録

| 合計 / 数 | 月 | 日 | ||

| 02 | 12 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 04 | 06 | |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 4 | 2 | 6 |

| アカゲラ | Dendrocopos major | 1 | 1 | |

| ウグイス | Cettia diphone | 4 | 4 | |

| エナガ | Aegithalos caudatus | 11 | 11 | |

| カイツブリ | Podiceps ruficollis | 2 | 2 | |

| カシラダカ | Emberiza rustica | 71 | 71 | |

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 10 | 10 | |

| カワウ | Phalacrocorax carbo | 2 | 4 | 6 |

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 2 | 5 | 7 |

| キジバト | Streptopelia orientalis | 5 | 5 | |

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 30 | 30 | |

| クロジ | Emberiza variabilis | 5 | 5 | |

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 2 | 2 | |

| シジュウカラ | Parus major | 3 | 3 | |

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 5 | 2 | 7 |

| シロハラ | Turdus pallidus | 1 | 1 | 2 |

| ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 7 | 7 | |

| ツグミ | Turdus naumanni | 2 | 3 | 5 |

| ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | |

| ハイタカ | Accipiter nisus | 2 | 2 | |

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 10 | 10 | 20 |

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 4 | 4 | |

| ヒドリガモ | Anas penlope | 10 | 10 | |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 3 | 25 | 28 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 10 | 2 | 12 |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 50 | 50 | |

| メジロ | Zosterops japonico | 2 | 2 | 4 |

| モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | |

| ヤマガラ | Parus varius | 1 | 2 | 3 |

| 総計 | 223 | 96 | 319 |

2008年

2008 12 26 金沢大池

寺ノ入林道から本宮山を下って豊川市にある金沢に来た。ため池である大池にはマガモたちが羽を休めている。少数ではあるが海ガモのキンクロハジロとホシハジロも、仲良く餌を捕っている。池の周辺は畑で、カキを栽培している。気にかかったのは柿木に沢山実が付いていたことだ。ヒヨドリの個体数が図抜けて多いのはカキの存在とも無関係ではないかもしれない。金沢ではツグミも沢山いる。その姿を見たいと思って来たので、1羽しか確認できなかったのは少し残念。ここでも風は強かった。大空を行き交うのは飛行機ばかり。ところが1つがいのノスリが、まるで凧が浮かんでいるように一点に留まっている。ホバリングである。やっぱり風の一番の友だちは鳥であると思った。

①金沢大池 ②実の付いたままの柿の木(売れないのか) ③何かの実(羽がすごく奇麗) ④豊橋弓張山系 ⑤カモたち

12月26日現在 観察記録

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 12 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 26 | |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 3 | 3 |

| エナガ | Aegithalos caudatus | 10 | 10 |

| キジバト | Streptopelia orientalis | 7 | 7 |

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 5 | 5 |

| シジュウカラ | Parus major | 1 | 1 |

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 2 | 2 |

| シロハラ | Turdus pallidus | 2 | 2 |

| ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 |

| ノスリ | Buteo buteo | 2 | 2 |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 32 | 32 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 5 | 5 |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 50 | 50 |

| メジロ | Zosterops japonico | 6 | 6 |

| 総計 | 126 | 126 |

2007 11 15 金沢大池

茶臼山の帰りに金沢大池に寄ってみた。どんな種類の水鳥が見られるだろうか。まさかツグミはいないだろうが。いろいろ想像しながら豊川の橋を渡り里山風景の広がる金沢に向う。秋の日のつるべ落としと言うではないか。感じとしては夕暮れ。大池に浮かぶマガモやキンクロハジロも黄金色に輝く。ハシビロガモ、カルガモ、オカヨシガモも見られる。太陽を背にした水鳥たちがとても神々しく見えた。池のほとりでメスのベニマシコを見た。先ほど茶臼山で群れになっていたベニマシコ。既に平地にもやって来ていたのだ。この分だとツグミもいるかな。淡い期待が沸いてきた。しかし姿を見つけることは無かった。代わりにと言ったら当人に悪いが3羽のシメを発見。ここはシメの多い所なのだ。もう半月したら再び訪れてみよう。きっとツグミに逢えるだろう。

カモたちが羽を休める

11月15日時点

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 11 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 15 | |

| ウグイス | Cettia diphone | 2 | 2 |

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 5 | 5 |

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 10 | 10 |

| シメ | Coccothraustes coccothraustes | 3 | 3 |

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 5 | 5 |

| ヒドリガモ | Anas penlope | 5 | 5 |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 10 | 10 |

| ベニマシコ | Uragus sibiricus | 1 | 1 |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 30 | 30 |

| 総計 | 71 | 71

|

2006年

2006 12 7 金沢大池

金沢大池週辺に最も野鳥たちが集まる季節に訪れた。今年の冬は冬鳥たちが多くやってきているので楽しみであった。池に浮かぶのは、マガモ、キンクロハジロ、ヒドリガモたち。そして池を取り巻く木々には多くの小鳥であふれていた。最も個体数の多いのはヒヨドリ。多すぎて記録できない。どこを歩いてもヒヨドリの声が途切れることはなかった。カケスは今年はどこに行っても沢山いる。群れているのはツグミである。100羽では到底きかないだろう。一帯を群れで旋回したかと思うと、今度は高い梢に次々と降りてくる。それを飽くことなく繰り返している。飛ぶエネルギーを使ってまでそうするには訳があるのだろう。道を歩いていたら小鳥の死骸があった。タカに食べられた跡のようだ。ツグミたちも捕食者への警戒は最優先のはずだ。今見ている行動と何か関係があるのかもしれない。カシラダカやシジュウカラが緑の絨毯の中で遊んでいた。絨毯は5アールほどの広さで、道からは見下ろす位置にあるので、小鳥たちの動きが大変よく分かる。楽な姿勢で1時間ほど観察すれば様々な光景にであえることだろう。(今度挑戦してみよう)樹の上に目をやれば、ツグミ、ヒヨドリ、そしてシメの姿に出あえる。シメは大きな嘴で木の実を食べていた。金沢一帯はカキ(富有柿)の産地である。収穫を終えた木をいたわるようにこれから手入れをしてゆく。選定する音が「パチン、パチン」と聞こえる。鳥たちのために残しておいたのか、遠目に見ると柿色の花のようだ。ヒヨドリが多いのも頷ける。小鳥たちへのプレゼントは自然からも贈られている。様々な実が真っ赤に熟れ、「私、食べ頃よ!」と誘っている。暖かな里山風景にぴったりの野仏がある。その顔のやさしいこと。

野鳥たち

①ツグミが沢山とまっている ②旋回するツグミ ③繁みではカシラダカ ④ジョウビタキのオス ⑤池にはカモ(ヒドリガモ) ⑥カケスも多い

里山の自然(鳥たちへのプレゼントも沢山)

野仏も自然の一部

| 合計 / 数 | 月 | 日 | |

| 12 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 07 | |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 1 | 1 |

| イカル | Eophona personata | 2 | 2 |

| ウグイス | Cettia diphone | 7 | 7 |

| ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 5 | 5 |

| エナガ | Aegithalos caudatus | 1 | 1 |

| カケス | Garrulus glandarius | 29 | 29 |

| カシラダカ | Emberiza rustica | 20 | 20 |

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 1 | 1 |

| キジバト | Streptopelia orientalis | 5 | 5 |

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 20 | 20 |

| クロジ | Emberiza variabilis | 1 | 1 |

| シジュウカラ | Parus major | 13 | 13 |

| シメ | Coccothraustes coccothraustes | 3 | 3 |

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 1 |

| シロハラ | Turdus pallidus | 2 | 2 |

| ツグミ | Turdus naumanni | 215 | 215 |

| トビ | Milvusmigrans | 3 | 3 |

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 20 | 20 |

| ヒドリガモ | Anas penlope | 30 | 30 |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 29 | 29 |

| ホオジロ | Emberiza cioides | 6 | 6 |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 30 | 30 |

| メジロ | Zosterops japonico | 2 | 2 |

| 総計 | 446 | 446 |

2005年

2005 12 25 一宮金沢大池

冬期の金沢大池は野鳥の宝庫である。大池を中心にして里山風景が広がり、雑木林、カキ畑、竹林など変化に富んだ植生がパッチ状にある。池の一部は凍結していた。縁の茂みには、ウグイス,アオジ,メジロが潜んでいる。メジロは目の前で採餌。ここでもヒヨドリの個体数は多い。盛んに池を横切っている。ツグミが1羽だけ梢にとまっている。センサスの間で確認できたのはこれ1羽であった。池を背にカキ畑に向かう。ホオジロの地鳴きが忙しくなりついに囀りだした。この冬初めての囀り確認の瞬間である。大きなサクラを横に見て里山の道を進む。雑木林,竹林,カキ畑の順に風景が変わり飽きることがない。小高い位置にあるので視界が広がり気持ちが良い。など、素晴らしい道である。従って、ここには、オリエンテーリングのコースも設けられている。再びカキ畑に折れる。そこで、今日2羽目の囀りを聞く。ルリビタキ(オスの若鳥)であった。こちらもまだまだ本当の囀りとは言えない。直ぐに3羽目の囀り。ヤマガラであった。こちらは無難にこなしている。もっとも、ホオジロやルリビタキに比べるとヤマガラの囀りは簡単そうではある。農家の人がカキの木の剪定をしていた。「畑の中を通して頂きます」と大声で挨拶。3度目に大きな声が返って来た。「はいどうぞどうぞ」センサスの間で随分沢山の鳥を見た。地元の室林道とは単純に比較はできないが、優るとも劣らない個体数である。

金沢大池周辺(2005.12.25)

①大池 ②里山 ③カイツブリ ④メジロ

2005 1 8 金沢大池

冬の金沢大池は本当にすばらしい所だ。里山風景が広がっている。綺麗に手入れされた雑木林がまだ残っている。この辺りはカキの産地で丘陵にはカキ畑が広がっている。スタートの金沢大池いは100羽を越えるカモが羽を休めていた。9割はマガモで、他にはキンクロハジロ、オカヨシガモ、コガモがいる。池沿いの小道を進んで行くと、繁みからアオジやカシラダカが飛び立った。潅木や草叢の下には一杯の小鳥がいるように見える。マガモが水面から一気に飛び立つ様は勇壮だ。飛んでいた10数羽のマガモが一気に下りた。1羽などはドボンと音を立てて落ちた。その瞬間茶色の大きな鳥が視界から消えていった。オオタカだと感じた。その少し前に一瞬ではあるが2羽のタカらしい姿を見たからだ。しばらく見守っていたがなんにも起こらなかったので先に進むことにした。暫らくして、オオタカと思われる鳴き声が聞こえた。ノスリやサシバの声を聞くことは珍しくないがオオタカの鳴き声を聞くことは今まで無かったので本当に驚いた。農家の人がカキの木の手入れをしている側をセンサスして行く。シロハラ、ツグミなどの大型ツグミ類の個体数は多くなかった。例年はもう少し雑木の枝先にツグミの姿を見るのであるが。代りに、エナガ、カシラダカ、アオジなど小型の小鳥が多かった。大池の後ろに広がる水田から藪を上から見下ろしていると、先ほどの種類の鳥の移動して採餌する様子がよく見えて面白い。時折ウグイスの声がするがやはりそんなに多くはなかった。ここは、東三河一番の川、豊川の左岸に位置し、川を隔て北には本宮山(789m)が聳えている。平野から一気に立ちあがっているため数字以上に雄大に見え、気持ちも晴々とする。

野鳥観察記録

2005.12.25時点

| 合計 : 数 | 月 | 日 | ||

| 01 | 12 | 総計 | ||

| 種名 | 学名 | 08 | 25 | |

| アオサギ | Ardea cinerea | 1 | 2 | 3 |

| アオジ | Emberiza spodocephala | 17 | 4 | 21 |

| イカル | Eophona personata | 2 | 2 | |

| ウグイス | Cettia diphone | 3 | 3 | 6 |

| エナガ | Aegithalos caudatus | 10 | 5 | 15 |

| オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 1 | |

| オカヨシガモ | Anas strepera | 10 | 10 | 20 |

| オナガガモ | Anas acuta | 5 | 5 | |

| カイツブリ | Podiceps ruficollis | 10 | 10 | |

| カケス | Garrulus glandarius | 2 | 2 | |

| カシラダカ | Emberiza rustica | 31 | 31 | |

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 10 | 10 | |

| カワセミ | Alcedo atthis | 1 | 1 | |

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 3 | 3 | |

| キジバト | Streptopelia orientalis | 5 | 4 | 9 |

| キセキレイ | Motacilla cinerea | 1 | 1 | |

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 5 | 20 | 25 |

| コガモ | Anas crecca | 4 | 4 | |

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1 | 1 | |

| シジュウカラ | Parus major | 5 | 5 | |

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 3 | 4 |

| シロハラ | Turdus pallidus | 2 | 2 | |

| ツグミ | Turdus naumanni | 1 | 1 | 2 |

| トビ | Milvusmigrans | 2 | 2 | |

| ノスリ | Buteo buteo | 1 | 1 | |

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 5 | 5 | |

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 5 | 9 | 14 |

| ヒドリガモ | Anas penlope | 2 | 10 | 12 |

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 9 | 19 | 28 |

| ホオジロ | Emberiza cioides | 1 | 1 | 2 |

| ホシハジロ | Aythya ferina | 20 | 20 | |

| マガモ | Anas platyrhynchos | 200 | 30 | 230 |

| メジロ | Zosterops japonico | 2 | 18 | 20 |

| モズ | Lanius bucephalus | 1 | 1 | 2 |

| ヤマガラ | Parus varius | 1 | 3 | 4 |

| ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 1 | 1 | |

| 総計 | 330 | 194 | 524 |

金沢大池の野鳥 1997-2004

| データの個数 : 日 | 月 | |||||||||

| 種名 | 学名 | 西暦 | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 11 | 12 | 総計 |

| アオゲラ | Picus awokera | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | ||||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| アオサギ | Ardea cinerea | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| アオジ | Emberiza spodocephala | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 2 | 2 | 4 | |||||||

| 1998 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||

| 1999 | 3 | 3 | ||||||||

| 2000 | 3 | 1 | 4 | |||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 5 | 1 | 6 | |||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 2 | 2 | ||||||||

| アカゲラ | Dendrocopos major | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| イカル | Eophona personata | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| イワツバメ | Delichon urbica | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| ウグイス | Cettia diphone | 1996 | 2 | 2 | ||||||

| 1997 | 2 | 2 | ||||||||

| 1998 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||

| 2000 | 3 | 1 | 4 | |||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | ||||||||

| エナガ | Aegithalos caudatus | 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||

| 1999 | 2 | 2 | ||||||||

| 2000 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| オオタカ | Accipiter gentilis | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| オカヨシガモ | Anas strepera | 1999 | 1 | 1 | ||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| オナガガモ | Anas acuta | 2003 | 1 | 1 | ||||||

| カイツブリ | Podiceps ruficollis | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 2 | 2 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| カケス | Garrulus glandarius | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | ||||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 2 | 2 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| カシラダカ | Emberiza rustica | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||

| 1999 | 3 | 3 | ||||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 2 | 2 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| カルガモ | Anas poecilorhyncha | 1997 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| カワウ | Phalacrocorax carbo | 1997 | 2 | 2 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| カワセミ | Alcedo atthis | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| カワラヒワ | Carduelis sinica | 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||

| 2000 | 3 | 3 | ||||||||

| 2002 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| キジ | Phasianus colchicus | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| キジバト | Streptopelia orientalis | 1998 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2002 | 3 | 2 | 5 | |||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| キンクロハジロ | Aythya fuligula | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 1998 | 2 | 2 | ||||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| クロジ | Emberiza variabilis | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| コガモ | Anas crecca | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| コゲラ | Dendrocopos kizuki | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 2000 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2003 | 2 | 2 | ||||||||

| コジュケイ | Bambusicola thoracica | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||

| シジュウカラ | Parus major | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 2 | 2 | ||||||||

| 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 2 | 2 | 4 | |||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| シメ | Coccothraustes coccothraustes | 1998 | 2 | 2 | ||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 3 | 3 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 1998 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||

| 2000 | 1 | 3 | 4 | |||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| シロハラ | Turdus pallidus | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 2 | 2 | ||||||||

| 1998 | 1 | 1 | ||||||||

| 1999 | 2 | 2 | ||||||||

| 2000 | 3 | 3 | ||||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 2 | 2 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| スズガモ | Aythya marila | 2003 | 1 | 1 | ||||||

| スズメ | Passer montanus | 2000 | 2 | 2 | ||||||

| 2002 | 2 | 2 | ||||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ダイサギ | Egretta alba | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 1996 | 2 | 2 | ||||||

| 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 1998 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 2 | 2 | ||||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2003 | 1 | 4 | 5 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| トビ | Milvusmigrans | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| ノスリ | Buteo buteo | 1996 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 1998 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| ハイタカ | Accipiter nisus | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1998 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| ハシビロガモ | Anas clypeata | 2003 | 1 | 1 | ||||||

| ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 2 | 2 | ||||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||

| 2003 | 1 | 2 | 3 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 1997 | 2 | 2 | ||||||

| 1998 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| バン | Gallinula chloropus | 1997 | 1 | 1 | ||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| ヒドリガモ | Anas penlope | 1997 | 2 | 2 | ||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 1 | 1 | ||||||||

| 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||

| 1999 | 2 | 2 | ||||||||

| 2000 | 1 | 5 | 6 | |||||||

| 2001 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||

| 2003 | 1 | 3 | 4 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ビンズイ | Anthus hodgsoni | 2000 | 1 | 1 | ||||||

| ベニマシコ | Uragus sibiricus | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 1996 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 1998 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 3 | 3 | 6 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ホシハジロ | Aythya ferina | 1998 | 2 | 2 | ||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 1997 | 2 | 1 | 3 | |||||

| 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2003 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| マヒワ | Carduelis spinus | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 2002 | 1 | 1 | ||||||

| ミヤマホオジロ | Emberiza elegans | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| ムクドリ | Sturnus cineraceus | 1996 | 1 | 1 | ||||||

| 1997 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| メジロ | Zosterops japonico | 1996 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 1997 | 1 | 1 | ||||||||

| 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||

| 1999 | 1 | 1 | ||||||||

| 2000 | 3 | 1 | 4 | |||||||

| 2002 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2003 | 2 | 1 | 3 | |||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| モズ | Lanius bucephalus | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| 1999 | 2 | 2 | ||||||||

| 2000 | 3 | 3 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | ||||||||

| ヤマガラ | Parus varius | 1998 | 1 | 1 | ||||||

| 2000 | 1 | 1 | ||||||||

| 2002 | 1 | 1 | 2 | |||||||

| 2003 | 1 | 1 | ||||||||

| 2004 | 1 | 1 | ||||||||

| ヨシガモ | Anas falcata | 2004 | 1 | 1 | ||||||

| 総計 | 94 | 154 | 50 | 9 | 37 | 16 | 79 | 439 |