みと

その他フィールドTOPへ戻る

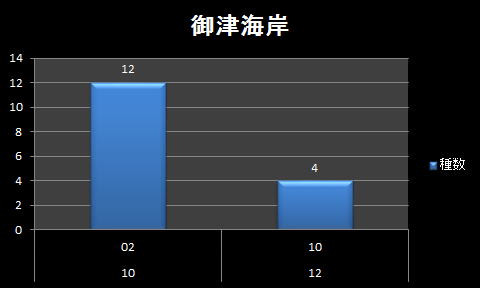

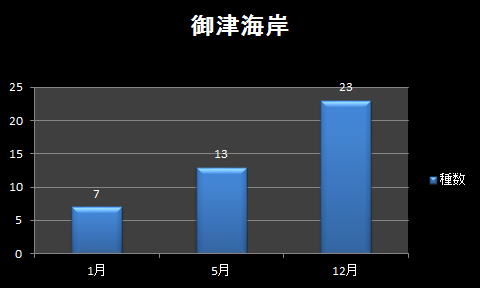

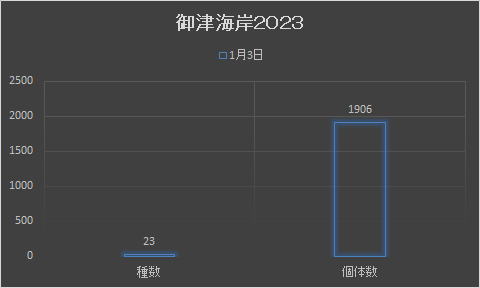

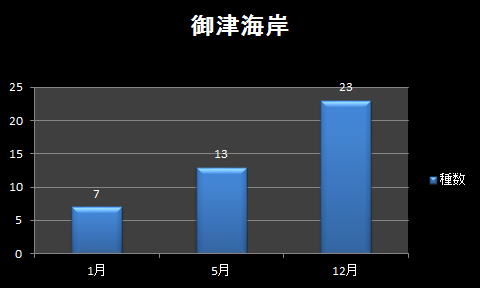

2023年

野鳥観察記録へ

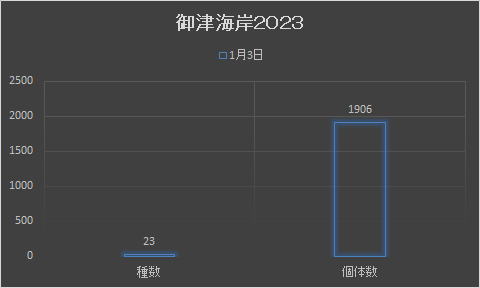

2023 1 3 御津海岸

ふるさと公園のセンサスを終えてそのまま海に向かった。自宅に帰るくらいとほぼ同じくらいの距離に海岸はある。正式な名前は臨海緑地らしいが日本列島で通っている。豊川・豊川放水路と白川・音羽川の間にある埋立地が主なフィールドだ。前者には海ガモが多くいる。汽水域で魚なども豊富なのであろう。潜水して捕食できる海ガモやカワウなどが1000羽単位で見られるところだ。おそらく数を数えるのは不可能だろうが。種の同定も遠い群れはかなり難しい。おそらく、スズガモ・キンクロハジロ・ホシハジロであろうと思う。強風をものともしないで飛翔するセグロカモメも好きだ。浅瀬の多い後者には海ガモと淡水ガモの両方が見られる。淡水がもでは、ヒドリガモ・オナガガモ・マガモ・カルガモ・コガモ・オカヨシガモ・ヨシガモが多い。オオバンやカンムリカイツブリも多くみられる。今日は、先に挙げたほとんどを確認できた。ユリカモメはほとんど人を恐れ無いようだ。橋の欄干に止まっていて通行人が近づいても全く飛び立たないことがある。その理由の一つが分かった。どうやら餌を与えているようなのだ。私の考えでは餌付けは反対だ。教育的に行う場合でも過度にしないこと。あくまで自然の中で生きていくべきだと思う。かといって犬や猫の保護などに反対する意図は全くない。嬉しいことに海の中の杭の上にいるミサゴを久しぶりに見た。

カモやカモメを眺めるのは楽しいものだ。

サイズも大きいし色々な羽色を楽しむことができる

①カルガモ ②マガモ ③㉓オナガガモ ④-⑥ハクセキレイ ⑦ヒドリガモ ⑭-⑯カワウの飛翔 ㉔オオバン ㉕-㉙ユリカモメ

野鳥観察記録

1月3日時点

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

01 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

03 |

|

| カイツブリ |

カイツブリ |

カンムリカイツブリ |

カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

10 |

10 |

| カモ |

カモ |

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

50 |

50 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

1000 |

1000 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

150 |

150 |

|

|

マガモ |

オナガガモ |

Anas acuta |

50 |

50 |

|

|

|

カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

60 |

60 |

|

|

|

コガモ |

Anas crecca |

30 |

30 |

|

|

|

マガモ |

Anas platyrhynchos |

50 |

50 |

| キツツキ |

キツツキ |

アオゲラ |

アオゲラ |

Picus awokera |

5 |

5 |

| スズメ |

カラス |

カラス |

ハシボソガラス |

Corvus corone |

10 |

10 |

|

スズメ |

スズメ |

スズメ |

Passer montanus |

10 |

10 |

|

ヒタキ |

ツグミ |

ツグミ |

Turdus naumanni |

5 |

5 |

|

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

10 |

10 |

|

ムクドリ |

ムクドリ |

ムクドリ |

Spodiopsar cineraceus |

10 |

10 |

|

メジロ |

メジロ |

メジロ |

Zosterops japonico |

10 |

10 |

| タカ |

タカ |

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

10 |

10 |

|

ミサゴ |

ミサゴ |

ミサゴ |

Pandion haliaetus |

1 |

1 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

セグロカモメ |

Larus argentatus |

5 |

5 |

|

|

|

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

50 |

50 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

20 |

20 |

| ペリカン |

ウ |

ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

300 |

300 |

|

サギ |

アオサギ |

ダイサギ |

Ardea alba |

30 |

30 |

|

|

コサギ |

コサギ |

Egretta garzetta |

30 |

30 |

| 総計 |

|

|

|

|

1906 |

1906 |

2022年

野鳥観察記録へ

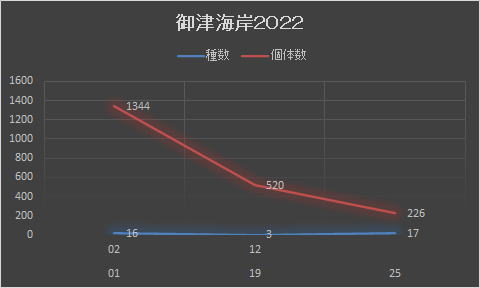

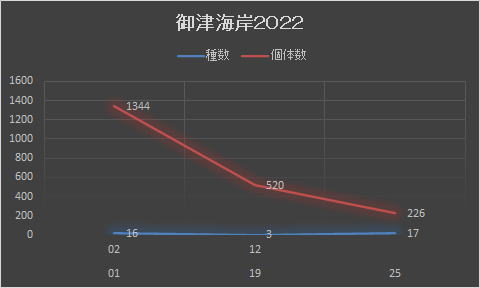

2022 12 19 御津海岸

大型の双眼鏡を購入した。サイトロン 15×70ポロ。この大きさで1万5千円台とは。中華ではない。歴とした日本ブランド(製作国は海外かもしれない)。それでいてフルマルチコーティング、防水である。何かの間違いでは?。信頼性の高いレビューでも驚きの声だ。それで思い切ったというわけ。この双眼鏡のテストを兼ねて少しだけ御津海岸で過ごしたのである。太陽はもう少しで鳥羽の山に沈む。オレンジ色に染まった渥美の先端。渥美半島から三重県の山々がくっきりと見える。大型船もアクセントになっている。反対側を見ると、豊橋市街が赤く染まる。豊川河口にテスト機を向ける。見れる見える。海ガモがぷかぷか浮かんである。波は結構高い。群れは波の動きに連動し現れたり隠れたり。ホシハジロ、スズガモなどが識別できた。15倍の大きさは手持ちの限界だと思う。大きいのと質量がある(1.5㎏)ことで手振が抑えられるように思う。10年以上前にもっと重いのを使ったことがある。それは2㎏を超えていた。ストラップが小さい。これで首から下げて使うのは危険だ。双眼鏡ではなくてわが身が危ない。1キロメートル以上の距離を引き寄せてみたい場合に実用性があるように感じた。15倍でも瞳径が4以上もある。解像力も相当なものだろう。アンドロメダ銀河、ヘルクレス球状星団、オリオン大星雲も楽しみだ。こらえ性がないので手持ちでパッと見てはいおしまいでやろう。

新しい双眼鏡(15×70)の使用感想・・・①の写真のような遠方の鳥の種は難しいが ②ならば種の判別は可能であった。 金色色の夕焼け。思わぬ出逢いに儲けた感一杯。

2022 2 1 御津海岸

子ども探鳥会がコロナの影響を受けている。豊川市マイクロバスを使った御津海岸探鳥会はやむなく中止とした。従って、カモたちが飛来してから1度も御津海岸に行っていないのである。探鳥会と同様の順に廻る。豊川河口には海ガモだらけ。何せ8倍の双眼鏡では豆粒。数は不明。近くの群れを見るとスズガモのようだ。ホシハジロではなさそう。次いで日本列島で観察。いきなりユリカモメの歓迎を受けた。ホバリングをするなど、見てくれと言わんばかり。水面をみると10数カ所で塊がある。オオバンが支配していてヒドリガモが続いている。ヒドリガモはオオバンの収穫を横取りするつもりなのだ。目が慣れてくると、少数派の種が見えてきた。ヨシガモ、オカヨシガモ、ハシビロガモ、キンクロハジロ。陸上ではムクドリの群れが目立った。赤い実のなる常緑樹(モチか)で大騒ぎしている。実が相当美味しいらしい。食べ飽くと一斉に飛び立ち、一周した後再び降り立つ。これを繰り返しやっている。春の海のように穏やかであった。音羽川河口は強風で難儀する場所であるが、今日は楽なものだ。

色々な形態の群れ

①-⑥海ガモ(スズガモが中心) ⑦ユリカモメ ⑧淡水ガモ(ヒドリガモなど) ⑨カワウ ⑩ムクドリ ⑪トビ

野鳥観察

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

|

02 |

12 |

|

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

01 |

19 |

25 |

|

| カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

Podiceps ruficollis |

|

|

2 |

2 |

|

|

カンムリカイツブリ |

カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

10 |

|

|

10 |

| カモ |

カモ |

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

10 |

10 |

20 |

40 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

1000 |

500 |

100 |

1600 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

|

10 |

|

10 |

|

|

マガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

10 |

|

10 |

20 |

|

|

|

オナガガモ |

Anas acuta |

|

|

20 |

20 |

|

|

|

コガモ |

Anas crecca |

|

|

20 |

20 |

|

|

|

ハシビロガモ |

Anas clypeata |

10 |

|

10 |

20 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

100 |

|

20 |

120 |

|

|

|

マガモ |

Anas platyrhynchos |

|

|

10 |

10 |

|

|

|

ヨシガモ |

Anas falcata |

10 |

|

|

10 |

| スズメ |

カラス |

カラス |

ハシボソガラス |

Corvus corone |

|

|

2 |

2 |

|

セキレイ |

セキレイ |

ハクセキレイ |

Motacilla alba |

1 |

|

|

1 |

|

ヒタキ |

ツグミ |

ツグミ |

Turdus naumanni |

2 |

|

|

2 |

|

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

10 |

|

1 |

11 |

|

ホオジロ |

ホオジロ |

アオジ |

Emberiza spodocephala |

1 |

|

|

1 |

|

ムクドリ |

ムクドリ |

ムクドリ |

Spodiopsar cineraceus |

50 |

|

|

50 |

| タカ |

タカ |

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

10 |

|

1 |

11 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

10 |

|

|

10 |

|

シギ |

イソシギ |

イソシギ |

Tringa hypoleucos |

|

|

1 |

1 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

100 |

|

1 |

101 |

| ハト |

ハト |

|

ドバト |

|

|

|

1 |

1 |

| ペリカン |

ウ |

ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

10 |

|

|

10 |

|

サギ |

アオサギ |

アオサギ |

Ardea cinerea |

|

|

5 |

5 |

|

|

コサギ |

コサギ |

Egretta garzetta |

|

|

2 |

2 |

| 総計 |

|

|

|

|

1344 |

520 |

226 |

2090 |

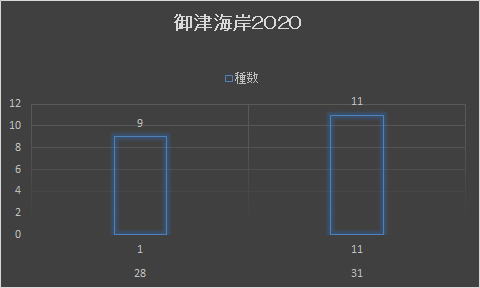

2020年

野鳥観察記録へ

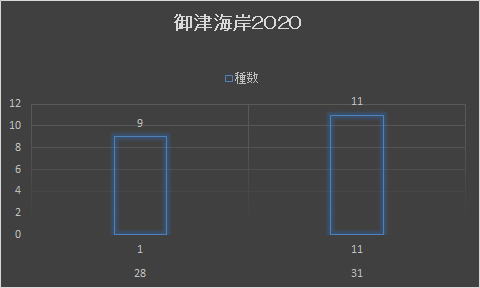

2020 11 28 御津海岸

毎年12月には御津海岸まで出かけてカモたちを観察すのが探鳥会の恒例行事であった。しかし今年はコロナ禍で中止になったので、私一人で海の様子を見に行こうと思い立った。探鳥会と同じルートをたどり、最初は豊川河口から始めた。海の景色は何とも言えないものがある。雄大・清々しい・ある面怖さなど。河口から沖合に向かってたくさんのカモが浮いている。望遠鏡で眺めると姿が波に翻弄され上下に大きく揺れている。波の谷に入ると姿がすっと消える。かなりの波高のようだ。こんな場所に船を出したらたちまち恐怖と船酔いになやまされそうだ。やはり陸の上がいい。カモは全部と言ってよいと思うがスズガモであった。もっとも、かなりの遠めなのですスズガモかキンクロハジロかホシハジロかは見分けが付かない。ただ白っぽいのはカンムリカイツブリのように見える。今年もはるばるやって来たわけだ。春まで羽を休めて欲しいと思う。続いて向かったのは日本列島。浅瀬なので淡水ガモが主役だ。多いのはオオバン(カモではないが)でオナガガモが続く。のんびり風の当たらない場所を選んで採餌、日向ぼっこをしていた。数は少ないが、マガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモの姿もある。どこかに出かけているのだろうか個体数はかなり少ない。規模は小さいが音羽川河口にも海ガモがいる。今日はすべてスズガモであったが、キンクロハジロ、ホシハジロ、カイツブリ類ももちろんいる。上空には2羽のトビがいた。時間さえかければミサゴやセグロカモメの雄姿も見られることであろう。日本列島では工事車がたくさんあった。年度末はどこも工事だらけ。どんな所でも仕事として頑張っておられる。寒い北風は体にきつい。ご安全に。

豊川河口のスズガモ、浅瀬にいるオナガガモなど

①②スズガモ ③セグロカモメ ④オナガガモ ⑤ヒドリガモとオオバン

2020 1 31 御津海岸

海岸に来てみると、そこは波頭が砕け散るほどの荒々し姿であった。鳥たちもこんな所にいる物好きなのは少ないとみえて、ほとんど波間に浮いてはいなかった。何処か風よけのできる所に隠れているのであろう。海よりは川の方が静かと見えて、音羽川の河口から1キロほど上った辺りには色々な水鳥がいた。特に風が直接当たらない側の堤防に上がって羽を休めている。ヒドリガモ・カルガモ・オカヨシガモ・コガモ・オナガガモ・キンクロハジロ・ハシビロガモの姿があった。カモではないがオオバンも多い。豊川河口には多くの海ガモがいるはずなので、今日のように荒れた日にはどちらへ退避しているのであろうか。沖合には4隻の自動車運搬船がいた。さすがにこのような時は揺れるのであろう。自分なら直ちに船酔する。

①スズガモ ⑦ハシブトガラス ⑨ヒドリガモ

野鳥観察記録

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

01 |

11 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

31 |

28 |

|

| カイツブリ |

カイツブリ |

カンムリカイツブリ |

カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

|

10 |

10 |

| カモ |

カモ |

スズガモ |

スズガモ |

Aythya marila |

50 |

1100 |

1150 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

10 |

|

10 |

|

|

マガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

20 |

5 |

25 |

|

|

|

オナガガモ |

Anas acuta |

20 |

50 |

70 |

|

|

|

カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

50 |

|

50 |

|

|

|

コガモ |

Anas crecca |

50 |

|

50 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

100 |

20 |

120 |

|

|

|

マガモ |

Anas platyrhynchos |

|

5 |

5 |

| スズメ |

セキレイ |

セキレイ |

ハクセキレイ |

Motacilla alba |

|

1 |

1 |

|

ヒタキ |

ジョウビタキ |

ジョウビタキ |

Phoenicurus auroreus |

|

1 |

1 |

| タカ |

タカ |

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

|

2 |

2 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

|

1 |

1 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

20 |

50 |

70 |

| ハト |

ハト |

|

ドバト |

|

100 |

|

100 |

| 総計 |

|

|

|

|

420 |

1245 |

1665 |

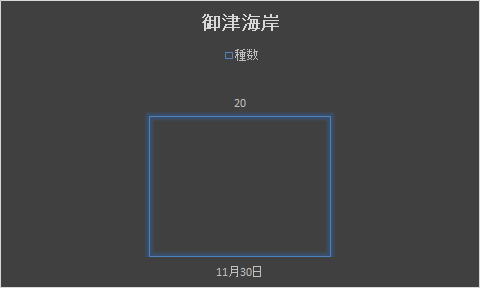

2019年

野鳥観察記録へ

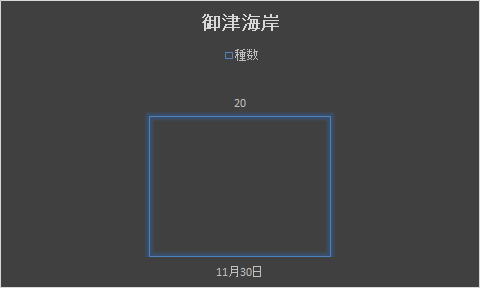

2019 11 30 御津海岸

10名では空気を運んでいるようなものではあるが、バスの中は子どもたちの弾けるような声で一杯だ。シートベルトは必ずさせたが、子どもの細い体は自由に動かせられる。「きちんと腰かけて!}頻繁に注意をしてようやく目的地の御津海岸に到着。バスの窓から見る海の状態は波頭が尖っていて、風が強そうだなとの不安が過った。しかしそれがとりこし苦労に過ぎなかったことは、バスを降り、海を眺めて直ぐに分かった。とても暖かで冬季の御津海岸には珍しい天気だったのだ。これなら大丈夫、時間一杯ここに居られるゾ。豊川河口で見たのはススガモの群れとセグロカモメの力強い飛翔。岸の近くではカンムリカイツブリが優雅な姿を見せている。側にいるヒドリガモが丸っこいので対照的な様子だ。遠くを黒い点が移動している。かなり遠くてもハッキリ個体が判別できるのでカモかカワウであろう。蜃気楼が島や船を浮かび上がった形に変えている。望遠鏡で眺める蜃気楼は現実離れしていて驚き一杯だ。次いで日本列島緑地公園へと移動する。波頭は一層尖って、風はかなり吹いているのであるが寒くはなかった。入り江で見たのは淡水ガモたち。ヒドリガモ、オナガガモ、オオバンも混じっている。オオバンが潜って採った海藻を淡水ガモたちが側から横取りする、そんな様子を実際に見た子もいた。「本当だ。横取りなんかズルい。」対岸に渡るために、積み上げた大石を歩くのは、小さな子たちにとって怖いものだろう。先生が見ているのを頼りにして30メートルほどの冒険をし終えた。日本列島を形どった島で帰りまで過ごすことになる。11時前なのに「先生!お腹が空いた」と言う声が聞こえる。こちらの入り江ではマガモ、カルガモが見られた。子どもたちにも馴染みの鳥だ。その中に割って入ったのがキンクロハジロの塊。さすがにこちらの鳥の名を挙げたのは最上級(とは言っても3年生であるが)の子だけであった。12時にはまだ30分以上あったが、弁当を食べたそうな様子がますます強くなったので、「弁当にします」と号令。弾けるような歓声と最高の笑顔。野外で皆と食べる弁当程美味しいものは無い。食べた後は遊び。遊びやすいように大石が組まれていて、その上を飛び跳ねる様にして遊んでいる。例え落ちても浅い所ではあるが、先生たちは近くで目を放さない。私たちは荷物の見張り番だ。岩の上で珍しいものを目撃した。コスプレ姿の女性を若い男性が撮影している。ポーズを付け、時々チカチカしているのはストロボを焚いているのであろう。腰までの金髪が印象的ではあったが顔は分からなかった。帰りのバスではつい居眠りをしてしまったが、子どもたちはますます元気だ。良い1日を過ごせた。

穏やかな天気で子どもたちも楽しそう

| 合計 / 数 |

|

月 |

日 |

|

|

11 |

総計 |

| 種類 |

種名 |

30 |

|

| 冬鳥 |

オカヨシガモ |

10 |

10 |

|

オナガガモ |

30 |

30 |

|

カンムリカイツブリ |

2 |

2 |

|

キンクロハジロ |

20 |

20 |

|

スズガモ |

1000 |

1000 |

|

セグロカモメ |

50 |

50 |

|

ツグミ |

2 |

2 |

|

ハクセキレイ |

5 |

5 |

|

ハジロカイツブリ |

5 |

5 |

|

ヒドリガモ |

80 |

80 |

|

マガモ |

50 |

50 |

| 漂鳥 |

オオバン |

20 |

20 |

| 留鳥 |

イソシギ |

1 |

1 |

|

カルガモ |

50 |

50 |

|

カワウ |

100 |

100 |

|

キジバト |

1 |

1 |

|

トビ |

5 |

5 |

|

ノスリ |

1 |

1 |

|

ハシボソガラス |

10 |

10 |

|

モズ |

|

|

| 総計 |

|

1442 |

1442 |

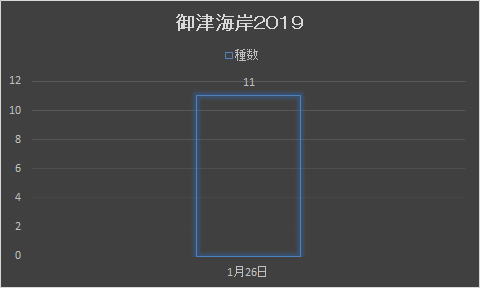

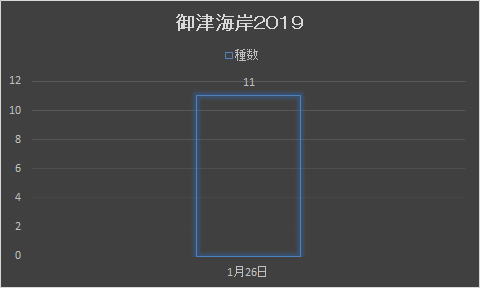

2019 1 26 御津海岸

昨年の土曜探鳥会では珍しいほどの暖かさであった。それは無理かなと思いながら車を走らせた。今日は一人だけの土曜探鳥会なのだ。探鳥会と同じコースで回る。豊川河口では橋の方向に黒い帯が見られた。それはスズガモの波間に漂う姿である。個体数を見極めるのは大変難しいことと思う。8倍の双眼鏡で眺めるとかろうじて個々の輪郭が見える。今日のように波が高いと常に視界から消えては現れるのでカウントは不可能に近いだろう。浅瀬ではヒドリガモやオオバンたちが採餌している。餌の取り合いなのか、ペアになるための競争なのかよく分からないが、いざこざが絶えない様子。音羽川の河口ではユリカモメが多かった。堤防に上って北風を避けている様子に目を奪われる。また目の前をを急旋回して飛んでいる姿にも目が行ってしまう。冬の海の上は陸上以上に強い風が吹き荒れているものであるが、セグロカモメにしてもそうであるが、カモメたちの風をものともしない飛翔の力強さに驚かされるのだ。やはり時々は海岸に行こうと思う。野山には無い魅力を感じたいと思う。

波頭がキラキラと輝いている

⑩⑪橋の手前に見えるスズガモ ⑫⑬ユリカモメ

野鳥観察記録

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

01 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

26 |

|

| カモ |

カモ |

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

30 |

30 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

2000 |

2000 |

|

|

マガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

10 |

10 |

|

|

|

オナガガモ |

Anas acuta |

10 |

10 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

120 |

120 |

| スズメ |

ムクドリ |

ムクドリ |

ムクドリ |

Spodiopsar cineraceus |

2 |

2 |

| タカ |

タカ |

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

5 |

5 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

200 |

200 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

30 |

30 |

| ハト |

ハト |

|

ドバト |

|

100 |

100 |

| ペリカン |

ウ |

ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

10 |

10 |

| 総計 |

|

|

|

|

2517 |

2517 |

2018年

2018年野鳥観察記録へ

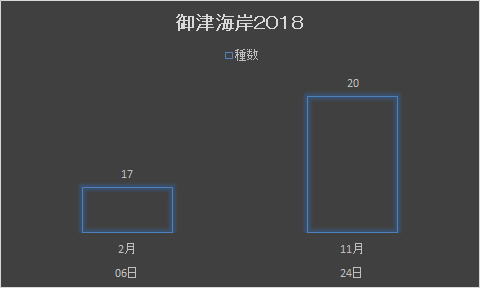

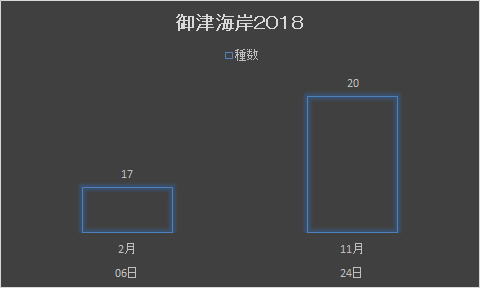

2018 11 24 御津海岸

豊川市のマイクロバスは12名の子どもたちで蜂の巣を突いたように姦しい。それに6名のおとなが加わってほぼ満車状態。御津が近づいてくると風の様子が気になるのが毎度の事だ。嬉しいことに旗や草木は全く揺れていない。最初に向かったのは豊川河口。バスの窓からすでに野鳥たちが見えた。今年はいるようだ(昨年は全く見られなかった)。バスを降り観察開始。今回はひと工夫した。3台の望遠鏡に合わせ3つの班を作り(学年のバランスも考慮して)グループで観察するようにしたのだ。豊川河口には点々と鳥の姿が見える。点にしか見えないが、割と近くに見える鳥の姿から予想すると定番のスズガモであろう。遠くに見える船が蜃気楼で空中に浮かんで見える。対岸の街も浮かんである。風は全く無い。次の観察地の日本列島も穏かに観察できることを願いたい。駐車場には多くの車が止っていたが、釣り、ポケモンGOなど思い思いに楽しんでいるみたいだ。音羽川の河口にも鳥たちが多数いた。子どもたちにあの鳥はキンクロハジロかスズガモか問う。グルーで観察し答えを出そうと奮戦する姿が微笑ましい。3グループともに同時に答えがでた。スズガモ。正解だ。食の時が近づいてきた。もう皆お腹が空いてたまらないみたいだ。可愛らしいベンチがある小公園でお弁当タイムとする。思い思いにシートを敷いている。だいたい学年でかたまっているようだ。体が火照るくらいに暖かな日だ。天気こそ最高のご馳走である。弁当を食べ終えるとおやつ。とても嬉しい事であるが、私にもたくさんのおやつが届いたのだった。帰る前に少し遊ぶことにしよう。砂浜での水切りやきれいな水たまりで生き物探し、子どもたちにとって格好の遊び場である。楽しい時間はあっというまに経ってしまう。帰りのバスの中もハチのブンブン唸る音は全く衰えない。子どもの元気さは異常だ。大人では考えられない。。1号線が随分混んでいる。詰まる所今日は観光日和であったのだ。

めったに無いぽかぽかな探鳥会

2018 2 6 御津海岸

北陸に大雪をもたらした寒波は御津海岸でも大きな威力を示していた。波頭が大きくうねりじっと見ていると目がクラクラしてきそうだ。海鳥は少しでも風を避けようと堤防のすぐ近くに片間っている。ざっと見渡すとオオバンが多いようだ。それに色々なカモたちが混ざっている。ヒドリガモ、キンクロハジロ、ヨシガモ、ホシハジロ、オカヨシガモだ。カルガモは河口付近でまとまって見られた。堤防の上に白く帯状に見えるのはユリカモメ。カワウの白い繁殖羽も白い。先にも言ったように今日の北西の風はとても強烈だ。この風に逆らってうねりの上をサーフィンする物好きなカモたちはいないようだ。一見無駄なような事をするのは人間たちだけなのか。

御津海岸 強風で海面はうねっていた

⑦—⑨ヒドリガモ ⑩⑪オオバン ⑫カワウ ⑬⑭オナガガモ ⑮⑯カルガモ

野鳥観察記録

11月24日現在

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

02 |

11 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

06 |

24 |

|

| カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

Podiceps ruficollis |

5 |

|

5 |

|

|

カンムリカイツブリ |

カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

|

1 |

1 |

| カモ |

カモ |

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

20 |

|

20 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

|

500 |

500 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

10 |

30 |

40 |

|

|

マガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

3 |

10 |

13 |

|

|

|

カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

70 |

20 |

90 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

10 |

30 |

40 |

|

|

|

ヨシガモ |

Anas falcata |

1 |

|

1 |

| スズメ |

アトリ |

カワラヒワ |

カワラヒワ |

Carduelis sinica |

|

10 |

10 |

|

カラス |

カラス |

ハシブトガラス |

Corvus macrorhynchos |

10 |

|

10 |

|

|

|

ハシボソガラス |

Corvus corone |

10 |

|

10 |

|

スズメ |

スズメ |

スズメ |

Passer montanus |

|

1000 |

1000 |

|

セキレイ |

セキレイ |

セグロセキレイ |

Motacilla grandis |

|

1 |

1 |

|

ヒタキ |

イソヒヨドリ |

イソヒヨドリ |

Monticola solitarius |

|

1 |

1 |

|

|

ツグミ |

ツグミ |

Turdus naumanni |

1 |

|

1 |

|

ムクドリ |

ムクドリ |

ムクドリ |

Spodiopsar cineraceus |

1 |

|

1 |

|

モズ |

モズ |

モズ |

Lanius bucephalus |

1 |

|

1 |

| タカ |

タカ |

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

1 |

5 |

6 |

|

ミサゴ |

ミサゴ |

ミサゴ |

Pandion haliaetus |

|

1 |

1 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

100 |

1 |

101 |

|

シギ |

イソシギ |

イソシギ |

Tringa hypoleucos |

|

1 |

1 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

105 |

50 |

155 |

| ハト |

ハト |

キジバト |

キジバト |

Streptopelia orientalis |

1 |

1 |

2 |

| ペリカン |

ウ |

ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

1 |

300 |

301 |

|

サギ |

アオサギ |

アオサギ |

Ardea cinerea |

|

2 |

2 |

|

|

|

ダイサギ |

Ardea alba |

|

3 |

3 |

|

|

コサギ |

コサギ |

Egretta garzetta |

|

1 |

1 |

| 総計 |

|

|

|

|

350 |

1968 |

2318 |

2017年

2017年野鳥観察記録へ

2017 11 19 御津海岸

来週の土曜探鳥会の下見を兼ねて御津海岸に行った。まずは豊川河口。一見すると全く鳥が見えない。しかし、10倍の双眼鏡で海面をスライドさせていくといるいる。黒色の帯が波に揺られている。波頭が白く砕けるほどの高い波間を悠然と漂っている。数は分からない。次いで音羽川の河口方面に移動。ここにもスズガモが沢山いる。向かい側の岸壁に黒い線が隙間なく見えるのはカワウが並んでいるためだ。なんという数の多さ。せせこましい我が萩と比べスケールが違い過ぎる。探鳥会のコースを意識して浅瀬を1周。風を避けるようにかたまって鳥たちはいた。これは大事なポイントである。初めて来た場所がある。「ふれあいはし」と言う名の斜張橋である。見晴らしが良さそうと思って来たのであるがそれどころではなかった。橋の下にいろんなカモたちが餌を採っていたのだ。ヒドリガモ・オオバン・ヨシガモ・オカヨシガモたちだ。暫く眺めていたが、面白いことを見つけた。オオバンは器用に潜ることができて、浮かんでくるときにはワカメらしい海藻をくわえている。すると、逆立ちしかできない他のカモがそれを横取りしようと寄って来るのだ。その目で見るとオオバンの横には必ず淡水ガモたちがいた。海の反対側は草原だ。その上をチュウヒが飛んでいた。羽を逆への字にし目は草むらをじっと見つめていた。御津海岸でチュウヒを見たのは2003年以来14年ぶりのことだ。ミサゴなどよりもずっと希少価値がある。下見ということで来たのであるが本当に良かった。特にチュウヒに会えて良かった。

御津海岸

①-⑨スズガモ ⑩カンムリカイツブリ ⑪ヒドリガモ ⑫オオバン ⑬ヒドリガモ・ヨシガモ ⑭コサギ ⑮ヒドリガモ・オオバン・オカヨシガモ・ヨシガモ ⑯-⑲チュウヒ

2017 8 29 御津海岸

今立っているのは豊川河口右岸。豊橋港の方向に双眼鏡を向け波間にいる鳥を見つめている。波頭の輝きは肉眼でも眩しすぎる程なのに、集光力がけた外れに大きい双眼鏡で見たら・・・。でもそれ程心配は無い。倍率分だけは暗くなるし、人間の目の自動絞りが働いてくれる。眺めているのは波間に浮かぶウミネコの群れである。およそ10羽程いる。羽色で成鳥と幼鳥が半々くらいいるのも分かる。海鳥たちの飛翔姿はとても美しい。カモたちの連携のとれた飛翔、カメモたちの強風を物ともしない飛翔、それぞれに、陸鳥には無い素晴らしい飛翔力を備えていると思う。やはり鳥は飛んで何ぼだと思う。色形が優れていても飛び方が見っともないのはいかがなものか思う。その理由で、海鳥は好きであるし、さらに飛翔の優れたアマツバメたちには畏敬の念を覚えるのだ。近くの自動車工場から運搬船が出航した。その図体ののデカさには驚いてしまう。陽炎で煮えたぎった姿を徐々に小さくしてゆく。船は一般的に自動車よりも遅い。しかし、信号機がないので止まらないでどんどん行く。亀のごとく。だから、ちょっと目を放していると、いつの間にか随分進んでいることに気が付くというわけである。音羽川河口にも寄った。浅瀬にはカワウがいた。冬季にはカモたちの声が響き渡っているはずだ。今は、留鳥であるカワウ・アオサギ・ダイサギや、夏鳥のセッカが例のごとく賑やかに鳴きながら飛び回る。この辺りは草地も多く、セッカやヒバリにとって格好の住みかとなっている。

御津海岸の風景

④⑤ウミネコ ⑦⑪⑫カワウ ⑬ダイサギ・アオサギ

2017年野鳥観察記録

2016年

2016野鳥観察記録へ

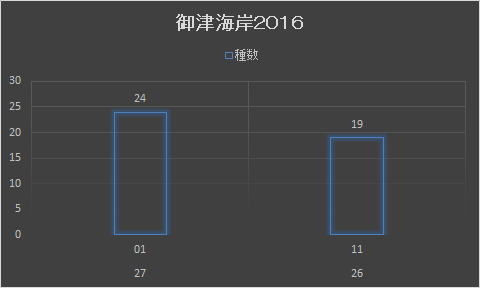

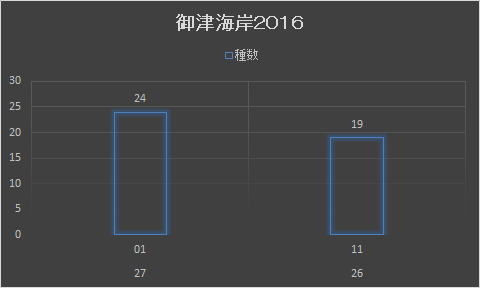

2016 11 26 御津海岸

年に1度のバスを利用した探鳥会。11人の子どもが参加してくれた。快晴無風。御津の海岸では例年寒さとの闘いだ。こんな小春日和の探鳥会はめったにない。豊川と豊川放水路が合流して三河湾に流れる河口は鏡のように穏やか。点々とカモの姿が見える。肉眼ではそんなにいないと思われたのに、双眼鏡とスコープの力を借りると、さらに遠くにも鳥の姿があるではないか。ほとんどがスグガモとホシハジロである。点々と白いのはカンムリカイツブリ。背中側は工場団地。草原が広がり鳥も多い。そこからヒバリのさえずりが聞かれた。蜃気楼も見て次の場所に移動。駐車場は満車状態。なんで?その原因のひとつがポケモンGOファンの聖地?であることらしい。まだ楽しんでいる人がいるのか。こちらは地元の音羽川河口にあたる。やはりスズガモがいた。岸の近くでかわいい姿。ハジロカイツブリだ。しかし、こちら側の主役は別にあった。黒い大きな鳥。陸鳥ならばカラス。海鳥は? そう、ウだ。ひと目1千羽。それほどはいないか?彼らのパフォーマンスが我々を大いに驚かせ楽しましてくれた。まずは餌場を移動する姿。黒い帯になって移動する。さらに、ある点を中心にして旋回する様子もすごかった。飛び立つたびに海面をたたく音と数歩の白い足跡が見られる。迫力があった。想定外もあった。トイレが閉鎖されていて場所を変えなければならなかった。そして、12時きっかりに弁当タイムが始まった。思い思いに弁当箱を開き、笑顔でほおばる。「鳥を見て、鳥の声を聞いて、お弁当が食べられるのは最高!」と言った子がいたが、そのとおりだと思う。海というだけで安全に神経を使ったが、無事、予定時間に萩市民館にバスが到着。帰りのバスの中で何度かこっくりこっくりしたのは許してもらいたい。

探鳥会光景 青空の下、風が全く無い探鳥会日和であった。

①カンムリカイツブリ ②カワウ ③スズガモ

2016 1 27 御津海岸

急に海の様子が見たくなり、御津海岸に出かけた。波頭がキラキラと輝いているのを見ると、本当に心が浮き立つようだ。風は強く、帽子もしっかりとめておかないと飛ばされそうになるが、防寒はしっかり準備して来たので、じっくり、2時間余り海岸の鳥たちを観察することができた。最初に向かったのは豊川の河口。海ガモの黒い点々の帯が見える。スズガモやホシハジロたちだ。海上は意外に透明度が低くて対岸の工場などが少し霞んで見え、それはそれで面白い。海面をセグロカモメが力強く進んでゆく。彼らの飛翔の美しさは芸術作品だ。海面を観察している間、背後から(埋め立て地側)懐かしい声が休みなくしていた。それは、春早く萩の里に響くヒバリのさえずりと同じものであった。まだ工場の建物が立っていない草地や灌木地にはツグミやジョウビタキもいる。防風林ではヒヨドリが鳴いていた。ここには30分くらいいて、音羽川河口側に移動する。すぐに目に付く群れを見つけた。いつの冬にもこの辺りにやってくるハジロカイツブリとミミカイツブリである。2種いたのか?いずれかなのか?ははっきりとは分からなかった。どうやら2種いたらしいことは、カメラに収めたものからようやく判断できたのである。浅瀬にいるはずのカモたちの姿が全く無いのに驚く。そこには、スズガモやオオバンといった潜水性の鳥だけがいた。ヒドリガモやオナガガモなどの採餌する姿が見られるのが常のことである。淡水ガモの一部は、さらに場所を移動しているうちに、音羽川河口から数百メートル上流あたりで見ることができた。そこには、コガモ、ヒドリガモ、ヨシガモ、オカヨシガモなどがいた。

①-⑧御津海岸風景 ⑨-⑫ミミカイツブリ ⑬-⑮スズガモ ⑯-⑱ホシハジロ ⑲カワウ

⑳オオバン ㉑-㉔セグロカモメ ㉕㉖トビ ㉗ハクセキレイ ㉘-㉚ジョウビタキ

野鳥観察記録

11月26日現在

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

01 |

11 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

27 |

26 |

|

| カイツブリ |

カイツブリ |

カンムリカイツブリ |

カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

|

10 |

10 |

|

|

|

ハジロカイツブリ |

Podiceps nigricollis |

1 |

10 |

11 |

|

|

|

ミミカイツブリ |

Podiceps auritus |

20 |

|

20 |

| カモ |

カモ |

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

170 |

|

170 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

1010 |

1100 |

2110 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

5 |

50 |

55 |

|

|

マガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

10 |

|

10 |

|

|

|

オナガガモ |

Anas acuta |

10 |

10 |

20 |

|

|

|

カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

|

20 |

20 |

|

|

|

コガモ |

Anas crecca |

50 |

|

50 |

|

|

|

ハシビロガモ |

Anas clypeata |

|

1 |

1 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

1 |

|

1 |

|

|

|

ヨシガモ |

Anas falcata |

5 |

|

5 |

| スズメ |

スズメ |

スズメ |

スズメ |

Passer montanus |

10 |

|

10 |

|

セキレイ |

セキレイ |

ハクセキレイ |

Motacilla alba |

1 |

2 |

3 |

|

ヒタキ |

ジョウビタキ |

ジョウビタキ |

Phoenicurus auroreus |

1 |

|

1 |

|

|

ツグミ |

ツグミ |

Turdus naumanni |

5 |

1 |

6 |

|

ヒバリ |

ヒバリ |

ヒバリ |

Alauda arvensis |

1 |

1 |

2 |

|

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

12 |

10 |

22 |

|

メジロ |

メジロ |

メジロ |

Zosterops japonico |

|

1 |

1 |

|

モズ |

モズ |

モズ |

Lanius bucephalus |

|

1 |

1 |

| タカ |

タカ |

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

2 |

3 |

5 |

|

ミサゴ |

ミサゴ |

ミサゴ |

Pandion haliaetus |

1 |

1 |

2 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

セグロカモメ |

Larus argentatus |

11 |

20 |

31 |

|

|

|

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

5 |

|

5 |

|

シギ |

イソシギ |

イソシギ |

Tringa hypoleucos |

2 |

|

2 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

30 |

|

30 |

| ペリカン |

ウ |

ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

|

1000 |

1000 |

|

サギ |

アオサギ |

アオサギ |

Ardea cinerea |

1 |

1 |

2 |

|

|

|

ダイサギ |

Ardea alba |

1 |

2 |

3 |

| 総計 |

|

|

|

|

1365 |

2244 |

3609 |

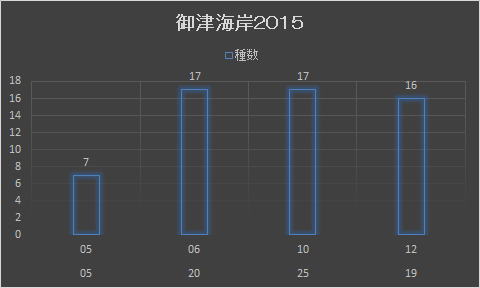

2015年

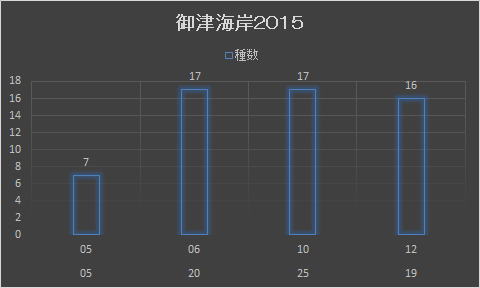

2015 12 19 御津海岸探鳥会

心配した天気は快晴の上天気、さらに、晴れた場合の強い北風も思った以上に緩いものであった。言うなれば絶好の条件で探鳥会を行うことができた。バスに乗車するのは萩小の子どもたち9名と、7名の大人たち。いつものとおり最初は豊川のスズガモの群れを見に行く。けれども、皆の眼には何もいないように見えるようだ。「もっとよく探して!」声を掛ける。豊川大橋の方向にスズガモが帯状になっていた。スコープで姿を確認して納得してもらえた。海上を力強く羽ばたいているのはセグロカモメだ。トビと同じくらいの翼開長があると聞いてびっくりしていた。スズガモは遠すぎて色までは分からないが、近くの海上を漂う群れを見つけた。茶色の頭でホシハジロであることを確認。場所を変え、浅瀬のカモを見に行く途中で飛行船を見た。6年生の子から、「今朝出てくるときお母さんから、飛行船が係留されているから見なさい」と言われたと話してくれた。確かに大きな風船があった。浅瀬は臨海緑地公園の名前があり通称「日本列島」と言う。当然立派な姿の富士山もあって、海岸のシンボルとなっている。まだ風は弱いが、少しずつ強まっている感じを受けたので、足早に、カモたちが良く見える場所へと移動する。そこには何種類もの淡水ガモたちが思い思いに浮かんでいる。ヒドリガモ、ヨシガモ、オナガガモ、オカヨシガモを確認。潜水する個体は、キンクロハジロ、カイツブリ、カワウなどである。1羽だけミミカイツブリを見たが、皆には言いそびれてしまった。さらに、黒い姿のオオバンの群れも現れる。子どもたちは代わる代わるしてスコープをのぞいた。猛スピードで目の前を横切って行くカモたちを見て、子どもたちは、どんな気持ちで見送ったのだろうか?。そろそろ「お腹がすいた!」の声が聞かれるようになる。風の出始めたので、思い切って、第2の場所に移動をして食事と遊びをすることにした。そこは「東三河ふるさと公園」。学校への帰り道の途中にあるので、運転手さんも快く許可していただいた。日本庭園の前でお母さんが作ったお弁当を食べた。その顔のうれしそうなことといったらない。大きな子は急いで食べ遊びたがっていたが、そこは小さな子のペースに合わせなくては。そして、最後の遊びタイムの開始だ。長い滑り台、つるつるの滑り台、子どもたちは無論のこと、大人も童心に帰って思い思いに体を動かした。「バスに乗ったらシートベルトをしてね」と話すと素直に聞いてくれる萩小の子たち万歳!。

探鳥会で見た野鳥たち

①豊川河口のスズガモ ②力強く羽ばたくセグロカモメ ③白い姿のミサゴ(ホバリングもしていた)

④浅瀬には様々なカモがいた ⑤前から、オオバン、ヒドリガモ、ヨシガモ ⑥オナガガモ ※①②③は別の日に撮ったもの

2015 10 25 御津海岸

地元の里山には冬鳥のジョウビタキがやって来た。そうなるとどうしても海岸の冬鳥が気になる。穏やかな今のうちに見てこようと出かけることにした。その前に駒場池に立ち寄る。一見すると全く見当たらない。車を停めてあらためて見渡す。すると、数は少ないが(6羽だけ)マガモの姿が見られた。御津海岸は正午過ぎの太陽が海面を輝かせていた。豊川の河口に向かう。釣り人たちの邪魔にならないように、そっとカメラとフィールドスコープをセットする。スコープを使うまでもなく、輝く海面を漂っているスズガモを確認することができた。個体数を正確にカウントするには無理だ。こんな時はおおざっぱに記録することにしている。約1000羽とする。次いで、入り江の淡水ガモを見るために音羽川の河口側に向かう。こちらは釣り人もいるが家族でやってきた人々が多かった。砂浜ではカモたちが休んでおり浅瀬に出て海藻を食べているものも多い。確認できた種は、オナガガモ・ヒドリガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・オオバン・カルガモ・カイツブリ・カワウ・コサギ・イソシギである。一方、ゆっくりと飛翔して獲物を探しているのは、トビ・ミサゴである。この時期、オスの羽が繁殖羽になり切っていないエクリプスの個体が相当数いる。うっかりすると違う種に見誤る可能性もある。(実際にオナガガモをオカヨシガモに間違えて記録していた。)12月の土曜探鳥会で再び訪れた時にはどのような景色に変わっているのだろうか。寒い中での探鳥会になることだけは保証できる。

御津海岸の野鳥

①-③スズガモの群れ ④オナガガモ ⑤コサギ ⑥カルガモ ⑦ヒドリガモ ⑧⑨ミサゴ ⑩浜で休むカモたち ⑪イソシギ ⑫オオバン ⑬ヒドリガモ

2015 6 20 御津海岸

夏季の御津海岸にはあまり訪れたことがない。主役のカモ類はほとんど北に帰っているし、シギ類の通過もすでに終えているからだ。満潮を少し過ぎてはいるがまだ満々とした海岸線であった。従って、河口付近で採餌をするサギ類の姿も多くなかった。私の地元ではほとんど見られなくなったコサギを見たくてここに来たのであるが、その為には干潮を狙って来るべきであった。豊川河口もひっそりとしている。それは野鳥のことで、釣り人たちの姿はとても多かった。しかし、目を陸地にやればなかなかの賑わいであった。ヒバリやセッカといった草むらを好む野鳥が多数いて、オスがディスプレイをする様子をあちこちで見ることができた。入江に向かった。そこでは、多くのカワウが羽を広げた姿勢を見せていた。豊川からカワウの群れが編隊を組んで目の前を通過した。ほんの10秒足らずの間に隊列を変えて飛ぶさまは見事で、やはり鳥は飛んでこそ美しいと思わざるを得なかった。対岸の御幸浜を眺めていたら思わぬ野鳥を見つけた。既に北への旅立ちを終えているハズのカンムリカイツブリが1羽、きれいな夏羽の装いで静かな音羽川河口を泳いでいたのだ。この時期にここを訪れたことの無い私にとって、初めて見る光景であった。まづは、図鑑でしか見たことのない夏羽の美しさに驚いた。その次は、この個体はこれから戻るのであろうか、ここに留まるのであろうか。その先の運命は?最後に考えたのは、夏にカモ類は居ないだろうという思い込みが自分の中にあった、だから、知らず知らずに行動を規制していたのではないか、というものであった。自然観察の醍醐味は思いもよらぬことに出逢える、ということはよく理解していたつもりなのではあるが、まだまだ、理解していたわけではないことを痛切に感じたのであった。

本日の見ものは、カワウの編隊飛行とカンムリカイツブリの確認であった。

1-9カワウ 10-24カンムリカイツブリ(夏羽)

2015 5 5 音羽川・白川合流点

汐川干潟の帰りに御津に寄った。海岸線は潮干狩りの人で賑わっていたので、静かな音羽川を、河口から遡ってみることにした。東海道新幹線が頭の上を通っている、音羽川の白川の合流する場所で、とても懐かしい鳥を見ることができた。その鳥とは、萩の田んぼや川で普通にいたコサギと、今では準絶滅危惧種に指定されているチュウサギである。小魚がいるのか、盛んに川の中に顔を突っ込んでいる。くちばしにはキラキラ輝く魚が捉えられていた。コサギ・チュウサギにダイサギとアオサギも加わって、賑やかなエサ取りの場面を見ることができ、とても得をした気分になった。

音羽川と白川の合流地点で採餌するサギたち

コサギ・チュウサギ・ダイサギ・アオサギすべて揃っている

観察記録

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

|

|

05 |

06 |

10 |

12 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

05 |

20 |

25 |

19 |

|

| カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

Podiceps ruficollis |

|

|

3 |

5 |

8 |

|

|

カンムリカイツブリ |

カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

ミミカイツブリ |

Podiceps auritus |

|

|

|

1 |

1 |

| カモ |

カモ |

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

|

|

|

10 |

10 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

|

|

1000 |

1000 |

2000 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

|

|

30 |

30 |

60 |

|

|

マガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

|

|

|

10 |

10 |

|

|

|

オナガガモ |

Anas acuta |

|

|

50 |

30 |

80 |

|

|

|

カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

|

|

10 |

|

10 |

|

|

|

コガモ |

Anas crecca |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

ハシビロガモ |

Anas clypeata |

|

|

20 |

|

20 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

|

|

50 |

50 |

100 |

|

|

|

ヨシガモ |

Anas falcata |

|

|

|

10 |

10 |

| キジ |

キジ |

キジ |

キジ |

Phasianus colchicus |

|

1 |

|

|

1 |

| キツツキ |

キツツキ |

アカゲラ |

コゲラ |

Dendrocopos kizuki |

|

1 |

|

|

1 |

| スズメ |

カラス |

カラス |

ハシブトガラス |

Corvus macrorhynchos |

|

|

|

5 |

5 |

|

|

|

ハシボソガラス |

Corvus corone |

|

1 |

10 |

|

11 |

|

スズメ |

スズメ |

スズメ |

Passer montanus |

|

30 |

|

10 |

40 |

|

セキレイ |

セキレイ |

ハクセキレイ |

Motacilla alba |

|

2 |

1 |

|

3 |

|

セッカ |

セッカ |

セッカ |

Cisticola juncidis |

|

5 |

|

|

5 |

|

ツバメ |

イワツバメ |

イワツバメ |

Delichon dasypus |

20 |

20 |

|

|

40 |

|

ヒバリ |

ヒバリ |

ヒバリ |

Alauda arvensis |

|

5 |

|

|

5 |

|

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

|

10 |

10 |

|

20 |

| タカ |

タカ |

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

|

1 |

1 |

|

2 |

|

|

ノスリ |

ノスリ |

Buteo buteo |

|

|

1 |

|

1 |

|

ミサゴ |

ミサゴ |

ミサゴ |

Pandion haliaetus |

|

1 |

1 |

2 |

4 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

セグロカモメ |

Larus argentatus |

|

|

|

20 |

20 |

|

シギ |

イソシギ |

イソシギ |

Tringa hypoleucos |

|

|

1 |

|

1 |

|

チドリ |

タゲリ |

ケリ |

Vanellus cinereus |

|

1 |

|

|

1 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

|

|

10 |

20 |

30 |

| ハト |

ハト |

|

ドバト |

|

|

20 |

|

|

20 |

| ペリカン |

ウ |

ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

10 |

90 |

20 |

10 |

130 |

|

サギ |

アオサギ |

アオサギ |

Ardea cinerea |

1 |

2 |

|

|

3 |

|

|

|

ダイサギ |

Ardea alba |

1 |

1 |

|

|

2 |

|

|

コサギ |

コサギ |

Egretta garzetta |

6 |

|

1 |

3 |

10 |

|

|

|

チュウサギ |

Egretta intermedia |

1 |

|

|

|

1 |

| 総計 |

|

|

|

|

41 |

192 |

1219 |

1216 |

2668 |

↑このページの先頭へ

2014年

2014 12 20 御津海岸

恒例の「御津海岸」探鳥会を行なった。この探鳥会の決め手は天気だ。冬季の海岸でやるということは、萩の穏やかな場所での探鳥会とはおのずと違う。いくら快晴でも強風にさらされた場所ではバードウオッチングどころではなくなる。特に子どもを対象にした時は言える。この日は、雨が降り出しそうな曇空で日差しはなかったけれど、そのかわり、冬季の定番である北西の季節風ではなくて、西から雨雲を運んでくる穏やかな風であった。それは、こどもたちの観察に味方した。豊川加工ではスズガモが帯になって海面に漂っている。やや少ない気がしたが、時間が経つにつれて個体数も増加して、その変わりように子どもたちは驚いた。河口ではスズガモの外にホシハジロやカンムリカイツブリといった潜水タイプのカモたちがいる。何分にも鳥達との間の距離がかなりあって望遠鏡を使っても小さくにしか見えない。それでも視力が良いのだろうポールにとまったミサゴが飛び立ってゆくゴマ粒ほどのものを簡単に言い当てた。ついで、音羽河河口へ向かった。日本列島という名の緑地公園である。公園内の干潟や浅瀬には淡水ガモ類が藻などを採っている。おなじみのマガモ・ヒドリガモ・オナガガモは無論いたが、オオバン・ヨシガモ・オカヨシガモ・カイツブリたちもいる。カワウ・アオサギも岩場にあがり休んでいる。大きな鳥ばかりではない。小鳥もいろいろいた。ソヒヨドリの成鳥メスやイソヒヨドリの幼鳥が眼を引く。幼鳥は我々が近くにいても逃げようともしない。飛び方がぎこちないように見えた。子どもたちに人気のカワセミもいた。みんなカワセミには目がないようだ。上空にはミサゴがホバリングをしている。最後に今日の真打を紹介。予想だにしない鳥が1個体だけいたのだ。それはコクガン。見たことも無い鳥であった。カモ類ひとまわり位大きくした黒っぽい鳥がいて驚いた。大きさからガンの仲間であろうと、あわてて図鑑を開いた。アビではないな。いずれにしても初めて見る鳥である。ガンの中から似たものが見つかった。首の白線がポイントになった。それはコクガン。盛んに海藻を食べていた。何か、ほかのカモたちよりも飢えているようにも見える。想像を逞しくすると、繁殖地から南下して、ここ御津にやってきたばかりでお腹がぺこぺこの状態ではないかろうかなど。あまり色気のない光景だ。さすがに外で弁当をたべるには忍びない。暖かなバスの中で食べた。毎年バスの手配をして下さる子ども放課後教室にお礼をいたします。また、同じ運転手さんが担当してくださって、気持ち的にも安心してお任せできます。ありがとうございました。

探鳥会の様子

とんでもなく珍しい野鳥(コクガン)がいました。

①-④探鳥会のメンバー ⑤-⑦中央の大きなのがコクガン、まわりに、ヒドリガモやオカヨシガモ。

⑧ミサゴ ⑨イソヒヨドリ

12月23日撮影のコクガン

2014 11 17 御津海岸

冬の使者カモ類を見に、御津海岸にやってきた。曇り空で寒さが心配であったが、風がほとんど無いので野鳥観察に身を入れることができた。最初は豊川の河口に行く。遠方のため黒い帯状に見えるのがスズガモを中心とした海水ガモである。帯の長さはざっと1キロくらいであろうか。個体数は分からない。とりあえず1000羽としておく。比較的近くの個体は種が判別できる。ほとんどがスズガモで、あとはホシハジロ、キンクロハジロである。時折スマートなのがいる。カンムリカイツブリであろう。カンムリカイツブリについて言えば、肉眼では分からなかったが、写真で見ると夏羽のものと冬羽のものとがいるようだ。続いて我が旧町名の元になった音羽川の河口に向かう。豊川に比べたらずっとずっと小さな川ではあるが、野鳥では負けてはいない。河口から沖合にかけてこれまた帯びになって、いろいろな種類の水鳥がいた。スズガモ、キンクロハジロが主になり、マガモ、カルガモ、オカヨシガモ、ハシビロガモ、オナガガモがいた。ここでもカンムリカイツブリ、ミミカイツブリがカモ類とが違うシルエットを見せている。沖合から河口に向かってカモたちが次々とやって来、羽を広げブレーキを掛けて着水する。その様子がおもしろい。堤防の上空ではミサゴがスマートな翼をダイナミックに羽ばたかせている。少し小ぶりなのはチュウヒのようだ。捕食者は虎視眈々と、被捕食者は捕食者のシルエットで安全か危険かを判断して対処しなければならない。干潮時には干潟になる浅瀬も海水に溢れていた。そこでは淡水ガモが水草を採っている。ヒドリガモが多いようだ。オカヨシガモ、オナガガモも少数いる。カモ類と同じくらい多かったのがクイナ科のオオバンである。やはり水草をくわえていた。渚で列になってカワウが羽を広げている。大きい姿はダイサギとアオサギだ。岸壁を緑に輝くカワセミが飛ぶ。カワセミは海水でも平気で飛び込んで漁をする。これで北からの使者の飛来を確認できた。12月20日に萩小の子とバードウオッチングをここで行う。安心して案内できそうだ。

御津海岸 浮かぶ鳥 飛ぶ鳥

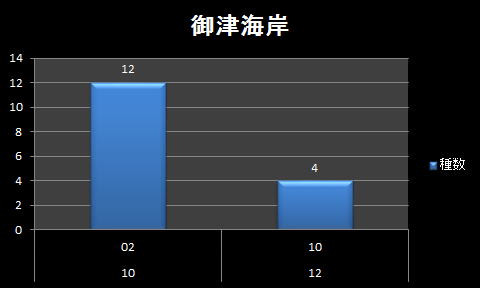

2014 1 19 御津海岸

豊川河口に浮かんでいる黒い帯状の正体は、何千羽ものスズガモを主体とした海ガモである。とても個体数を数え上げることはできない。ここでは3000羽としておきたい。大きく3つの群れになっている。海は、強烈な西風によって吹き寄せられ、次々と白銀の波頭を生み出す。ゴマ粒たちは現れたり消えたりして波間を漂う。フィールドスコープを使うのはあきらめた。強風が視界をブルブルと震わせるに決まっている。それでも、数キロもある三脚をできるだけ地面近くに据え、カメラに愛用のレンズを付け、カモの群れの浮かぶ海面に向けてある一瞬を待っていた。カモが海面を蹴るようにして飛び立つ瞬間。そうすれば彼らの群れの大きさが見当できるだろう。海岸に立ってから10分くらいしか経っていなかったであろが、もっと長く感じた。その一瞬は突然始まった。どこからともなくゴマ粒が空中に弾けた。一度それが始まるとあとは止められない。ドンとすべての個体が空中に舞い上がり、最初は、沖の方向に黒いカーテンを引いて行った。それはやがて向きを変える。もしも上から眺めたら、その形は巴のように見えたであろう。乱舞はほどなくおさまった。何事もなかったように波間に漂う。海ガモの次は淡水ガモたちを求めて浅瀬に向かう。こちらは更に風が強かった。立っていられないほどだ。海岸と駐車場の境に生垣があったので、そこにうずくまって観察を開始する。ここでもスコープは使えそうもない。けれども狭い範囲の浅瀬だ。7倍の双眼鏡で十分。見られるカモの90パーセント以上はヒドリガモとオオバンで占められている。12月に行った土曜探鳥会と同じ構成だ。興味深いのはオオバンの存在だ。御津海岸でこれほどまとまった数が見られたのは正直初めてである。その他のカモは気をつけないと見落としてしまう。カルガモ・ホシハジロが見られた。カモたちは食事の最中のようであった。海藻をくわえている個体を追いかけて横取りしようとするとんでもない輩がいる。しかし、どうやらそれが当たり前のように、あちらこちらで繰り広げられているのには恐れ入った。その中に、頭が白と緑色の個体が1羽、そのほかの鳥たちと違和感なく泳いでいるのが見えた。アメリカヒドリか?それとも雑種か? 何ともいえない。帰りに再び音羽川を河口から遡った。新幹線が頭上を飛び去る。音羽川と合流しいている白川の堰がガラスのカーテンのように見える。そのそばにコガモたちがいた。ひとつの家族のようにして、今まで見てきたカモよりも一回り小さい体を寄せ合っているのを見て、温かさを感じ取ることができた気がする。今は、もちろん寒い冬なのであるが。

御津海岸・豊川河口

⑤アメリカヒドリ(雑種?)とオオバン ⑥オオバン ⑦⑧セグロカモメ ⑨-⑭スズガモの大群

観察記録

| 合計 / 数 |

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

|

01 |

11 |

12 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

19 |

17 |

20 |

|

| カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

カイツブリ |

Podiceps ruficollis |

|

|

5 |

5 |

|

|

カンムリカイツブリ |

カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

|

10 |

10 |

20 |

| カモ |

カモ |

コクガン |

コクガン |

Branta bernicla |

|

|

1 |

1 |

|

|

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

20 |

100 |

50 |

170 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

3000 |

1300 |

500 |

4800 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

10 |

400 |

200 |

610 |

|

|

マガモ |

アメリカヒドリ |

Anas omericana |

1 |

|

|

1 |

|

|

|

オカヨシガモ |

Anas strepera |

|

10 |

30 |

40 |

|

|

|

オナガガモ |

Anas acuta |

|

10 |

100 |

110 |

|

|

|

カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

|

10 |

|

10 |

|

|

|

コガモ |

Anas crecca |

50 |

10 |

|

60 |

|

|

|

ハシビロガモ |

Anas clypeata |

|

10 |

|

10 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

300 |

100 |

300 |

700 |

|

|

|

マガモ |

Anas platyrhynchos |

|

10 |

30 |

40 |

|

|

|

ヨシガモ |

Anas falcata |

|

|

10 |

10 |

| スズメ |

アトリ |

カワラヒワ |

カワラヒワ |

Carduelis sinica |

|

|

3 |

3 |

|

ウグイス |

ウグイス |

ウグイス |

Cettia diphone |

|

1 |

|

1 |

|

カラス |

カラス |

ハシブトガラス |

Corvus macrorhynchos |

|

10 |

5 |

15 |

|

|

|

ハシボソガラス |

Corvus corone |

|

10 |

20 |

30 |

|

スズメ |

スズメ |

スズメ |

Passer montanus |

|

10 |

|

10 |

|

セキレイ |

セキレイ |

ハクセキレイ |

Motacilla alba |

|

5 |

|

5 |

|

|

タヒバリ |

ビンズイ |

Anthus hodgsoni |

|

1 |

|

1 |

|

ヒタキ |

イソヒヨドリ |

イソヒヨドリ |

Monticola solitarius |

|

1 |

2 |

3 |

|

|

ツグミ |

ツグミ |

Turdus naumanni |

|

1 |

1 |

2 |

|

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

|

10 |

20 |

30 |

|

ムクドリ |

ムクドリ |

ムクドリ |

Spodiopsar cineraceus |

|

100 |

20 |

120 |

| タカ |

タカ |

チュウヒ |

チュウヒ |

Circus aeruginosus |

|

1 |

|

1 |

|

|

トビ |

トビ |

Milvus migrans |

|

10 |

5 |

15 |

|

ミサゴ |

ミサゴ |

ミサゴ |

Pandion haliaetus |

|

1 |

2 |

3 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

セグロカモメ |

Larus argentatus |

5 |

1 |

1 |

7 |

|

シギ |

イソシギ |

イソシギ |

Tringa hypoleucos |

|

|

1 |

1 |

|

チドリ |

タゲリ |

タゲリ |

Vanellus vanellus |

1 |

|

|

1 |

| ツル |

クイナ |

オオバン |

オオバン |

Fulica atra |

300 |

100 |

50 |

450 |

| プッポウソウ |

カワセミ |

カワセミ |

カワセミ |

Alcedo atthis |

|

|

1 |

1 |

| ペリカン |

ウ |

ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

|

100 |

50 |

150 |

|

サギ |

アオサギ |

アオサギ |

Ardea cinerea |

|

10 |

2 |

12 |

|

|

|

ダイサギ |

Ardea alba |

|

10 |

|

10 |

| 総計 |

|

|

|

|

3687 |

2352 |

1419 |

7458 |

↑このページの先頭へ

2013年

2013 10 12 御津海岸

室林道から駒場池に立ち寄る。湖面にはまだ水鳥の姿はなかった。そこで、海岸ではどうなっているのだろうか、と思うと居てもたってもいられなくなり、その足で海に向うことにした。テトラポットに波頭が砕け散る。うねる海面に一団の水鳥が見えた。おっ、海ガモが来ている。豊川河口には大量の海ガモたちがやってきて羽を休ませる。中でもスズガモの多さが際立っているが、目の前の群れもスズガモであった。個体数のカウントは難しい。はなから諦めている。それは2つの集団であった。その一つは河口の近くにいてより大きく、1つの群れというよりは2つに分割された群れが交じりあうことなく行動しているのだった。うねりが群れをじゅんぐりに上下に弄ぶ。自分だったら酔っていただろう。セグロカモメが海風をものともせず尖った翼を打ち下ろす。セグロカモメの脇をすり抜けるのは小さな小さなツバメだ。スズガモを見た後に浅海に向かった。淡水ガモがいないかと思ったからだ。駒場池にはまだ来ていなかったカモたち。海ならばとの期待は裏切られ全く鳥の姿はなかった。こちらで見たのはセグロカモメよりも一回り小型のユリカモメであった。あと幾日ほどしたら水鳥たちが大挙して来るのだろうか。

豊川河口に飛来したスズガモ 強風で大きなうねりが押し寄せてくる中悠々と泳ぐ

2013 2 10 御津海岸

5-22スズガモの大群が乱舞 23アオジ 24イソシギ 25淡水ガモ類

合計 / 数

|

|

|

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

02 |

10 |

総計 |

| 目名 |

科名(亜科) |

属名 |

種名 |

学名 |

10 |

12 |

|

| カモ |

カモ |

スズガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

200 |

|

200 |

|

|

|

スズガモ |

Aythya marila |

5000 |

500 |

5500 |

|

|

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

600 |

|

600 |

|

|

マガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

20 |

|

20 |

|

|

|

オナガガモ |

Anas acuta |

20 |

|

20 |

|

|

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

50 |

|

50 |

|

|

|

マガモ |

Anas platyrhynchos |

20 |

|

20 |

|

|

|

ヨシガモ |

Anas falcata |

30 |

|

30 |

| スズメ |

ツバメ |

ツバメ |

ツバメ |

Hirundo rustica |

|

30 |

30 |

|

ヒタキ |

ツグミ |

ツグミ |

Turdus naumanni |

1 |

|

1 |

|

ホオジロ |

ホオジロ |

アオジ |

Emberiza spodocephala |

2 |

|

2 |

| タカ |

ミサゴ |

ミサゴ |

ミサゴ |

Pandion haliaetus |

1 |

|

1 |

| チドリ |

カモメ |

カモメ |

セグロカモメ |

Larus argentatus |

|

10 |

10 |

|

|

|

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

|

1 |

1 |

|

シギ |

イソシギ |

イソシギ |

Tringa hypoleucos |

2 |

|

2 |

| 総計 |

|

|

|

|

5946 |

541 |

6487 |

↑このページの先頭へ

2012年

2012 12 11 御津海岸

室林道から向かったのは御津海岸。林道から眺める海岸の景色はとても明るくて気持ちがいい。22日には土曜探鳥会でカモを見に行くことにしている。思い立ったが吉日、下見をしておこう。音羽川を河口に向かって車を進める。最初に現れたのは淡水ガモたちだ。ヒドリガモ、オナガガモが多い。キンクロハジロも混じっている。堤防の下にはアオサギやカモたちが列を成して休んでいる。北西の寒風を避けるためだ。カワウが捕られた魚をユリカモメが横取りしようと上空で待ち構えている。ユリカモメが襲う前にしっかりと呑み込んでしまった。河口付近に多いのが海水ガモだ。やはり水深の違いで棲み分けている。スズガモやホシハジロがいた。付近にいたのであろう、突然上空に現れたのは海岸でおなじみのミサゴだ。海面を舐めるように探査してゆく高性能マシンだ。埋立地に入り、豊川河口に向かう。工場群からの煙が白く輝く。海面もそれに劣らず銀色に見える。とても美しい風景である。今いる所から海面までの高さは10メートルは切っているように見える。3月11日以前であったなら恐怖心も無かったであろう。しかし、3月11日を知ってしまった。自然は美しく恐ろしいのだ。海面を5センチ7倍の双眼鏡で観察する。1キロメートルほど先の河口付近で黒いスジ模様が見えた。海ガモだ。種の特定、個体数確認は無理。それでも、経験上、数百羽以上のスズガモの群れであろう、と推定はできそうだ。埋立地の大部分は工場などが建っている。それでもまだかなりの空き地があって、そこをねぐらにしている野鳥も多いに違いない。カワラヒワ、ツグミ、ヒバリ、ヒヨドリを確認する。先ほどから工場わきの電線にとまっているのは何だろう。ハトかと思っていたが、飛び立って分かった。チョウゲンボウである。陸側を眺めると標高1000メートルに満たない山なのに白く薄化粧をした山が目立った。茶臼山への探鳥はもう止したほうがいいのかもしれないな。

御津海岸の輝く海

水鳥をはじめとする野鳥たちに出合いました

①-④オナガガモ ⑤キンクロハジロ ⑥-⑨ミサゴ ⑩-⑫ヒドリガモ ⑬ヨシガモ ⑭オカヨシガモのつがい?と手前ヒドリガモ ⑮⑯ホシハジロ ⑰スズガモの帯 ⑱-⑳チョウゲンボウ 21-23セグロカモメ

24ノスリ 25新幹線とドバト

2012 5 4 豊川河口

シギ、チドリの渡りの様子を見るために海岸にやってきた。ここは家から一番近い海岸。連休で道路はどこも渋滞しているので、本当はもう少し先の汐川干潟のある海岸が良かったのであるが、こちらにした。潮干狩りをする人がいる。近くでは若者がバーベキューをしていていい匂いがしてくる。満ち潮にかわる少し前に着いたようだ。干潟ではアオサギとハシボソガラスが採餌している。水の中にも点々と鳥がいた。コガモ、ヒドリガモ、カルガモ、カワウたちだ。頻繁に潜っているのはひときわ小柄なカイツブリである。シギの姿なんて見当たらない。ところがよく見なければいけないのだ。カキの殻で島のようになったそのうえでなにやら動くものが見える。スコープで確認するが図鑑を持ってこなかったのが悔やまれる。多分キアシシギであろう。写真に撮ってあとから確認すればいいか。さらに笛のような声が聞こえ近くの水辺に2羽の鳥が来た。こちらは特徴からイソシギであることは分かった。近くの水辺はこれしかいない。沖の水際で点々鳥が見えるがそれはハシボソガラスであった。カラスが点にしか見えないのでは小型のシギは肉眼では無理。双眼鏡で探してよくと1か所、小さな鳥の群れがせっかちに動く様が見られた。遠すぎて種まではわからないが2種類いるようだ。3脚からカメラを外してスコープに切り替えると、小さい方は腹部の色からハマシギ、大きいほうは、先ほど見たキアシシギではなかろうかとの結論に至った。海岸の鳥は本当に難しい。今度からは必ず図鑑を携帯しようと思った。

シギ類 数は少なかったが渡りの中継地としての役割をはたしていた

①②キアシシギ ③④イソシギ ⑤⑥ダイサギ ⑦⑧ハマシギ ⑨⑩豊川河口 ⑪カイツブリ

2012 1 5 御津の海岸

土曜探鳥会では訪れなかった所を重点的にまわってみた。最初は音羽川と白川の合流するところ、音羽川の河口から少し上流部に当たり新幹線がひっきりなしに通過するという少し騒々しい場所である。水鳥にとってはそれは苦にならならしくのんびりと川面に浮かんでいる。主だった鳥は、オナガガモ、ヒドリガモの淡水ガモで、キンクロハジロやコガモが少し混ざっている。この辺りは干潮になれば干上がってしまうほど浅いので、海藻食の彼らにはうってつけの場所なのだ。少し上流でかつてはユリカモメが多数いたが、それは、付近にハゼなどを佃煮に加工する工場があったのが原因らしい。操業を止めた今ユリカモメの姿はほとんど見られなくなった。次いで、豊川が海に流れる側で密やかに口を開いている佐奈川に向かった。音羽川を小さくしたような河口である。係留された船をそばを水鳥が泳いでいる。こちらもヒドリガモ、オナガガモがほとんどであった。音羽川・佐奈川ともに小さな川であるが、河口には船が浮かんでいて漁師のひとたちの大切な仕事場である。上流に住む私も川の水をいただいて農産物をつくっている。そして、冬になれば多くの水鳥たちが生活するのを支えているのだ。

御津海岸風景と野鳥

①ラグーナ蒲郡 ②③豊橋港 ④佐奈川河口のカモ ⑤-⑧オナガガモ ⑨ハシビロ・オナガ・コガモたち ⑩ヒドリガモ

⑪ホシハジロ ⑫キンクロハジロ・ミミカイツブリ ⑬キンクロ ⑬三河湾 大島

野鳥観察記録

12月11日現在

| 合計 / 数 |

|

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

01 |

05 |

12 |

総計 |

| 類名 |

種名 |

学名 |

05 |

04 |

11 |

|

| アトリ |

カワラヒワ |

Carduelis sinica |

|

|

3 |

3 |

| ウ |

カワウ |

Phalacrocorax carbo |

|

|

35 |

35 |

| ウグイス |

オオヨシキリ |

Acrocephalus arundinaceus |

|

1 |

|

1 |

| カイツブリ |

ミミカイツブリ |

Podiceps auritus |

1 |

|

|

1 |

| カモメ |

ユリカモメ |

Larus ridibundus |

|

|

2 |

2 |

| カラス |

ハシブトガラス |

Corvus macrorhynchos |

|

10 |

2 |

12 |

| サギ |

アオサギ |

Ardea cinerea |

|

10 |

20 |

30 |

|

ダイサギ |

Egretta alba |

|

2 |

|

2 |

| シギ |

イソシギ |

Tringa hypoleucos |

|

2 |

|

2 |

|

キアシシギ |

Tringa brevipes |

|

23 |

|

23 |

|

ハマシギ |

Calidris alpina |

|

30 |

|

30 |

| セキレイ |

ハクセキレイ |

Motacilla alba |

|

|

2 |

2 |

| タカ |

トビ |

Milvusmigrans |

|

|

2 |

2 |

|

ノスリ |

Buteo buteo |

|

|

1 |

1 |

|

ミサゴ |

Pandion haliaetus |

|

|

1 |

1 |

| ツバメ |

ツバメ |

Hirundo rustica |

|

20 |

|

20 |

| ハヤブサ |

チョウゲンボウ |

Fako tinnunulus |

|

|

1 |

1 |

| ヒバリ |

ヒバリ |

Alaudo arvensis |

|

2 |

1 |

3 |

| メジロ |

メジロ |

Zosterops japonico |

|

|

1 |

1 |

| モズ |

モズ |

Lanius bucephalus |

|

|

1 |

1 |

| 海ガモ |

キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

100 |

|

20 |

120 |

|

スズガモ |

Aythya marila |

|

|

700 |

700 |

|

ホシハジロ |

Aythya ferina |

50 |

1 |

50 |

101 |

| 大型ツグミ |

ツグミ |

Turdus naumanni |

|

|

1 |

1 |

| 淡水ガモ |

オカヨシガモ |

Anas strepera |

|

|

5 |

5 |

|

オナガガモ |

Anas acuta |

150 |

|

80 |

230 |

|

カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

|

5 |

|

5 |

|

コガモ |

Anas crecca |

10 |

10 |

5 |

25 |

|

ハシビロガモ |

Anas clypeata |

10 |

|

10 |

20 |

|

ヒドリガモ |

Anas penlope |

200 |

10 |

73 |

283 |

|

ヨシガモ |

Anas falcata |

|

|

20 |

20 |

| 総計 |

|

|

521 |

126 |

1036 |

1683 |

↑ページの先頭へ

2011年

2011 11 30 御津海岸

春の海のような穏やかさで太陽にキラキラ輝く部分は目を背けたいほどだ。冬の海はなんとはなしにその他の季節とは違ってみえるものだが、今見ているのは春の海に違いない。5センチ7倍の双眼鏡はもっぱら海原を監視するために造られた。だからこうして眺めているのが一番相性がいい。豊川の河口を見ている。海面には水鳥の姿は無かったが、海と空の境目(春のように靄でいくぶんすすけている)を西の方向から帯状になった鳥の陰が近づいて来た。直接種を同定するにはあまりにも遠い。けれども予想はつく。たぶんスズガモやホシハジロであろう。着水したのちはスコープに任せる。やはりスズガモたちであった。海面に幾筋も模様ができるには程遠い個体数ではあるが、それでも100羽ということはないだろう。遠くの海に気を取られていて返って彼女の警戒心を弱めたのであろうか、イソヒヨドリ(メス成鳥)が目の前の堰堤にいた。一瞬、オスの成鳥だったら良かったのに(差別行為)と思う。これだけ近ければコンパクトカメラでも何とか写りそうである。こちらの様子をうかがっているようにも見えるが割と警戒心が薄い。順光になるように移動したらさすがに逃げ出した。空に飛び上がったと思ったら虫を捕まえ再び堰堤にとまる。捕らえたのはバッタのようだ。場所を御津海岸に移す。そこは音羽川の流れ込んでいる場所で公園になっている。浅瀬ではヒドリガモ、オナガガモなどの淡水ガモが水草を採っており、海面ではスズガモやホシハジロが浮かんでいた。双眼鏡で丹念に見てゆくとそれ以外にもミミカイツブリが30羽ほどの群れになっていた。1列になって採餌場まで移動している。カンムリカイツブリもいる。こちらは1羽の単独行動のようである。海から突き出たパイプにミサゴが休んでいた。昔(とはいっても30年くらいの事であるが)この辺りは海苔の有力な産地であった。海苔を育てる竿が一面に広がっていたものだ。今はそういったものは無く、ミサゴの漁にも影響がでていると思う。そのミサゴ、いつの間にかもう1羽いて、2羽で漁を開始した。派手な水しぶきを上げた方向にカメラを向けシャッターを切る(あまり期待せず)。写真には魚をつかんで飛び上がるさまが写っていた。そして驚きの時間がやってきた。沖からくる波(ごくゆるやかなものであった)を何とはなしに眺めていたときである。なにか黒っぽいものが見えたのだ。それは沖から音羽川河口の方向に向かっていた。それも1つではない。目を凝らす。イルカのようにもみえるが?。スナメリではないか?。三河湾にスナメリがいることを聞いたことがある。けれどもこんな海岸にまで接近するとは。丸いグレーの頭らしいものが写っていた。これが中々難しい。見えてからシャッターを押しても写ってはいない。ましてレスポンスでは問題の多いコンパクトカメラである。進路を予想して連写する方法しか手はなかった。下手な鉄砲数撃ちゃ当る方式である。再び沖に戻るのを待った。海面が盛り上がるのを注意深く探した。そしてそれは起こった。最初に姿を現わしたのは撮れない。その後からが勝負とばかり進路を予想して連写。はたして写っているのか?。こればかりは運である。頭を出したときにパシャといかねばアウトだ。こうして証拠写真が得られたのであった。

①②豊川河口右岸 ③スズガモの飛翔 ④-⑩イソヒヨドリ ⑪⑫工業団地の自然 ⑬スズガモの群れ ⑭カンムリキツブリ・スズガモ・ミミカイツブリ ⑮ミミカイツブリ ⑯⑰ミサゴ ⑱-22スナメリ 23-24スズガモ 25干潟 26ヒドリガモ

野鳥観察記録

| 合計 / 数 |

|

月 |

日 |

|

|

11 |

総計 |

| 種名 |

学名 |

30 |

|

| イソヒヨドリ |

Monticola solitarius |

1 |

1 |

| オナガガモ |

Anas acuta |

30 |

30 |

| カワウ |

Phalacrocorax carbo |

3 |

3 |

| カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

1 |

1 |

| スズガモ |

Aythya marila |

400 |

400 |

| ハシブトガラス |

Corvus macrorhynchos |

1 |

1 |

| ヒドリガモ |

Anas penlope |

50 |

50 |

| ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

2 |

2 |

| ホシハジロ |

Aythya ferina |

50 |

50 |

| マガモ |

Anas platyrhynchos |

10 |

10 |

| ミサゴ |

Pandion haliaetus |

2 |

2 |

| ミミカイツブリ |

Podiceps auritus |

30 |

30 |

| メジロ |

Zosterops japonico |

1 |

1 |

| 総計 |

|

581 |

581 |

↑ページの先頭へ

2010年

2010 11 9 御津海岸

北西の風に背を押され、押し寄せる波は波頭を崩して目の前を通り過ぎる。ここは、豊川と豊川放水路が合流して三河湾に注ぐ河口の右岸。空は青いのに海の色は緑っぽい。その水面を点々とスズガモが連なっている。近い所では1羽々確認できるが、遠くになると筋のように見える。個体数? とても数えられたものではない。荒波もどこ吹く風。荒波を楽しんでいるかのよう。一方、波のおだやかな浅瀬で採餌する淡水ガモたち(今日見たのはカルガモとヒドリガモ)。逆さになって餌を採っている。スズガモの様子とあまりに違うのでびっくりするほどだ(スズガモが気に入った)。

荒波を楽しんでいるかのようなスズガモ

2010 10 15 御津海岸

この海に最後に鳥を見に来たのはもう2年前になるだろうか。ここにある海岸を基点して、室林道、三河湖、茶臼山が直線的に並び、標高も上がってゆく、私にとっての3大野鳥フィールドがそのようになっているのは少しばかり気に入っている。今私は、豊川本流と豊川放水路が合流し三河湾に注ぐ右岸に立っている。双眼鏡は5センチ7倍。海外メーカーに見られる目の飛び出るような高級品ではないが、信頼できるメーカー品だ(やたらと高い製品をこれ見よがしにする人がいるのも確か)。やはり口径が大きいのは解像力がある。海に浮かぶウミネコも難なく数えられそうだ。カモ類の様子は、スズガモ、オナガガモの初陣が北の国からやって来ていた。やはり海の鳥も良いものだ。寒さにも負けず見に来ようと誓った次第。

| 合計 / 数 |

|

月 |

日 |

|

|

|

|

10 |

|

11 |

総計 |

| 種名 |

学名 |

15 |

16 |

09 |

|

| アオゲラ |

Picus awokera |

|

|

1 |

1 |

| アオサギ |

Ardea cinerea |

5 |

|

|

5 |

| ウミネコ |

Larus crassirostris |

51 |

|

|

51 |

| オナガガモ |

Anas acuta |

30 |

|

|

30 |

| カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

30 |

|

20 |

50 |

| カワウ |

Phalacrocorax carbo |

230 |

|

5 |

235 |

| コサギ |

Egretta garzetta |

|

|

1 |

1 |

| スズガモ |

Aythya marila |

2 |

|

1000 |

1002 |

| ダイサギ |

Egretta alba |

2 |

4 |

|

6 |

| トビ |

Milvusmigrans |

1 |

|

|

1 |

| ノビタキ |

Saxicola torquata |

1 |

|

|

1 |

| ハシボソガラス |

Corvus corone |

3 |

|

|

3 |

| ヒドリガモ |

Anas penlope |

|

|

30 |

30 |

| ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

4 |

|

|

4 |

| ミサゴ |

Pandion haliaetus |

1 |

|

|

1 |

| モズ |

Lanius bucephalus |

1 |

|

|

1 |

| 総計 |

|

361 |

4 |

1057 |

1422 |

↑ページの先頭へ

2007年

2007 11 10 御津海岸

水鳥を見たくなり御津海岸に出かけた。キラキラと輝く海。いいものだ。豊川の河口では海鳥が黒い筋となって海面に浮かんでいた。。スコープで覗くと対岸の田原市が陽炎で揺れて見え、その手前の海面にはスズガモの大群が幾本もの筋を成していた。遠すぎて数は数えられない。近くではホシハジロもいた。その数十羽ほどの群れに一羽だけ形の違う鳥がいる。カンムリカイツブリであった。これは珍しい鳥を見たと喜んだ次第。颯爽と飛び回っているのはカモメの類。大きなセグロカモメと小さなユリカモメ。波頭が飛び散るほどの北風の中でも飛んでいるカモメたち。野山の小鳥たちには無い魅力が備わっている。

①スズガモ・オナガガモ ②ユリカモメ ③スズガモの群れ ④セグロカモメ ④⑤スズガモ ⑥⑦セグロカモメ ⑩ヨット(女神のようであった)

| 合計 / 数 |

|

月 |

日 |

|

|

|

05 |

11 |

総計 |

| 種名 |

学名 |

12 |

10 |

|

| カワウ |

Phalacrocorax carbo |

|

2 |

2 |

| カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

|

1 |

1 |

| コアジサシ |

Sterno albifrons |

2 |

|

2 |

| スズガモ |

Aythya marila |

|

1050 |

1050 |

| セグロカモメ |

Larus argentatus |

|

1 |

1 |

| セッカ |

Cisticola juncidis |

1 |

|

1 |

| ヒバリ |

Alaudo arvensis |

1 |

|

1 |

| ホシハジロ |

Aythya ferina |

|

50 |

50 |

| ミサゴ |

Pandion haliaetus |

|

1 |

1 |

| ユリカモメ |

Larus ridibundus |

|

5 |

5 |

| 総計 |

|

4 |

1110 |

1114 |

↑ページの先頭へ

2005年 佐脇浜

2005 10 29 御津海岸 カモ類とミサゴの狩猟

雨が降ったり日が照ったりと忙しい天気であった。結局は、正午過ぎから本降りになってしまったが。ウミネコとカワウが光と影の交錯した海面を舞っている。その舞い方は対称的である。ウミネコはゆっくりではあるが上下に深く羽ばたく。カワウは浅く小刻みに羽ばたく。カワウの飛び方は疲れそうであるが、本当の所はどうなのだろうか。草地では季節はずれのヒバリの囀り。ここ御津の佐脇浜は埋立地である。沖ではスズガモの群れ(ちょうど30羽いた)がゆらゆら波間を漂っていた。この秋初確認である。埋め立て地の北端に日本列島を象った人口渚がある。(県の花のプレートや富士山もある)ここで毎年12月に土曜探鳥会を開くのが恒例となった。音羽町ではカモ類はごく限られた種しか見られない。静かな浅瀬に200羽を越すカモがいた。直ぐ近くにいるのはヒドリガモ。双眼鏡で見分けが付くくらいの位置にはマガモ、キンクロハジロがいる。オスがエプリクス状態のため判別に迷う個体もいる。数は少ないが、オナナガモ、ヨシガモ、ハシビロガモもいるようである。対岸の岩組にはサギやカワウが羽を休めている。(カワウは羽を広げている)そんな静かな中を小型の鳥が追いかけっこしていた。イソシギである。一番の見ものはミサゴの狩猟だろう。海岸到着した時に早速3羽のミサゴを確認した。ミサゴは音羽川で狩猟をしていたのだった。ドボンと海面に突撃し獲物を爪で鷲づかみし、再び大空に舞い上がるのである。それを何回も繰返していた。1回でご馳走にありつけるとは限らない。私が佐脇浜を一回りしてカモのいる渚にいた時にもミサゴは狩猟に励んでいた。それを見守るカモたちも別段恐れる様子も見せない。彼は(ミサゴ)は我々を襲うことは無いと見て取っているのだろうか。ここにチュウヒやオオタカが来たらどうなのだろう。20mくらいで狙いを定め落ちる様に海面に突入し、力一杯羽ばたいて飛び上がる。回数が増えればかなりのエネルギーを消費することになるので、猟の上手下手は生存率にも影響するだろう。優れたハンターの表現型を担う遺伝子は、遺伝子プール内で広まることだろう。そんな

ことを考えながらミサゴの仕事を見ていた。

①-⑥ミサゴの狩猟 ⑦-⑧ヒドリガモの食事(アメリカヒドリっぽい個体も) ⑨カワウのファッションショー ⑩スズメの採餌

2005 8 16 御津海岸

最初に豊川(とよがわ)河口右岸の駐車場に寄る。釣り人やスポーツ(トライアスロン・バイクの練習)をする人がいてなかなか賑やかである。干潮でかなりの沖でアサリ採りをしている漁師の姿がある。砂州で羽を休めるカワウの群れは200-300羽もいるだろうか。海面を飛び跳ねる魚。河口から沖へウミネコがゆったりとした羽ばたきで出てゆく。早い羽ばたきで海面を進むのはカワウである。沖には大小様々な船が行き交う。自動車運搬船、貨物船、フェリー、ヨットなど。真夏の太陽が照り付けているのに都会のようないやな暑さは感じられない。自然のクーラーの素晴らしさを実感する。今いる所は企業誘致のための埋立地である。従っていずれは全て工場や倉庫になってしまう運命にある。まだ売れていないか整地されていない土地に一面の草叢があって、四季それぞれに様々な野鳥が生息している。冬にはツグミやそれを狙うタカの仲間、春にはヒバリの歌声で一杯になる。夏はセッカ。海に目を転ずれば、もう枚挙にいとまがないほどの水鳥がやって来る。今日はセッカが主人公だ。ヒッヒッヒッと鳴きながら草叢の上を飛び回るオス、縄張りの中に他のオスが侵入するのを見張っている。縄張りのなかではメスが子育ての真っ最中。音羽町の羽根・長根の田んぼにもセッカが営巣している。巣はなんと田んぼの中にある。稲刈りと共に巣は無くなる運命にある。それに較べたら、この広い原っぱに棲むセッカは恵まれていると思う。以前はアシもあってオオヨシキリの姿もあった。今はアシも無くなりオオヨシキリの姿も見なくなった。アシが無くなったからなのか、セッカとの競争に負けたのか分らないが、今のところ、ここ佐脇浜ではセッカが優勢のようだ。

①②セッカ ③砂州に集合するカワウ ④ウミネコ ⑤タンカーと渥美火力発電所 蜃気楼みたい?

2005 7 3 御津海岸 佐脇浜

真冬にはよく出かけ水鳥を観察する御津海岸ではあるが、夏はどうしても足が遠のいてしまう。しかし気になる鳥が居るのではあるが。名前はコアジサシ。最近新聞でコアジサシのヒナ、卵の盗難の記事を見た。音羽でもオオルリなどの密猟が後を断たない。農作物の盗難同様もっと問題視しなくては。コアジサシには野山の鳥にはない飛ぶ姿の美しさがある。それはカモメ課の鳥に共通したものである。細く尖った羽は早く・力強く飛ぶのに最適な形である。羽ばたきはゆっくりであるが冬の強い風に逆らって飛ぶカモメたち。見ていても惚れ惚れする。コアジサシはダイビングをして魚を捕える習性があり、海面にダイブする姿をよく見ることができる。佐脇浜には10羽ほどの個体が海面を飛び回っていた。海面のあちこちで魚が飛び跳ねている。コアジサシにはさしずめ大事な獲物に見えるだろう。サーフボードのモーターボートが何回も往復し食事の邪魔をしていた。

コアジサシの姿 常に海面を覗きこみ魚の姿を追っている

2005 4 13 佐脇浜

今年の1月以来の御津海岸の野鳥観察である。強い西風に煽られて、白い波頭が次々と押し寄せ防波堤に砕ける。しかし、寒さはまったく感じない。この人工の土地は工業団地として生まれた。暫らくは葦や雑草の生い茂った区画が多く、ヒバリなどの格好の棲みかになっていたが、今日行った区画も工場が出来きれいに整備されていた。徐々に棲みかを追われてしまうのだろう。真冬の間、海面にすじ模様になるほど沢山いたカモたちも殆ど見られない。彼らは繁殖地に戻ってしまったのか。いやいや、鳥たちの世界にものんびりした性格の持ち主がいた。入り江の浅瀬で嘴を海面に合わせ前進しながら餌をあさっている。ヒドリガモ、スズガモ、ホシハジロたちだ。その隣ではユリカモメが良い餌場を確保しようと、けたたましく鳴きながら海面に下りて行く。その数200羽余り。後から来たのに、できるだけ先頭の方へ下りて沢山の餌に有りつこうとしているように見える。その喧騒さに水の引いた干潟で餌を捕っているハシボソガラスもたじたじのように見える。彼らもやがて北に帰って行くことになる。夏羽の黒い顔をした個体も多数いた。シギ、チドリの類は殆ど見かけなかった。渡りの姿に出会うにはもう少し時間が必要か。

2005 1 2 音羽川

カモを見たくて音羽川の河口にやってきた。音羽川の上流部は音羽町、中流部は豊川市、河口部は御津町になる。河口はハゼ釣りに最高の場所である。最初に出迎えてくれたのは30羽ほどのユリカモメの群れであった。ユリカモメは殆ど同じ場所いて、どうやらそこは海水の進入する最上流部辺りのようなのだ。さらに河口に下ると川幅が一段と広がり海水に満たされる。そんな場所にカモは羽を休めている。ヒドリガモなどの淡水カモとキンクロハジロやホシハジロなどの潜水カモが同居する。堤防に上がっている個体もいる。海岸を見ると河口の砂州にセグロカモメたちがいた。彼らの力強い飛翔を見るのは大好きだ。煽られそうな強風でも風上に向ってどんどん進む。山の鳥ではこうはいくまい。佐脇浜を一周する。南は豊川と豊川方水路の河口にあたる。その河口付近から海にむかって黒いすじのように見えたのはカモの大集団であった。その殆どがスズガモである。波の動きに合わせ黒いすじも上下する。数えきれないという表現がぴったりである。餌が豊富にあるんだなと安心もし、少し誇りも感じる。佐脇浜の北側は音羽川の河口にあたりその傍に人口の入り江が作られている。土曜探鳥会でカモを観察した場所だ。正月で駐車場はいつもより賑わっている。入り江の水鳥たちはそんなに多くなかったけれどヨシガモ、オカヨシガモなどいつもは少数派のカモが多く見られ楽しむことができた。オマケはカワセミ。カワセミは海岸にもむろんいる。清流の鳥というイメージがあるが、結構幅広い環境に適応している。近くにラグーナ蒲郡がある。対岸から見ても人の姿は見えないが正月から賑わっているのだろうか。

2005年観察記録

2005年 佐脇浜 10月29日時点

| 合計 : 数 |

|

月 |

日 |

|

|

|

|

|

|

01 |

04 |

07 |

08 |

10 |

総計 |

| 種名 |

学名 |

02 |

13 |

03 |

16 |

29 |

|

| アオサギ |

Ardea cinerea |

|

10 |

|

0 |

5 |

15 |

| イソシギ |

Tringa hypoleucos |

|

|

|

|

4 |

4 |

| ウミネコ |

Larus crassirostris |

|

|

|

5 |

20 |

25 |

| オカヨシガモ |

Anas strepera |

20 |

|

|

|

|

20 |

| オナガガモ |

Anas acuta |

20 |

10 |

|

|

|

30 |

| カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

10 |

|

|

|

|

10 |

| カワウ |

Phalacrocorax carbo |

|

10 |

5 |

|

30 |

45 |

| カワセミ |

Alcedo atthis |

1 |

|

|

|

|

1 |

| カワラヒワ |

Carduelis sinica |

|

5 |

|

|

|

5 |

| キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

20 |

|

|

|

7 |

27 |

| コアジサシ |

Sterno albifrons |

|

|

10 |

|

|

10 |

| コガモ |

Anas crecca |

5 |

|

|

|

10 |

15 |

| コゲラ |

Dendrocopos kizuki |

|

1 |

|

|

|

1 |

| コサギ |

Egretta garzetta |

|

5 |

|

|

5 |

10 |

| コシアカツバメ |

Hirundo daurico |

|

|

|

1 |

|

1 |

| シジュウカラ |

Parus major |

|

1 |

|

|

|

1 |

| スズガモ |

Aythya marila |

|

30 |

|

|

30 |

60 |

| スズメ |

Passer montanus |

|

10 |

20 |

20 |

5 |

55 |

| セグロカモメ |

Larus argentatus |

|

|

|

|

1 |

1 |

| セッカ |

Cisticola juncidis |

|

1 |

10 |

20 |

|

31 |

| ダイサギ |

Egretta alba |

|

20 |

|

1 |

|

21 |

| ツグミ |

Turdus naumanni |

30 |

1 |

|

|

|

31 |

| ツバメ |

Hirundo rustica |

|

2 |

|

1 |

|

3 |

| トビ |

Milvusmigrans |

|

|

|

|

1 |

1 |

| ハクセキレイ |

Motacilla alba |

|

|

|

|

2 |

2 |

| ハシビロガモ |

Anas clypeata |

|

|

|

|

5 |

5 |

| ハシボソガラス |

Corvus corone |

|

40 |

|

|

5 |

45 |

| ヒドリガモ |

Anas penlope |

|

30 |

|

|

50 |

80 |

| ヒバリ |

Alaudo arvensis |

|

1 |

|

5 |

1 |

7 |

| ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

|

2 |

|

|

|

2 |

| マガモ |

Anas platyrhynchos |

10 |

|

|

|

5 |

15 |

| ミサゴ |

Pandion haliaetus |

|

|

|

|

3 |

3 |

| ムクドリ |

Sturnus cineraceus |

|

|

|

|

50 |

50 |

| モズ |

Lanius bucephalus |

|

|

|

|

2 |

2 |

| ヤマガラ |

Parus varius |

|

1 |

|

|

|

1 |

| ユリカモメ |

Larus ridibundus |

|

200 |

|

|

|

200 |

| ヨシガモ |

Anas falcata |

50 |

|

|

|

5 |

55 |

| 総計 |

|

166 |

380 |

45 |

53 |

246 |

890 |

音羽川のユリカモメ

豊川河口付近のスズガモ

↑ページの先頭へ

2004年 佐脇浜

御津海岸 佐脇浜

2004 6 19 初夏の海岸の鳥

土曜探鳥会は子供会と重なったため中止とした。そこで、牧野さん(毎回高浜市から来られる)と二人で海岸に出かけることにした。場所は御津町の海岸。豊川と音羽川にはさまれた位置にある佐脇浜海岸にした。ここは工業団地で様々な工業が建っている。しかし未整備の土地も多くあり、そこには野鳥たちが数多く生息している。この季節には、ヒバリ、セッカ、オオヨシキリなどの草原性の陸鳥や、ダイビングをして魚を捕らえるコアジサシやコチドリ、ケリなどの水辺の鳥が生活している。ヒバリやセッカはともかくも、今年になって未だコアジサシを見ていなかったので、この機会にと出かけた訳である。夏至直前の太陽は眩しく水面を照らし、目を開いておれない程であるにもかかわらず、(当然気温は高いにもかかわらず)、海から吹く風が気持ちの良い朝を提供してくれていた。まず目に入ったのはヒバリのオスのディスプレイである。佐脇浜にはヒバリが多数いる。その結果、繁殖を巡る競争も激しくなり、オスたちは、次々と空に上りメスに対していかに自分は強いかアッピールする必要性に迫られることになる。ある個体などは30分近く飛翔と囀りを続けていた。また、たった1分で止めてしまった個体もいた。次から次へと舞台に上り求愛劇を演じている俳優を思いおこさせる。やがて、青空をバックに白いスマートな鳥が海から陸へ、陸から海へ、往復する姿が見られるようになる。目当てのコアジサシである。海面から数mの位置で獲物を見定め一直線にダイビングをする。そして嘴には、キラリト輝く魚が咥えられていて、陸上で待つ雛に急いで持って行くのだ。コアジサシの飛翔力は何時見ても惚れ惚れする。尖って細く長い翼がその源にある。同様に、海面で採餌中のツバメもたじたじといった感がある。現に1羽のコアジサシに2羽のツバメが威嚇する光景にぶつかったが、簡単にツバメの追跡を振り切ってしまった。羽ばたきの数は少ないが一回一回が力強いのである。岸壁に打ち寄せる波がリズミカルな音を奏で、ヒバリやセッカの囀りがそれに乗って響いてくる。瞬く間に2時間余り経ってしまった。

2004年6月19日

| 合計 : 数 |

|

日 |

|

| 種名 |

学名 |

19 |

総計 |

| オオヨシキリ |

Acrocephalus arundinaceus |

1 |

1 |

| カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

1 |

1 |

| カワウ |

Phalacrocorax carbo |

1 |

1 |

| ケリ |

Microsarcops cinereus |

1 |

1 |

| コアジサシ |

Sterno albifrons |

30 |

30 |

| コチドリ |

Charadrius dubius |

1 |

1 |

| スズメ |

Passer montanus |

10 |

10 |

| セグロセキレイ |

Motacilla grandis |

1 |

1 |

| セッカ |

Cisticola juncidis |

5 |

5 |

| ツバメ |

Hirundo rustica |

20 |

20 |

| ヒバリ |

Alaudo arvensis |

5 |

5 |

| ムクドリ |

Sturnus cineraceus |

10 |

10 |

| 総計 |

|

86 |

86 |

佐脇浜の過去の観察記録(1993‐2004)

| データの個数 : 数 |

|

月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 種名 |

学名 |

01 |

02 |

03 |

04 |

05 |

06 |

07 |

08 |

10 |

11 |

12 |

総計 |

| アオアシシギ |

Tringa nebularia |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

| アオサギ |

Ardea cinerea |

|

|

|

1 |

6 |

3 |

|

1 |

1 |

1 |

5 |

18 |

| アオジ |

Emberiza spodocephala |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

| アジサシ |

Sterno hirundo |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

| アメリカヒドリ |

Anas omericana |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

2 |

| イソヒヨドリ |

Monticola solitarius |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

| ウミウ |

Phalacrocorax filamentosus |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

| ウミネコ |

Larus crassirostris |

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

1 |

3 |

10 |

| オオバン |

Fulica atra |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

| オオヨシキリ |

Acrocephalus arundinaceus |

|

|

|

|

2 |

3 |

1 |

|

|

|

|

6 |

| オカヨシガモ |

Anas strepera |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

8 |

11 |

| オナガガモ |

Anas acuta |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

3 |

5 |

8 |

18 |

| カイツブリ |

Podiceps ruficollis |

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

1 |

7 |

11 |

| カモメ |

Larus canus |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

| カルガモ |

Anas poecilorhyncha |

1 |

|

1 |

|

|

2 |

|

|

2 |

2 |

3 |

11 |

| カワウ |

Phalacrocorax carbo |

1 |

|

1 |

|

4 |

2 |

|

2 |

3 |

2 |

10 |

25 |

| カワラヒワ |

Carduelis sinica |

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

2 |

| カンムリカイツブリ |

Podiceps cristatus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

| キアシシギ |

Tringa brevipes |

|

|

|

|

6 |

|

|

1 |

|

|

|

7 |

| キジ |

Phasianus colchicus |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

| キジバト |

Streptopelia orientalis |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

1 |

3 |

| キンクロハジロ |

Aythya fuligula |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

2 |

6 |

9 |

| ケリ |

Microsarcops cinereus |

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

1 |

|

|

3 |

| コアジサシ |

Sterno albifrons |

|

|

|

3 |

9 |

5 |

1 |

|

|

|

|

18 |

| コガモ |

Anas crecca |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

2 |

| コサギ |

Egretta garzetta |

|

|

2 |

1 |

6 |

3 |

|

4 |

|

1 |

4 |

21 |

| コチドリ |

Charadrius dubius |

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

2 |

| サルハマシギ |

Calidris ferruginea |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

| ジョウビタキ |

Phoenicurus auroreus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

| シリハシシギ |

Xenus cinereus |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

| シロチドリ |

Charadrius alexandrinus |

|

|

|

1 |

4 |

2 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

11 |

| シロハラ |

Turdus pallidus |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

| スズガモ |

Aythya marila |

1 |

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

2 |

1 |

6 |

| スズメ |

Passer montanus |

|

1 |

|

|

1 |

1 |

|

3 |

|

|

1 |

7 |

| セグロカモメ |

Larus argentatus |

|

|

2 |

1 |

|

|

|

|

1 |

1 |

3 |

8 |

| セグロセキレイ |

Motacilla grandis |

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

2 |

| セッカ |

Cisticola juncidis |

|

|

|

2 |

5 |

4 |

2 |

12 |

|

|

|

25 |

| ダイサギ |

Egretta alba |

|

|

1 |

1 |

5 |

1 |

|

3 |

|

|

2 |

13 |

| ダイシャクシギ |

Numenius arquata |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

| タゲリ |

Vanellus vanellus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

| タヒバリ |

Anthus spinoletta |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

| チュウサギ |

Egretta intermedia |

|

|

|

|

1 |

1 |

|

1 |

|

|

1 |

4 |

| チュウシャクシギ |

Numenius phaeopus |

|

|

|

4 |

6 |

|

1 |

|

|

|

|

11 |

| チュウヒ |

Circus aeruginosus |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

4 |

| チョウゲンボウ |

Fako tinnunulus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

4 |

5 |

| ツグミ |

Turdus naumanni |

|

|

4 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

2 |

8 |

| ツバメ |

Hirundo rustica |

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

4 |

| ツミ |

Accipiter gularis |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

| トウネン |

Calidris ruficollis |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

2 |

| トビ |

Milvusmigrans |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

5 |

| ノスリ |

Buteo buteo |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

| ノビタキ |

Saxicola torquata |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

| ハクセキレイ |

Motacilla alba |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

2 |

8 |

| ハシビロガモ |

Anas clypeata |

1 |

|

2 |

1 |

|

|

|

|

|

2 |

7 |

13 |

| ハシブトガラス |

Corvus macrorhynchos |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

3 |

| ハシボソガラス |

Corvus corone |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

3 |

4 |

| ハジロカイツブリ |

Podiceps nigricollis |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

4 |

8 |

| ハマシギ |

Calidris alpina |

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

| ハヤブサ |

Fako peregrinus |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| ヒドリガモ |

Anas penlope |

1 |

|

2 |

2 |

2 |

|

|

|

2 |

4 |

11 |

24 |

| ヒバリ |

Alaudo arvensis |

1 |

1 |

3 |

3 |

6 |

4 |

2 |

9 |

3 |

1 |

1 |

34 |

| ヒヨドリ |

Hypsipetes amaurotis |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

4 |

| ビンズイ |

Anthus hodgsoni |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

| ホオジロ |

Emberiza cioides |

|

|

2 |

|

|

1 |

|

3 |

|

2 |

|

8 |

| ホオジロガモ |

Bucephala clangula |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| ホシガラス |

Nucifraga caryocatactes |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

| ホシハジロ |

Aythya ferina |

2 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

3 |

10 |

17 |

| マガモ |

Anas platyrhynchos |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

3 |

9 |

15 |

| マヒワ |

Carduelis spinus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

| ミサゴ |

Pandion haliaetus |

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

1 |

2 |

3 |

8 |

| ミミカイツブリ |

Podiceps auritus |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

3 |

5 |

| ムクドリ |

Sturnus cineraceus |

|

1 |

|

|

2 |

3 |

2 |

1 |

|

|

2 |

11 |

| メジロ |

Zosterops japonico |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

| メダイチドリ |

Charadrius mangolus |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

| モズ |

Lanius bucephalus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

3 |

| ユリカモメ |

Larus ridibundus |

1 |

|

1 |

1 |

3 |

|

1 |

1 |

2 |

4 |

5 |

19 |

| ヨシガモ |

Anas falcata |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

8 |

10 |

| 総計 |

|

22 |

8 |

29 |

23 |

84 |

42 |

12 |

49 |

34 |

66 |

152 |

521 |

ヒバリを観察

明るい水面、豊川橋を望む

佐脇浜は埋め立て地。

↑ページの先頭へ