音羽の野鳥TOPページへ

野鳥観察記録はこのページの最後にあります。

2020 12 28 我が家周辺の野鳥ラインセンサス

夜の間中小雨であった。朝には雨雲は去っていた。しかし何か景色全体が白っぽくなっていてこれからの天気が危ぶまれたが案ずることは無かった。窓を拭こうと計画していたがかなり寒そうなので取りやめた。1時間ほどパソコンにに向かい作業をする。昼食後、大分暖かになったのでガラス拭きは中止のまま近くを歩くことにする。要するにズルだ。川沿いに歩いたのでモズ、イソヒヨドリ、セキレイ類(タヒバリ・ビンズイを含む)、ジョウビタキ、カラス類、トビ・ノスリのタカ類など結構多くの鳥が見られた。冬至を過ぎて徐々に日差しが戻ってきているのもその理由ではなかろうか。午後の斜光が野鳥たちをきれいに見せた。半逆行で見る景色は順光に比べ深みがあるように思える。イソヒヨドリは2か所で確認した。共に何時も見る場所なのである。経験から、イソヒヨドリは決まった場所に寄り付く縄張り意識が強い傾向の鳥なのではないかと思う。その点ではジョウビタキも似ている。いや、大部分の鳥たちがそのような行動を示しているのかもしれない。冬季では食糧確保が生死を分けるであろう。食糧庫を守る、新たな食糧庫を求める、生き延びてきた個体の中にあるDNAはそう命じているのであろう。厳しい季節ではあるがホット和む場面がないでもない。暖かそうな岩の上で2匹のカメ(イシガメか?)が日向ぼっこをしていた。

野鳥と自然、地元ながら良いところ

2020 12 22 室林道ラインセンサス

お正月までに2回ほどラインセンサスをしたいと思っている。3密とは無縁とはいえ今こうした行動をしていていいのか、との自問は、野鳥観察をしていて常に思っている。思えば1993年に室林道に通い始めてから延べ1300日を越そうとしている。それでも毎回新たな気持ちで観察できるのは何なのか、自分でも分からない。鳥がいてもいなくてもありのままを記録しようとの思いは最初からあった。これにはいきさつがある。鳥の師匠(鳥だけでなく生き方を教わった)から、「鳥がいない状態の時ほど考えなさい」と口癖のように言われていたからである。確かにそう通りだと思う。子供たちを探鳥会に連れて行く時は沢山出て欲しいと思ってしまうが、それでも、あまり見つからない時には、ついつい師匠の言葉が出てしまうのである。さて、今年はクロジが大変多い。林道に入る一般道でも、暗がりを中心に、道路を横切るのを見る。その墨色の姿には昔からとても惹かれた。カラスを別にして黒い鳥なんてそうざらにはいないではないか。何とか見たくて山奥まで足を伸ばしたことも度々だ。今年はウソが少ない。見たのは2個体だけである。これもなぜなぜを繰り返す必要のある事象なのであろう。

紅葉もあらかた散った室林道。

⑤本当はシジュウカラ用に設置した巣箱。誰かが穴をデカくした。アオゲラがこの辺りにはいたっけ。 ⑥⑦ウソの姿が少ない。

2020 12 20 我が家周辺

お寺の法要が始まるまでの間野鳥観察を行った。天気は申し分のない快晴。山の紅葉とのコントラストが何とも言えない程。山付ではヒヨドリやハシブトガラスが、田んぼではセキレイ類やハシボソガラスが鳴いていたり餌を取ったりしている。時折カケスやノスリなども姿を表わしたりする。モズの定位置を知っている。彼女は数メートルと違わない程正確に電線に止まって、例のごとく尾を回している。向こうの方も私を覚えてくれただろうか。

穏やかな天気、コロナ禍とは裏腹です。

①山陰川のコガモ

2020 12 19 観音山ラインセンサス

観音山林道をほんの少しだけ歩いた。目の下には新東名高速道路が額堂・観音2つ山をぶち抜いで走っている。高速道路特有の高いエンジン回転音が途絶えることなく聞こえる。橋の継ぎ目からの音もかなりのものだ。夜間はヘッドライトも加わって環境への影響はかなりのものだと思う。特に動物たちにとっては。声の大きなヒヨドリやカケスが目立つのは当然として、やはりここは冬季の野鳥を探さなければならない。例えばヒガラやマヒワなどだ。それにカヤクグリも忘れてはならない。3種ともここで見つけた経験があるからだ。で、実際の所、ヒガラを姿・声とも確認することができたのはうれしい事であった。2キロほど西に位置する室林道でもヒガラは確認しているので、この冬はこの地に降りてきていると言ってよさそうである。マヒワの好む球果をつけるヤシャブシがここ観音山には多い。ただ、センサスコースからは外れているのが残念である。その一帯に行けば見つかるかもしれない。ミソサザイも密かに期待していたのであるが声は聴かれなかった。観音山林道の最高点は明らかに室林道よりも高い。しかし、室林道にはいない鳥がここにはいたという記録は私自身には無い。むしろ種数では室林道が勝るようだ。植生、地形の違いであろう。

図らずも1月と同じような写真になってしまった。

⑧空気の透明度は最高で、渥美半島伊良湖岬はおろか鈴鹿の山々もくっきり見えた。記念看板に残る萩小学校の山仕事活動(枝打ち)も昨年で終了した。(子どもたちが安全に作業できる区画が全て作業終了してしまったことが理由とのこと)

2020 12 16 羽根・長根ラインセンサス

積もることは無かったがともかく雪が降った。すると私の中では、雪で白っくなった田んぼの上をたくさんの野鳥が旋回している過去のできごとことを思い出してしまった。最近はめったなことでは大雪は降らない。(私の住む豊川市では)群れの常連はカワラヒワやスズメである。このごく平凡な、1羽1羽では見向きもされない地味な鳥が、冬季の平野でまあなんと素晴らしく美しいパフォーマンスをすることであろう。自然の崇高さを垣間見るようでいつも圧倒される。羽根・長根にやってきてよかった。目の前でまさにそのパフォーマンスを見ることができたのだから。遠目にはカワラヒワの群れとスズメの群れとは同じに見える。厳密に言えば密集度や飛ぶ形が異なるのであろうが、私にはよくわからない。双眼鏡を使えばわかるし、光線の加減で群れ全体の色模様がカワラヒワとスズメの違いを知ることはできそうだ。黄色っぽいのはカワラヒワ、白っぽいのはスズメ。センサスの最初にツグミとハイタカを見た。ツグミは最初に山にきて徐々に里に下りるように思う。寒気がぐいぐいと入りこんで行くのが分かる。ハシボソガラスが命をつなぐ採餌をしている。その数ははっきりとは分からないが100羽近くはいるのではないかと思う。常連のセキレイたちも今日の所は群れの主に主役の座を喜んで譲っているのではないだろうか。人間と違って度量が広いから。

今日はスズメが主役

2020 12 16 室林道ラインセンサス

昨夜雪が降り山や畑を白く薄化粧させた。景色がきれいなのは良いのであるが交通には問題が多い。実は、冬用タイヤの交換を明日計画していたので、丁度よいタイミングであった。日が昇った後からもいかにも寒そうな雲が流れていて、時々真っ黒なのが通過すると気には雨の心配をするほどであった。林道のスタート地点でクロジを見た。数羽ほどいたと思う。この冬はクロジが多いように感じる。暗い林からの声はルリビタキであろうか。ジョウビタキならば明るい林にいると思うからだ。カケス・シジュウカラもヒヨドリには及ばないもののよく鳴いていた。少数派はミソサザイ・ウソ・アオゲラか。さえずりのライバルであるウグイスとソウシチョウ、今の鳴き声はもちろん地鳴きである。個体数で考えると、ウグイスは単独で鳴いているように思えるがソウシチョウの方は群れでいるので、ソウシチョウの方が多いように思える。ウソはようやく姿をあらわした。ウソは先ず声から始まりやがて姿を見つけるのである。この日は2個体、いずれもメスである。毎回ヒガラを話題にするが、今日は声・姿ともに確認することができなかった。

雪が降った朝

2020 12 13 室方面

今回はにぎやかに5人の1年生が参加した。そのにぎやかなこと、鳥たちも驚いたことだろう。コースは民家に沿って背戸道を歩くことにした。身近な鳥を覚えることから始めたいと思ったからだ。そして、覚えた鳥が家の庭にいたら家族にも教えて欲しいとも。その旨はしっかり伝えた。畑の木々にいるのはヒヨドリたちだ。全員がすぐ分かった。モズが電線にいた。きれいな色の鳥なので子どもたちにも人気がある。かわいくても猛禽。肉食を証明するのがかぎ型のくちばしである。スコープではっきりと見ることができた。室川沿いに熊野社へ向かう。ここにはいろいろな鳥がいる。有名なのはカワセミであるがそれ以外にも、ホオジロ、アオジ、ウグイスなどが川底の茂みに潜んでいるのだ。今日はアオジとウグイスがいた。アオジはメスが見られたし、ウグイスは地鳴きが聞かれた。一方澄んだ空には2羽のノスリが輪を描いていた。多分つがいであろう。小型の方が弟、大型の方がお母さんと説明したら意外そうな顔をしていた。もぐもぐタイムは熊野社の前でやった。それぞれがお菓子を持参してきたのでたくさん種類を食べることができた。子どもたちのうれしそうなこと。お腹が満たされたら走るのが子ども。色んなルールを考え出して遊んだ。帰り道に行き会った人から見られた野鳥の種類を聞かれた。こんな時は記録表が大変役に立つ。また、同じクラスの子の家が見えた途端、大きな声で○○くーんと呼び始めた。名前を呼ばれた本人は驚いたに違いない。けげんそうな感じで裏戸から顔をのぞかせた。探鳥会をやっていることは直ぐに分かったみたいだ。先の件も含め、こういったホッとする出会いが萩小ならではのものだろう。

元気な声が響く

2020 12 6 室林道

児童2名、大人3名で室林道を歩いた。学校ではそれほどでもなかったが、室林道へ登ってきたら寒さを感じるようになった。6年生の探鳥会や一昨日のラインセンサスとは明らかに寒さ度合いが違う。それに伴い鳥の動きも鈍いように思える。鳥が見えないのは子どもたちにはつらい。普通の大人でも同じだ。しかし、前に進んでいかないと事は進まない。それでも日が高くなるに連れて、少しづつではあるが鳴き声の種類が増えてきた。コゲラ・ヒガラ・ヤマガラ・メジロ・ウグイスが鳴いた。休憩は日の当たる暖かい所で取った。その直前にあることがあった。湿った所にサワガニがいたのだ。寒さで動くことが出来ないでいる。ハサミでけがをする気配もないので少しばかり触ってみることにした。すぐに触る子とちゅうちょする子の分かれたのは面白かった。何とか二人ともサワガニに触れ写真にもおさめることが出来た。帰路にはウソ・ミソサザイ・カケスが鳴いた。こうしてみると個体数は少ないが種数はまずまずであったと思う。帰り道は二人の元気さが際立った。なぞなぞやダジャレが大好きな二人は良いクラスメイトである。

手元に注意!サワガニがいる。

2020 12 4 室林道ラインセンサス

冬季は太陽が高くなり気温もそこそこ上がってからセンサスをしたほうが良いと考えた。室林道のような200程度の標高でも山の中は冷える。11時から始めたのは用事を済ませたためでもある。今日はまんべんなく見られた感じだ。特にヒガラの姿を確認できたのはうれしかった。ヒガラの地鳴きが苦手で姿を見るまでは安心できない。やはりヒガラは山奥の鳥であって常日頃から慣れ親しんでいないことがその理由ののだろう。概して地鳴きは難しいものだ。代表的なものとしてジョウビタキvsルリビタキ、アオジvsクロジvsカシラダカ、ヒガラvsメジロ等々。最後の組み合わせは全く異なる種ではあるが私は苦手である。1頭のニホンザルが幹と枝の又に寄りかかっていた。逃げようともしないのでこちらも構わず歩いていくと、いるわいるわ、ぞろぞろ大きなのから子どもくらいのものまで。総勢30頭はいるだろう。この日もカヤクグリには特に注意をしてみたが残念な結果に終わった。前日の萩小探鳥会のような劇的な出会いは無かったが、天気は暖かで穏やかであった。

冬季の室林道は静かで内省的な感じがする(嫌いではない)

①②クロジが採餌 ⑥ニホンザル(かなりの頭数がいた)

2020 12 3 萩小探鳥会6年生室林道

萩小探鳥会も今日の6年生で終わり。フィールドは室林道とほぼ決まっている。探鳥会の前にひと仕事を行った。人権集会に招かれ福祉会として話をすることになったのだ。その内容はまた機会があればお話ししたい。室林道へは児童はチャリで私は車を使う。年が年なので子どもたちと一緒の行動はどだい無理。林道の入り口で彼らを出迎える役割をはたした。冬季の室林道は野鳥の姿も声もとても乏しい。このことはスタート前のあいさつで断っておいた。それでも自分は冬の山のバードウォッチングが一番好きであることも。どこが良いのか。姿もなく小さな鳴き声である地鳴きが唯一の情報源であることが気に入っている理由だ。種の同定が難しいほどやりがいも大きい。はじめはヒヨドリとかシジュウカラとかの普通に見られる鳥がいた。最初に私が大きな声を出したのはミソサザイの地鳴きを聞いた瞬間であった。そして図鑑で姿とサイズを説明した。子どもたちの反応はかなり良かった。かわいいと言ってくれた。ミソサザイ贔屓の私はまんざらでもなかった。それ程時間を置かないでソウシチョウのさえずりが聞こえた。今度は帰化鳥の話をする。カナ表記では変な名前!となるが漢字では相思鳥となる。途端にロマンチックなものに変身するのだ。自分のラインセンサスコースの半分以上数進んだであろうか。最近樹が伐採されて明るくなった(日当たりも良い)場所で休憩をとり記念写真も撮った。彼らの最後の探鳥会になるであろう今日、色々な鳥を見てよい思い出になって欲しいと切に思う。帰路にはまた別の感動があったのであるがこの時は何も分からない。右カーブの頂点付近にタカらしいのがいたようなのだ。突然、激しい羽ばたきで後方に飛び去るのを見た。林の幹の間を飛ぶ姿なのですこぶる怪しいのであるが、ハヤブサのように見えた。子どもたちにもそのまま伝えたところ、その名前でどよめきが起きた。無理もないことだ。私でもハヤブサや双肩であるオオタカが現れたならおたおたすると思う。正直自身は無い。ハヤブサ・チョウゲンボウ・オオタカ・ハイタカの何れかではと思う。これはすごいことになってきた。そして最後はヤマドリの太鼓音で締めくくった。図鑑は大活躍。タカを見た後はキジ科の王様を紹介するわけであるから。最後にもう一度写真を撮って終了にした。自転車で危険なのは下り道だ。全員のブレーキをチェックして学校へ帰ってもらった。

彼らと一緒に鳥を見るのもこれが最後になろう

2020 11 15 羽根・長根方面

小学1年生4名(なじみの顔になった)と保育園児の子どもたちと3名の大人が2台の車に分乗して長根に向かった。正確に言うと目的地の新堤池は隣の赤坂町にある。農業用ため池ではあるが、毎年秋深くなると水鳥が大挙してやって来る。オシドリ・マガモ・キンクロハジロ・ホシハジロ・オオバンなどがお客様だ。迎えるのはカルガモ・カイツブリ・ダイサギ・アオサギ・カワセミだろう。今日見たのはオオバン・オシドリ・マガモ・キンクロハジロたち。オオバン以外は雌雄そろって見られたのはよかった。北風を避けて利用するいつもの背戸道でお菓子タイムを楽しんだ。所が北風は全く無し。日が当たっている箇所は大げさに言えば汗ばむ感じである。野鳥観察に疲れた体を癒すにはお菓子が一番。面々が家から持参したので随分と豪華な感じになってしまった。運動公園で時間調整のお遊びタイムを取った。園児も1年生に負けないくらいの大はしゃぎ。元気パワーをもらう。学校に戻り終わりの会。感想を発表してもらった。

2020 11 1 観音山方面

今日の参加は児童3人とおとな4人。ただし、大人の顔触れはいつもと違っていた。詳細は省きたい。子どもの見守りは、特に野外活動においては重要。それぞれの分野でベテランの人たちなので、こちらは野鳥探しに専念できるというもの。その甲斐があって20種に届きそうな勢いで出合えた。モズが梢で縄張りを主張する姿や、青空を悠々と飛ぶトビやノスリなど、秋の風景に似合っているのも良かった。リラの近くを流れる山陰川で見つけようと思っていたカワセミは、それとは別の、小さな支流である千鳥川にいた。フィールドスコープの丸い視野の中にいるカワセミを子どもたちは、繰り返し繰り返し眺めた。初めて見た子、2回目の子、月曜日に学校でどのような顔をして話をするだろうか。想像していても楽しい。観音山が目の前にせまってくる辺で落鳥を見つけた。名前はシロハラ。冬鳥である。ようやくたどり着いたのに生きられなかったのである。外傷らしいものは見られない。素手では触らずに持ち帰りお墓を作った。小さな橋の上でおやつタイムをした。おやつの中に豪華な栗きんとんもあったが理由は省略する。気温が本当にちょうど良い。回りの景色もきれい。ぜいたくななひと時を過ごした。学校に着いて、子どもたちに感想を言ってもらった。カワセミを初めて見た、たくさんの鳥がいた、死んでいた鳥のことがかわいそうだった、など拍手をしたくなるような(実際したが)感想であった。

いろいろ調べたり見たり 充実した時間

2020 10 31 自宅周辺ラインセンサス

午前中いっぱいは周りの草刈りに費やした。汗もかかず、真っ青な景色を見ながら体を動かす喜びを味わった。予定通り仕上げることができたのでなんとなく気分が良い。家を中心にして山陰川を上流から下流へと1kmほど歩くコースを、勝手に「自宅周辺」の野鳥としている。日常の道なので、あらためてラインセンサスと呼ぶのも変な感じがするが、逆に、年を重ねるごとに故郷を思う気持ちが増すという。最後はわが家が1番になるのかなと思う。秋の深まりとともに空の濃さが増す。空の色を愛でる気持ちも出てくるだろう。そこに鳥の姿があれば最高だ。トビでもカラスでもよい。今日は2種に加えてうれしいのを見た。トビを双眼鏡で眺めていた時だ。同じ視野内にタカの姿を見た。それは、突然羽を畳んだかと思うと、1直線に降下し始めた。その先には小さな豆粒があった。それはタカの襲撃をかわして逃げ去った。タカは逃げられた獲物を追わなかった。さて、その姿をもっとよく見なければいけない。何者か?。羽は尖ってはいない。トビよりも明かに相当小型だ。ハイタカか?多分そうであろう。聞きなれない声の主はイソヒヨドリだと思う。ぐぜりの声ではなかろうか。姿は見られなかったが多分そうであろう。

2020 10 18 室林道

二人の児童が参加してくれた。うち一人は初参加である。大人二人を含め四人は車で室林道へと向かった。途中、室川に寄りカワセミなどを探したが、ホオジロのさえずりが聴こえてきたのでじっくりと観察した。スコープに映る姿はメスのような体色をしていた。鳴き声を気にしなければ十分メスで通用する。しかし、さえずりをするのは、ホオジロはオスだけであるから、この場合は若鳥ということになる。ホオジロのさえずりを月別にみると4月から6月の繁殖期が圧倒的ではあるが、10月、11月にも小さなピークがある。その中には若鳥個体によるものも含まれているのだろう。繁殖時期を終えてのさえずりであろうから縄張り宣言なのかもしれない。ひととおり観察したのち室林道へと向かう。比較的静かな林道である。サワガニを見つけたので手づかみする。静けさを切り裂くように鳴いたのはカケスだ。カケスの個体数は季節が進むごとに増加しているように感じる。なんといっても真冬の山の代表鳥なのであるから。シジュウカラ・メジロ・コゲラなども確認できた。昨日の雨で腰を下ろす場所が無い。空が開け太陽の当たる所に、かろうじて乾いた部分があるのを見つけておやつタイムをした。

室川で観察したのち室林道へと向かう

⑨⑩サワガニを手づかみ

2020 10 12 愛鳥クラブ-2学期 羽根・長根方面

今年の愛鳥クラブはクラブ員4人とミニではあるが、野鳥に対する知識・熱意は素晴らしく少数精鋭と言ってよい。今日は田んぼでノビタキの南下個体を観察しようと思う。野鳥のすごい点に渡りがある。科学的知識・道具を手にしている人間でも独りで地球規模の移動を考える人は極々稀であろう。いくら生得的とは言え、生まれて間もない若鳥までが気の遠くなる旅行を企てるのである。すごいとは思わないか。そんな話を最初にした後探鳥を開始した。空は全く雲のない抜けるような青色。そこにいるのは鳥だけだ。ゆったり舞うのはトビ。「ピー、ピー」と声がする。見上げると2羽のノスリが互いに輪を描いている。つがいのようだ。幼鳥が独り立ちして手が離れ、久しぶりに水入らずの生活を楽しでいるのだろうか。それでなくとも輝く日の光と青空があるのであるから。下賀茂神社でやや多くな鳥を見た。クラブ員全員とも鳥の名前は分からなかった。そもそも見たことも無いようであった。「カケス」と言うと、名前は知っていた。山陰川を渡り羽根・長根の田んぼに出る。スズメが電線で休んでいるし、田んぼの中や農道ではセグロセキレイがにぎやかに鳴きながら群れていた。そして、目の前の草むらに、羽をバタつかせながらいるのはお目当てのノビタキだ。狭い範囲を行ったり来たり、時々は道に降りたりしている。望遠鏡の視野に入ったのは1年ぶりに見る懐かしい姿。旧友に会った気分だ。やや西に傾いた柔らかい日を背に受けて学校に戻る。気持ちの良いクラブ活動であった。

快晴の空のもと野鳥観察に励む

②スズメ ⑥ノスリ ⑦ノビタキ(当日の写真ではありません)

2020 10 4 宮路山

起きてみると空模様が怪しい。気のせいか細かな雨粒が降ってきているように感じる。これが1番判断に迷う、困ったことになった。それでも集合場所に行かなければ。ひまわり農協駐車場に次々と子どもたちがやって来る。日が昇るにつれ空も明るくなってきた。何とか降られずに済みそうだ。探鳥会部隊の人数は子ども14人、おとな3人。かなりの大所帯である。足元の悪い道を上ったり下ったりで日常とは違った経験をするわけだから、安全には最新の注意をしてもしすぎることはない。それも、子どもたち自身が注意を払わねばならない。無事に帰ってきたということは、子どもたちはきちんと守ったのであるが。スタートしたしばらくは赤坂の市街を歩く。音羽川を見ながら登山口に向かっていると、突然、川面に小さな鳥が現れた。カワセミである。コバルトブルーの体色がキラリと光る。全員がその姿を見ることができたのだった。そこからしばらくすると、何やら気になる行動をする小鳥が目に入った。梢に止まっては姿をくらます。それの繰り返し。ある子が、「ヒタキの仲間」と言う。当たっていると思った。ヒタキ科の鳥はフライングキャッチャーとも言い、飛びながら虫たちを捕食する行動をとる。オオルリなどと同じ飛び方をしていたのである。彼の知識は大したものだ。ただし、その場では名前を決められなかった。残念。同定できたのは2枚の写真。最大サイズの写真からだ。腹部の縦縞ですぐに思い出した。そういえば、以前の宮路山探鳥会の時も山頂で見た記憶がある。名前はエゾビタキ。いわゆる南下個体である。山付きの場所で見る鳥とのイメージが強いので、まさか平地で見るとは思わなかった。だから、現場で名前が出てこなかったのだと思う。杉森八幡では氏子たちが祭礼の準備をしていた。そして、いよいよ宮路山への道をひたすら登る。自分の後ろには1年生が続く。話を聞いていると、困難に立ち向かっていることが素直に分かってとても面白い。後ろのほうは元1年生たちだ。彼らの多くは何度も宮路山に登っている。最後の急坂を登りきると362メートルの山頂だ。三河湾から豊橋・豊川市街地が一望できる。ハッキリと分かるのは新幹線の走行シーンだろう。とても短い間隔で運行しているのがよく分かった。そして、このために山を登ったのであるから、満面の笑みでお弁当を頬張る。まったく、野外で食べるご飯程美味しいものはものはないのだ。それぞれにお母さんの愛を感じる。下りは特別注意が必要だ。急な階段が続く。滑らなければよいが。皆緊張している。最後は今までの苦労を発散する場所。靴下を脱いで施設の中を流れる川に入った。最初は慎重に行動していたが、1度濡れてしまうと、大胆に動き回るのだった。その結果は推して知るべし。ひまわり農協に向かう途中再び音羽川を渡るのであるが、そこで再びカワセミを見た。朝方見た所の数百メートル下流に当たる。これはきっと子どもたちへのプレゼントに違いない。そう思った。まもなくひまわり農協に到着した。そこには既にお父さんお母さんの車がずらりと並んでいた。

珍しい鳥、見たかった鳥。長い坂道を汗をかきかき宮路山山頂へ。待っていたのはお弁当タイム。最後はびしょ濡れの川遊びでした。

2020 9 27 羽根・長根ラインセンサス

ノビタキを目当てに羽根・長根の田んぼ道をセンサスした。そのノビタキには出会えなかったけれど、視野が開けた田んぼにはヒバリやケリが潜んでいるのだが、その見事な保護色で全く気付かれない。一定の距離に入るとパット飛び去ってしまうのであるが、突然目の前で起こるのでこちらの方がびっくりする。室川にかかる小さな橋の上でカワセミの姿を見た。ただ全員が見られたわけではなく、先頭にいた私と1年の児童だけであった。見そこなった大人はとても残念がっていた。飛び去る背中に秋の日差しが当たって素晴らしく美しい。畦には今が盛りのヒガンバナが咲く。朱花に混ざって白花も良く目立つ。また、地味ではあるが、薄黄のノボロギクも私のお気に入りの花になる。薄紫の野菊も大好きだ。ハシボソガラスがやはり田んぼには多い。そして、山付はハシブトガラスが多数を占めている。羽根・長根は2種のカラスが同時に見られるうれしい場所なのだ。面白い形の雲が見られる。動物の形や人の横顔など想像するのは大人でも楽しい。しかし、子どもの発想にはかなわないようだ。

抜けるような青空とさわやかな風 野鳥や虫の声を聴きながら歩きました。ヒガンバナがとても鮮やかでした。

⑤流れに逆らい堰を上るイシガメ君。最後はあきらめてしまいましたが。⑥セグロセキレイ

|

|

|

|

|

|

|

|

2020 9 21 室林道ラインセンサス

お墓掃除をやり、その足で室林道へと出かけた。草むしりをしていても直射日光がそれほど堪えないくらい季節は進んでいるのが実感できた。それほど8月の終わりの暑さは異常であった。林道は未だセミ(ツクツクボウシ)の声であふれてはいるが、その大きさは確実に小さくなっている。従って、野鳥の観察にはほとんど影響しないと思う。この秋初めての記録がふたつあった。カケスの姿・声を確認したこと、渡りをするチョウ、アサギマダラを見たことである。カケスについては秋の南下の1陣であろう。冬季にはカケスの声であふれるのが室林道である。寒山に最も似合いのその姿と鳴き声であるから、とても喜ばしいことだと思う。アサギマダラも飛来を待ちわびた種のひとつだ。野鳥以外にこのチョウほど記録を取っている種はない。私にとっては特別なのだ。それは渡りをするからなのであろう。肌の白い目立つ幹に端正な形の目を見つけた。同じような模様があちこちに見つかる。必然と偶然とが共同で制作した形なのだろう。

赤色の花が目立った。③木の幹に目が! ⑥今年最初のアサギマダラ

2020 9 19 羽根・長根ラインセンサス

茶臼山から一気に戻って来た。そのまま家に帰るのももったいないと思い、羽根・長根の田んぼに寄ってみた。そろそろノビタキが見られるのでは。そのノビタキは駄目であったが、いかにも秋らしい風景と、稲刈りを終え見晴らしの良くなった田んぼの、さまざまな野鳥を楽しむことができたのだった。室林道ではハシブトガラスがほとんどなのに対して、羽根・長根はハシボソガラスが優勢なのも面白い。もちろんハシブトガラスも見られるが、田んぼに降りて餌をあさっているのは、ほとんどがハシボソガラスである。ケリもいた。最初2羽と記録したのが4羽になり8羽になった。ケリの飛翔は力強くかつ美しい。ダイサギのそれは優美だ。ヒガンバナを残して畦の草が刈られていた。ヒガンバナは名前からして由緒深げであるが、」その他大勢の雑草と同じ扱いはできないのであろう。畦草が伸びた所に目当てのノビタキがいるのであるが、あまりに伸びすぎて姿を眩まし易い状態になっている。放置し過ぎも宜しくない。今日の所は少し早すぎたようだ。

田んぼのセンサスは明るく気持ちがよい。山の探鳥と対照的。

①②ダイサギ ③ハシボソガラス ④⑤ケリ ⑥ノスリ

2020 9 12 室林道ラインセンサス

林道の空はとても青く、白い雲とのコントラストもあまり見たことのないものだった。自然に太陽を眺める格好となった。すると、驚きではないか。先週日曜日の子ども探鳥会で見た幻日環がくっきりと輪を描いていたのだ。探鳥会の時に撮ったのは見事に失敗作であった。太陽を撮っているのであるから無茶な話である。今日はどうしようか? 左手にフィールドノート(野鳥の会製)を持っている。これで太陽を隠したらいいのでは?左手を伸ばして太陽を隠してカメラのファインダーを覗いてみると、ハッキリ・クッキリ光の輪が見えるではないか。やれうれし。気を良くしてセンサスを開始する。野鳥のことは取り立てて言うほどのものはない。先ほどの幻日環は写真を見ていただくとして、秋らしいものを探してみたので紹介します。キノコ。林道には腕くらいの枝がたくさん散らばっている。最近の雨で、その枝の上に色とりどりのキノコが生えだした。色も形もまるっきり違っていて面白いのだ。秋はキノコやクモの巣が目立って来て写真の格好の対象になっている。センサス中は上を仰いで歩くことが多いくてつい足元が疎かになりやすい。思わず足の下す位置を変えてしまった。何かいる。踏みつけそうになったのは巨大ナメクジ。10センチ近くはありそうだ。背中にはあまり美しいとは思えない模様がある。スピードは極々遅い。正直言ってわざわざ探そうとは思わない対象物であるが迫力は十分にある。それでも野鳥観察日記なので何か書かないと。記録には載せていないが3個体の不明種を見ていた。カッコウ科のいすれからしい個体。小型のタカらしい個体、ソウシチョウの幼鳥っぽい個体、いずれも断定する自信はない。

⑥幻日環(と思う)

2020 9 6 子ども探鳥会観音山方面

台風10号の影響が心配されたが、この地は、朝から青空が見え、探鳥会の間は何とか持ちそうに思えた。参加者子ども4人、おとな4人である。行先は萩町の奥まった観音山方面である。9月上旬ともなるとほとんどの田んぼの稲刈りが終わり、そこにたたずむサギたちの様子が見られるものであるが、ここ数日の雨模様によってやや刈り入れ速度が鈍ってしまったようだ。小学校を出発してしばらくは野鳥を見ることができなかった。子どもたちもこのまま終わるのではと心配する。最初に見たのはイワツバメの巣である。橋の下にある巣を、橋げたの下にもぐって探すというプチ探検を味わってもらった。大人が付いているので危険ではない。都合10か所ほどの巣を見つけた。巣から200mほど進んだ箇所でたくさんのツバメを見たが、そこには3種類(ツバメ・イワツバメ・コシアカツバメ)すべてのツバメがいた。大きさ・色・飛び方がそれぞれ異っているのが実感できたと思う。トビやダイサギ・アオサギといった大型の鳥はやはり人気がある。図鑑で確認しながら名前を覚えていく。空の様子は刻々と変わっていた。南側に雷雲があってそれの動きが気になった。実際、パラパラと来たので、付近の駐車場の屋根の下に避難もした。それでも、心掛けが良かったと見えて雨雲は徐々に離れ、再び太陽が顔を出した。それからは太陽の周りには幻日環が見られるようになった。虹色も見えるが色の層別は無い。やはり虹ではなく幻日環だと思う。山影川沿いに歩を進めたが、残念ながらカワセミには出会えなかった。それでも収穫はあった。小魚の群れはさておいて、ずいぶん大きなカニの影を見たときには全員「デカー」とため息をついた。子どもの頃、ハサミで指を切られないよう恐る恐る甲羅をつかんだ思い出を、この文章を書いている時に思い出した。参加者の最年少は3歳。往復3キロほどを元気に歩き通したのには驚いた。

天気を気にしながらの探鳥会であったが、途中からは野鳥たちが続々と現れた。

2020 9 2 室林道ラインセンサス

厳しい暑さはまだ続く。このような条件下では、野鳥観察でも高齢者の私にとっては死活問題と言ったら言い過ぎだろうか。当然、死にたくはないので気候の良い室林道へ足は向くことになる。半分は本音である。というか、10日に1度は室林道でセンサスを行うノルマを課していることが1番の理由になる。ツクツクボウシが狂ったように(失礼)鳴いていて鳥の声なんか吹っ飛んでしまっている。ソウシチョウのように負けじと大声を張り上げているならばそれもよい。しかし、大多数の鳥は換羽で節約モードなどだから困るのである。セミが一休みしているタイミグを見て鳥たちと会話をするのだ。もちろん1方向のものである。そうして注意して聞くと結構鳥がいるものだと分かる。メジロ、ヒヨドリ、ヤマガラ、シジュウカラ、サンショウクイ、などの鳥を次々と記録していく。ウグイスはすっかり鳴りを潜めてしまった。たった1羽の自地鳴き個体を確認できたのみである。上空を飛ぶ鳥の影が見えたので顔を上げるとそれはトビであった。ハシブトガラスも鳴いている。山から山へと移動する元気な鳥はほとんど見ない。やはり、まだまだ換羽時期=節約モードのタイミングなのであろうか。鳥ではないがうれしいことがあった。ミンミンゼミが鳴いていたのである。このセミは室林道では希少種である。センサス頻度を考えると毎年聴かれるとは限らないほどのものである。それが今日は聴くことができたのだ。柱に抱き着いてセミの物まねをする昔の話があるが、そのセミはミンミンゼミであったと記憶している。

ミンミンゼミ

ソウシチョウ

秋の風景を探した

2020 8 11 室林道ラインセンサス

お盆の前に済ませておこうと思い立った。夜間にパラパラと来ていたが、青空の見える朝を迎えた。用を済ませて林道へと向かう。その頃に頭上には黒い雲が立ち込め今にも一降りありそうな雰囲気。荷物になるが傘は必要と思った。センサスを開始して間もなく、賑やかに鳴くセミの中に今年初めて聞く懐かしい声があった。ツクツクボウシである。天気予報で、「ツクツクボウシが鳴くと夏の終わり」とあった。確かに暦上では立秋は過ぎているからその通りである。この時期は野鳥も活発でなく比較的平穏である。聴こえるのはヒヨドリ、ウグイス、ソウシチョウくらいだ。換羽の影響もあるだろう。換羽には大変なコストがかかるから節約生活モードになるのだろう。人間世界にも似ている。やがてパラパラと雨粒が落ちてきた。傘が役に立って気分が良い。

今にも雨が降りそうな様子 ひっそりと白い花を付けていた

|

|

|

|

|

|

2020 7 21 室林道ラインセンサス

徐々にさえずり個体が減ってきたことと、アブラゼミがようやく鳴きだしたことが今日の印象である。その中でもやはりソウシチョウはとウグイスはしっかりとさえずっている。特記する内容は無かった。我家の家庭菜園もニホンザルの被害を受けたが、ここ室林道においてもニホンザルの群があり今日などは盛んに声がしていた。足もとをちょろちょろしているカナヘビが捕食しているのを見た。赤い色の虫(幼虫)をくわえていたが、それを吞み込み始めた。けっこう時間を掛けて呑み込んでいるなという印象であった。セミの声はアブラゼミである。ヒグラシの方が早く鳴きだしたと思う。まだ優しく鳴いている。

室林道の生き物

|

|

|

|

2020 7 12 子ども探鳥会羽根・長根

実質的に、今日が令和2年度の最初の子ども探鳥会となった。新型コロナは首都圏を中心に収まる気配は無いが、注意をしてやれば必要以上に恐れることは無い。もちろん安心してはダメだ。新入学の子とお母さんが参加してくれた。あれ降り続いていた雨が奇跡的に止んでくれ、切れ間から望める青空が、実際には薄雲がかかっているのにもかかわらず、とてもきれいに感じたのは、最近になく長雨だったせいであろうか。昔は、梅雨と言えばしとしとと長く降るものであったが。校庭で沢山のツバメが舞っていた。その中にあれっと思う個体がいた。飛び方が変だ。その個体は校舎の端に飛び去り玄関のある庇のしたで姿が消えた。確かあそこにはコシアカツバメの巣があったはず。メンバ4人は支度を整え、最初の観察をコシアカツバメと決め、巣の見える方へと歩いた。以前はひょうたん型の巣があった場所に小ぶりの巣ができていて、ピユ・ピユと鳴きながら巣を出入りしているのが見られた。腰にオレンジ色の帯が入っていて間違いなくコシアカツバメである。山陰川の水位は安心させる程度には下がっており、災害の起こった地区の河川とは違いを感じさせた。羽根・長根ではセッカの出迎えを受けた。なわばりを巡視する姿、田んぼのイネに降りる姿、農道を歩く姿などと、小さくとも元気な様子を見ることができたのは良かった。アオサギの首から上だけが見えていたことに対して?マークと表現したのは見事であった。子どもの感性は時に恐ろしい程である。太陽が高くなる時間になると風が吹いてきた。おかげで蒸し暑い思いをしなくて済んだ。山陰側の橋を渡る時にはカワセミを探した。今回は出会うことができなかったが、まだまだこれから何度もその美しい色を見ることができよう。最後に、「楽しかった」と言ってくれたことがうれしかった。

奇跡的な梅雨の中休み 4人で田んぼ道を歩いた

①②校舎にあるコシアカツバメの巣 ⑧ヒヨドリ ⑨カルガモ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2020 6 12 室林道ラインセンサス

空模様を見ながらセンサスをした。かさばるけれども傘を持参する。どんよりとした天気の割りには鳥たちは活発に鳴いていた。ウグイスが1番で、2番目はキビタキか。ソウシチョウはやや控えめで珍しい。オオルリのさえずりはとても貴重である。今の時期で期待をしているのがエゾムシクイである。北への移動個体が迷って来ないかなと。春先から1ヶ月以上経過した。そろそろ巣立ち雛が姿を見せる頃か?今日も、別の場所でエナガの20羽くらいの群れを見た。多分、2組以上の一腹の幼鳥たちではなかろうか。室林道でもヤマガラの幼鳥らしい姿を確認した。

オオルリ

2020 6 6 羽根・長根ラインセンサス

田植えを終えて1ヶ月余り経った今、早苗はすくすくと成長しているハズなのであるが、最近は、外来種のジャンボタニシの害が無視できないくらいに大きくなっている。ポカリとアナが開いたように苗が無くなっている。苗に産み落とされた卵はピンク色をしていていかにも毒々しい。ツバメが休むことなく田んぼの上を飛び回っている。彼らは本当によく働く。見習わなくてはと思う。飛び方が違う集団がいた。イワツバメである。腰の白帯が飛行姿勢を変える度に目に入って来る。この白帯が赤っぽく見えたならば、その鳥はコシアカツバメとなる。一般的に言って、体の色や模様は種を特定するのにとても大事な役割を果たすけれども、今の時期の田んぼにいるセキレイ(セグロセキレイとハクセキレイであるが)の幼鳥の体色は両者の区別が付けられない(少なくとも私にとっては)。それではお手上かと言えばそんなことはない。一声鳴いてくれたら済むのである。澄んだ声はハクセキレイ、濁ったのはセグロセキレイだからである。野山のセンサスでは鳴き声は姿よりも強力な武器であると信じている。姿が見えやすい田んぼにおいても、鳴き声の重要性は減じていない。今日のセンサスでは、幼鳥はすべてセグロセキレイであった。また、成鳥はハクセキレイであった。これは単なる偶然であろうか?春の名残のヒバリのさえずりが聴かれた反面、夏の鳥であるセッカの確認ができなかったのも同様の理由なのか?面白い所である。

2020 6 2 室林道ラインセンサス

10日ほど前には卵の状態出会ったオオルリは、全て孵化し、大きなくちばしが見えるようになっていた。まだ鳥のような感じはせずに、何か黒っぽ糊のようなものが巣に詰まっているとしか見えない。目が慣れてきて嘴らしいものが見えて来るといった有り様だ。近くではオオルリのさえずりがしている。しかし、2個体でさえずっているのがどうにも気になる。さえずりは単調でメスがしているのかと思った。しかし、1個体の姿を見ることができた。それは立派なオスであった。メスは地上付近で捕食しているのを偶然に見つけた。すると、オス同士がさえずり合っているのか。この日は、キビタキのつがいらしい姿も見た。また、オスのサンコウチョウが長い尾羽をだらりと垂らしているのも見られた。チョウジカズラがレースのように枝から垂れ下がり、エゴノキ?の純白の花びらも生気がみなぎっているように感じられる。室林道はすばらしい所である。ここでは真夏でも涼しく過ごせる。

木陰にも様々な鳥がいます

①サンコウチョウ ②-④ソウシチョウ

2020 5 22 室林道ラインセンサス

今日の室林道を一言で表すとしたら、野鳥と小動物、植物たちのオーケストラごとしの競演であった。大はハシブトガラスから小はヤブサメまであらゆる野鳥が主役であった。小はヤブサメと言ったが、ひとつ見落としがある。この室林道でもどれほどの新しい命が生まれようとしているのかは見当すら付かないが、偶然にもまあ新しい巣を見つけ、その中に5つの卵が産み落とされていたのだ。多分オオルリとは思うが。この子たちが巣立ちまで生き延びてくれるのを願うばかりだ。というのも、天敵に捕食される危険性が極めて高いためだ。ここにはヘビやハシブトガラスなどの天敵が多い。ニホンザルなども狙うであろう。密猟者がいないとも限らないのである。ヒキガエルの卵が産み落とされていた湧水の溜まりではアカハラとよばれるイモリがいた。小型に見えたので子どもの個体であろうか。3個体までは確認できた。子猫や仔犬が体を寄せ合っているようにも見えたが可愛らしいものである。大型のアゲハチョウが上空を舞い、舗装道路をのこのこ歩くのはオサムシである。太い羽音はスズメバチ。近づかないようにして通り過ぎるのを待つ。サンコウチョウが盛んに鳴くので周りを見渡すと、最初に現れたのは普通の形のメスであった。オスのさえずりに地鳴きで応える。そして、さえずりの主が尾を重そうに引きずるようにしてやって来た。尾がこの鳥の全てであろう。根元から中程までは左右の羽が加わり太く、その先は1本の羽のように思う。まるで2段式の車のアンテナのようだ。先までは相当長いのである。天蓋のような緑の葉と木々。重なり合う葉が織りなす絵模様は自然の絵画と言ってもよい程であろう。

サンコウチョウ

①-⑤ソウシチョウ ⑥メジロ ⑦エナガ ⑧サンコウチョウ ⑨⑩オオルリ(またはキビタキ)の巣と卵 ⑪-⑬イモリ ⑭⑮オサムシ

2020 5 15 室林道ラインセンサス

夏鳥のとりはサンコウチョウかホトトギスか?今年の室林道は両者が一緒に現れたのだった。最初にホトトギスが鳴いた。このままサンコウチョウが現れなければとりはサンコウチョウということになる。このことは珍しい。しかしそうはならなかった。ホトトギスの鳴き声の後から2羽のサンコウチョウが相次いで確認できたのだ。残念ではあるがホッともしている。自然はどんでん返しは好まないのだと思う。あとどの夏鳥がいるだろう。エゾムシクイの鳴き声があるではないか。毎年現れるとは限らないが。

ホトトギス

サンコウチョウ

若葉が繁り木漏れ日が届かないようになった室林道 花を探すと梅雨の季節への準備

2020 5 2 室林道ラインセンサス

スタートが少しばかり遅かったが鳴き声は凄かった。鳥たちはそれぞれのメロディーとリズムを奏でた。人の作った音楽ならば勝手気ままの演奏は聴くに堪えないが、自然はそこが違うと思う。誰が主役でもない。主役になろうと意識もしていない。無意識の意識なのか。目立つ声目立たない声の違いはある。それら全部が全てなのだ。ホトトギスを思わせる声が聞こえてハッとする。あまりにも早すぎる。多分間違いだとは思う。アオゲラの地鳴きの一部の可能性もある。ここ室林道ではまだ聴いてはいないが、2度エゾムシクイのさえずりを聴いた。20数年以上前、未だ駆け出しの頃、この声を聴いてコガラと勘違いした苦い思い出を思い出した。なんとなくよく似ているのだ。さえずりだけではない。地鳴きでもそうだ。ピッツ鳴くところがジョウビタキと似ているので、夏季のジョウビタキと思いドキドキした思い出もあった。

野鳥と植物本当に仲良し

①ソウシチョウ ②-④キビタキ ⑤コゲラ ⑥ヒヨドリ

2020 4 21 室林道ラインセンサス

コマドリの鳴き声を聴いた。さらには、キビタキ、ヤブサメもさえずりをしていた。コマドリは2個体確認できた。場所は毎年同じ所のようだ。すなわち、沢があって水音の聞かれる所である。この事は室林道に限ったことではないみたいだ。声は相変わらずで、うっかりすると聴き洩らすくらいか細いものだ。コマドリの確認数は宮路山2、室林道2となる。これで、主だった夏鳥たちは飛来したことになる。サンコウチョウは少し遅れ、最後にやっ来るのはホトトギスである。

コマドリ1個体目

コマドリ2個体目

オオルリ ヒヨドリの声を真似ているよう

キビタキ

センダイムシクイ

ヤブサメ(聴こえますかか)

ハシブトガラス(オスとメスのよう)

2020 4 16 西切山林道ラインセンサス

2回目の西切山林道センサスでついにコマドリのさえずりを聴くことができた。それも2個体も。これで一安心といったところか。もしかして、音羽のコマドリ観察記録が途切れるのではと心配していたのだ。コマドリの声のイメージは馬のいななきであろう。高音の伸びと勢いに魅力を感じる。繁殖地では確かにそうかも知れない。ライバルとの競争が待っているからだ。ところが、越冬地から飛来しここ宮路山に辿り着いたコマドリは体力を使い果たして、まことにか弱いさえずりしか出ないのだ。うっかりすると聴きそびれることも十分考えられる。それと、たまたま近くで鳴いてくれないと聴こえないのだから、ほとんど運まかせと言ってよい。録音も試みてはいるが果たしてコマドリと納得してもらえるか心配だ。それでも間違いなくいたのであるから喜んで報告したい。実は、センサススタート地点で(車から降りて直ぐに)オオルリのさえずりも聴かれたのだった。録音できたのは今回が最初である。もうかなり上手くさえずっているなと感じた。こちらは定着個体なのかしらと勝手に想像する。宮路山にはメジロが多い。そしてさえずりもきれいだ。さらに多くの夏鳥飛来が待たれる。暫くは宮路詣でが続きそうだ。

コマドリ飛来直後のさえずり(非常に弱々しい)

2020 4 12 室林道

オオルリのさえずりを初めて聴く。サンショウクイらしい声もあったが気のせいかもしれない。コマドリは確認できず。

2020 4 9 室林道ラインセンサス

やはりコマドリの飛来が気になる。そろそろ来ても良い時期なのだから。わくわくしながらのセンサスは今の時期を置いて無い。結果は空振りであったが、いないのも立派な記録なのだからと慰める。ソウシチョウのさえずりが徐々に盛んになってきた。やがてはウグイスと覇権を争うまでになってくる。センダイムシクイ以外の夏鳥の確認が待たれる。

2020 4 5 西切山林道ラインセンサス

ソメイヨシノが満開になるとコマドリの飛来が気になってソワソワしてならない。そして宮路山へ飛んで行く。駐車場が満車なのには驚いた。これも新型コロナウイルスの影響か。皆さん3満でない場所を探しているのだろう。確かに安全性は高そうだけれども油断はならない。ここでセンダイムシクイのさえずりを聴いた。それ以外の夏鳥の鳴き声は確認できないのは室林道と一緒。従ってコマドリも未だである。さえずり個体ではめじろが多かった。次いでウグイス。冬の服装では暑く、かと言って脱いでしまうと肌寒いという難しい気温で、今日は寒さを感じながらのセンサスとなってしまった。風邪を引かなければよいが。

景色を楽しみながらラインセンサスを行った。

2020 4 2 室林道ラインセンサス

人間世界は新型コロナウイルで大パニックになっているのに自然はいつもと変わらない春を迎えているようだ。室林道のセンサスをする。この時期にとは考えるが記録をとるのも大事であると思う。春の使者の第1号はセンダイムシクイであった。室林道に飛来する夏鳥の中では個体数が多いので当然かと思う。ウグイスとは違ってもう最初から上手くさえずっているので、本当の所は分からないが、日本に来る道すがら練習を積んでいるかのようだ。センダイムシクイに期を合わせたかのようにしてソウシチョウもさえずり始めた。いよいよ始まったか、と思う。ソメイヨシノが満開になった。それより先に咲いたヤマザクラはもう散り終えたみたいだ。足もとではタチツボスミレが今が盛りと咲いているし、ゼンマイの目玉のような形もちらほら見られる。新芽が一斉に吹き出し淡い緑色に山が染まる。本当に生命力あふれる景色だ。コロナウイルスは生物と無生物の狭間に位置するらしい。他の生物体の中でないと繁殖できないもののようだ。感染拡大を防ぐにはどうしたらよいのか、おのずと答えは出ているように思えるの出るが。

センダイムシクイ今春初確認

①②ソメイヨシノの中を泳いでいるのはヒヨドリ。室林道の桜並木。

2020 03 31 我が家周辺

サシバ今春初確認

サシバの声

①-④サシバ

2020 3 25 羽根・長根ラインセンサス

目の前に田植え前の田んぼが広がる。土手やあぜ道には春の草花たちが、暖かな日を浴びて可愛らしい花を開いている。そして、春の田んぼや畑に最も似つかわしいのがヒバリの歌声だ。センサスの最中にも何度か活発な鳴き声を聴いたが、空を見上げてもそれらしい姿が見つからない。地上で鳴くことも多いのでと思いセンサスを続けて行く。セキレイ類は田んぼの定番であるが、この日はセグロセキレイが見当たらなくてハクセキレイばかりであった。冬季に群れをつくるカワラヒワも小さな群れか単独で見られる。ツグミの姿も多くはなかった。春になると何処からともなく集まってくるのが常であるが、まだその時期ではないのかもしれない。民家の方からウグイスのさえずりがした。山を眺めるとヤマザクラのピンク色が点々と目立つようになり、ヤシャブシと思われる色鮮やかな若葉の緑色が新鮮な感じである。

田植えを待つ羽根・長根の田んぼ

①カワラヒワ ②ツグミ

2020 3 21 室林道ラインセンサス

10日ほど前のセンサスでヒガラのさえずり?を聴いた。すると今度はヤマガラやシジュウカラからと一緒に採餌をしている姿を見つけた。やはりヒガラはいたのだ。急に声を聴いたり姿を見つけたできたのはなぜか、冬季に入ってからヒガラには十分注意を払っていたのに今の今まで見つけられなかった。もちろん見落としの可能性はある。それにしても謎の点が多い。センサスを開始した時にはニホンザルの鳴き声が聴こえていた。先に進むにつれますますハッキリと聴こえる様になった。まるでイヌが吠えているようにも聴こえるし威嚇の声にも思える。繁殖を控えての行動なのだろう。ヤマザクラやタチツボスミレの花びらも開きだした。小鳥たちのさえずりも活発になってきた。

ニホンザルの鳴き声

ヤマザクラやタチツボスミレが開花

①ヒガラ ②ヤマガラ

2020 3 11 室林道ラインセンサス

室林道をセンサス中に耳を疑うような出来事があった。ヒガラのさえずりらしい声を聴いたのだ。姿は無論、地鳴きすらも確認できなかったのに。姿の方は止む得ないとしても鳴き声を確認できなかったとは。思い当たる節はある。さえずりに比べて地鳴きの声でヒガラを特定するのが難しいことと、そもそもそれ程自信も無い。当の声がシジュウカラではないかと何度も疑ってみた。ピッチが短く高音の個体なのかもしれないと。疑るとますます自信が無くなってくる。とりあえずヒガラとして登録しておこう。誤りならば直すだけ。まとまった雨のお陰で水脈から滴る水も多かった。そこの岩に付着しているショウジョウバカマが、1輪小さな花を付けていた。その水たまりをのぞくと、あるある、大きなヒキガエルの卵が産み付けられてあった。例年、3月の半ばに冬眠から出て産卵行動をする。カエル合戦とも言われている。卵のほとんどは親ガエルまで生き延びることはできない。辺りには敵で一杯だ。

ヒガラのさえずり

ショウジョウバカマとヒキガエルの卵、春の訪れも近い

2020 3 1 室林道ラインセンサス

本来ならば市民館まつりの日であった。コロナウイルスのせいであえなく中止。野鳥コーナーのためにパワーポイントを作ったのに無駄骨。そこで朝早くからラインセンサスができることとなった。林道では繁殖に向けての動きが目立ってきたように思う。さえずり個体が増加してきた。ウグイス、ホオジロ、シジュウカラ、ヤマガラ、イカル、カワラヒワなど。越冬にやって来たミソサザイやルリビタキたちもふるさとに戻る日を待ちかねていることであろう。その日になれば、時ならぬさえずりのサプライズがあることだろう。陽気に誘われてやって来たのはニホンザルの群れ。この日はヤシャブシの樹の枝に腰かけもぐもぐ口を動かしている。それも何頭もだ。いよいよ食べ物が少なくなったのか?

ニホンザルも日向ぼっこか?

2020 2 27 自宅周辺

見た目よりも今日の野外は寒かった。タンポポやオオイヌノフグリなどが顔を出し始めて、辺りにはカワズザクラが濃いピンクの花を咲かせているのを見ると、もう春なのかなと思う。水がぬるんで来れば川面にも魚の姿が見える事だろう。しかし、その名前はほとんど言えない。毎回見る、お腹の白いイソシギが川の中で餌を採っていた。そのすぐそばにはコガモのオスがいる。カルガモとコガモは山陰川でも見ることができる。川面から田畑に目を移せばモズの姿があった。このモズ君、自分よりも体が大きいヒヨドリを追ってきたようだ。勝てるあてもないのに。このような光景は本当に珍しくない。ツグミ、セグロセキレイ、シロハラなど、自分よりも大きなものに向かうことがモズの美学なのかも。

山陰川の水もぬるんだのか、野鳥たちも気持ちが良さそうだ。

①②セグロセキレイ ③コガモ ④-⑥イソシギ ⑦-⑫モズ

子どもたちの参加は無かったので大人3人で鳥を探した。校庭でツグミ、校門をでて間もなくケリのけたたましい鳴き声が、これは幸先がいいぞと思ったが後が続かなかった。田んぼの中にいるハズのセキレイの姿がない。川沿いの藪にいるはずのホオジロやアオジの声が無い。ないない尽くめである。そんな状況を変えてくれたのが山陰川の川底で餌を探しているセグロセキレイであった。数も5羽と賑やかであった。そこから先は怒涛の出会い。ジョウビタキとイソヒヨドリが川から飛び出し、目の前をイソシギが飛び去る。校長先生が見つけたカワセミは目の前の排水管に留まったまま動く気配が無い。「俺の綺麗な羽を見てくれよ」と言わんばかりである。男言葉を隠喩として用いたが、間違いなくオスのカワセミであることは嘴の黒色が示していた。彼は定位置で川面を見張った後、石ころの川底に下り、何やら捉えたようであった。小魚を呑み込んだ直後の、シャックリをするような動作をしていたように見えた。こうしてみると、突然のケリの出現からカワセミまでの情況は、今日はとても良い探鳥会日和であることが分かった。背戸道ではメジロがツバキの蜜を吸っていた。ツグミが草むらで採餌していた。どんどん春めいてきて、野鳥の世界も新しいステージに移って行くようである。

おっさん探鳥会とおっさんカワセミ

|

|

|

2020 2 11 室林道ラインセンサス

今年の冬は何かおかしい。寒さが長続きしないのだ。昨日まではこの冬1番の冷え込みかと思ったら、今日は再び暖冬に早変わりする。これでは体はたまったものではない。それを反映したのかどうか、センサスの中ほどまでは野鳥の気配がしなかった。いわゆる谷間に入ったのかなと思った。それでも徐々に数が増え、最後にはウグイスのさえずり(ぐぜり)らしいものまで確認することができた。2月11日でのさえずり確認は、2006年と並んで最も早い記録である。センサス後半の挽回はあったとしても、この日は、かなり個体数が少な目なように感じる。師匠の山口さんが、自らの体験から、個体数には山谷があるとよく言われていた。今日はその言葉をかみしめる日となった。

2020 2 10 萩小愛鳥クラブ

今年度の愛鳥クラブ員は4名いるが、本日は3名が参加した。体調不良ということなので残念である。というのも、かなり沢山の種に出会うことができたのだ。天気は決して優しくはなかった。始まると同時に北の方からどんどんと黒い雲が流れて来て、冷たいものが顔にかかる始末。しかし、めげずに田んぼ道を歩く。学校の近くでイカルを見た。大きさや羽ばたき方がヒヨドリに似ているので間違えるかもしれない。ヒヨドリの方がスマートなので見分けが付くし鳴き声でも分かる。ウメやツバキが満開である。そこにいるのはメジロかヒヨドリ。ウメの樹の足元にはシロハラやアオジが潜んでいることが多い。室川の両脇は田んぼである。ホオジロの大きな群れが、我々が近づくたびに茂みから飛び出てくる。カワセミを見ようと意気込んでやってきた。大体は空振りに終ることが多いのに、この日は、本当に運が良かった。オスのカワセミが暫くの間じっと川面を見ていたのだ。もちろん、持参したフィールドスコープが活躍したのは言うまでもない。スコープに写しだされたのは、ヒヨドリ・モス・カワセミ・ハシブトガラス・ハシボソガラス・スズメ・カワラヒワ・ノスリなどであった。雲の切れ間から差す日の暖かさが身に沁みた探鳥会ではあるが、野鳥たちの元気な姿に励まされた一日であった。

先生と子ども4人のミニ探鳥会。寒さに負けないで頑張った。カワセミやモズなど21種も見られた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2020 2 1 室方面

4人で野鳥を観察した。通学路を長根方面に歩いた後、室川沿いに上室集会所まで歩く。昨日から冬型の気圧配置となり、今日も冬らしい空模様となっている。すなわち、澄んだ青空にぽっかりと浮かんだ雲が足ばやに流れて行く。そして帽子を飛ばす勢いで北風が吹き抜けるのである。しかし、不思議なくらいに沢山の野鳥を見ることができた。歩いて移動する先々で2種くらいが姿を現わすのである。アオサギとジョウビタキ。ノスリとダイサギ。コガモとイカル。そして室川では、カワセミとホオジロが迎えてくれた。上室集会所で2回目のもぐもぐタイムを楽しんだ後、満ち足りた気分で萩小学校へと向かった。

①アオサギ ②ダイサギ ③ノスリ

2020 1 29 我が家周辺

荒れた天気が終わると春のポカポカ陽気となる。本来ならば枯れ野であるべきあぜ道や田んぼには初春の野草が顔を出し、それぞれの色の花びらを開いていた。オオイヌノフグリ・タンポポ・ホトケノザ・ムラサキカタバミなどが可愛らしい。今はロウバイが真っ盛りで良い匂いがする。ウメもちらほら開花しているようだ。野鳥達も活発に飛び回り鳴いているのが手に取るように分かる。クリ畑でシジュウカラのさえずりが聴こえたし、ビンズイやアオジと言った越冬で山を下った鳥ももう少しの辛抱をしている。アオジは越冬地を離れる間際に美しい声でさえずりをする。今年は声を聴かせてくれるだろうか。山陰川を中心N観察したが、やはり水のある所には野鳥が多いように感じられる。カワセミ・イソヒヨドリ・カルガモなどは水が切り離せないし、イソヒヨドリもどちらかと言えば川が近い所に多い。アオジやホオジロなども川底にあるススキやアシの中に多く見られる。昨日は大荒れの天気であったが、今歩きながら見上げても、青空と真っ黒な雲とが同居する不思議な空模様である。この冬は霜を見た記憶がほとんど無い。地球規模の気候変動とは言え、冬は寒苦あって欲しいと願うばかりである。

花が咲き出した春先のような冬

①アオサギ ②ホオジロ ③イソヒヨドリ ④イソシギ

2020 1 21 室林道ラインセンサス

暖かい室林道ではあったが野鳥の姿は案外と少なかった。カケス、ルリビタキといった常連さんの声が聴かれなかったのがそう感じさせたのかもしれない。その代りにヤマガラのさえずりを初めて聴くことができたのは良かった。シジュウカラのさえずりよりも遅いのが常であるが、今年もその通りになった。昔、鳥の師匠である山口さんは個体数の増減を、「空白期間に入ったみたいだね」と表現していた。鳥たちは常に移動しているのだと教えてくれていたのだと思う。もっと教わりたいことは沢山あった。

室林道何でも片っ端

2020 1 15 室林道ラインセンサス

とても冬季の室林道とは思えない。1日を通して日の当たらない場所では手袋がないと我慢ができないが、今日は素手で臨むことができる。これは喜んでいいこととは思えない。震えながら観察するくらいでないと。暖かさがどう影響するのだろうか?知りたいと思う。ウソを観察したのは冬の初めに見たきりで久し振りのこと。その後は声も聴かれなくなっていた。3個体全てがメスである。室林道・三河湖でシジュウカラさえずりを確認しているが、この日はさえずりは無かった。気にかかっているのが外来種であるソウシチョウの存在だ。ここしばらく鳴りを潜めているのである。

森の下から空を眺める

|

|

|

|

|

羽根・長根の田んぼ

①セグロセキレイ ②③スズメ ④ケリ ⑤⑥ハクセキレイ ⑦トビ ⑧-⑩ハシボソガラス ⑪ダイサギ ⑫タヒバリ ⑬⑭エナガ

新堤池

⑮ダイサギ ⑯-⑳オシドリ ㉑㉒ホシハジロ ㉓カイツブリ ㉔キンクロハジロ ㉕カルガモ

2020 1 2 我が家周辺

室林道とか、三河湖とか、茶臼山には気合を入れて出かけている訳であるが、いずれの場所へも車が必需品である。室林道ならば歩いていけない事はないが、年齢と共に厳しくなるのは間違いない。運転免許証を返納したら野鳥観察はどうなるのか?想像しただけでも悲しくなる。それでもやるならば、歩いて回れる範囲で楽しむしかないのだろう。あと10年以内には決断する時期が来ると覚悟しなければならないだろう。日は西に傾いた。それでも秋のつるべ落としに比べたら日が伸びている。家の傍の電線にはツグミが1羽。1ヶ月よりも前にはもっとたくさんのツグミがいたのに。最近はそれ程見なくなった。これも我が家に近いが、紅葉も散りかけたメタセコイアの梢にいるのはよく見かけるノスリだ。澄ましているのをカメラに収める。飛び立つ瞬間を撮りたかったので少しずつ近寄る。そして1線を越えると飛び去るのだ。田んぼではセグロセキレイ・ハクセキレイが歩き回り餌を探している。セグロセキレがよく見せるのが、強い個体が弱い個体を追い回す行動である。この日もけたたましい声が聞こえた。ハクセキレイはセグロセキレイ程追い行動をしないように思える。夕日を見ると感傷的になるのはどうしてなのだろうか。

夕日の中をセンサスした

①②ツグミ ③④ノスリ ⑤⑤モズ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

林道の脇には萩小学校の山仕事活動の看板が年度ごとに並んでいる

もっと古いものも別の場所にある

山仕事活動は本年度が最後となる

2020 1 1 室林道ラインセンサス

正月のルーティーンをこなすと正午近くになってしまう。それから着替えて(野山に入る格好)で室林道へ向かう。割と穏やかな新年を迎えられたように思う。最初の内はヒヨドリばかりで、このまま最後まで行ってしまったらどうしようと心配するほどであった。そこへコゲラの声が聞こえてホッとする。徐々に種数も増えてくがやはりヒヨドリがメインだ。ヤマガラ、メジロが単独で現れるも個体数は少ないままだ。エナガの声だ。群れに遭遇したので個体数も伸びあれば嬉しい。しばらく様子を見ているとようやく姿を現わす。木から木へと少しずつ移動する。おおよそ10羽くらいの群れと判断。今日は種数で見ると随分と少ないのではと感じた。その後、ウグイス、キジバト、シロハラなどを確認し少し安心する。風が弱い分冷え込みはきつかった。そんな事も影響しているのだろうか。

⑤エナガ

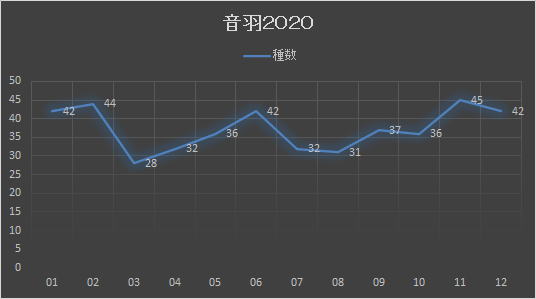

12月28日現在

| 合計 / 数 | 月 | ||||||||||||||||

| 目名 | 科名(亜科) | 属名 | 種名 | 学名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 総計 |

| カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | Podiceps ruficollis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| カッコウ | カッコウ | カッコウ | ツツドリ | Cuculus saturatus | 1 | 1 | |||||||||||

| ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||

| カモ | カモ | オシドリ | オシドリ | Aix galerriculata | 10 | 37 | 47 | ||||||||||

| スズガモ | キンクロハジロ | Aythya fuligula | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||

| ホシハジロ | Aythya ferina | 10 | 10 | ||||||||||||||

| マガモ | カルガモ | Anas poecilorhyncha | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 41 | |||||||

| コガモ | Anas crecca | 15 | 13 | 28 | |||||||||||||

| マガモ | Anas platyrhynchos | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||

| キジ | キジ | コジュケイ | Bambusicola thoracica | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||

| キジ | キジ | Phasianus colchicus | 1 | 1 | |||||||||||||

| ヤマドリ | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| キツツキ | キツツキ | アオゲラ | アオゲラ | Picus awokera | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 31 |

| アカゲラ | コゲラ | Dendrocopos kizuki | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 71 | ||

| スズメ | アトリ | イカル | イカル | Eophona personata | 37 | 10 | 2 | 1 | 4 | 34 | 3 | 21 | 1 | 113 | |||

| ウソ | ウソ | Pyrrhula pyrrhula | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 30 | |||||||||

| カワラヒワ | カワラヒワ | Carduelis sinica | 29 | 101 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 61 | 35 | 283 | 535 | |||

| ウグイス | ウグイス | ウグイス | Cettia diphone | 6 | 13 | 29 | 54 | 29 | 26 | 25 | 9 | 6 | 13 | 16 | 10 | 236 | |

| ヤブサメ | ヤブサメ | Cettia squameiceps | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||

| エナガ | エナガ | エナガ | Aegithalos caudatus | 32 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 17 | 7 | 3 | 31 | 63 | 12 | 198 | |

| カササギヒタキ | サンコウチョウ | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata | 6 | 7 | 3 | 16 | ||||||||||

| カラス | カケス | カケス | Garrulus glandarius | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 31 | 13 | 9 | 80 | |||||

| カラス | ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos | 28 | 32 | 15 | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 | 52 | 34 | 215 | ||

| ハシボソガラス | Corvus corone | 44 | 63 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 41 | 103 | 272 | |||||

| サンショウクイ | サンショウクイ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 29 | |||||||

| シジュウカラ | コガラ | ヤマガラ | Poecile varius | 14 | 7 | 15 | 26 | 8 | 12 | 10 | 4 | 8 | 12 | 15 | 12 | 143 | |

| シジュウカラ | シジュウカラ | Parus minor | 11 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 | 59 | 6 | 157 | ||

| ヒガラ | ヒガラ | Periparus ater | 3 | 8 | 2 | 10 | 23 | ||||||||||

| スズメ | スズメ | スズメ | Passer montanus | 40 | 2 | 11 | 4 | 14 | 20 | 25 | 156 | 15 | 40 | 241 | 568 | ||

| セキレイ | セキレイ | キセキレイ | Motacilla cinerea | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 2 | 41 | ||||||

| セグロセキレイ | Motacilla grandis | 16 | 18 | 2 | 15 | 11 | 10 | 39 | 34 | 9 | 154 | ||||||

| ハクセキレイ | Motacilla alba | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 48 | 5 | 91 | ||||||

| タヒバリ | タヒバリ | Anthus spinoletta | 35 | 1 | 11 | 47 | |||||||||||

| ビンズイ | Anthus hodgsoni | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | |||||||||

| セッカ | セッカ | セッカ | Cisticola juncidis | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||

| チメドリ | ソウシチョウ | ソウシチョウ | Leiothrix lutea | 6 | 2 | 10 | 19 | 22 | 24 | 21 | 19 | 14 | 23 | 5 | 165 | ||

| ツバメ | イワツバメ | イワツバメ | Delichon dasypus | 1 | 10 | 20 | 31 | ||||||||||

| ツバメ | コシアカツバメ | Hirundo daurico | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||

| ツバメ | Hirundo rustica | 17 | 1 | 32 | 70 | 30 | 232 | 1 | 383 | ||||||||

| ヒタキ | イソヒヨドリ | イソヒヨドリ | Monticola solitarius | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||

| オオルリ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 30 | |||||||||

| キビタキ | キビタキ | Ficedula narcissina | 4 | 21 | 23 | 11 | 1 | 60 | |||||||||

| サメビタキ | エゾビタキ | Muscicapa griseisticta | 1 | 1 | |||||||||||||

| サメビタキ | Muscicapa latirostris | 1 | 1 | ||||||||||||||

| ジョウビタキ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 21 | |||||||||

| ツグミ | クロツグミ | Turdus cardis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||

| シロハラ | Turdus pallidus | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 25 | ||||||||||

| ツグミ | Turdus naumanni | 13 | 12 | 2 | 20 | 33 | 80 | ||||||||||

| ノゴマ | コマドリ | Luscinia akahige | 4 | 4 | |||||||||||||

| ノビタキ | ノビタキ | Saxicola torquata | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||

| ルリビタキ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | |||||||||

| ヒバリ | ヒバリ | ヒバリ | Alauda arvensis | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||||||||

| ヒヨドリ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis | 58 | 59 | 20 | 150 | 32 | 30 | 33 | 16 | 37 | 57 | 80 | 69 | 641 | |

| ホオジロ | ホオジロ | アオジ | Emberiza spodocephala | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||

| カシラダカ | Emberiza rustica | 1 | 1 | ||||||||||||||

| クロジ | Emberiza variabilis | 1 | 14 | 16 | 31 | ||||||||||||

| ホオジロ | Emberiza cioides | 11 | 34 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 78 | |||||

| ミソサザイ | ミソサザイ | ミソサザイ | Troglodyts troglodyts | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | ||||||||

| ムクドリ | コムクドリ | コムクドリ | Agropsar philippensis | 8 | 8 | ||||||||||||

| ムクドリ | ムクドリ | Spodiopsar cineraceus | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||||||||||

| ムシクイ | ムシクイ | エゾムシクイ | Phylloscopus borealoi | 1 | 1 | ||||||||||||

| センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 21 | 17 | 13 | 8 | 1 | 2 | 62 | |||||||||

| メジロ | メジロ | メジロ | Zosterops japonico | 23 | 37 | 2 | 75 | 23 | 15 | 21 | 12 | 14 | 27 | 56 | 16 | 321 | |

| モズ | モズ | モズ | Lanius bucephalus | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 5 | 8 | 9 | 66 | ||

| ヨシキリ | ヨシキリ | オオヨシキリ | Acrocephalus arundinaceus | 2 | 2 | ||||||||||||

| タカ | タカ | サシバ | サシバ | Butastur indicus | 1 | 1 | |||||||||||

| トビ | トビ | Milvus migrans | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 37 | 7 | 3 | 71 | ||||||

| ノスリ | ノスリ | Buteo buteo | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||||

| ハイタカ | オオタカ | Accipiter gentilis | 1 | 1 | |||||||||||||

| ハイタカ | Accipiter nisus | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||

| チドリ | シギ | イソシギ | イソシギ | Tringa hypoleucos | 2 | 2 | 4 | ||||||||||

| チドリ | タゲリ | ケリ | Vanellus cinereus | 2 | 1 | 13 | 10 | 10 | 36 | ||||||||

| チドリ | コチドリ | Charadrius dubius | 2 | 2 | |||||||||||||

| メダイチドリ | Charadrius mangolus | 1 | 1 | ||||||||||||||

| ハト | ハト | アオバト | アオバト | Sphenurus sieboldii | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| キジバト | キジバト | Streptopelia orientalis | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 7 | 2 | 38 | |||||

| ハヤブサ | ハヤブサ | ハヤブサ | チョウゲンボウ | Fako tinnunulus | 3 | 3 | |||||||||||

| ハヤブサ | Fako peregrinus | 1 | 1 | ||||||||||||||

| フクロウ | フクロウ | アオバズク | アオバズク | Ninox scufulata | 1 | 2 | 3 | ||||||||||

| プッポウソウ | カワセミ | カワセミ | カワセミ | Alcedo atthis | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 34 | ||

| ペリカン | ウ | ウ | カワウ | Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| サギ | アオサギ | アオサギ | Ardea cinerea | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | ||||

| ダイサギ | Ardea alba | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 17 | 1 | 45 | ||||||||

| アマサギ | アマサギ | Bubulcus ibis | 1 | 1 | |||||||||||||

| コサギ | チュウサギ | Egretta intermedia | 1 | 1 | |||||||||||||

| 総計 | 506 | 544 | 198 | 468 | 258 | 312 | 330 | 227 | 650 | 476 | 773 | 967 | 5709 |